-

刘道玉 编辑

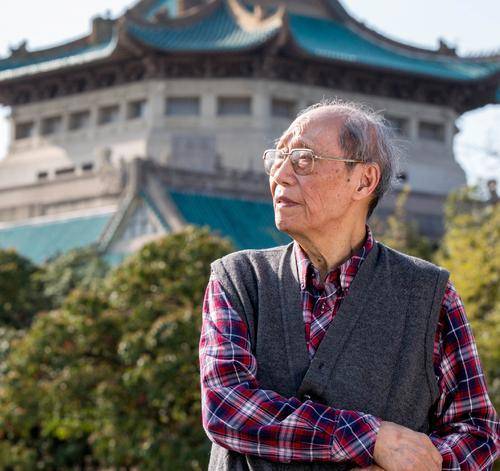

刘道玉,男,1933年11月24日出生,湖北枣阳蔡阳镇刘坡村人,著名教育家、化学家、社会活动家。1977年,出任国家教育部党组成员兼高教司司长,为高教战线上的拨乱反正和恢复统一高考起到了很大的作用。1981至1988年担任武汉大学校长,是当时中国高等院校中最年轻的一位校长。1988年3月6日,刘道玉被国家教委干部局负责人奉命宣布免去武汉大学校长职务。现任刘道玉教育基金会会长。出版有《刘道玉口述史》(2021年6月)等。

中文名:刘道玉

国籍:中国

民族:汉族

籍贯:湖北

出生日期:1933年11月24日

毕业院校:武汉大学、苏联科学院

职业:教育家、化学家

主要成就:法国总统密特朗颁荣誉军团勋章

出生地:湖北省枣阳市蔡阳乡刘坡村

代表作品:《高等教育改革的理论与实践》

影响:化学家、教育家、社会活动家

1933年11月24日,出生于湖北省枣阳县(市)蔡阳乡刘坡村。

1941年-1947年,先后在蔡阳古城私塾和蔡阳铺中心小学读书。

1947年9月-1953年6月,先后在襄阳二中(原襄樊二中)、联中、枣阳中学、襄阳五中读书。

1953年10月-1958年8月,在武汉大学化学系学习。

1955年,任武汉大学脱产专门从事肃反的学生干部。

《刘道玉口述史》

《刘道玉口述史》

1956年,评为湖北省高等学校肃反积极分子。

1957年,任班上反右领导小组组长,任四清工作团副团长。

1958年9月-1960年12月,在武汉大学任助教。

1961年1月-1963年7月,先后在留苏预备部和前苏联科学院元素有机化学研究所学习,任支部书记和学生会主席。

1962年,武大派他到苏联科学院,攻读有机氟专业。

1963年9月-1966年4月,在武汉大学化学系任讲师。

1966年5月-1977年4月,先后任武汉大学副教务长、校党委副书记,历任校文革教育组组长;武汉教职工战斗兵团司令;北京大学文革联络组组长;工宣队任命的校教改组组长。

刘道玉著作1

刘道玉著作1

1973年7月,被选为中国共产党第十次代表大会代表。

1977年5月-1979年4月,任国家教育部党组成员兼高等教育司司长,为高教战线上的拨乱反正和恢复统一高考起到了很大的作用。

1978年3月,被北京市选为第五届全国人民代表大会代表。

1979年5月-1988年2月,先后任武汉大学党委副书记、常务副校长、校长。

1979年11月,率代表团访问法国,与法国政府签定第一个交流协议。

1981年11月,率代表团第二次访问法国,与法国政府签定第二个交流协议。

1982年8月-1985年5月,先后被评为化学副教授和教授。

1982年9月,被选为中国共产党第十二次代表大会代表。

1983年5月-1993年9月,任武汉市人民政府咨询委员会第一、第二届主任。

1983年9月,率代表团访问日本,与东京都大学等学校签定交流协议。

1984年8月,参加在美国召开的中日美第二届金属有机化学讨论会。

1985年5月,接受法国驻华使馆公使拉奥授予的法国密特朗总统荣誉勋章。

1985年7月,作为代表团副团长参加中日大学校长第一次会议。

《创造:一流大学之魂》

《创造:一流大学之魂》

1985年11月,率代表团第三次访问法国,签定第三个交流协议。

1986年9月,参加美国耶鲁大学第20任校长就职典礼和签定交流协议。

1987年11月,参加日本创价大学17周年庆祝活动并发表演说,接受池田大作授予的东洋哲学学术奖章。

1988年2月10日,被免除武汉大学校长职位。

1989年3月,参加香港章(太炎)黄学术思想研讨会,并宣读论文。

1988年3月6日,刘道玉被国家教委干部局负责人奉命宣布免去武汉大学校长职务,但刘道玉却被广大知识分子和人民群众誉为“永远的校长”、“武汉大学的蔡元培”。

1988年5月-1999年2月,任武汉东湖新技术开发区专家委员会主任。

1988年10月,被聘为中国科学院金属有机开放实验室学术委员会委员。

1989年12月,被英国剑桥名人中心(IBC)聘为终身会员和名誉顾问。

1990年10月,参加中国化学会,被选为22届理事、永久会员。

1991年1月,参加“863”高技术评审会议并承担一项重点课题任务。

1993年3月,获英国剑桥名人中心颁发的20世纪银质功勋章。

1994年3月8日,武汉路石教育改革基金会成立,任理事长。

1994年7月,赴英国参加第16届金属有机化学大会,宣读论文,担任国际顾问委员会委员。

1995年6月6日,参加“面向21世纪教育改革与发展研讨会”并作了报告。

2011年,任刘道玉教育基金会会长。

小儿子:刘维东

刘道玉是中国教育改革的杰出代表,他对中国教育创新做出了不可磨灭的贡献。早在20世纪80年代初期,刘道玉就提出了高等教育改革的问题,并确立了高教改革在当代中国教育中的地位。

后来,刘道玉提出了“教育的创新理论体系”和它在中国当代教育事业中的地位与作用,更是抓住了中国当代教育发展中的根本问题,极有启发性,而且从这一问题的探讨,到具体在现实中的运用,且使这个问题成为中国教育改革中的一个热点,刘道玉功不可没。

刘道玉在1981年—1988年担任武汉大学校长期间,倡导自由民主的校园文化,推动学分制、主辅修制、插班生制、导师制、贷学金制、学术假制等改革,领风气之先,拉开了中国高教改革的序幕,被誉为“武大的蔡元培”。

刘道玉作品 | ||||

日期 | 作品 | 所在刊物/出版社 | 期次 | 获奖记录 |

1984年7月 | 《新的技术革命与未来》 | 原创 | - | - |

1984年10月16日 | 《改革与创造型人才》 | 《中国青年报》 | ||

1985年1月11、12日 | 长篇报告文学《刘道玉晶核》 | 《中国青年报》 | ||

1985年11月 | 《高等教育改革的理论与实践》 | - | 湖北省优秀社会科学著作三等奖 | |

1986年12月 | 《搞好教育终合改革》 | 《红旗》 | 12期 | - |

1988年8月 | 《教育经济学研究》 | 原创 | - | 全国教育成果一等奖 |

1989年5月 | 主编《中国当代高等学校管理》 | 主编 | - | |

1989年9月 | 《知识、智力、创造力-谈创造教育》 | 原创 | ||

1992年6月 | 《关于创办中国实验大学》 | 《光明日报》 | ||

1994年10月 | 《生命六十始》 | 《传记文学》 | ||

1995年12月 | 《创业与人生设计》 | 原创 | ||

1996年7月26日 | 美国参加第9届国际合成金属科学与技术大会论文 | 原创 | ||

1996年11月 | 《爱的学校》 | 原创 | 武汉市优秀教育成果一等奖 | |

1997年2月28日 | “素质教育与培养创造力” | 《光明日报》 | 一等奖 | |

1998年1月 | 《新世纪曙光》 | 主编 | - | |

1998年11月 | 纪念改革开放20周年录有刘道玉专访的《流金的岁月》专题片 | - | 中央电视台 | |

1999年7月 | “面向21世纪大学生学习观” | 《高等教育研究》 | 第4期 | |

2000年1月6日 | “21世纪我国基础教育展望” | 《浙江教育报》 | - | |

2000年5月11日 | “关于大学创造教育模式构建” | 《教育发展研究》 | 12期 | |

2001年2月 | “实施创造教育,培养创造性人才” | 《天津市教育科学学报》 | - | |

2001年12月 | - | - | 湖北省自然科学二等奖 | |

2002年3月 | 收入英国剑桥名人中心世界2000个名人录 | 第一版 | - | |

2003年3月 | 《怎样建成中国一流的大学》 | 《高等教育研究》 | 第2期 | |

2003年11月 | 《创造教育新论》 | 原创 | - | |

2003年12月 | 《中国现代化为什么不能产生著名教育家》 | 《教育评论》 | 第6期 | |

2004年1月 | 《高校学风亟待整肃》 | 《高等教育研究》 | 第1期 | |

2004年7月 | 《论世界一流大学建设》 | 《高教探索》 | 第2期 | |

2004年11月 | 《我们需要怎样的大学校长》 | 《学习月刊》 | - | |

2005年3月 | 《中国应当遴选大学校长》 | 《高教探索》 | ||

2021年6月 | 《刘道玉口述史》 | 华中科技大学出版社 | ||

刘道玉是中国著名的教育家,原武汉大学校长,上世纪80年代的教改风云人物。 “四人帮”被粉碎后,他被“借用”到教育部,担任部党组成员兼高教司司长,主抓高等教育的拨乱反正。在邓小平召开科教座谈会期间,他作为座谈会的组织者之一,曾建议来自武汉大学的代表查全性当面向邓小平建言,废除了“文革”中盛行的大学推荐制,从而恢复中断多年的高考招生制度。应该说,高考制度的恢复,刘道玉起了至关重要的作用。

高考的恢复,是全国改革的先声。就是在这种春潮涌动的关口,以身体不适为由辞却教育部一切职务的刘道玉,回到了武汉大学,旋即被任命为武汉大学党委副书记。1981年8月21日被任命为武汉大学校长。当年,他48岁。第二天的《人民日报》头版报道了国务院对他的任命,并说刘道玉“是我国解放后自己培养的大学生中第一个担任大学校长的人,也是全国重点大学中最年轻的校长”。重任在肩,期待无限。

中国高校至今在“钱学森之问”上没有举措,这是刘道玉的无奈,又何尝不是科技泰斗钱学森的尴尬呢。息兵罢战,不是他的性格。他是个战士,为达目的,一往无前是他的个性。他最终选择了——呐喊。

刘道玉不是圣人。当然,他也不是伟人或完人。他就是一个战士、一个冲在最前面的战士,有理想、有担当,也有失策、有失误。于是,他烟尘满面,伤痕累累,却义无反顾、勇往直前、跌倒又爬起来。

战士是会赢得敬重的,哪怕是“受伤的战士”;而评价一个历史人物,则要看他代表什么、面向何方。事实上,刘校长成为武汉大学抹不掉的记忆,中国教育绕不开的话题,并不因为他“一贯正确”,更不因为他“完美无瑕”,而仅仅因为他代表着一种精神。他,甚至只是这种精神的符号和象征。这种精神,就叫“改革”。

引进杨小凯

1982年,当时任武大校长刘道玉得知杨小凯非常有才华,但由于户口不能进京而没有被中国社会科学院录用时,立即派人到湖南,把他和妻女的户口调到武大。

在武汉大学期间,杨小凯出版完成了《数理经济学基础》和《经济控制理论》两本著作。他估计的一些计量经济模型未能在国内引起反响,却获得了当时来武大访问的普林斯顿大学教授邹至庄的注意。1983年,在邹至庄的安排下,杨小凯被普林斯顿大学经济系录取为博士研究生。

2021年12月,列入《2021中国品牌人物500强》榜单,排名第465位。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。