-

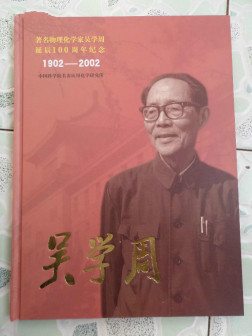

吴学周 编辑

吴学周(1902年9月20日—1983年10月31日),谱号同棠,名化予,江西萍乡人,物理化学家,中国分子光谱研究的奠基人之一,化学科学研究的卓越组织者。

1931年(中华民国二十年)获美国加州理工学院博士学位; 1948当选为中央研究院院士;1951年加入九三学社;1955年当选为中国科学院院士。

吴学周从事多原子分子的紫外、远红外光谱研究,发现了一些新的光谱带系,阐明了若干典型的重要多原子分子的结构和化学反应机理。领导核燃料前、后处理中的化学问题的研究开展超纯分析、痕量分析以及环保分析等研究工作主持光谱、波谱、结构化学研究工作晚年组建了激光化学研究室并应用光谱法研究生物活性物质的氧化机理。

中文名:吴学周

国籍:中国

出生地:江西省萍乡市

出生日期:1902年9月20日

逝世日期:1983年10月31日

毕业院校:加州理工学院

职业:教育科研工作者

主要成就:1955年当选为中国科学院院士

1902年9月20日,吴学周出生于江西省萍乡县一个教书先生家中,祖父是清朝举人,父亲以教私塾为业,崇尚新学,思想开明,勤奋好学,1909年专门到萍乡师范学校改学新学。吴学周自幼受着良好的家庭教育,特别是他父亲对他启蒙影响很大。

1916年,吴学周考入萍乡县立中学,接受较系统的自然科学教育,他对数理化有浓厚的兴趣。

1920年,吴学周考取南京高等师范学校,学习化学。

1924年,吴学周以优异成绩毕业于东南大学化学系,经张子高教授推荐留在化学系任助教。

1927年,经吴有训教授介绍,曾在江西省立南昌中学高中部任教半年,然后回东南大学继续任化学系助教。又经吴有训教授推荐,参加江西省教育厅公费留学生考试,以全省总分第一名的成绩考取公费留美学习的资格。

1928年,吴学周来到美国加州理工学院攻读博士学位,专业为物理化学。

1931年夏,被授予博士学位。同年在《美国化学会会志》(Journal of the American C hemical Society)上发表了两篇论文《HCl溶液中四价铱还原成三价铱的还原电位》(Redu ction Potential of Quadrivalent to Trivalent Iridium in Hydrochloric Acid Soluti on)和《铱的电位测定》(Potentiometric Determination of Iridium)。

1932年,吴学周赴德国达姆斯塔特高等工业学校从事光谱学研究。

1933年夏,应中央研究院化学研究所所长邀请,吴学周回国担任化学所的专任研究员。

1933年回国后,任中央研究院化学研究所所长,交通大学和上海医学院教授。 潜心于直线型、高度对称的多原子分子乙炔、联炔、双氰等近紫外线吸收光谱的研究,取得重要成果。在双氰分子吸收光谱中,发现一个新的光谱带系,把多原子分子的近紫外吸收光谱学向前推进了一步。

1938年夏,中央研究院蔡元培院长委任吴学周为代理所长,主持筹建科学实验馆。

1948年,吴学周选聘为中央研究院院士,中国科学院长春应用化学研究所研究员、名誉所长,环境化学研究所所长。

1949年7月,吴学周参加了中华全国第一次自然科学工作者代表大会筹备委员东北参观团。

1950年,吴学周应中国科学院郭沫若院长电邀来京,与严济慈、武衡等一起去东北组建科学院东北分院。

1958年,吴学周创办了长春化学学院和附设的化学学校与技工学校。

1959年,在吴学周的积极倡导下长春应化所建立了中国第一个光谱实验室。

1978年,吴学周以分子光谱专家的身份冷静分析了中国在这个领域的状况,注意到进口光谱仪器很多,但分子光谱研究的论文却寥若星晨,有学术创见的论文则更少,存在着忽视理论和基础研究的倾向。

1980年,吴学周受中国化学会的委托,举办了全国分子光谱学习班,探讨了分子光谱简正坐标计算的新方法,以及电子计算机在分子光谱上应用等新技术,推动了中国分子光谱学的发展和应用。

1981年,吴学周当选为中国科学院第四届学部委员(院士)。

1983年10月31日零时20分,吴学周逝世。

吴学周

吴学周

王大珩先生与吴学周,唐敖庆在一起

王大珩先生与吴学周,唐敖庆在一起

吴学周(左三)

吴学周(左三)

吴学周

吴学周

1959年,吴学周所长(四排左五)在北京出席第二届

1959年,吴学周所长(四排左五)在北京出席第二届

科研成就

科研综述

早年从事多原子分子的紫外、远红外光谱研究,发现了一些新的光谱带系,阐明了若干典型的重要多原子分子的结构和化学反应机理。领导核燃料前、后处理中的化学问题的研究开展超纯分析、痕量分析以及环保分析等研究工作主持光谱、波谱、结构化学研究工作晚年组建了激光化学研究室并应用光谱法研究生物活性物质的氧化机理。

论文著作

1:Wu Xuezhou (Sho-Chow Woo),Reduction Potential of Quadrivalent to Trivalent Iridium in Hydrochloric Acid Solution,JAmChemSoc,1931,53(2):469~472.

2:Wu Xuezhou,Yost DM,The Potentiometric Determination of Iridium,J AmChemSoc,1931,53(3):884~888.

3:Badger RM,Wu XuezhouThe Absorption Spectra,Structure sn d Dissociation Energies of the Gaseous Halogen Cyanides,JAmChemSoc,193 1,53(7):2572~2577.

4:Wu Xuezhou,Badger RM,The Absorption Spectrum of Cyanogen Gas in the Ultraviolet,PhysRev,1932,39(6):932~937.

5:Badger RM,Wu Xuezhou,The Entropies of Some Simple Polyatomic Gas es Calculated from Spectral Data,JAmChemSoc,1932,54(9):3532~3592.

6:Strong J,Wu XuezhouFar Infrared Spectra of GasesPhysRev,19 32,42(2):267~287.

7:Wu Xuezhou,Zhu Zhenjun (TCChu),The Ultraviolet Absorption Bands of Diacetylene,PhysRev,1935,47(11):886.

8:Wu Xuezhou,Zhu Zhenjun,The Absorption Spectrum of Diacetylene in the Near Ultraviolet,JChemPhys,1935,3(9):541~543.

9:Wu Xuezhou,Liu Dagang (Ta-Kong Liu),The Absorption Spectra an d Dissociation Energies of Cyanic Acid and Some Isocyanates,JChemPhy s,1935,3(9):544~546.

10:Wu Xuezhou,Liu Dagang,Zhu Zhenjun,The Fundamental Frequencies of t he Cyanogen Molecule,JChinese ChemSoc,1935,3(4):301~307.

11:Wu Xuezhou,Liu Dagang,Notes on the Preparation of Zinc and Cadmium Cyanides,JChinese ChemSoc,1936,4(6):518~521.

12:Wu Xuezhou,Liu Dagang,The New Absorption System of Cyanogen Gas in the Near Ultraviolet System I,JChemPhys,1937,5(3):161~165.

13:Wu Xuezhou,Zhu Zhenjun,The Absorption Spectrum of Diacetylene in th e Near Ultraviolet,ⅡJChemPhys,1937,5(10):786~791.

14:Wu Xuezhou,Bemerkungen über die Grund Freguenzen des Dicyanmolekü s,Zphysik Chem1937,37:399~402.

15:Zhou Tomgqing (TCChow),Wu Xuezhou,Liu Dagang,On the under Wate r Spark Absorption Band of CuH,JChinese Phys1937,3(1):20~26.

16:Wu Xuezhou,Liu Dagang,Zhu Zhenjun,Wu Chi(Wu Chih),The Nearultraviolet Bands of Aceylene,JChemPhys,1938,6(3):240~246.

17:Wu Xuezhou,The Absorption Spectrum of Methylglyoxal,TransFaraday Soc,1945,41((part3)):157~163.

18:Wu Xuezhou,Zhang Shizeng(Sze-Tseng Chang),Quantitative Determinatio n of Methylglyoxal and the Mechanism of Its Reaction with Hypoiodite Solution, JChemSoc,London,1945,162~165.

19:Wu Xuezhou,Wang Chenyi(Cheng-Ⅰ Wang),Mechanism of Reaction of Alco hols,Aldehydes and Ketones with Hypoiodite Solution ⅡQuantitative Determination of Phenylglyoxal,JChinese ChemSoc,1947,15(1):1~10.

20:Wu Xuezhou,Zheng Shaoji (Cheng ChaoChi),The Kinetics of the Oxida tion of Formaldehyde by Hypoidite Solution,SciRecord,Academia Sinica, 1948,2(2):183~191.

21:Wu Xuezhou,Zhu Jinchang (Tsin-Chang Chu),Mechanism of Reactions of Alcohols,Aldehydes and Ketones with Hypoiodite Solution,Sci.Record,Academia S inica,1949,2(3):280~290.

22:吴学周,芳香族化合物半导体中载流子的热激发能,科学通报,1963,(7):49 ~51。

23:吴学周、朱晋锠、何迪洁,芳香族化合物与分子氧间的电子转移光谱 及其与芳香族化合物的电子激发和光致氧化的关系,化学学报,1964,30(3):241~249.

24:吴学周、朱晋锠、林祖伦,聚丙烯腈热处理的反应机理,高分子通讯,1964,6(6):428~437。

25:吴学周、朱晋锠、席时权,非极性共轭分子电子光谱的溶剂效应——蒽在各种溶剂中的紫外吸收光谱,化学学报,1964,30(6):519~525。

26:Wu Xuezhou,Zhu Zhenjun,The Absorption Spectra and Dissociation Energies of Some Normal and Isothiocyanate,JChinese ChemSoc,1973,5(3):162~169.

人才培养

1978年国家恢复研究生制度后,应化所每年招收几十名研究生,在1980年招收了三名研究生。吴学周亲自为他们查找文献、选定课题,还选送了十几名研究生出国深造,为增强科研后劲。

荣誉表彰

年份 | 奖项 |

|---|---|

1948年 | 中央研究院院士 |

1955年 | 中国科学院数理化学部委员(院士) |

1981年 | 中国科学院第四届学部委员(院士) |

1939年开始,吴学周曾10次被选为中国化学会理事或常务理事,并担任过该会物理化学委员会主任委员。

1954年至1983年,任长春应用化学研究所所长、名誉所长。

1956—1983年,任九三学社中央委员会常务委员。曾任全国政协委员,全国人大第二、三、五、六届代表。

1978年,由国家科委聘为化学组成员。

1979年,兼任中国科学院环境化学研究所所长。

1980年,任中国科学院环境委员会副主任,同年又当选为吉林省科协主席、担任过《中国大百科全书·环境科学卷》主编,《分析化学》、《应用化学》和《应化集刊》等出版物的主编。

我们永远学习吴老的科学思想、创新精神 和崇高品质;永远学习他对祖国、对人民、对科学的无限热爱和忠诚;永远学习他伟大的奋斗和献身精神。(中国科学院长春应用化学研究所所长王利祥评)

吴学周院士把毕生精力无私的献给祖国的科学事业,为建立中的光谱研究基地和中国化学事业发展倾注了全部心血。(新华网评)

吴教授早期在分子光谱方面的杰出工作,在某些方面至今还为人们所引用,他在应用化学方面的后期工作,包括长春应化所的建立,将成为他事业的丰碑。”(诺贝尔奖获得者、加拿大著名科学家赫尔兹伯格教授评)

2002年10月中国科学院长春应用化学研究所成立了“吴学周奖”,以纪念长春应化所老所长,中国著名物理化学家吴学周院士。

2008年9月23 日,隆重举行了吴学周先生雕像落成揭幕仪式。

吴学周雕像

吴学周雕像

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。