-

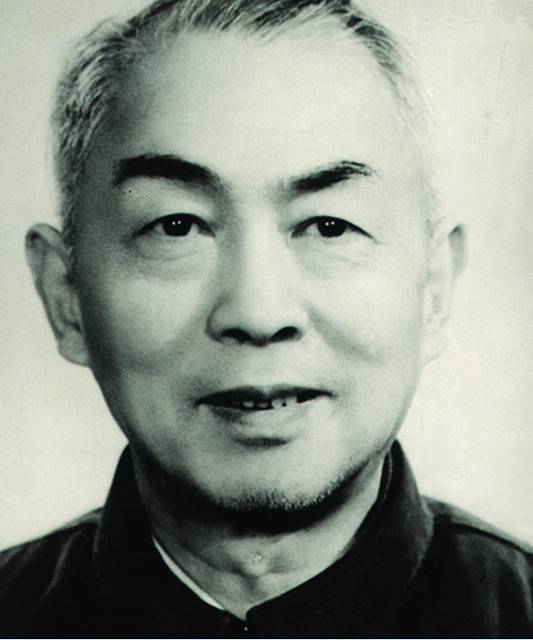

曹本熹 编辑

曹本熹(1915年2月22日—1983年12月25日),上海人,化学工程学家,核工业学家,中国科学院学部委员(院士),生前是核工业部科学技术委员会副主任。

曹本熹1938年毕业于西南联合大学化学系;1946年获得英国伦敦帝国学院博士学位;1948年任清华大学教授、化学工程系主任;1952年9月任清华大学石油工程系主任;1953年任北京石油学院教务长;1956年任北京石油学院副院长;1963年任第二机械工业部核燃料局副局长、总工程师;1980年当选为中国科学院学部委员(院士);1983年12月25日在北京逝世,享年68岁。

曹本熹从事中国核燃料化工生产的工程建设与相关技术研究改造工作。

中文名:曹本熹

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1915年2月22日

逝世日期:1983年12月25日

毕业院校:伦敦帝国学院

职业:教育科研工作者

主要成就:1980年当选为中国科学院学部委员(院士)

出生地:中国上海

青年曹本熹

青年曹本熹

1934年,考入清华大学化学系。

1937年11月,转入长沙临时大学。

1938年5月,转入昆明西南联合大学。

1938年9月,任昆明清华大学农业研究所助理;12月,任西南联合大学化学系助教。

1941年1月—12月,任昆明利滇化工厂助理工程师。

1943年—1946年,就读于英国伦敦帝国学院化工系,毕业后获得哲学博士学位。

1946年,任清华大学副教授、化学工程系副主任。

1948年,任清华大学教授、化学工程系主任。

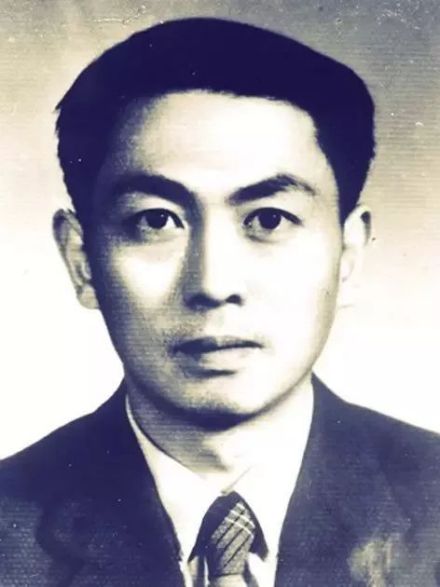

青年曹本熹

青年曹本熹

1952年9月,任清华大学石油工程系主任。

1953年,任北京石油学院教务长。

1956年,任北京石油学院副院长;同年,加入中国共产党。

1963年,任第二机械工业部核燃料局副局长、总工程师。

1980年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

1983年,任核工业部科学技术委员会常务委员、副主任。

1983年12月25日,在北京逝世,享年68岁。

科研成就

科研综述

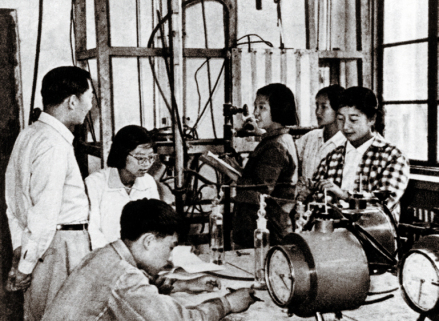

1958年,曹本熹与学生就实验中出现的问题进行讨论

1958年,曹本熹与学生就实验中出现的问题进行讨论

曹本熹在清华大学创建了“工业化学与化工原理实验室”。

学术论著

截至1983年12月,曹本熹编著的论著有《湍流状态下低温气体与金属壁的传热研究》 《石灰乳泡沫法强化脱硫》 《STUDIES ON SPRAY DRYING》 《我们对高等学校的科学研究工作的认识和体会》等。

科研奖励

时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |

|---|---|---|

1985年 | 氢弹突破及武器化 | 国家科技进步特等奖 |

人才培养

院系建设

1949年,曹本熹在清华大学化工系师生学习会上发言

1949年,曹本熹在清华大学化工系师生学习会上发言

1952年,曹本熹在清华大学创建了石油工程系。

1953年,作为筹建负责人之一的曹本熹创建了北京石油学院。

讲授课程

曹本熹在清华大学任教期间,为高年级学生讲授《化工原理》课程,还指导本系青年教师和研究生进行“豆浆喷雾干燥试制豆乳粉”的专题实验研究。

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 |

|---|---|

1980年 | 中国科学院学部委员(院士) |

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1964年12月—1975年1月 | 中华人民共和国第三届全国人民代表大会代表 |

1975年1月—1978年3月 | 中华人民共和国第四届全国人民代表大会代表 |

1978年3月—1983年6月 | 中华人民共和国第五届全国人民代表大会代表 |

1981年 | 中国科学院化学部第四届常务委员会委员 |

中国科学院化学部第五届常务委员会委员 | |

中国核学会常务理事 |

家世背景

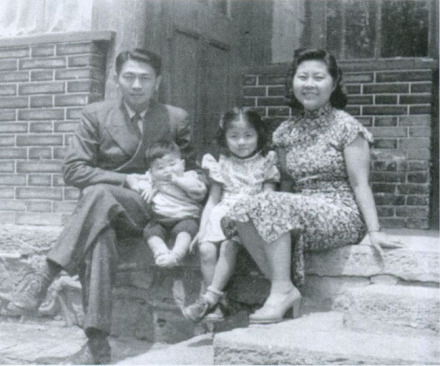

1949年,曹本熹和妻子魏娱之、女儿曹瑛、儿子曹珏合影

1949年,曹本熹和妻子魏娱之、女儿曹瑛、儿子曹珏合影

婚姻家庭

曹本熹的妻子是魏娱之,两人育有一女一子,曹瑛(女儿)、曹珏(儿子)。

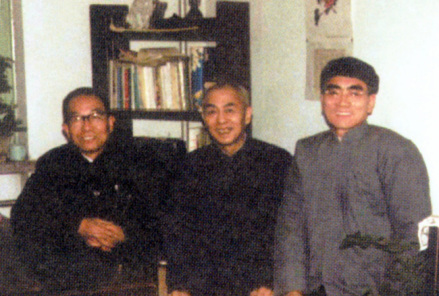

1982年,曹本熹与郑远扬(右)、王琪(左)合影

1982年,曹本熹与郑远扬(右)、王琪(左)合影

“他(曹本熹)是一个爱国主义者,是一个社会主义事业的积极建设者,他在许多方面都建立了卓越的业绩,他是人们学习的榜样。”(中国科学院院士文库评)

“曹本熹是中国很有名望、德学双磬的科学家,为中国核事业建设与发展立下了不可磨灭的功勋。”(时任二机部部长刘杰评)

竖立雕像

曹本熹塑像

曹本熹塑像

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。