-

黎元洪 编辑

黎元洪(1864年10月19日—1928年6月3日),原名秉经,字宋卿,是湖北黄陂人,故称“黎黄陂”, 中华民国第一任副总统、第二任大总统。世居湖北黄陂西乡、县城、东乡与北乡。

光绪九年(1883年)入天津北洋水师学堂学习, 1906年擢升暂编陆二十一军统领。宣统三年(1911年),武昌起义后被革命党人强迫推举为湖北都督。民国元年(1912年)元月,中华民国临时政府在南京成立,黎元洪被选为副总统兼领鄂督。民国二年(1913年)支持袁世凯镇压二次革命。同年10月,袁世凯、黎元洪分别当上正副大总统。黎元洪又支持袁世凯解散国会,破坏《中华民国临时约法》,兼任御用的参政院院长。后袁世凯迫使黎元洪赴京,被安置在瀛台,与之结为儿女姻亲以控制之。民国四年(1915年),袁世凯复辟帝制,册封黎元洪为“武义亲王”,黎元洪坚辞不就。民国五年(1916年)6月,袁世凯死后,黎元洪继任大总统,宣布恢复约法,召集国会。但实际权力则为国务总理、皖系军阀段祺瑞所掌握。黎元洪不甘于受段摆布,形成“府院之争”。段祺瑞利用张勋将黎驱走,由副总统冯国璋代行大总统。民国十一年(1922年)6月,直系军阀曹锟、吴佩孚赶走皖系总统徐世昌,请黎元洪复职。黎元洪复任总统后,无实权。

民国十二年(1923年)6月,黎元洪再度辞职,退出政坛,移居天津投资实业。民国十七年(1928年)6月3日,黎元洪因脑溢血在天津去世,享年65岁。

中文名:黎元洪

别名:黎宋卿、黎秉经(原名)、黎黄陂(人称)

性别:男

国籍:中国

民族:汉族

出生地:湖北黄陂

出生日期:1864年10月19日

逝世日期:1928年6月3日

毕业院校:北洋水师学堂

职务:中华民国大总统、副总统

主要成就:两次任中华民国大总统、三次担任中华民国副总统等就任军政府都督,推动革命成功继任大总统后,宣布恢复约法,召集国会

墓地:武汉市洪山区土公山黎元洪墓

祖籍:安徽省宿松县

字:宋卿

逝世地:天津

早年军旅

清同治三年(1864年)10月19日(阴历九月十九日),黎元洪生于湖北汉阳府黄陂县木兰乡东厂贩沙岗岭。 史载,幼年黎元洪“头角峥嵘,具厚德载福之像”。 黎元洪出生之日是民间传说的观音出家之日,故而打小他就被家人寄予厚望。史称黎氏素怀大志,富有革命思想,其名为元洪两字,亦大有深意。盖隐以元末之朱洪武(朱元璋)自居,而又含蓄自然。 还有一说认为,黄陂黎氏乃洪秀全的同族,黎元洪本姓洪,不姓黎,其名字隐含有原系姓洪之意。 黎家虽靠近县城,但周边却很荒凉,有着无数的农田和大片的荒野。除了几处只有富裕人家子弟能够上得起专教经书的私塾外,没有一所学校。黎元洪幼年家境贫寒,他的父亲居住在乡下,生活艰辛,只种了很少田地。 为改变生活窘迫的现状,父亲黎朝相迁居县城,同治十一年(1872年)经族人介绍,黎元洪决定投军效力。 黎元洪十四岁时,因驻防天津北塘,全家也迁居天津。 同治十二年(1873年),黎元洪师从当地著名教习天津的李雨霖学习四书五经和作文。

黎元洪全家人合影(左三)

黎元洪全家人合影(左三)

黎元洪训练时与同事关系颇为融洽。 光绪十六年(1890年),黎元洪由北洋水师提督丁汝昌调赴广东广甲舰,充当三管轮,负责巡视琼崖、虎门、汕头,管理机器开关、拆洗及保养事务,兼管储料生火诸事。他勤于职司,大多数时间都在南方沿海进行巡视。 光绪十七年(1891年)秋,黎元洪经北洋大臣李鸿章保奏、清廷批准先后从把总晋升为千总。又自广甲三管轮拔充为二管轮。由六品顶戴赏换五品顶戴,只领功牌。 光绪二十年(1894年),中日甲午战争爆发。黎元洪所在的广甲舰被抽调编入了由海军提督丁汝昌率领的北洋舰队来参战。广甲舰是铁肋木壳船体,平时为教练及安放鱼雷之用,较之日人的钢甲兵舰的威力相差甚远,对于猛烈的海战自然很难抵挡。在9月17日的黄海战役中,广甲舰触礁搁浅以致未能行驶。为躲避日军的追捕,黎元洪跳海得以逃生。及此,黎元洪结束了为期十二年的海军生涯,告别了曾尽心效力的北洋水师。

湖北新军

甲午战争后,清政府认识到采用西方先进的军事技术和军事制度已是当务之急。为防患于未然,他们更是大举修筑军事战备和招揽海军人才。两江总督张之洞在南京编练自强军,设延才馆,发布檄文聘请水师学生。光绪二十一年(1895年),黎元洪到南京投奔效劳。张之洞接见黎元洪时,询其海军经历及建造防御工事的观点后甚是欢喜,认为黎元洪是忠诚可靠且有能力之人 ,遂委以监造金陵狮子山、幕府山、清凉山、乌龙山炮台工程的重任。在工程建设中,黎元洪亲临险要的工地,勤奋监工,风餐露宿。 竣工后又先后被委任为炮台总教习和专台官。张之洞对黎元洪有知遇之恩,是黎元洪进入权力集团的引路人,他给黎元洪提供了充分发挥才能的政治舞台。

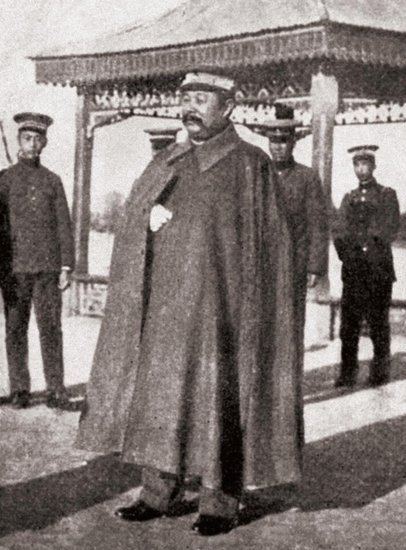

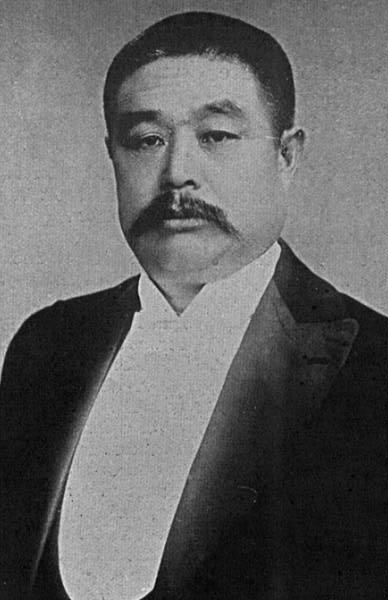

黎元洪

黎元洪

光绪二十五年(1899年),黎元洪得张之洞保举侯补千总,以守备尽先补用。二十世纪初,清政府又开始推行清末新政,湖北开各省风气之先,加紧施行。黎元洪奉命协助办理将绿营、防营结束后,又增招新兵,扩充武备学堂设备。在日本所学的西式教育的洗礼下,黎元洪的军事思想开始进入了湖北最高军事决策层的视野,并付诸实践。张之洞先后多次采纳他的军事改革建议:一是规定水陆各营所辖兵勇凡遇有重大过犯者,均交执法官审讯,不得擅杀;二是将武备学堂及防营将弁学堂合并改为武高等学堂,另设武普通中学堂 。前者为张之洞军事学堂体系中的高等军事教育机构,后者为中等军事教育机构。武高等学堂程度与日本陆军士官学校相等,为武普通中学堂毕业学生升学之地 ,为湖北乃至全国培养了大量军事近代化所需的人才。三是湖北省会开办警察,从各营选拔优秀士兵进行训练后充任。因在军事实践中表现突出,黎元洪的仕途平步青云。

平步青云

黎元洪在镇压自立军起义和庚子汉口起事后,从免补千总守备,以都司尽先补用,授三品顶戴。光绪二十九年(1903年)到光绪三十年(1904年),他奉命统带护军前锋四营,旋即提为清军协统,紧接着又升任第二镇统制兼护统领事,开始指挥张之洞麾下最精锐的新军部队。嗣后,他又提调兵工、钢药两厂,兼理丝麻纱布四局会办。此间,黎元洪率师阻击英、德舰队驶入长江的行动;协助建立了两湖劝业场及益智场、省城外火药库两所,颇有建树,受到清廷的嘉赏。黎元洪在新军建设上的积极努力,不仅使湖北军事改革走上了正轨,而且在官兵素质和军事教育等方面,为新型军事制度的确立奠定了基础。

早年军中的黎元洪

早年军中的黎元洪

从光绪二十二年(1896年)到宣统三年(1911年)的十五年间,黎元洪一直在湖北担任重要职务训练新军,他知兵爱兵,和新军战士结下了深厚的感情,与此同时,随着湖北革命力量的渗入,他所带领的陆军第二十一混成协集结了大量共进会、文学社等革命团体的力量。随着清末民主革命力量的形成,黎元洪在湖北新军中的地位和作用日渐明显,成为清政府和革命党人双方都希望争取到的盟友。对清政府而言,黎元洪是其镇压随时可能发生的革命斗争的一支重要力量,是清政府国家机器腹部上一支重要触手。对革命党人而言,黎元洪使他们颇具好感,争取其反正对领导起义、推动革命形势发展具有特殊的带动作用。

军府都督

主词条:武昌起义、湖北军政府

黎元洪

黎元洪

宣统三年(1911年)9月,武昌局势日渐紧张。南湖炮队失事给湖北当局很大震惊。文学社、共进会等湖北革命党人的起义领导机关不得不分散设置,采取隐蔽措施。10月2日到3日,黎元洪和瑞徵、张彪、铁忠等人两次召开紧急会议,策划防卫措施。因湖北省总军火库楚望台乃军事要害,军事参议官铁忠提议以第三十标第一营旗籍兵士替换革命党人居多的工程第八营兵士驻守,以防滋生意外。黎元洪反对。 张彪考虑到工程第八营隶属自己的第八镇部下,为防人指摘,遂认同了黎元洪的建议。10月9日,孙武等在汉口不慎引爆炸药,革命党人仓皇逃避,武汉三镇革命机关遭到清政府的大肆搜捕和围剿。随后,黎元洪被瑞徵委以按收缴的名册大行搜捕革命党人的任务。黎元洪害怕酿成巨变,于是向瑞微请示,请求适当地改变处理方法。瑞徵怀疑黎元洪怀有二心,严词申斥,立即派遣张彪率宪兵驰往工程营搜捕革命党。 。黎元洪认为杀了三个革命党,搜获了革命党的秘密名册,名册上很多是军中兵士,在军队中恐怕要出乱子了。

10月10日晚,武昌起义爆发。黎元洪坐镇协司令部一一第四十一标和三十一标同驻的左旗营房,黎元洪得知驻塘角的二十一混成协辍重队纵火起事时,即下令禁止官兵出入,并亲率管带、队官巡视营门,加意防范,又用会议形式,集官长于一室,借以延宕时间。黎元洪将四十一标全体官佐召集到会议厅,目的是防止他们发生哗变 。然而此时军心动摇,黎元洪也无法控制。这时,他也清楚地认识到革命形势发展与自身将来处境息息相关。 10月11日,首义革命党人、湖北诸议局议员和绅商代表共同召开联席会议,集议革命不能群龙无首,当务之急是要马上请出一位德高望重、为国人所熟知的领导人,组建军政府。黎元洪被革命党人强迫推举为湖北军政府都督。汉口、汉阳光复,各国领事宣布“中立”,才宣告就职。各省都督府代表联合会成立后,先后推选黎为中央军政府大都督、假定副元帅、大元帅。

南北和议

宣统三年(1911年)10月13日召开的军事会议上,黎元洪就发表了任职以来的首次演说,分析指出当前革命的形势和面临的任务。指出革命军起义,是推倒清朝,恢复汉族的统治,是废除专制,建立共和的开始。并同意就任大都督之职。 武昌起义爆发后,清军加大了湖北的作战力量,除湖北提督张彪率部继续驻扎汉阳外,还派出冯国璋率领的陆军、萨镇冰率领的海军抵达汉口作战。刚刚成立的军政府可以说是内外交困,黎元洪刚履任都督所面临的压力和考验也是双重的。一方面是内部的权力之争,另一方面是外部强大的军事压力。内部的压力主要是军政府权力分配问题,这也是黎元洪上任后遇到的第一个最为棘手的政治问题。

黎元洪

黎元洪

从首义之初袁世凯诱和到清帝退位这段南北议和期间,黎元洪主战的态度也不是自始至终的,而是摇摆于“战”与“和”之间。在袁世凯幕僚游说黎元洪当前战事不能长久,当有议和转机,希望和平了结时,黎元洪所作复书语气恭顺。 对袁世凯提出在实行君主立宪的基础上两军息战的议和条件时,黎元洪的反应温和,都可以考虑。 停战议和是袁世凯瓦解革命力量的杀手锏的目的。 12月9日,南北双方签订正式停战协定,资产阶级革命派发动和领导的反对清王朝的起义斗争至此告停。

民初政争

民国元年(1912年)1月,中华民国临时政府在南京成立,黎元洪被选为副总统兼领鄂督。同年1月16日,孙武、刘成禺等首义诸人在上海成立民社,创办机关报《民声日报》,大力宣扬卢梭《民约论》中的民主思想,拥护黎元洪为首领,与同盟会争权,公开与同盟会对立, 跟临时政府分庭抗礼。黎元洪和民社的结合,双方都有其自身利益的考虑。民社依靠黎元洪,可以借首义领袖人物的威望来扩大自己的影响,进而达到干涉临时政府政治安排的目的。

黎元洪(左)与孙中山

黎元洪(左)与孙中山

与此同时,湖北革命党人内部也开始出现明显的分化,或为争权夺利,或为挽救革命成果,因而同室操戈的现象时有发生。黎元洪处于武昌权力集团的中心,在政府的内务、财政、外交、秘书厅等要害部门大量启用自己的旧部,拓展自己的势力,巩固自己的地位,这进一步激起了部分革命党人的强烈不满,遂而引发一起起推倒黎元洪的运动。但倒黎又往往以未遂告终,由此所引发的则是黎元洪通过实行对党人的大肆镇压来“清君侧”。双方的剑拔弩张使没有掌握政权和正规军队的革命党人队伍明显处于弱势地位,双方枪林弹雨的较量也就表现得异常血腥,“黎屠夫”之名更是因此不胫而走,广为传播。8月16日与袁世凯合谋,诱杀湖北军政府军务部副部长张振武和湖北将校团团长方维。黎元洪对革命党人的血洗和镇压,也使他牢牢地控制住了湖北军政大权。此间,黎元洪联袁反孙的政治路线,不但加速了葬送辛亥革命成果的步伐,也给整个民初政治扑朔迷离、反复无常埋下了历史的祸根。

疏远帝制

赣宁之役(二次革命)后,在袁世凯的威逼利诱下,在国会中占半数议席之上的国民党议员开始分化。民国二年(1913年)8月5日,黎元洪领衔通电全国,主张先选总统再定宪法。10月6日,国会议员在袁世凯一手安排的打手要挟之下选举他为“正式”大总统。次日,黎元洪当选为副总统。随后,黎元洪应袁世凯之邀离开武昌,入京履职,居住在有“小蓬莱”之称的的中南海瀛台。12月22日,黎元洪以“前兼领湖北都督”的名义领衔邀集各省都督、民政长联名通电, 主张给资遣散议员,解散国会,以政治会议取而代国会。前后在不到三个月的时间里,袁世凯就相继解散国民党、召开“政治会议”、解散国会、撤销各省议会、停办地方自治等,清除了他走向专制独裁道路的政治障碍。

黎元洪

黎元洪

民国四年(1915年)12月12日,袁世凯正式称帝,成为中华帝国的皇帝。袁世凯称帝后的第一道命令就是册封黎元洪为“武义亲王”。在册封令下达之时,黎元洪委婉地拒绝。 此时,各省督军、巡按使、镇守使、都统、巡阅使等纷纷以“东厂胡同黎亲王”、“武义亲王”、“黎亲王”等不同的电头致电向黎元洪表示祝贺。但黎数次拒绝了袁世凯各种变换招数的册封形式。

护国运动发生后,以云南、贵州起兵反对帝制最为剧烈。为消除战争,稳定大局,民国五年(1916年)3月28日,在袁世凯宣布取消帝制的第六天,副总统黎元洪就邀集辞职引退的原国务卿徐世昌、时任参谋总长兼代理国务卿段祺瑞联名就滇黔息兵问题四发勘电。滇黔问题最终在黎元洪等人和社会各界的共同努力下,蔡锷、唐继尧等人考虑到袁世凯己宣布取消帝制,遂放弃与中央的割据和战争,共建民国。民国五年(1916年)5月7日,西南四省倡议成立中华民国军政府并宣告:“中华民国大总统,领海陆军大元帅一职,依法由副总统黎公继位。” 袁世凯取消帝制后于民国五年(1916年)6月6日去世。

府院之争

民国五年(1916年)6月7日,即袁世凯死后的第二天,黎元洪在东厂胡同宅邸就职中华民国大总统。黎元洪就职大总统后,各方来电请求恢复“民元约法”(民国元年约法)和“民二国会”(民国二年国会)制定之大总统选举法,召集国会,速定宪法,组织责任内阁,废除民国二年(1913年)十一月四日后袁氏伪制,惩办祸首。所有措施须依临时约法,以解时局纷扰之祸,慰人民望治之心,固民国根基之本。

黎元洪

黎元洪

黎元洪继任大总统离不开段祺瑞的拥护和支持。段祺瑞拥护黎元洪就任也是迫于当时政治形势的需要。为维护这种相互依存关系,黎元洪任命段祺瑞为国务总理,组织责任内阁。段祺瑞由于有着强大的北洋军和除西南六省外的各省掌握军政实权的督军和省长的支持,对手无武装实力、仅依存于国会的黎元洪不放在眼里,继续推行自己的军阀作风。在对德参战等问题上,双方斗争和矛盾急剧升级,引发了激烈的府院之争,其结果是黎元洪下令免去段祺瑞的职务。段祺瑞愤然离京去津,策划武装倒黎。民国六年(1917年)5月,张勋在徐州邀开督军团会议,正逢段祺瑞被免职,与会各省督军群情激愤,痛骂黎元洪和国会。张勋则乘机盘算着借驱黎之名达到复辟清室的目的。

民国六年(1917年)6月7日,张勋率五千辫子军北上,7月1日张勋进京,拥戴清废帝溥仪即位。出于对张勋势力的威胁,黎元洪不得已逃到日本公使馆进行躲避。此时,广东省长朱庆润、广西省议会、江苏督军李纯等纷纷电请黎元洪勿思引退,以武力斩除张勋。7月3日,段祺瑞以讨逆军总司令名义誓师讨伐,剑指张勋一人,余者不咎。不出十日功夫,张勋等复辟势力即遭到段祺瑞的镇压。张勋复辟使段祺瑞以“再造共和”的功臣身份回到北京,黎元洪也因段祺瑞讨逆成功而重获自由。

法统重光

民国六年(1917年)8月28日,黎元洪启程赶赴天津,从此开始了长达五年的息影津门的生活。黎元洪受到企业盈利的巨大鼓舞,热心发展实业。他也曾表示:“对于政治业已心灰意冷,以后将在实业界力求活动”, 从而拿出自己的官俸收入、土地租金或利用个人的政治影响借债银行,先后选择在北京、天津、上海、湖北等13地和香港等地,投资煤矿、盐碱、钢铁、纺织、烟酒、食品、制药、林场、银行、证券、信托、保险、邮电等各种企业70多个,有的还亲自出任董事长,或以子女的名义担任要职,施展实业救国的抱负 。

黎元洪

黎元洪

6月6日,黎元洪发出“废督裁兵”的與电,颇得社会同情和部分军阀的响应。9日夜到10日早间,川、湘、汉、东三省定团体发出劝驾电凡十数通,章太炎等名流亦来贺电,加上吴佩孚发来电报解释曹、边恫吓不要顾忌,此时黎元洪出山之心“已为之动然,尚未出诸口云,但已侧注废督裁兵一层”。 复职后,黎元洪面临三大问题需要着手解决。一是内阁问题,内定颜惠庆组阁;二是国会问题;三是统一问题,主要是西南和东北两部分尚未统一。同时,黎元洪虽然再次上任大总统职务,但北京政府内部的政治斗争并未因此停息,国会与内阁的冲突也直接反映了直系内部保、洛两派的明争暗斗,这在罗文干案引发的倒阁风潮上的表现最为集中。在直系各派的激烈争斗下,随后半年内,内阁又迭经汪大燮、张绍曾署理,黎元洪也在政治漩涡的中心不能自拔。

下台逝世

1923年10月5日,曹锟贿选成功,反直同盟随之瓦解,黎元洪复位总统的梦想破灭。一年来的奔走呼号,使黎元洪身心疲惫。加之曹锟上台后加大了对异己的打击力度,黎元洪的生活和生存空间越发狭小,他只好选择东渡日本。1928年6月3日,黎元洪因为脑溢血在天津去世,享年65岁。黎元洪死后,以国葬的形式葬在土公山(现华中师范大学东南门附近)。1935年11月24日中华民国国民政府于武昌为黎元洪举行国葬,遗体归葬于武昌卓刀泉。

政治

支持新党

黎元洪

黎元洪

文人(知识分子)在革命化的新军中是占了相当大的比重的,黎元洪对这些人多是加一以保全,庇护部属,在某种程度上客观地保存和积累了革命力量,也使黎元洪本人赢得了良好的群众基础。

维护共和

光绪十九年(1893年)孙中山在广州行医,黎元洪在广甲舰当管轮。舰上有士兵病了,黎元洪就请孙中山上舰看病。两人就这样见过一面,但并没有深入接触。第二次,辛亥革命之后,孙中山当了大总统,黎元洪当选为副总统,两个人也没有见面。直到孙中山辞掉大总统后,民国元年(1912年)4月初,黎元洪邀请孙来武汉访问,并热情接待了孙中山。孙中山、胡汉民都非常肯定黎元洪的功劳,称赞他为“民国第一伟人”。最后到了民国十三年(1924年),孙中山应冯玉祥邀请,到北京商谈国事,路过天津。黎元洪在天津招待了他。民国十四年(1925年)3月12日,孙中山在北京去世,黎元洪在家里设灵堂供奉孙中山。应该说黎元洪从开始接触到孙中山去世,他对孙中山始终很尊重。

袁世凯称帝后,册封黎元洪为武义亲王,但是黎元洪坚决抵制。后来张勋复辟,黎元洪也坚持抵制。袁世凯死了之后,黎元洪当了总统,段祺瑞担任国务总理。但是实权还是掌握在段祺瑞手中,他当时并没有太大的力量。虽然如此,他在力所能及的范围内还是做了些事。具体来说,当时国务院各个部的部长,开始的名单里面都是亲段祺瑞的,黎元洪说不行,要把南方革命党人引进来。结果九个部中孙洪伊、谷钟秀、张耀曾、陈锦涛等部长是革命党人。(来自《南方都市报》对学者萧致治的采访)

军事

湖北是当时东南各省中最早编练新军的省份。不管是外国人还是铁良来参观,都称赞这支部队练得不错。正因为如此,黎元洪在整个新军中名声也很大。因而当时湖北变成江南练兵的中心,安徽、湖南、广西、贵州都派人来湖北学习训练,这些人只或多或少都受过黎元洪的教育。

这样一来,黎元洪的影响就不局限于湖北,而是扩大到了大江南北。黎元洪从光绪二十二年(1896年)调到湖北之后,一直到宣统三年(1911年),除了三次到日本考察之外,主要的活动就是在湖北摸爬滚打,编练新军。除了陆军之外,因为他还学过水师,张之洞在练新军时曾组建了一个舰队,有六条以“楚”字开头的军舰,有四只以“湖”为首的炮艇,也是委托黎元洪管理,用来保卫湖北的长江。在辛亥革命之前,应该说,黎元洪在新军中的影响力和地位都是比较高的。

外交

黎元洪

黎元洪

南京临时政府时期,由于国困民穷,政府财政窘迫,国家内部没有合适的财源,只好求助于外债。从南京临时政府成立到民国元年(1912年)4月,外债收入达到1079万元,占到全国总收入的54%。

袁世凯执政时期,袁世凯以出卖国家权益换取帝国主义的承认。帝国主义则利用“承认”中国新政府名义,大肆勒索中国。英文日本纪事报指出,“近年来,所有外交上关于中国之约章类,不顾及中国之意见是则弱之罪也”。 袁死黎继,外国政府对黎元洪政府是否能担当外交大任持有审慎态度。“至中国以外之各国政府,除非待至确定不易后,对于中政府决无遴愿给予完全援助者也”。

工商

民国十三年(1924年),黎元洪回到天津,从此不问政治。在告别政坛的这段时期,由于帝国主义的压力暂时减轻,国内爱国运动兴起,市场需求大大增加,民族资本主义得到了极为有利的发展条件。政治上失意的黎元洪,受到企业盈利的巨大鼓舞,热心发展实业。他自己也曾表示:“对于政治业已心灰意冷,以后将在实业界力求活动”, 从而拿出自己的官俸收入、土地租金或利用个人的政治影响借债银行,先后选择在北京、天津、上海、湖北等13个省和香港等地,投资煤矿、盐碱、钢铁、纺织、烟酒、食品、制药、林场、银行、证券、信托、保险、邮电等各种企业70多个,有的还亲自出任董事长,或以子女的名义担任要职,施展实业救国的抱负 。民国十六年(1927年),蒋介石的北伐军打到山东,要没收黎投资最多的中兴煤矿。他急忙找人向蒋疏通。蒋说:“别人的我没收,黎黄陂的我不能没收。”但他先是向中兴煤矿摊派了100万元的短期债券,之后又是100万元的军饷。为了凑钱,黎元洪身心俱疲。

总评

黎元洪是一个充满矛盾和争议的人物。他的一生,经历了北洋海军、湖北新军、首义都督、三任民国副总统和两任民国大总统诸时段,其间有功大于过者,亦有功过相偿者,还有过失难辞者。

名人评价

刘振岚、张树勇认为,黎是一个“介于封建军阀与资产阶级政客之间的人物”。

王天奖、刘望龄《辛亥革命史》:如果把黎元洪从一开始就作为篡窃首义政权,蛀蚀革命果实的角色来进行描绘,是有欠公允的。然而,在历史上是合理的事件,并不是只有积极作用而没有消极作用。肯定黎元洪的上台产生了有利革命的效果,并不意味着这就否定了他破坏革命所带来的危害。应当说,他在这方面是劣迹昭彰的:诸如攘夺首义政权,离间和残害革命势力,裹胁“独立”各省向袁世凯妥协,破坏孙中山为首的南京临时政府,等等罪行,是必须加以揭露和谴责的。

黎元洪自我评价道:“沉机默运,智勇深沉,洪不如袁项城;明测事机,襟怀恬旷,洪不如孙中山;坚苦卓绝,一意孤行,洪不如黄善化。”

辛亥革命发生,当时上海英文《大陆报》记者采访黎元洪后说道:“中国革命是世界上最激动人心的划世纪事件之一,如果没有黎元洪—他的名字早已传遍文明世界—就可能没有这场革命。历史将证明,黎元洪是中国给予世界的一个最伟大的改革者。

民国时期《日日纪事报》北京记者丁格尔评价:,“黎公为一良善军人,彼之品行决不为宦途腐败及不名誉事业所染污”,“彼之深得民心,不特见之于其驻节武昌之日,即当其在北京为副总统时亦未尝稍减也。外国论说家均称之为中国之爱特哇特(前英皇名)。其为人也并不在于一材一艺之表见,而豁达大度有开诚布公之概。……与其谓为强有力之人,不如谓为善人政见,虽有缺乏,固为日行事务上有能力之人也”。

时人贡少芹评价:“谈之者,咸谓天心厌恶专制,郁极而发,人心愤疾满清,蓄之已久,故假黄破之手,造成共和,且以其政治胆魄智识,在在俱臻优美,始得成此非常功业……低之者,谓其为人,庸常无特异之点,此次变帝制而为民主,彼实因人成事,适满族气数告终,彼会逢其巧,得所凭藉,遂成斯志”。但他认为这种评价“是皆皮相之论,而非破的之言”,“黄破一生,别无他异,惟此庸言庸德四字,行之终身无懈而己……黄破长处,即在于沉毅以接物,镇静以应变耳”。

袁世凯评价:①“公本首义,凯受其成”。 ②“创造民国,推翻清室,功在国家”。

黄兴致电黎元洪:“共和肇造,公为首功。兴以菲材,谬蒙褒许,实所感愧。此后在野,仍当尽力民国,以副雅怀”。

严复评价黎元洪说:“黎公道德,天下所信。然救国图存,断非如此道德所能有效。何则?以柔暗故!遍读中国历史,以为天下最危险者,无过良善暗懦人。下为一家之长。将不足以庇其家,出为一国之长,必不足以保其国。”

武昌起义首领之一熊秉坤:“自黎出之风一播,城内隐匿之军官皆来”。

当时一位参加首义的革命党人追忆道:“平心而论,各省闻风响应,黎之被迫参加革命也有一点推动作用”。

民国五年(1916年)6月,日本通过报刊媒体歪曲其军事经济上侵略中国的行径,抬高对黎元洪的评价,期望得到黎的支持。“黎公元洪不若袁公有垄断政治上权力之野心,对于中国将来有一种透辟之见。公以中国将来非得日本援助,不可披沥恃我之至情。苟以我日本三十年来努力于中国者,公平观之,日本实以诚意扶助中国者也,中国有凡人能知之,惟黎公对之独具只眼,黎公若不容杂近之言,不失其精神,则中国之保全不难也”。

安徽省长许世英致函:“远适异国,昔人所悲,以元首守正被放,至不得己而养病于他邦,此英所以于恭送行族后,感慨之怀,每萦萦而不能止”。

东北军首领张学良评价黎元洪:“缔构新邦,功垂宇内”。

章太炎赞誉黎元洪为“功比孙黄”,是“一个朴素而果毅的杰出人物”。 并在黎元洪病死后不久为之作挽联:“继大明太祖而兴,玉步未更,佞寇岂能干正统;与五色国旗俱尽,鼎湖一去,谯周从此是元勋。”

外国媒体称赞:“黎总统天性温和,毫无傲容,纯然以共和主义谈论时事,其亲善之态殊足钦佩也”。

著名史学家章开沅先生指出:①“长期以来,黎元洪就没有享受过历史的公正。原因是多方面的,不仅有国民党的正统史观的影响,而且有共产党革命史观的影响,此外还有湖北地区若干首义志士的党同伐异乃至挥之不去的潜在的`反清情结”。②“黎元洪在中国人走向共和的道路上,尽管步履瞒姗,坎坷曲折,但毕竟也是迈开第一步的先行者之一,我们理应给以必要的尊敬”。

《黎元洪年谱资料》作者薛民见评价:“黎元洪乃近代拥护旧民主主义革命人物之一……有别于袁世凯、徐'世昌、段棋瑞、冯国璋辈者,其资产阶级旧民主主义意识较多,而封建主义色彩不若袁等之浓耳”。

对联

一身肝胆生无敌,百战灵威殁有神。

挽联

挽蔡锷:正倚济时唐郭李,竟叹无命汉关张。

挽蔡锷、黄兴:上寿伏生传绝学,通经高密擅名家。贺康有为六十寿,成功却只身萧散;大勇哪知世险夷。

挽黄兴:司马笔精堪接轨;公羊学统在传经。

挽徐达明:为国事尽瘁十年,功在凌烟君不朽;痛楚才又弱一个,怆生袍泽我犹悲。

挽王闿运:燕市悲歌怀壮士;山阳闻笛叹嵇生。

挽汤觉顿:当日风云随叱咤;至今草木识威名。题扬州徐园。奥旨遐尔,道根永固;辞机旷远,名翼长飞。

挽黄宗仰:江汉启元戎,仗公同定共和局;乾坤试四顾,旷世谁为建设才。

挽孙中山:以时势论英雄,即今还我河山,鼓声不死;为国民谋幸福,做个后来榜样,剑气犹生。

挽吴禄贞:为国家保卫治安,功首罪魁,评议质诸后世;惟天地监临上下,私情公义,此心不负故人。

挽张振武:仕隐系兴亡,居然成邑成都,代养万民光上国;安危存语默,堪叹先知先觉,未完七策奠新邦。

挽张謇:急难忆良朋,伤心鸿雁分行,风雨曾无相并影;解悬辜大愿,回首龙蛇起陆,乡关犹有未招魂。

挽汤化龙:下游建国,多士同袍,屈指已经年,半壁江淮资保障;大将横尸,元凶漏网,伤心唯一哭,全军缟素动哀思。

挽徐宝山:书生当艰危震撼之冲,以舍身成名,一死于君国无憾;国人当共和回复而后,为哲人致祭,九京被涕倘归来。

床下都督

黎元洪

黎元洪

萧致治说:“床下都督”并不是真的,当时黎元洪并没有躲在床下,黎元洪当时是躲在帐子后面,并不是后来说的是革命党人从床下把他拉出来的。但不管怎么说,黎元洪当时杀了革命党人,是与革命为敌的,但之后随着形势转变,他也被动地参加了革命。毕竟他没有主动组织军队镇压革命党人,他只是躲起来了。

镇压革命党

论起黎元洪的功过,关键还是在二次革命。袁世凯镇压革命党人,革命党被迫起来反袁,黎元洪实际上是这两个对立派别之间的第三势力。但是黎元洪因为张振武事件与湖北的革命党人闹得水火不相容。到民国元年(1912年)、民国二年(1913年)时,湖北大部分革命党人都被黎元洪杀了,杀了有一万多人。这些人里面,不能说没有流氓地痞土匪,但不管怎么样,湖北的革命党人差不多被杀光了。黎元洪最大的罪过就在这里。总的来说,黎元洪和革命党人上层的关系不错,和湖北革命党人关系则不好。

个人爱好

黎感到精神不振时,便在清晨骑马出游。黎家的花园里有个自建的网球场,他常在下午打上一小时网球,到了冬天便把网球场改为溜冰场,自娱自乐。在北京任大总统时,他常到北海去溜冰。

黎的另一个爱好是京剧。每逢春节,黎家总是邀请京剧名角和杂耍艺人到府演出。在北京时,他常到城南游艺园看戏,这是大众游乐的场所。黎出门看戏或看电影多不要人跟随,相当平民化。

身后遗嘱

民国十七年(1928年)5月25日,黎元洪在看赛马时突然昏倒。6月1日,让秘书起草遗嘱,告诫子女要从事实业,勿问政治。两天后65岁的黎元洪在寓所病逝。另一只孔雀也在这时死了。次日凌晨张作霖在皇姑屯被炸身亡。北洋军阀的时代就要过去了。黎元洪的遗嘱以通电方式发表,其中包括:从速召集国民大会,解决时局纠纷;实行垦殖政策,化兵为农工,勿使流离失所;振兴实业,以法律保障人民权利;革命为迫不得已之事,但愿一劳永逸,俾国民得以早日休养生息,恢复元气;早定政治方针与教育宗旨;民元以来,凡无抵触国体之创制,均应一律保持,请勿轻议纷更;和平统一,利国富民。

父亲

关系 | 姓名 |

|---|---|

父亲 | 黎朝相 |

子女

关系 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|

长女 | 黎绍芬 | 生于1901年6月16日。1923年毕业于南开大学,赴美国就读于哥伦比亚大学。1949年后加入民革。“文化大革命”期间,黎绍芬成为被揪斗的对象,身心遭受到重创。1966年12月9日心脏病复发,不幸逝世。育有一子一女。 |

长子 | 黎绍基 | 字重光,生于1903年7月。1920年赴日本就读于日本贵族学院。1923年,从日本归国,就读于南开大学政治学系。1925年5月30日,黎绍基参加了南开大学“五卅惨案”后援会,并被推举为募捐组组长。“文化大革命”中遭受严重迫害。1983年1月31日在上海病逝。育有三子一女,均在国外。 |

次女 | 黎绍芳 | 生于1906年12月29日。1914年与袁世凯第九子袁克玖订婚。在抗战胜利前夕抑郁而终,未生育儿女。 |

次子 | 黎绍业 | 字仲修,生于1911年7月29日。曾任全国政协委员、天津市民革委员、天津市文史馆馆员。育有二子二女。1996年2月9日,黎绍业因病逝世,享年八十五岁。 |

人物故居

黄陂故居

黎元洪故居,位于大悟县彭店乡黎河村黎家河(原属黄陂)。黎元洪故居纪念馆及其设施的规划设计已经形成,故居建设主要通过社会资金、捐资进行,总投资300万元,占地面积4亩,主景区内将建成孝义学堂区、文物陈列展览区、陵墓瞻仰区和游客接待中心区。

北京故居

北京黎元洪宅

北京黎元洪宅

整座黎宅变化最大的阶段是在1977年和1978年,黎宅的家庙与住宅部分在这两年被拆除,取而代之的是一幢新盖的9层中国近代史研究所办公楼,北面还留下了一幢原黎宅的小平房,共三间,是世界史研究所办公室。

天津故居

其一,在英租界盛茂道(今和平区河北路219号)是黎元洪民国元年(1912年)与民国七年(1918年)先后以黎大德堂名义购自英租界工部局,黎氏在买进这些土地后,委托一个外国建筑师,先后建成东楼、中楼、西楼、戏楼与花园等,共建房171间,建筑面积8516.5平方米。

其二,在德租界威廉路(今河西区解放南路256号),是黎元洪民国六年(1917年)以宋卿府君名义购置的一块3.72市亩房产,经拆除后修建成一所花园住宅,共有房44间,建筑面积1878平方米是一所西式三层洋楼,院内有喷水池、方亭、石雕仙人像等,黎氏于民国十七年(1928年)即死于这寓所。以上两所住宅几经拆改建,原建筑不复存在。

墓地陵园

黎元洪墓

黎元洪墓

黎元洪墓已经成为武汉当地辛亥革命的纪念胜地之一,每天的游人络绎不绝。到访华中师范大学的各界人士,大多到黎元洪墓参观。黎元洪墓已经成为到华中师范大学的必游之所。1988年列为武汉市市级文物保护单位。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。