-

樊锦诗 编辑

樊锦诗,1938年7月出生于北京,祖籍浙江杭州,中共党员。中国共产党第十三次全国代表大会代表,第八届至第十二届全国政协委员,现任敦煌研究院名誉院长、中央文史研究馆馆员、中国敦煌吐鲁番学会名誉会长,《敦煌研究》期刊主编 。

1958年,樊锦诗考入北京大学历史系考古学专业 。1962年8月,前往敦煌莫高窟 。1963年,大学毕业到敦煌文物研究所工作 。1977年,担任敦煌文物研究所副所长 。1984年8月,任敦煌研究院副院长。1992年,开始享受国务院颁发的政府特殊津贴 。1998年4月,任敦煌研究院院长 。2007年11月,被聘任为中央文史研究馆馆员 。2015年1月,担任敦煌研究院名誉院长 。2024年,出版《敦煌石窟全集》第二卷《莫高窟第256、257、259窟考古报告》 。

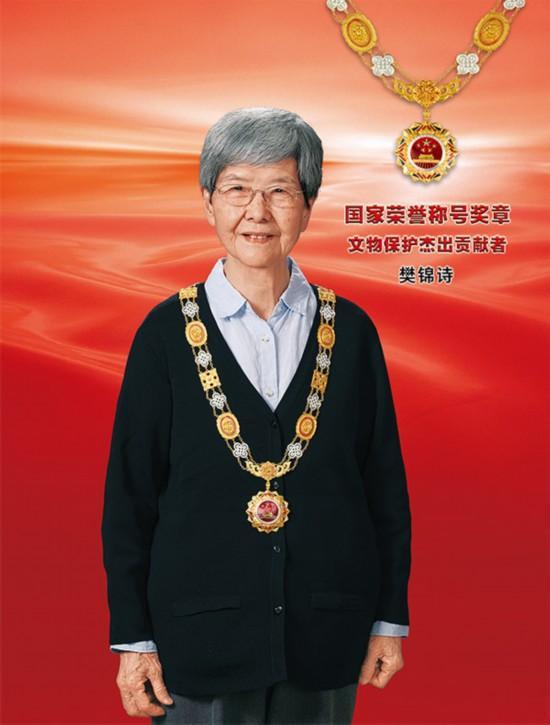

2018年12月18日,党中央、国务院授予樊锦诗“改革先锋”称号,颁授改革先锋奖章,并评为文物有效保护的探索者。2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予樊锦诗“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号 ;9月25日,获“最美奋斗者”称号 ;2019年12月,享受副省部级医疗待遇 。2020年5月,被评为“感动中国2019年度人物” ;11月,获得何梁何利基金科学与技术成就奖 。樊锦诗长期从事石窟考古、石窟保护与管理等方面的研究,发表论文百余篇,出版著作多种,主编大型丛书和图书数十种,也积极推动敦煌莫高窟文化遗产的法制化管理和“数字敦煌”工程建设,在敦煌莫高窟永久保存与永续利用等方面作出重大贡献,被誉为“敦煌的女儿” 。

中文名:樊锦诗

外文名:Fan Jinshi

别名:敦煌的女儿

国籍:中国

民族:汉族

出生地:北京

出生日期:1938年7月

毕业院校:北京大学

职业:教育科研工作者

主要成就:“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号获得者2005年“全国先进工作者”2007年甘肃省“三八红旗手”感动中国2019年度人物2020年度何梁何利基金科学与技术成就奖获得者

童年经历

1938年7月9日,樊锦诗出生于北平一个知识分子家庭 。父亲樊际麟毕业于清华大学,是工部局的土木建筑工程师。樊锦诗和二姐是6个半月早产的双胞胎,出生时,大腿只有大人的大拇指粗,父亲希望两个女儿将来也能饱读诗书,分别起名“樊锦书”“樊锦诗” 。樊际麟因为不愿意配合日伪工作,他们举家迁往上海,父亲改行经商,直到新中国成立,父亲才回到上海食品工业设计院从事专业工作 。

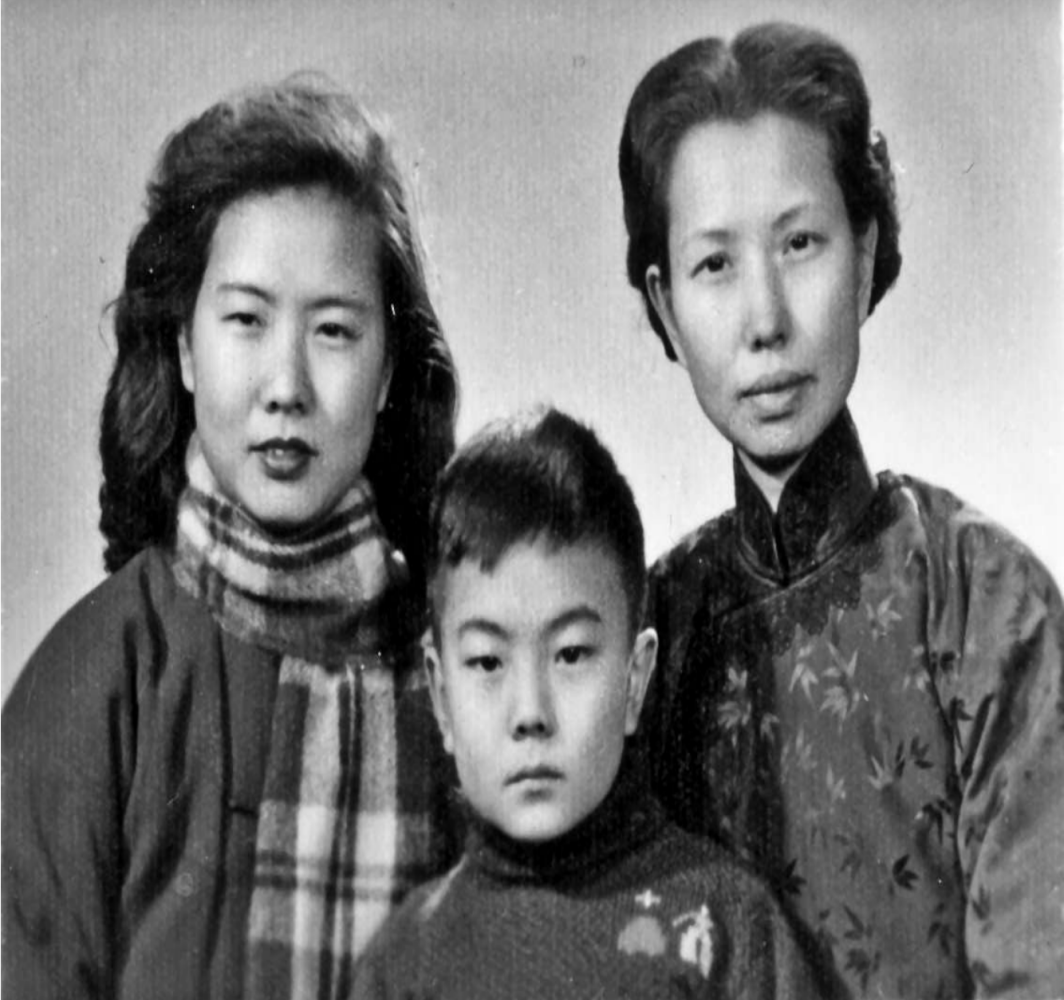

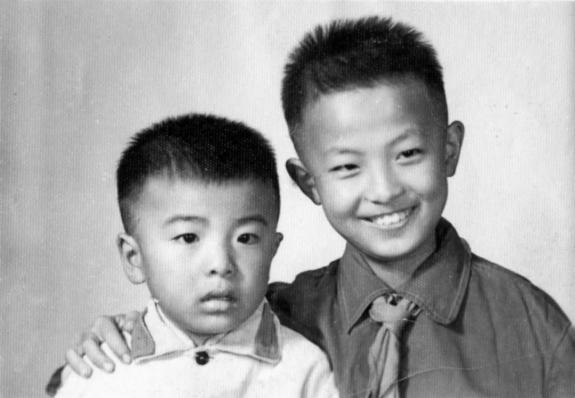

母亲与大姐和小弟合影

母亲与大姐和小弟合影

樊锦诗自幼体弱多病,小学时因脊髓灰质炎(小儿麻痹症)高热难行,被同学送回家。初误诊为软骨病,幸得医生及时确诊并建议紧急治疗隔离。鉴于病情凶险,需抗体血液救治,但求助无果。最终,其母与双胞胎姐姐尝试输血,奇迹般地使樊锦诗康复,且几无后遗症 。樊锦诗学习成绩不错,父母对她管得较为宽松,因而她有机会博览群书,古典、现代、爱情、侦探,林林总总,都喜欢浏览涉猎。她最喜欢的课程是历史、外语、化学,想当医生治病救人 。

1957年7月2日,樊锦诗(右)与樊锦书于上海合影

1957年7月2日,樊锦诗(右)与樊锦书于上海合影

直升高中

1946年9月,樊锦诗就读上海市彼得小学(愚园路)一年级。次年9月,就读上海市求德小学二年级。1948年至1952年,就读上海市善导小学(海宁路一小)三至六年级 。1952年至1958年,就读上海市新沪中学初一至高三,樊锦诗没有参加考试就直升了高中 。樊锦诗兴趣广泛,很喜欢历史,也喜欢外语,特别喜欢化学。我觉得化学很奇妙,各种溶液在试管里倒来倒去,想学化学是因为曾想当一名医生,医生救死扶伤,这个职业非常神圣 。

考入北大

考大学填志愿时,樊锦诗没有与父母商量,9个志愿只填了3个,前两个是北京大学,第三志愿是华东师范大学。因为樊锦诗早就从父亲那里知道北大是中国最好的大学,北大历史学系是最好的历史学系,北大有最好的教授,所以选择了北京大学。最终她心想事成,被北大历史系录取 。1958年9月,她乘了三天三夜慢车提前来到学校,没有开学没有事干,就帮助高年级学生抄写论文,学长给她讲了考古的趣事,所以,入学不久分专业时,懵懵懂懂的樊锦诗不假思索就填写了需要野外发掘、比较艰苦的考古专业 。

樊锦诗学生时期在北大

樊锦诗学生时期在北大

入校之后,樊锦诗因分专业早,参加田野考古机会较多。1959年,参加陕西省华县发掘工地的“认识实习”。1960年,参加怀柔抢救性发掘。1961年,参加正式的生产实习—昌平县雪山发掘,发掘了雪山文化遗址,还发现了西周燕国墓葬、汉代墓葬和辽代居住遗址 。

奔赴敦煌

1962年,经学校安排,樊锦诗和3名同学到敦煌文物研究所实习,毕业时,研究所向学校要人,樊锦诗成为学校分给研究所的两名同学之一 。实习期间,樊锦诗几乎没有好好吃过一顿饭,没待到三个月,她就病倒了,不得不提前结束实习。离开敦煌的时候,樊锦诗在心里暗暗对自己说,再也不想到这个地方来了。没想到,时间不到一年,她就回来了 。1963年,毕业于北京大学历史系考古学专业,同年9月,到敦煌文物研究所 。

1962年10月,莫高窟北大实习同学合影

1962年10月,莫高窟北大实习同学合影

从1963年到1966年,在前辈们的感召下,樊锦诗用其所学,开展石窟考古研究,配合敦煌莫高窟南区危崖加固工程,参加莫高窟南区窟前遗址发掘清理工作 。在此期间,樊锦诗还在甘肃山丹县花寨公社参加了社会主义教育运动,以及敦煌魏晋墓群的考古发掘工作。我先后在敦煌义园湾、文化路和七里镇的古墓葬,以及党河古墓葬负责考古发掘与调查。一边发掘,一边搞社教活动,一边咬紧牙关,等待命运的转机 。

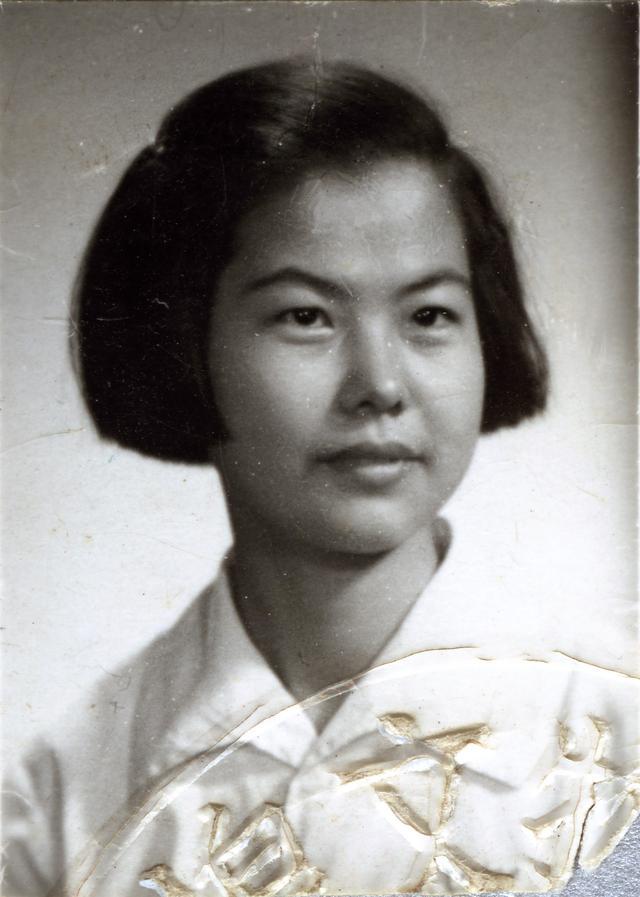

1963年的樊锦诗

1963年的樊锦诗

走入婚姻

樊锦诗和丈夫彭金章两人是同班同学,相爱在未名湖,大学毕业后,一个分配到了敦煌,一个分配到了武汉大学,各自奔向祖国最需要他们的地方。平日基本见不了面,只能靠书信往来。1963年,樊锦诗和彭金章约定,3年后,等她看完了莫高窟的雕像和壁画,就去武汉和他团聚。然而3年后,因为种种原因,樊锦诗却没能回来 。

1967年,樊锦诗从敦煌奔赴武汉。1月15日,双方父母未至,没有喜宴、没有新房,两人结婚了。武汉大学的青年教师宿舍是两人一间,当晚,彭金章的舍友特意把宿舍让了出来,给两人当“新房” 。

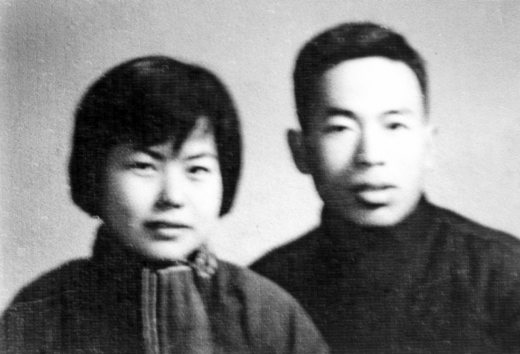

樊锦诗与彭金章结婚照

樊锦诗与彭金章结婚照

专心考古

从1963年开始,樊锦诗先后完成了敦煌莫高窟北朝、隋、唐代前期和中期洞窟的分期断代 。在分期研究的过程中,樊锦诗也考证出了一些原来没有弄清楚的问题。主要从事敦煌石窟考古研究,虽然并不专门从事藏经洞敦煌文书研究,但也离不开这些文书资料。因要研究敦煌石窟佛传故事画,也要寻找藏经洞文书中与佛传有关的内容,查阅了藏经洞出土P.3317号文书《〈佛本行集经〉第三卷已下缘起简子目号》,撰写了《P.3317号敦煌文书与莫高窟第61窟佛传故事画及其榜题关系研究》 。

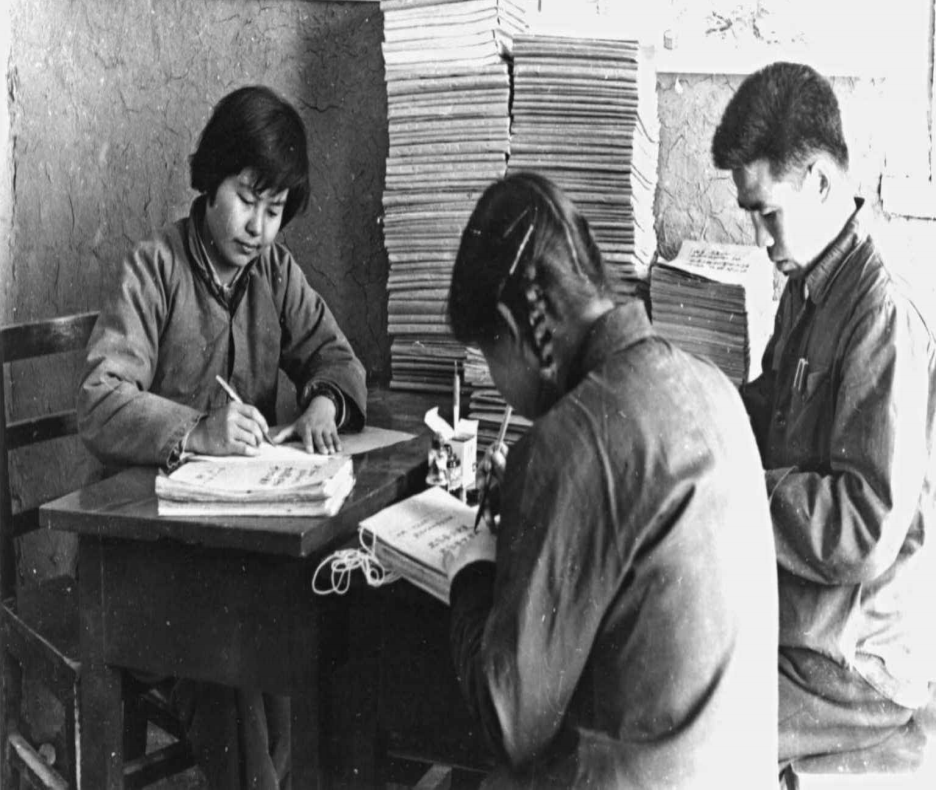

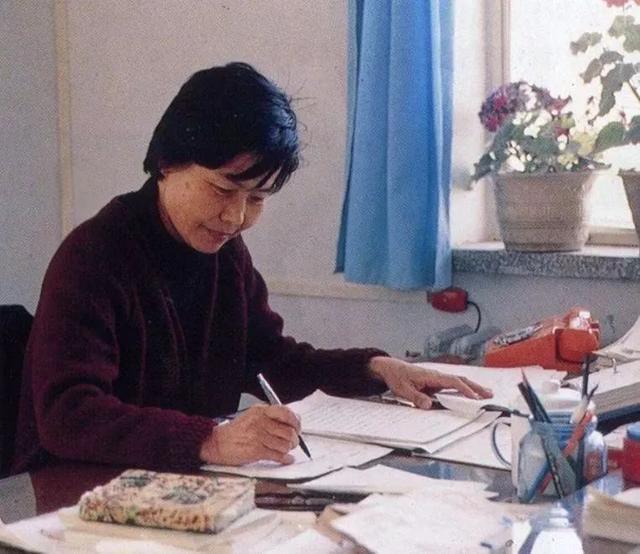

1964年,在敦煌文物研究所工作

1964年,在敦煌文物研究所工作

1964年至1965年,樊锦诗在甘肃省山丹县花寨公社参加社会主义教育运动。1966年至1976年,参加敦煌七里镇汉墓、义园湾晋墓、文化路晋墓、孟家桥唐墓发掘清理;参加党河古墓葬调查 。1968年,樊锦诗怀第一个孩子时,本来打算到武汉生产。之所以计划去武汉,是因为武汉的医疗和生活条件都比敦煌好。樊锦诗从小体弱多病,上海家里很担心她分娩的时候出现意外,力主去武汉 。1968年1月,樊锦诗父亲去世,11月第一个孩子出生。第二年,亲手把自己的孩子送到别的地方寄养。1973年10月,第二个孩子在武汉出生,休完产假之后回敦煌上班,孩子依然没办法带回敦煌 。

樊锦诗的两个孩子

樊锦诗的两个孩子

1972年,担任敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)考古组负责人,与马世长合写撰写《莫高窟发现的唐代丝织物及其他》,发表于《文物》 。1974年,经苏永年、吴小弟介绍,樊锦诗加入了中国共产党 。1975年9月,担任敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)革委会副主任;同年,与马世长合写撰写《敦煌甜水井汉代遗址的调查》,发表于《考古》 。1977年12月,担任敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)副所长、党支部委员 。1978年,参与编撰《敦煌彩塑》(与段文杰合写),由文物出版社出版。1979年,主持编纂敦煌莫高窟、西千佛洞、瓜州榆林窟全部洞窟的保护档案。1980年,撰写《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》 。

1981年,撰写《近五年来敦煌文物研究所的研究工作》,发表于《中国历史研究动态》1981年第9期。1982年,评为馆员专业技术职称。撰写《敦煌莫高窟北朝洞窟的分期》(与马世长、关友惠合写),发表于由文物出版社与日本平凡社合作出版的《中国石窟·敦煌莫高窟》(第一卷)。主持筹办并参加在日本举办的“中国敦煌壁画展”。1983年,担任中国敦煌吐鲁番学会理事,中华全国青年联合会第六届委员会委员。参加“1983年全国敦煌学术研讨会”,并发表论文《敦煌莫高窟唐前期洞窟分期》。撰写《莫高窟第290窟的佛传故事画》(与马世长合写),发表于《敦煌研究·创刊号》 。

敦煌研究院

1984年,敦煌文物研究所扩建为敦煌研究院,担任副院长 。1985年至1986年,莫高窟申报世界文化遗产,樊锦诗负责撰写申报材料。在樊锦诗的发起和直接参与下,《甘肃敦煌莫高窟保护条例》于2003年颁布实施,首次将文化遗产整体保护管理纳入政府法制治理体系,敦煌研究院还联合国内外3家机构编制了《敦煌莫高窟保护总体规划》 。

1986年樊锦诗在莫高窟

1986年樊锦诗在莫高窟

1987年,樊锦诗当选中国共产党第十三次全国代表大会代表。应邀参加香港中华文化促进中心和香港大学中文系中国文化研究所联合主办的“国际敦煌吐鲁番学术会议”,发表论文《莫高窟北周石窟造像与南朝的影响》 。1988年,被评为敦煌研究院副研究馆员专业技术职称。率团赴日本东京艺术大学进行文物环境保护科学考察。撰写《丝绸古道话沧桑》,发表于《人民日报》(海外版,9月20日) 。1989年,随国家文物局沈竹副局长赴美国洛杉矶,与盖蒂基金会签订合作研究保护莫高窟协议 。

1990年,樊锦诗主持筹办“1990年敦煌学国际学术讨论会”、榆林窟加固工程。率团赴日本与东京国立文化财研究所商谈中日合作保护敦煌莫高窟事宜,并起草合作保护协议 。1991年,赴美国洛杉矶,与盖蒂基金会签订第二阶段合作协议。主持新建“敦煌石窟文物保护研究陈列中心”展览陈列 。

1992年,樊锦诗享受中华人民共和国国务院颁发的政府特殊津贴,被国家文物局与美国盖蒂保护研究所聘为“中国石窟管理培训班”教员 。1993年,担任敦煌研究院常务副院长。参加由敦煌研究院、美国盖蒂保护研究所、中国文物研究所联合在莫高窟举办的“丝绸之路古遗址保护国际学术讨论会”,并发表论文《敦煌石窟保护五十年》 。

1994年,樊锦诗评为研究馆员专业技术职称。为纪念敦煌研究院成立50周年,主持筹办“1994年敦煌学国际学术讨论会——敦煌研究院建院50周年”。1995年,担任中国宗教学会第三届理事会理事,荣获甘肃省优秀专家称号。主持完成榆林窟东崖危崖锚杆加固和裂隙灌浆工程 。

1996年,樊锦诗主持筹建“中国敦煌石窟保护研究基金会”。同年,应邀赴日本参加敦煌莫高窟保存与相关问题国际研讨会,发表论文《敦煌莫高窟的保护与国际合作概要》。1997年,应邀赴印度英迪拉·甘地国家艺术中心参加“收集整理中亚文物信息国际讨论会”,发表论文《敦煌莫高窟及其保护、研究工作》 。

1998年,樊锦诗担任兰州大学敦煌学专业博士生导师,同年4月,担任敦煌研究院院长。担任敦煌研究院院长后,樊锦诗带领科研人员在石窟遗址的科学保护、科学管理上走出了一条切实可行的路,初步形成了一些石窟科学保护的理论与方法。最早提出利用计算机技术实现敦煌壁画、彩塑艺术永久保存的构想,组织敦煌研究院与浙江大学,共同申请国家自然科学基金《多媒体与智能技术集成与艺术复原》课题,这一课题以敦煌莫高窟为重点,首次将莫高窟用多媒体及智能技术展现在人们面前。1999年,被聘为教育部人文社会科学重点研究基地兰州大学敦煌研究所名誉所长、学术委员会副主任,兼任中国敦煌吐鲁番学会副会长 。

2000年,樊锦诗全面主持筹办“2000年敦煌学国际学术讨论会”“敦煌藏经洞发现百年特别展”“敦煌藏经洞发现百年纪念座谈会”;同年,出席敦煌藏经洞陈列馆揭幕仪式 。2001年,应邀赴日参加敦煌研究院在日本岐阜市举办的“敦煌艺术展”和日本文化学园举办的“敦煌石窟和丝绸之路染织展”开幕式,发表论文《莫高窟出土的丝织物与壁画中的丝织物形象》 。2002年,荣获“全国杰出专业技术人才”称号;同年,主持与美国盖蒂保护研究所和澳大利亚遗产委员会共同开展的《莫高窟游客承载量及开放对策研究》。2003年,主持制定的《甘肃敦煌莫高窟保护条例》由甘肃省人大审议通过,自2003年3月1日起正式颁布实施;同年,担任第十届全国政治协商委员会妇女界委员,在全国政协十届一次会议期间,起草并与24位全国政协委员联名递交了《建设敦煌莫高窟游客服务中心的建议》提案(政协十届一次会议提案第1412号),全国政协提案委员会将此列为当年的重点提案 。

2004年,樊锦诗担任中国古迹遗址保护协会副主席;同年,主持“第二届石窟遗址保护国际学术讨论会”“敦煌研究院成立60周年暨常书鸿先生诞辰100周年纪念活动”“2004年石窟研究国际学术讨论会”的组织和筹备,接受中央电视台《正大综艺》栏目《守望敦煌》、《面对面》和《东方之子》栏目专辑拍摄。2005年,被国务院授予“全国先进工作者”荣誉称号;同年,在上海和北京主持召开了“敦煌莫高窟保护利用设施项目数字展示技术验证专家论证会”,组织开展《莫高窟保护利用项目管理系统可行性研究》 。

2006年,樊锦诗参与安排部署敦煌研究院与兰州大学、美国盖蒂保护研究所、英国伦敦大学考陶尔德艺术学院联合开办壁画保护研究生班以及教学工作 。

2007年11月,樊锦诗被聘任为中央文史研究馆馆员 ;同年,主持举办“纪念段文杰先生从事敦煌文物和艺术保护研究60年”和“敦煌壁画艺术继承与创新国际学术研讨会”系列活动,主持编撰的《解读敦煌:从王子走向神坛——释迦牟尼的传奇人生》,由上海人民出版社出版 。

传递圣火

2008年7月5日,樊锦诗作为甘肃省第一棒火炬手,在敦煌莫高窟九层楼前完成2008年北京奥运会火炬传递活动 。2009年,当选“100位新中国成立以来感动中国人物” ;同年,主持筹办了“文化和自然遗产地旅游可持续发展国际研讨会”,参加会议并发表论文《敦煌莫高窟保护管理现状、面临的挑战及其对策》 。2010年,主持筹办“2010敦煌论坛:吐蕃时期敦煌石窟艺术国际研讨会”同年,参加上海举办的国际博协大会并做《对敦煌莫高窟文化遗产保护与旅游和谐发展的探索》的主题发言 。

2011年,樊锦诗为配合2011年深圳世界大学生运动会,主持筹办深圳关山月美术馆“博蕴华光——敦煌艺术展”并发表题为《丝绸之路与敦煌莫高窟》的主题讲座。2012年,荣获“感动甘肃·十大陇人骄子”称号;同年,为庆祝香港特别行政区成立15周年,应邀赴英国参加以“敦煌与香港:通往古代及现代中国之门”为主题的研讨会,并做了题为《敦煌莫高窟艺术表现的东西方贸易和文化往来兼谈敦煌莫高窟保护》的主题发言 。

2013年4月28日,樊锦诗作为全国劳模代表赴北京参加了“用辛勤劳动托起中国梦——2013年庆祝五一国际劳动节活动”,受到了习近平总书记等党和国家领导人的亲切会见,并与来自全国31个省区市的26位全国劳模、39位全国五一劳动奖章获得者参加了“共话中国梦全国劳动模范代表座谈会” 。2014年,应邀参加外交部和甘肃省人民政府共同主办的“亚洲合作对话(ACD)——丝绸之路务实合作论坛”,并发表题为《文化交流融会,文明共存共荣——敦煌文化艺术遗产对现代国际文化交流发展的启示》的演讲 。

卸任院长

2015年,樊锦诗卸任当了17年之久的敦煌研究院院长职务,担任敦煌研究院名誉院长、敦煌吐鲁番学会名誉会长。应日本京都大学人文科学研究所邀请,参加“敦煌学国际学术研讨会”,发表论文《〈敦煌石窟全集〉考古报告编撰的探索》 。2016年,在北京参加由习近平总书记主持召开的“哲学社会科学工作座谈会”,代表史学界做了题为《推动敦煌学发展,为“一带一路”做贡献》的发言 。2017年7月29日,彭金章先生因病在上海去世 。2018年12月18日,党中央、国务院授予樊锦诗同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评文物有效保护的探索者 。

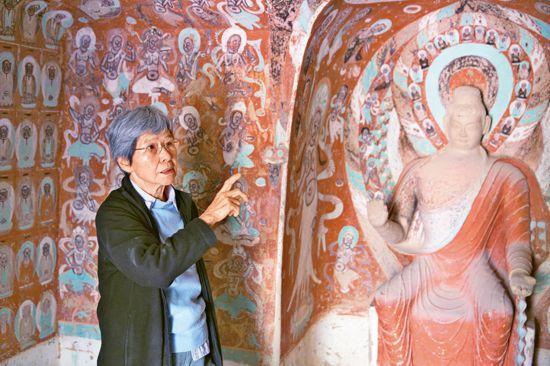

樊锦诗在敦煌莫高窟

樊锦诗在敦煌莫高窟

2019年8月,获第四届“吕志和奖-世界文明奖”正能量奖奖金(该奖金总额为2000万港币,其中一半捐给北京大学,一半捐给中国敦煌石窟保护研究基金会) ;同年,受北京大学邀请写下亲笔书信,为新生表达祝福,讲述她的“北大情缘”,并与录取通知书一同寄出 ;9月,受聘为北京大学青年立德树人工作导师。 9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予樊锦诗“文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号 。12月6日,获2019第七届“中华之光——传播中华文化年度人物”奖 。12月,受甘肃省委委托,甘肃省委常委、省委组织部部长李元平看望樊锦诗,宣读享受副省部级医疗待遇通知,颁发《甘肃省干部医疗保健证》,并转达习近平总书记、党中央和省委的关心关爱 。

文物保护杰出贡献者:樊锦诗

文物保护杰出贡献者:樊锦诗

2020年11月3日,被授予2020年度何梁何利基金科学与技术成就奖 。12月,长江文明考古研究院在武汉大学挂牌成立,樊锦诗受聘为名誉院长 。

2023年5月,樊锦诗利用“吕志和奖-世界文明奖”正能量奖奖金,向母校北京大学捐款1000万元,设立樊锦诗教育基金,用以支持北大敦煌学研究。 7月,利用“吕志和奖-世界文明奖”正能量奖奖金,向中国敦煌石窟保护研究基金会捐资1000万元,用于敦煌文物事业发展和急需人才培养 。7月10日,“樊锦诗星”命名仪式在敦煌研究院举行。经国际天文学联合会(IAU)小行星命名委员会批准,中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为381323号的小行星命名为“樊锦诗星” 。9月,联合国教科文组织(UNESCO)为樊锦诗颁发杰出贡献奖 。11月,受邀担任首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”启航大使 。

2024年5月24日,樊锦诗出席第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 。

樊锦诗实地考察敦煌壁画群

樊锦诗实地考察敦煌壁画群

樊锦诗

樊锦诗

樊锦诗

时间 | 职务 |

|---|---|

1963年9月 | 敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)业务干部 |

1972年 | 敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)考古组负责人 |

1975年9月 | 敦煌文物研究所(敦煌研究院前身)革委会副主任 |

1977年 | 敦煌文物研究所副所长 |

1984年 | 敦煌研究院副院长 |

1987年 | 中国共产党第十三次全国代表大会代表 |

1993年 | 全国政协第八、九、十、十一、十二届委员 |

1993年4月 | 敦煌研究院常务副院长 |

1995年 | 中国宗教学会第三届理事会理事 |

1996年 | 中国敦煌石窟保护研究基金会副理事长 |

1998年4月 | 敦煌研究院院长 |

1999年 | 中国敦煌吐鲁番学会副会长 |

2003年 | 第十届全国政治协商委员会妇女界委员 |

2004年 | 樊锦诗担任中国古迹遗址保护协会副主席 |

2015年 | 敦煌研究院名誉院长 |

2023年3月 | 甘肃省政府文史研究馆资深馆员 |

资料来源 | |

科研成就

科研综述

樊锦诗主要致力于石窟考古、石窟科学保护和管理研究工作。在莫高窟的60年间,樊锦诗的青春年华曾被耽误过,她也因其他工作奔忙过,但却从未忘记老师们的嘱托和自己肩上的责任,终于在73岁那年,她完成了《敦煌石窟全集》第一卷《莫高窟第266~275窟考古报告》,两分册8开780页,仅单册就是无法一手拿起的厚重分量,这也是中国第一份正规的石窟寺考古报告 。

樊锦诗潜心石窟考古研究工作,她运用考古类型学的方法,完成敦煌莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期断代,成为学术界公认的敦煌石窟分期排年成果。她撰写的《敦煌石窟研究百年回顾与瞻望》,是对20世纪敦煌石窟研究的总结和思考,由她主编,香港商务印书馆出版的26卷大型丛书《敦煌石窟全集》则是百年敦煌石窟研究集中展示。

从20世纪80年代中期开始,樊锦诗积极谋求敦煌石窟保护研究工作的国际合作,在联合国教科文组织帮助下,敦煌研究院先后与日本、美国等国机构开展合作项目,使敦煌石窟的保护研究逐步与国际接轨。

樊锦诗把文物保护与合理利用紧密结合起来,在充分调查研究的基础上,提出了“莫高窟治沙工程”、“数字敦煌馆工程”等十三项文物保护与利用工程,为新世纪敦煌文物的保护与利用构筑宏伟蓝图。

承担项目

樊锦诗主持完成《莫高窟崖顶风沙危害的研究》、《敦煌莫高窟环境演化与石窟保护研究》、《敦煌莫高窟及周边地区环境演化科普教育》、《濒危珍贵文物信息的计算机存贮与再现系统》、《全数字摄影测量在莫高窟文物保护中的应用研究》、《敦煌文物资源对当地经济发展的国内贡献》等近30多项运用现代科学技术保护文物的研究课题。

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 |

|---|---|

1985年 | 全国优秀边陲儿女银质奖章 |

1986年 | 全国优秀共产党员 |

1988年6月 | 获得副研究馆员专业技术职称 |

1991年 | 全国文化系统先进工作者 |

1992年 | 享受国务院颁发的政府特殊津贴 |

1995年 | 荣获甘肃省优秀专家称号 |

2002年 | 荣获“全国杰出专业技术人才”称号 |

2004年 | 2004年最深刻影响中国的文化人物 |

2005年 | 全国先进工作者 |

2007年 | 三八红旗手 |

2009年 | 100位新中国成立以来感动中国人物 |

2011年 | 2011年中华文化人物 |

2013年 | 中国公民道德最高奖“雷锋奖” |

2018年11月 | 100名改革开放杰出贡献对象 |

2018年12月 | 改革先锋、文物有效保护的探索者 |

2019年9月17日 | 文物保护杰出贡献者 |

2019年12月6日 | 2019第七届“中华之光——传播中华文化年度人物” |

2020年5月 | 感动中国2019年度人物 |

2021年11月 | 第八届全国道德模范 |

2023年9月 | 杰出贡献奖 |

2024年1月 | 2023十大女性新闻人物 |

出版图书

敦煌

作者名称 樊锦诗

作品时间2014

樊锦诗文集

作者名称 樊锦诗

作品时间2023

陇上学人文存:樊锦诗卷

作者名称 樊锦诗

作品时间2014

灿烂敦煌

作者名称 樊锦诗 、 赵声良

作品时间2023-5

灿烂佛宫 : 亲历考古系列

作者名称 樊锦诗、赵声良

作品时间2011

灿烂佛宫

作者名称 樊锦诗、 赵声良

作品时间2004

敦煌石窟守护杂记

作者名称 樊锦诗

作品时间2024-6

了不起的文明现场

作者名称 李零 / 刘斌 / 许宏 / 唐际根 / 高大伦 / 伊弟利斯·阿不都热苏勒 / 段清波 / 杨军 / 刘瑞 / 崔勇 / 樊锦诗

作品时间2020-7

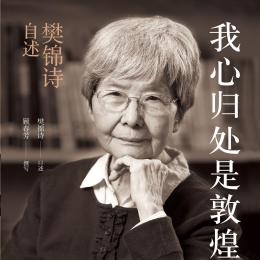

我心归处是敦煌

作者名称 樊锦诗 口述 / 顾春芳 撰写

作品时间2019-10

查看更多书籍

石窟研究

序号 | 作者 | 标题 | 发表期刊/书籍 | 年份 | 页码/章节 |

|---|---|---|---|---|---|

1 | 樊锦诗, 马世长 | 莫高窟发现的唐代丝织物及其它 | 文物 | 1972 | 55-67 |

2 | 马世长, 樊锦诗 | 敦煌甜水井汉代遗址的调查 | 考古 | 1975 | 111-115 |

3 | 樊锦诗, 马世长, 关友惠 | 敦煌莫高窟北朝洞窟的分期 | 中国石窟•敦煌莫高窟:第一卷 | 1982 | 199-215 |

4 | 樊锦诗, 马世长 | 莫高窟第290窟的佛传故事画 | 敦煌研究·创刊号 | 1983 | 56-82 |

5 | 樊锦诗, 关友惠, 刘玉权 | 莫高窟隋代石窟分期 | 中国石窟:敦煌莫高窟·第二卷 | 1984 | 186-205 |

6 | 樊锦诗 | 莫高窟壁画艺术•北凉 | 敦煌研究院.敦煌艺术小丛书 | 1985 | - |

7 | 樊锦诗, 马世长 | 敦煌北朝洞窟本生、因缘故事画补考 | 敦煌研究 | 1986 | 27-38 |

8 | 樊锦诗 | 莫高窟唐前期石窟的洞窟形制和题材布局——敦煌莫高窟唐代洞窟研究之一(摘要) | 敦煌研究 | 1988 | 1 |

9 | 樊锦诗 | 敦煌考古四十年 | 迎接21世纪的中国考古学国际学术讨论会 | 1993 | - |

10 | 樊锦诗, 赵青兰 | 吐蕃占领时期莫高窟洞窟的分期研究 | 敦煌研究 | 1994 | 76-94 |

11 | 樊锦诗 | 简谈佛教故事画的民族化特色 | 敦煌研究 | 1995 | 1-6 |

12 | 樊锦诗 | 敦煌研究院五十年 | 沙漠中的美术馆——永远的敦煌展图录 | 1996 | 19-24 |

13 | 樊锦诗, 梅林 | 榆林窟第19窟目连变相考释 | 段文杰敦煌研究五十年纪念文集 | 1996 | 46-55 |

14 | 樊锦诗, 梅林 | 莫高窟第112窟图像杂考 | 敦煌研究 | 1996 | 5-7 |

15 | 樊锦诗 | 敦煌——中国佛教宝藏 | SCIENTIFIC AMERICAN | 1997 | - |

16 | 樊锦诗 | 丝绸之路上又一明珠——安西榆林窟 | 旅游天地 | 1998 | - |

17 | 樊锦诗 | 莫高窟北周石窟造像与南朝的影响 | 敦煌文薮·上 | 1999 | 173-178 |

18 | 樊锦诗 | 安西榆林窟 | 甘肃民族出版社 | 1999 | - |

19 | 樊锦诗 | 我国二十世纪敦煌石窟考古研究概述 | 二十一世纪敦煌文献研究回顾与展望研讨会论文集 | 1999 | 11-21 |

20 | 樊锦诗 | 灿烂的敦煌石窟艺术 | 中国敦煌 | 2000 | - |

21 | 樊锦诗 | 敦煌莫高窟唐前期洞窟分期 | 1987年敦煌石窟研究国际讨论会文集:石窟考古编 | 2000 | 30-31 |

22 | 樊锦诗 | 敦煌石窟研究百年回顾与展望 | 敦煌研究 | 2000 | 40-51 |

23 | 樊锦诗 | 藏经洞发现100年来的敦煌石窟 | 发现敦煌 | 2000 | - |

备注:该内容只包含部分作品(参考资料来源 )

保护管理

序号 | 作品名称 | 发表期刊/会议/机构 | 出版时间 | 合作作者 |

|---|---|---|---|---|

1 | 敦煌壁画的保护 | 文史知识 | 1988(8) | - |

2 | 敦煌石窟保护五十年 | CONSERVATION OF ANCIENT SITES ON THE SILK ROAD(美国盖蒂保护所)<br>敦煌研究 | 1993(会议)<br>1994(2):7-13 | - |

3 | 敦煌莫高窟的保存、现状与展望 | 第33届亚洲与北非研究”国际学术会议论文集<br>敦煌研究文集•石窟保护篇·上 | 1992(会议)<br>1993.6:4-12 | - |

4 | 敦煌莫高窟保护回顾 | CONSERVATION OF ANCIENT SITES ON THE SILK ROAD(美国盖蒂保护研究所) | 1997 | - |

5 | 中国石窟遗址保护的里程碑——“评丝绸之路古遗址保护国际学术会议”的学术特点 | 敦煌研究 | 1994(1):1-4 | 李实 |

6 | 敦煌莫高窟的保护 | 海峡两岸博物馆事业之交流与展望学术研讨会(台湾) | 1994.11 | - |

7 | 敦煌莫高窟开放的对策 | 亚洲的未来国际学术会议(泰国清迈) | 1995.1 | - |

8 | 敦煌莫高窟今后保护工作设想 | 美国盖蒂保护研究所 | 1995.6 | - |

9 | 敦煌莫高窟及其保护、研究工作 | 收集整理中亚文物信息国际讨论会(印度英迪拉•甘地国立艺术中心) | 1997.10 | - |

10 | 敦煌莫高窟的保护与国际合作概要 | International Symposium on the Conservation and Restoration of Cultural Properly(日本东京国立文化财研究所) | 1997.11 | - |

11 | 丝绸之路上的敦煌莫高窟(一) | 近畿化学工业界(日本:近畿化学学会) | 1999(8) | - |

12 | 丝绸之路上的敦煌莫高窟(二)•敦煌艺术的创造和它的创造者 | 近畿化学工业界(日本:近畿化学学会) | 1999(10) | - |

13 | 丝绸之路上的敦煌莫高窟(三)•敦煌莫高窟的保护 | 近畿化学工业界(日本:近畿化学学会) | 2000(4) | - |

14 | 锚索新技术在榆林窟岩体加固工程上的应用 | 敦煌研究 | 2000(1):119-122 | 李传珠 |

15 | 敦煌石窟保护的世纪思考 | 中华英才 | 2000 | - |

16 | 敦煌莫高窟的保护与管理 | 敦煌研究 | 2000(1):1-4 | - |

17 | 肩负历史重任 科技保护敦煌 | 安徽全国文物科技工作会议(国家文物局) | 2000 | - |

18 | 从莫高窟历史遗迹探讨莫高窟崖体的稳定性 | 宿白先生八秩华诞纪念文集·下 | 2002 | - |

19 | 根据〈中国文物古迹保护准则〉进行莫高窟第85窟保护项目 | 中国文物古迹保护准则研讨会(北京:国家文物局) | 2001.4 | - |

20 | 开展国际合作 科技保护敦煌 | 全国文物外事工作会议(杭州:国家文物局举办) | 2001.3 | - |

备注:该内容只包含部分作品(参考资料来源 )

其它类

序号 | 作品名称 | 发表期刊/会议/机构 | 出版时间 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

1 | 从敦煌壁画图像的研究到制作—敦煌壁画乐器仿制成功 | 敦煌研究 | 1992(3):23-25 | |

2 | 忆常老 | 敦煌研究 | 1994(4):5-6 | 纪念文章 |

3 | 敦煌瑰宝普新篇 | 中外文化交流 | 1995(3) | |

4 | 〈文物〉月刊出刊500期纪念笔谈——〈文物〉与敦煌石窟研究 | 文物 | 1998(1):16-17 | 纪念文章 |

5 | 敦煌研究院与平山郁夫 | 文化勋章纪念——平山郁夫展(日本) | 1999 | 展览相关 |

6 | 平山郁夫先生的敦煌情结 | 丝绸之路 | 1999(29) | 日本文化财保护振兴财团 |

7 | 中国敦煌研究院与平山郁夫画伯 | 平山郁夫决定版画集 | 2000 | 书籍章节 |

8 | 锐意进取,谱写敦煌学术事业新篇章 | 国际敦煌学学史研讨会 | 2002 | 会议发言 |

9 | 纪念常书鸿先生 | 敦煌研究 | 2004(3):41-44 | 纪念文章 |

10 | 纪念出版<敦煌研究>100期 | 敦煌研究 | 2006(6):1-4 | 纪念文章 |

11 | 慕法情深,忘身为道——段文杰先生从事敦煌艺术研究60周年 | 敦煌研究 | 2007(4):1-4 | 纪念文章 |

12 | 追忆季老 | 敦煌研究 | 2009(4):3-4 | 纪念文章 |

13 | 追忆平山先生 | 通过文化遗产保护缔造和平:未来的挑战”国际研讨会(日本文化遗产国际协力财团主办) | 2010.5 | 会议论文 |

14 | 春风化雨润心田——记几代中央领导对莫高窟的关怀与勉励 | 中华书画家 | 2009 | 书籍 |

15 | 世博会寄语——现代文明与历史文明的辉映 | 解放日报 | 2009 | 报纸文章 |

16 | 段文杰先生对敦煌研究事业的贡献 | 法国法兰西学院东亚文明研究中心敦煌研究 | 2011.6.敦煌研究2011(3):1-3 | 双重发表,包括在会议和期刊上的发表 |

备注:该内容只包含部分作品(参考资料来源 )

慈善活动

2023年7月10日,樊锦诗向敦煌研究院捐赠1000万元设立樊锦诗基金用于推动敦煌石窟保护、研究、弘扬事业发展以及急需人才的培养 。2023年,樊锦诗将她获得的“吕志和奖——世界文明奖”、何梁何利基金“科学与技术成就奖”奖金,以及个人积蓄共计2000万元捐出 。一半已赠予北京大学教育基金会,以支持北京大学敦煌学的研究,开展相关学术研究、人才培养、国际交流 。

国家文物局党组成员、副局长解冰为樊锦诗颁发捐赠证

国家文物局党组成员、副局长解冰为樊锦诗颁发捐赠证

其他活动

时间 | 活动 |

|---|---|

2019年3月3日 | 亮相《开讲啦》 。 |

2019年11月6日 | 参加《人物·故事》 。 |

2021年2月17日 | 参加中央广播电视总台大型文博探索节目《国家宝藏》第三季 。 |

2022年 | 参加《故事里的中国》第三季 。 |

2023年7月10日 | 参加在甘肃举行的樊锦诗从事敦煌文物工作60年座谈会 。 |

2023年11月4日 | “文物保护杰出贡献者”国家荣誉称号获得者、敦煌研究院名誉院长樊锦诗担任国产首艘大型邮轮启航大使,为“爱达·魔都号”命名并启动香槟掷瓶礼 。 |

2023年11月15日 | 出席在敦煌莫高窟数字展示中心举行的电影《吾爱敦煌》敦煌首映礼,与观众分享电影背后的故事 。 |

2024年6月6日 | 参加东南大学建校122周年活动,并发表《敦煌莫高窟的保护、研究、弘扬》的学术报告 。 |

婚姻经历

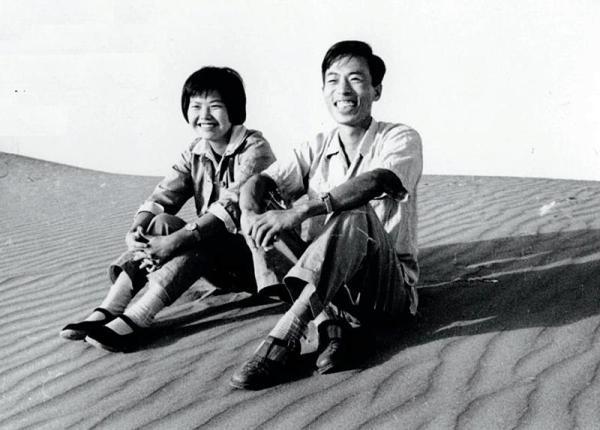

1967年1月15日,彭金章与樊锦诗结婚了,但樊锦诗对敦煌产生了越来越深的依恋,不愿前往武汉,而彭金章正着手建立武汉大学考古系,也极为繁忙,两人便隔着大半个中国,渡过了长达19年的异地生活 。

彭金章与妻子樊锦诗

彭金章与妻子樊锦诗

丈夫彭金章给了樊锦诗倾力支持。两人是北大同学,毕业后樊锦诗远赴敦煌,彭金章则来到武汉大学,参与创办了考古学专业。原定3年后樊锦诗回去,未曾想两人分隔两地达23年之久。期间彭金章承担了育儿等大部分家庭责任。1986年,彭金章调往敦煌,“按传统,女的跟男的走,但我选择跟她,又怕什么呢?”樊锦诗则说,像老彭这样的丈夫“打着灯笼也难找”。从武汉大学到敦煌研究院那年,彭金章49岁,对一个学者来说,那正是学术成果涌现的黄金期。彭金章放下了主业商周考古,从零开始了莫高窟北区考古,这成为樊锦诗一个很大的心结。2000年后,3卷本《敦煌莫高窟北区石窟》以及《敦煌莫高窟北区石窟研究》等成果出来,樊锦诗心里的石头才算落了地,“没有让他在事业上留下空白” 。

人物关系

关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|

父亲 | 樊际麟 | 毕业于清华大学的工程师 |

大姐 | 樊锦梅 | |

二姐 | 樊锦书 | |

丈夫 | 彭金章 | 毕业于北大历史系考古专业,被分配到武汉大学历史系任教 |

大儿子 | 彭予民 | 1968年11月17日在敦煌出生 |

小儿子 | 彭晓民 | 1973年10月26日在武汉出生 |

人物语录

人们都知道敦煌研究院名誉院长樊锦诗事迹感人、荣誉等身,但她反复说,她没有三头六臂,只是尽了职责,陪了莫高窟一程。“国家把这么重要的遗产交给我们,我们要对得起国家,对得起祖宗,对得起历史。能为莫高窟做事,是我的幸运。”

“我这一生就做了一件事,就是守护、研究、弘扬世界文化遗产——敦煌莫高窟,这是最大的幸福。”

“当‘头头’不是要做官,而是要发现问题、研究问题、解决问题。作为管理者,是个人写文章重要,还是敦煌研究院、敦煌莫高窟重要?当然是后者。为此,我一定程度上牺牲了个人业务。”

樊锦诗视敦煌石窟的安危如生命,扎根大漠,潜心石窟考古研究,完成了敦煌莫高窟北朝、隋、唐代前期和中期洞窟的分期断代。改革开放以来,她坚持改革创新,带领团队致力世界文化遗产保护传承,积极开展文物国际交流合作,引进先进保护理念和保护技术,构建“数字敦煌”,开创了敦煌莫高窟开放管理新模式,有效地缓解了文物保护与旅游开放的矛盾。在全国率先开展文物保护专项法规和保护规划建设,探索形成石窟科学保护的理论与方法,为世界文化遗产敦煌莫高窟文物和大遗址保护传承与利用作出突出贡献,被誉为“敦煌的女儿”。(新华网 评)

她是我国文物有效保护的科学探索者和实践者,长期扎根大漠,潜心石窟考古研究,完成了敦煌莫高窟北朝、隋、唐代前期和中期洞窟的分期断代。在全国率先开展文物保护专项法规和保护规划建设,探索形成石窟科学保护的理论与方法,为世界文化遗产敦煌莫高窟永久保存与永续利用作出重大贡献。(新华网 评)

舍半生,给茫茫大漠。从未名湖到莫高窟,守住前辈的火,开辟明天的路。半个世纪的风沙,不是谁都经得起吹打。一腔爱,一洞画,一场文化苦旅,从青春到白发。心归处,是敦煌。(感动中国2019年度人物组委会 评)

樊锦诗,中国文物有效保护的科学探索者和实践者,把敦煌文化遗产保护、研究、弘扬、管理工作当作终身事业,在敦煌莫高窟永久保存与永续利用等方面作出重大贡献。(敦煌研究院 评)

理解樊锦诗,不仅要从敦煌出发。她是当今中国文博考古,乃至历史学的代言人。樊院长个头不高,但视野非常开阔,也正是常年在敦煌研究院领导岗位上,她对敦煌学有了更广阔的认识,对石窟保护做出了巨大贡献,对敦煌事业发展做出了很多有前瞻性的设计。(北京大学教授、中国敦煌吐鲁番学会会长荣新江 评)

君子不器,真正有才能的人,会随情况变化、会透过问题,去发现本质规律,寻找解决办法。樊锦诗对文化遗产的有效管理,对敦煌研究院事业进步起到了十分重要的作用。(敦煌研究院院长苏伯民 评)

樊院长有着做研究做到底的精神,大量搜集资料、反复比对研究才会提出自己的结论。但她不以权威自居,和我们讨论、听取我们的意见,总想着培养年轻人,为年轻人的发展考虑。(敦煌研究院考古研究所馆员王娇 评)

千做万做,学做真人,樊锦诗很纯粹,纯粹就是美,她赋予他人一种精神的光照。(北京大学教授顾春芳 评)

樊锦诗星

2023年7月10日,“樊锦诗星”命名仪式在敦煌研究院举行,经国际天文学联合会(IAU)小行星命名委员会批准,中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为381323号的小行星命名为“樊锦诗星” 。

传记电影

2023年11月,根据文物保护杰出贡献者樊锦诗真实事迹改编的历史传记电影《吾爱敦煌》上映播出 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。