-

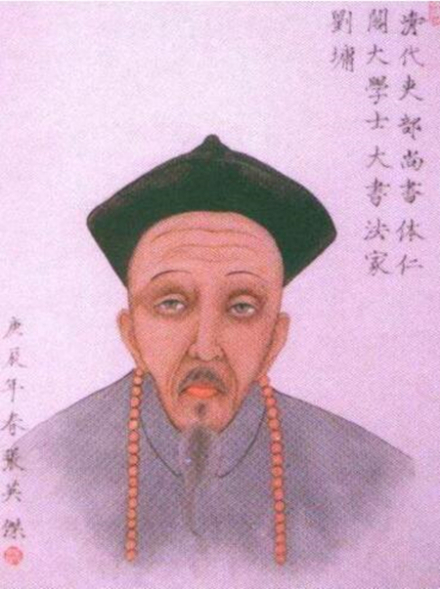

刘墉 编辑

刘墉(1719年-1804年,又作1720年-1805年 ),字崇如,号石庵,另有青原、香岩、东武、穆庵、溟华、日观峰道人等字号,人称“刘罗锅”,高密注沟逄戈庄人 清代乾隆时期政治家、书法家、文学家、史学家。军机大臣刘统勋之子。

乾隆十六年(1751年)中进士,后任广东乡试正考官。乾隆二十年(1755年),因父办事失宜,被一同革职提交刑部。次年调任江苏学政。乾隆二十八年(1763年),升任太原知府,后因下属侵吞国库银两一事,判斩监候。次年被乾隆帝赦免回京。其父病故后,回山东老家守制。乾隆四十二年(1777年),委任为江南乡试正考官,出任江苏学政。嘉庆二年(1797年),授体仁阁大学士,奉命前往山东审理案件。嘉庆五年(1800年),加太子少保衔,奉旨协办和珅及其党羽营私舞弊、贪污、擅权案。嘉庆六年(1801年),任会典馆总裁官。 嘉庆九年(1804年)病故,享年85岁。

刘墉以为官清廉著称,任江宁知府时获赞誉“少时知江宁府,颇以清介持躬,名播海内,妇人女子无不服其品谊,至以包孝肃(包拯)比之”。刘墉廉洁正直的作风与当时极端腐败的社会政治现实形成了鲜明的对比,赢得了老百姓的衷心爱戴,被后世以各种方式歌颂他的有关事迹。 刘墉精通儒学,喜爱文学,尤以书法重于时,为乾隆朝四大书法家之一。其书法用墨饱满,墨浓字肥,浑厚端庄,雄厚劲遒,时人有“浓墨宰相,淡墨探花”之美誉。 其诗的体裁和内容都很广泛,语言朴实清新,颇有可读性。 著有《石庵诗集》。

(概述图参考资料 )

全名:刘墉

别名:刘文清

字:崇如

号:石庵

谥号:文清

所处时代:清朝

民族族群:汉族

出生地:诸城县逄戈庄(今属山东省高密市)

出生日期:1720年8月19日

逝世日期:1805年1月24日

主要成就:清代帖学大家,有“浓墨宰相”之称

主要作品:《石庵诗集》

最高官职:吏部尚书、体仁阁大学士、太子少保

追赠:太子太保

早年生活

康熙五十九年(1720年)七月十六日,刘墉出生于山东诸城 (高密注沟逄戈庄) 。家族是名门望族,其曾祖父刘必显在顺治年间官至户部广西司员外郎,祖父刘棨在康熙年间官至四川布政使,父亲刘统勋则是乾隆朝的一代名臣。刘墉成长在名门相府,自小受到良好的教育。

初入仕途

刘墉坐像

刘墉坐像

乾隆二十年(1755年)十月,刘墉的父亲刘统勋因为办理军务失宜被下狱,刘墉受牵连也被惩治。后来父子得到宽释,刘墉被降为翰林院编修。

乾隆二十一年(1756年)六月,刘墉担任广西乡试正考官。十月,被提拔为安徽学政。刘墉前往安徽赴任前,乾隆还特意召见并赐诗,其中有“海岱高门第,瀛洲新翰林”之句,意思是希望刘墉能够不辱门楣、有所建树。刘墉在任期间针对当时贡生、监生管理混乱的状况,上疏“请州县约束贡监,责令察优劣”,并提出切实可行的补救办法,得到皇帝肯定。

乾隆二十四年(1759年)十月,刘墉调任江苏学政,赴任前乾隆皇帝仍有诗相赠,可见其对刘墉抱有厚望。刘墉也不辱使命,为政严肃认真,出任学政时按试扬州,因为把关严格,使得一些想以作弊蒙混过关者最后不敢入场。他还上书皇帝称:“生监中滋事妄为者,府州县官多所瞻顾,不加创艾。(行政官员)既畏刁民,又畏生监,兼畏胥役,以致遇事迟疑,皂白不分,科罪之后,应责革者,并不责革,实属阘茸怠玩,讼棍蠹吏,因得互售其奸。”这一看法深刻又切中时弊,深受乾隆皇帝赏识,称赞其“知政体”。

宦海沉浮

乾隆二十七年(1762年),刘墉被任命为山西太原知府。

乾隆三十年(1765年),升任冀宁道台。

乾隆三十一年(1766年),刘墉因失察所属阳曲县令段成功贪侵国库银两,按律革职被判极刑,但乾隆皇帝爱其才,加恩诏免,仅发配军台效力赎罪,

乾隆三十二年(1767年),被赦免,释还,在修书处担任行走。

乾隆三十四年(1769年),刘墉因父亲的缘故被重新起用,授予江宁知府。刘墉十分珍视这次机会,为政公正清廉,声名远播,百姓叹服刘墉的品行,将其比为宋朝的包拯。

乾隆三十七年(1772年),刘墉调任陕西按察使。

乾隆三十八年(1773年)十一月,刘统勋病故,刘墉辞官回家服丧。

四库全书

四库全书

乾隆四十二年(1777年)七月,充江南乡试正考官,不久后复任江苏学政。在任期间,刘墉曾劾举秦州举人徐述夔著作悖逆,建议按律惩办,年底因办事有功和督学政绩显著,迁户部右侍郎,后又调吏部右侍郎。

乾隆四十五年(1780年),刘墉升任湖南巡抚。当时湖南多处受灾,一些无灾州县盗案迭起,贪官污吏猖獗。刘墉到任后一面查明情由,据实弹劾贪官污吏,建议严办。一面稽查库存,修筑城郭建仓储谷,赈济灾民。仅一年余,库银充实,民粮丰足,刘墉得到当地百姓爱戴。

乾隆四十六年(1781年),刘墉升任为都察院左都御史。

乾隆四十七年(1782年)三月,直南书房,不久又充任三通馆总裁。同年,御史钱沣弹劾山东巡抚国泰贪纵营私,刘墉奉旨偕同和珅、钱沣赶赴山东济南府审理此案,期间,和珅有意偏袒国泰,钱沣据理力争,刘墉主持正义,终使国泰伏法,后来民间曾据此事写成通俗小说《刘公案》。 同年,迁工部尚书,任上书房总师傅。当时和珅炙手可热,刘墉也只能“委蛇其间,惟以滑稽悦容其间”,表现出其为人和为官的另一面,面对乾隆专宠于和珅,刘墉只好静默自守、虚与委蛇。

官声渐晦

刘墉官服像

刘墉官服像

乾隆四十八年(1783年),刘墉升任直隶总督、协办大学士,兼理国子监事务。

乾隆五十一年(1786年),任职玉牒馆副总裁。但在此后数年里,刘墉不断犯错,官声渐不及从前,并多次受到皇帝责备。

乾隆五十二年(1787年)初,刘墉因为漏泄与皇帝关于嵇璜、曹文埴的谈话内容而受到申饬,被罢免了协办大学士。八月,乾隆委托刘墉主持祭拜文庙,却因没有按规定行一揖之礼受到太常寺卿德保的参劾。

乾隆五十三年(1788年)夏,刘墉兼理国子监期间发生乡试考生馈送堂官的贿赂案,被御史祝德麟弹劾,刘墉受到处分。

乾隆五十四年(1789年)四月,上书房的皇子、师傅们久不到书房,刘墉做为总师傅而不予纠正,被降职为吏部侍郎。

乾隆五十八年(1793年),刘墉担任当年会试主考官,却安排失当阅卷草率,导致违制与不合格的卷子很多。

乾隆五十九年(1794年),迁内阁学士,任吏部尚书。

嘉庆二年(1797年)三月,刘墉被授予体仁阁大学士,但被太上皇(乾隆)指责向来不肯真心实意做事,干活懒散,并称是因为没有其他人选,所以提拔刘墉。 五月,刘墉奉旨偕同尚书庆桂到山东办案,察看黄河决口的情况,刘墉上书请求在决口处筑坝,下游疏导分流,朝廷采纳了意见。

善始善终

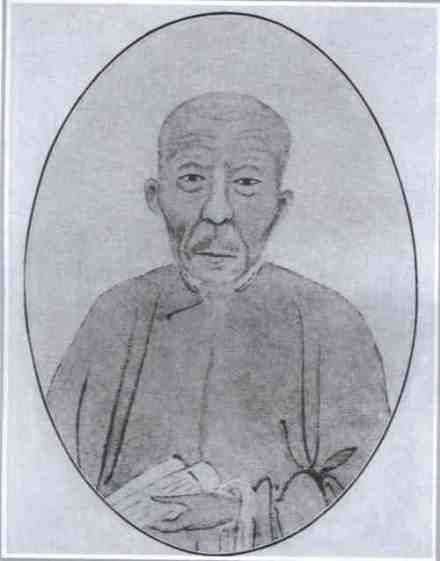

刘墉布衣像

刘墉布衣像

嘉庆四年(1799年)正月,刘墉被加封为太子少保,参与审理文华殿大学士和珅不法之案。年底,刘墉上疏陈述漕政,对漕运中的漏洞体察至深,忧国忧民之情溢于言表,嘉庆皇帝看后,深以为然。

嘉庆六年(1801年),刘墉充任会典馆正总裁。

嘉庆七年(1802年),皇帝驾幸热河,命刘墉留京主持朝政。此时刘墉已八十有余,却轻健如故,双眸炯然,寒光慑人。

嘉庆九年十二月二十四日(1805年1月24日,《清史稿》则称刘墉卒于庚辰日即25日) ,刘墉于北京驴市胡同家中逝世,享年八十五岁。 去世前两天,他还曾到南书房值班,夜间招宾客饮宴。而据《啸亭杂录》记载,刘墉死时“鼻注下垂一寸有余”,暗合佛语中善于解脱之意。死后赠太子太保,谥号文清,入祀贤良祠,谕祭葬。

政治

刘墉一生为官五十余载,宦海沉浮,几经起落,官至体仁阁大学士,总体而言清正廉洁,享有清名,继承了父亲刘统勋的衣钵,成为乾隆、嘉庆朝的重要大臣。

文字狱

刘墉在地方为官期间,主导了两件文字狱大案:《俣俣集》案与《一柱楼诗》案。其中,《俣俣集》发生于乾隆二十六年,本为阎大镛逃粮拒差案,因阎大镛为监生,上报江苏学政刘墉,经刘墉查办,变为文字狱案 。起初,刘墉将案件和相关文稿上奏乾隆皇帝,乾隆也不重视,“不过愚贱无知尚无悖逆之语”,“先置本案为轻罪”, ,等到刘墉进一步挖掘,查到《俣俣集》案并上奏,乾隆指示“如此可恶,当引吕留良之例严办矣。” ,刘墉受到嘉奖,次年升任太原知府 。《一柱楼诗》案原为蔡嘉树强买徐述夔之孙徐食田地产纠纷,后蔡嘉树思谋报复徐食田,首告徐家藏有禁书,《一柱楼诗》有“非常悖逆之词”。徐食田为自证清白,主动上交该书,各级均认为无违禁之语,蔡不服,上告江苏布政使,江苏布政使陶易也不以为然,他认为蔡嘉树告徐食田,完全是出于“挟嫌倾陷”的不良动机”。 乾隆四十三年八月,蔡嘉树唆使如皋县民童志璘向江苏学政刘墉告发,遂成文字狱案,此案牵连较广,株连甚多,成为著名的《一柱楼诗》案 。乾隆嘉奖刘墉,“徐述夔所作逆词,若非刘墉据实陈奏,几至漏网。” ,升任迁户部右侍郎,后又调吏部右侍郎,乾隆四十五年春任湖南巡抚。

书法

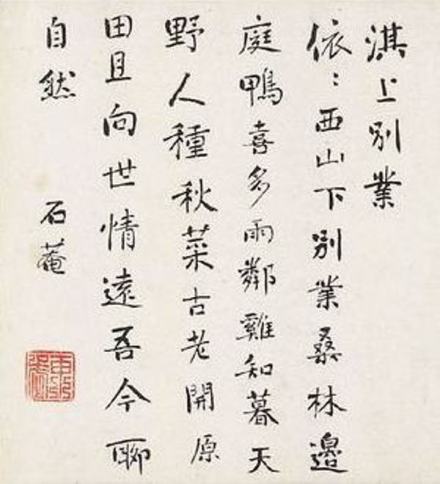

刘墉书法

刘墉书法

小楷

一、前期特征——朴实厚重

《颜含传楷书册》这幅楷书作品,是当前能见到刘墉墨迹中年份最早的一件小楷。书于乾隆二十年(1755年)。此段时间段正是刘墉官职提拔最快,在翰林院等做清闲职务,工作性质属于文墨一类,所以刘氏会有更多时间学习书法。与早年时期的作品相比,此时已脱去馆阁体那种结构重平正,用笔注重平实,书风趋于董、赵。此时的书风更趋近魏晋小楷。

此幅小楷作品的线条质感与笔法和墨法有关系,作品中的墨色浓而不滞,中锋用笔,笔实墨沉,线质厚重饱满,骨肉相称,这线条力度大,质感强,扎实流畅,重而不涩,因而给人以浑厚含蓄,厚重饱满的感觉。线条的力量感也影响线质,有科举考试的小楷用笔功力,再去追求线条力度的表现,因而作品呈现出神采奕奕的风采。结构上看单字内空间较小,貌似承受着外部空间给的压力,但是整幅作品看上去舒张有度,收放自如。章法上仍然追求小楷的通常方式,有列无行,中规中矩,力求平正的书法章法。

二、中期特征——自然舒朗

刘墉中期的小楷面貌很丰富,大概有四种,一种是写实临苏轼笔意的《太上感应篇卷》,一种是临摹钟繇一路的《荐季直表》,这两种临摹都加入了个人的笔意,学古化古的学习方式。第三种属于凝重一路的,比如《逍遥游》,第四种就是字型宽绰、空灵一路,比如《手书谢恩折》,这种类型最能代表这个阶段小楷的艺术水平。

《心经》楷书,纸本,六十三岁书。整体效果给人严谨、自然的书写心理写照,达到了人心合一的境界。在用笔上看,干净、果断的用笔方式,没有拖泥带水的效果,中锋用笔,起笔行笔收笔做的细致,结体上看,融合多家风格,形成自己的结体特征,借鉴董其昌、赵孟頫的结体,又融合钟繇的古朴书风,尤其在用墨上,发生了大的转变,就这副作品,他选择正常的用墨量,可以说是学董其昌,也许是因为这幅作品的要求更严谨,所以书写时,知道及时调整自己的用笔习惯。

三、晚期特征——古拙古雅

七十岁以后称晚期书风,这个时期的书法达到了人书俱老的境界,也是这个时期他的留世作品最丰富、最优秀,由此看出刘墉是大器晚成的书家。《乡试录序小楷》壬戌1802年冬月,纸本,小楷,自作乡试录序一则,凡四十二行,计五百二十七字。从作品来看,整体的风格取法兼有颜真卿、苏轼与钟繇,但是最贴近钟繇的拙朴,在字的取势上也很明显,在字形结构上刘墉故意强调横势,压扁原来修长的字形,使整个字的重心降下来,这样更加拙朴敦厚。从线质的质感讲,中锋用笔,墨色适宜,书写速度具有节奏感,这样的线质自动导入享受美感,苏轼曾说优秀的书法作品要具备“筋、骨、血、肉、神”,此时期的线质符合这个特征。线律是线条与线条有组织决定的,横线条的拉长,起笔处的灵动,达到了巅峰之态。从结构上看,构字的横线向右上方略微倾斜,使整个字产生一种向右上方的敧侧的动态。“吟”“畏”等字在撇捺关系的处理上,使撇捺足够伸展,产生飞扬的动态。另外横线与竖线粗细对比上,使得整篇字的结构趋于轻巧。章法上依然追求轴线图的书写方式,力求平整、工稳的效果。但是这幅作品采用《荐季直表》的章法模式,这个时期的用墨更加娴熟,没有前期细线的秀丽书风,也没有探索期忽重忽轻的迟瑟感。

行草

一、前期特征——纤细劲挺

以《刘墉在军台致刘墫》此札为例,此札记于四十八岁,由此可以看出摸索时期行楷的书法风格。此信札是刘墉在军台效力时致其五兄刘墫之手札,因在军台公务稀少,时间非常充裕,可以断定书写态度会很认真,因此书写效果非常好。此札书体为行楷,线质圆润,但工具为狼毫笔,效果却似羊毫的效果,这种效果与之前的细线条的行草相比,好像刘墉摸索出适合自己的用笔方式,但此幅作品的笔势略感沉厚之进。用笔方式由细线逐渐向粗线条转换,但此时用笔的含引、擒纵之力还不成熟。结体由方变圆,仍有赵孟頫结体的韵味,但是此时也有苏轼的风格,比如“如”与之前的行草书比,这时的书风为雍容闲静,非常精彩,字的结构与晚年成熟时期的结体特征相差无几。用墨方法,注重整篇的轻重变化,个别字夸张用墨,但是用细线条来调节,也增添了灵动感。章法上的轴线图基本平行,整篇看上去,雍容闲静,相当精彩。

二、中期特征——朴实圆润

《行书送蔡明远叙》是刘墉的书法墨迹,中锋用笔熟练果断,提按变化幅度非常大,且一多字,线条老练,圆润,利于翻转,流动感被顿挫所取代,笔画往往团的很紧,短促的笔画对应着短促的节奏,忽然荡开的笔画起到调节运行节奏及空间节奏的作用。作品中没有夸张的做法,细细品味线条与线条组织安排以及所切割出来的各种形式的空白,我们可以看出各种线条的三角空间支撑着线条,使线条充满来自内部空间的张力。这幅作品中小线条运用的就很充分,以小点画来调节作品的灵动性。比如,“既”字右边部分,“于”右半部分的小点画,“淮”字三点水的处理方式。对于这幅作品的用墨决定了作品线条的线质,浓墨的使用与淡墨的对比,浓墨的圆润淡 墨的轻巧,决定线质。对于线条的节律可以概括起来,短点急促的、迂回婉转的、悠长舒展的。整幅作品一气呵成,仿佛一位钢琴师的即兴之作,繁音杂作而又自成一个完美的整体。

三、后期特征——貌丰骨劲

刘墉《行书四条屏》内容分别为王安石绝句、李白诗二首、临古法帖、临颜真卿蔡明远帖,后面虽然是临帖,但是纯为自运。师法颜书,又杂糅苏、董二人之长,承其精粹,求变于其中,笔画厚朴庄重,加之善于使轻巧的提笔于转折处,所以他的书作虽表面腴润丰满有余,但却有玲珑奇巧之态,无半点俗滞,交代明了,亦是佳作无可争辩。

刘墉书法的特点是用墨厚重,体丰骨劲,浑厚敦实,别具面目。刘墉之书尤善小楷,后人称赞其小楷不仅有钟繇、王羲之、颜真卿和苏轼的法度,还深得魏晋小楷风致。刘墉还兼工文翰,博通百家经史,精研古文考辨,工书善文,名盛一时。

收藏

刘墉嗜好藏书,家中藏书既广且博,除经史子集四部之外,对于佛、道、类书、碑帖、字画、戏曲、小说、弹词、曲谱、平话之类无不收藏,此外收藏奇石、砚台、毛笔、古琴等也均称名一时。

《清史稿》:墉工书,有名于时。

《湖南通志》:政简刑清,吏民畏服。

《清史列传》在刘墉传中评价他的湖南巡抚政绩时说“在任年余,盘查仓库,勘修城垣,革除坐省家人陋习,抚恤武冈等州县灾民,至筹办仓谷,开采铜硝,俱察例奏请,奉旨允行”。

《诸城县志》:砥砺风节,正身率属,自为学政知府时,即谢绝馈贿,一介不取,遇事敢为,无所顾忌,所至官吏望风畏之。

清朝徐珂称赞刘墉书法:文清书法,论者譬之以黄钟大吕之音,清庙明堂之器,推为一代书家之冠。盖以其融会历代诸大家书法而自成一家。所谓金声玉振,集群圣之大成也。其自入词馆以迄登台阁,体格屡变,神妙莫测。其少年时为赵体,珠圆玉润,如美女簪花;中年以后笔力雄健,局势堂皇;迨入台阁,则绚烂归于平淡,而臻炉火纯青之境矣。世之论书法者,辄谓其肉多骨少,不知其书法之佳妙,正在精华蕴蓄,劲气内敛,殆如浑然太极,包罗万有,人莫测其高深耳。

张维屏:刘文清书,初从赵松雪入,中年后乃自成一家,貌丰骨劲,味厚深藏,不受古人宠拢,超然独出。(《松轩随笔》)

袁枚:初闻(刘墉)领丹阳,官吏齐短脰。光风吹一年,欢风极老幼。先声将人夺,苦志将人救。抗上耸强肩,覆下纡缓袖。(《送刘石庵观察之江右》)

萧一山:“以刘石庵墉、王惺园杰之纯谨,洪亮吉则讥为当场鲍老指刘,刚愎自用指王,余可知矣。嘉庆初年,刘以名相之子,继正揆席,王以先朝殊眷,恩宠有加,足与二人鼎立者,朱珪而已。”

类别 | 作品 |

|---|---|

书法作品 | 《石庵诗集》 |

“罗锅”传说

刘墉像

刘墉像

此虱勿杀

一次,刘墉受到乾隆皇帝的召见,一只虱子顺着刘墉的衣领爬上去,一直爬到他的胡须边上,乾隆帝忍住笑,什么也没说,而刘墉还不知道这件事。刘墉回到府邸,虱子被他的仆人看见,仆人请示是否要把虱子去掉,刘墉听了仆人的话,直摇头:“勿杀此虱,此虱屡缘相须,曾经御览,福分大佳,尔勿如也。”

驴市胡同

刘墉的故居在驴市胡同(今礼士胡同)西头129号,现已部分成为私人住房。其街南墙上曾有一横石,上刻“刘石庵先生故居”,石庵是刘墉的号,但这块横石现已不存。据清朝末年震钧所著《天咫偶闻》记述:“刘文清公故地在驴市胡同西头,南北皆是。”即刘家府邸位于礼士胡同西边最头处,占地面积比较大,南北院落均是。而根据清朝礼亲王昭梿所著《啸亭杂录》记述,清朝原规定内城为八旗辖区,汉官住在外城,但皇帝会特批一些受宠信的官员在内城居住,并赏赐宅院,称为“赐第”。刘统勋、刘墉父子的住宅就是典型“赐第”。

关系 | 姓名 | 备注 |

|---|---|---|

曾祖 | 刘必显 | 顺治年间,官至户部广西司员外郎。 |

祖父 | 刘棨 | 康熙年间,官至四川布政使。 |

父亲 | 刘统勋 | 乾隆年间,官至东阁大学士。 |

侄子 | 刘镮之 | 嘉庆年间,官至吏部尚书。 |

《清史稿·卷三百二·列传八十九》

年份 | 影视类型 | 剧名 | 饰演者 |

|---|---|---|---|

1996年 | 电视剧 | 《宰相刘罗锅》 | |

1998年 | 电视剧 | 《刘罗锅断案传奇》 | 任宏恩 |

2002年 | 电视剧 | 《七品钦差刘罗锅》 | 陈小春 |

2002年 | 电视剧 | 《乾隆王朝》 | 李心敏 |

2005年 | 电视剧 | 《人小鬼大刘罗锅》 | 谢昀杉 |

2021年 | 电视剧 | 《刘墉追案》 | 何冰 |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。