-

叶恭绰 编辑

叶恭绰(1881年11月24日-1968年9月16日),字裕甫(又作玉甫、玉虎、玉父、玉符 ),一字誉虎,号遐庵,晚年别署矩园,室名“宣室”。广东广州府番禺县人,祖籍浙江余姚。 中国近现代学者、书画家、社会活动家、收藏鉴赏家。

叶恭绰生于书香门第,清末中举人,曾入京师大学堂仕学馆,后留学日本。1912年任北京政府交通部路政司司长兼铁路总局局长。后任中央银行董事。1920年至1922年任交通总长,被视为旧交通系的骨干。任内促建交通大学,并被选为校长。1923年任广东军政府财政部长,翌年又任北京政府交通总长。1927年后历任关税特别委员会委员、国学馆馆长等职。1929年参与组织中国营造学社,创办《词学季刊》。同年兼任故宫博物院理事。20世纪30年代后期在香港组织发起中国文化协进会。1942年移居上海,抗日战争胜利后由沪返穗,1948年再次移居香港。中华人民共和国成立后,历任中国文字改革委员会常委,第三、四届全国全国政协常委,中央文史馆副馆长 ,北京中国画院院长等职。1968年病逝。

叶恭绰一生涉足领域颇多,且多有建树。 他精于文化学术、考古、书画,搜集古代文物至为丰富。因藏书丰富,而与李盛铎、傅增湘、罗振玉并称“民国四大家”。在民国年间,其文化影响仅次于蔡元培,故一时有“民国第二导师”之誉。 他最早发现和维修云冈石窟,保护毛公鼎与南京栖霞山石刻,重刊金代藏经,晚年捐献大量藏品。 著有《遐庵词赘稿》《遐庵汇稿》等,并辑有《广箧中词》《全清词钞》等。

全名:叶恭绰

字:裕甫(又作玉甫、玉虎、玉父、玉符)、誉虎

号:遐庵、矩园

所处时代:中国近现代

民族族群:汉族

出生地:广东广州府番禺县

出生日期:1881年11月24日

逝世日期:1968年9月16日

逝世地:北京市灯草胡同30号

安葬地:江苏省南京市中山陵“仰止亭”西侧

主要成就:书画创作,文物保护与收藏中国现代交通的先驱者

主要作品:《遐庵诗稿》《遐庵清秘录》《遐庵词》《遐庵谈艺录》

祖籍:浙江余姚

名族出身

叶恭绰于清朝光绪七年十月初三日(1881年11月24日 ) 辰时出生在北京城内米市胡同,其祖父叶衍兰当时在京官拜军机章京。叶恭绰籍贯广东广州府番禺县,其先祖叶梦得定居浙江余姚,故余姚为祖籍。到乾隆年间,叶恭绰的六世祖叶谦亨才入广东为官,遂迁籍于番禺。因此,叶氏属于“捕属”人,即由外省落籍广东者。因为这个缘故,后来叶恭绰遇到广东人、浙江人、北京人,均称“老乡”。

叶恭绰是叶衍兰的第三子叶佩琮与原配俞氏所生的第二个儿子。因为二哥叶佩玱没有后代,所以叶佩琮于光绪十七年(1891年)遵父命把虚岁十一岁的叶恭绰出继给叶佩玱。

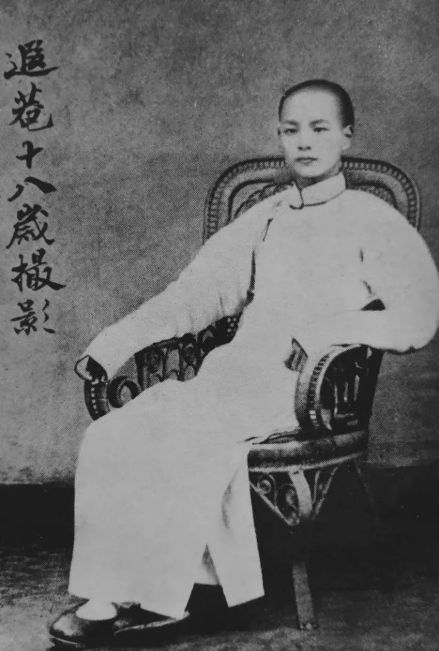

十八岁的叶恭绰

十八岁的叶恭绰

光绪二十四年(1898年),叶恭绰应童子试,作《铁路赋》,为时任广东学政张百熙所赏识,以第一名录取为府学,为廪贡生。光绪二十七年(1901年),一作光绪二十八年(1902年),肄业于京师大学堂仕学馆,赴上海广雅书局任主编评事。

涉足交通

清末时期

光绪三十一年(1905年),任湖北方言学堂教员并兼上海《时报》湖北访员。 还曾在南路高等小学任教。

光绪三十二年(1906年),叶恭绰兼两湖师范学堂之普通中学教员。同年捐官为通判。是冬,清廷创设邮传部,首任邮传部尚书张百熙将叶恭绰招录进邮传部,任总务股帮稿兼办京汉铁路事宜。

叶恭绰在工作中表现出极强的责任心、学习能力和公务素质,铁路知识及业务效率出众,被多位上司赏识,职务得到很快提升,曾创造“一岁五迁”的升职纪录。光绪三十三年(1907年),二十七岁的叶恭绰先后任铁路提调处办事、路政司帮办、主事候补、路政司主事兼政厅机要科科长,兼路政司官办课科长、铁路总局总科员。光绪三十四年(1908年),任路政司员外郎、邮传部宪政研究所股长、路政司郎中兼铁路总局总科员,翌年任邮传部承政厅副厅长、厅长。宣统二年(1910年),升任铁路总局提调,7月派往欧洲游学兼任考查材料事务。宣统三年(1911年)9月,升任承政厅厅长兼铁路总局代理局长、京汉铁路督办。期间致力于从比利时商人手中赎回京汉铁路路权。

民国北洋政府时期

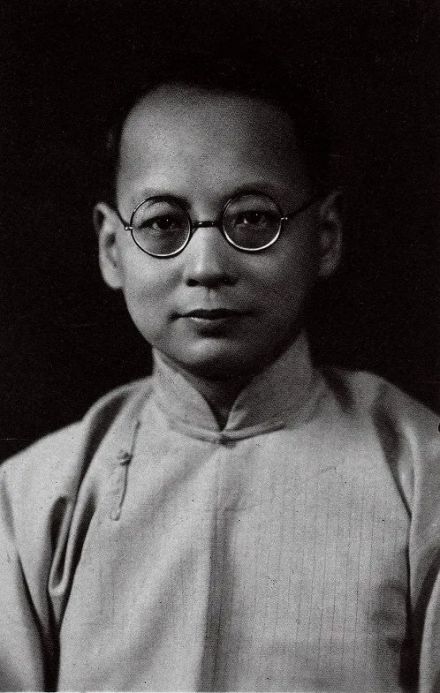

青年叶恭绰

青年叶恭绰

民国元年(1912年)中华民国建立后,5月任北京政府交通部路政司司长兼铁路总局局长。同年任中华全国铁路协会副会长,曾撰写《中国铁路之过去与未来》。民国二年(1913年),仍任交通部路政局长,7月兼代次长。9月,被授予二等文虎章 。民国三年(1914年)6月,任交通部次长兼邮政总局局长,次年(1915年)6月,因涉嫌与津浦铁路舞弊案有关,被停职候传四个月。同年12月,袁世凯宣布改次年为洪宪元年,复辟帝制,叶恭绰任大典筹备处会办。民国五年(1916年),袁世凯复辟帝制失败,叶恭绰去职。

民国六年(1917年)7月,张勋复辟,皖系的段祺瑞组织讨逆军讨张,任叶恭绰为讨逆军总司令部交通处处长,负责筹集军饷。复辟乱平,叶恭绰被任命为北京政府交通部次长兼邮政总局局长。

民国七年(1918年)10月,认为西原借款不应牵涉交通事业,遂辞去交通次长职。是年冬赴欧美、日本考察,翌年(1919年)冬回国。

民国九年(1920年)初,任劝办实业专使,8月任靳云鹏内阁交通总长。

叶恭绰为北洋政府时期深谙铁路交通事业的人才、旧“交通系”的重要成员之一。 在交通总长任内,废除中国海军部与日本缔结的无线电信条约,另与美国非德拉公司缔结新约。

民国十年(1921年)3月,交通部将原北京邮电学校、交通传习所、上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并,组建交通大学。叶恭绰以交通总长兼校长,至5月辞校长兼职。同年12月,叶恭绰任梁士诒内阁交通总长。梁内阁受奉系的张作霖支持,因赦免被通缉的皖系军阀政客,极力抑制直系首领吴佩孚,并接受日本政府要求把胶济铁路改为中日合办,遭到直系的吴佩孚极力反对,引发第一次直奉战争。最后,奉系失败,叶恭绰于民国十一年(1922年)4月去职,被迫流亡日本。 居神户期间,阅读了不少的日文书籍。

南下北上

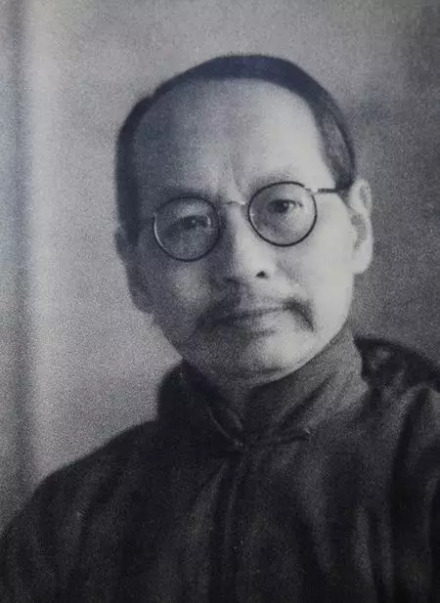

中年叶恭绰

中年叶恭绰

民国十三年(1924年)4月,叶恭绰兼广州政府盐务督办。8月,任中央银行董事。9月,去财政部部长职。10月,去盐务督办兼职。曾奉孙中山指示,北上从事“孙、段、张三角反直同盟”活动 。11月,任北京段祺瑞临时执政府交通总长。

民国十四年(1925年)9月,兼关税会议特别委员会委员。11月,去交通总长职,闲居于天津。

民国十六年(1927年)6月,张作霖为对抗北伐而组织的安国军政府成立,叶恭绰任财政讨论会副会长,后任全国第一次美术展览会评审员。

专心文艺

民国十七年(1928年),安国军在与北伐军作战中连连失利,张作霖在皇姑屯事件中被日军炸毙后,安国军政府解体。

民国十八年(1929年),叶恭绰与朱启钤组织中国营造学社,与朱祖谋、夏剑丞、冒广生等组织词社,又与龙榆生创《词学季刊》。同年,兼故宫博物院常务理事、中英庚款董事会董事。

民国二十年(1931年)12月,孙科任南京国民政府行政院长,任命叶恭绰为铁道部部长,翌年(1932年)1月去职。

叶恭绰

叶恭绰

民国二十八年(1939年),在香港发起组织中国文化协进会,并主办广东文物展览会。民国二十九年(1940年),发起编印《广东文献丛编》。民国三十年(1941年),辑刊《广东丛书》。12月下旬,香港沦陷,他移居九龙。

民国三十一年(1942年)10月,在日方监视下迁居上海,以诗画自娱,闭门谢客,拒受伪职。民国三十三年(1944年),编辑刊印梁鼎芬的《节庵遗诗续编》。

民国三十四年(1945年),抗日战争胜利,叶恭绰由上海到达广州。民国三十七年(1948年),移居香港。

晚年时期

1949年10月1日新中国成立后,叶恭绰于1950年由香港经广州到达北京。

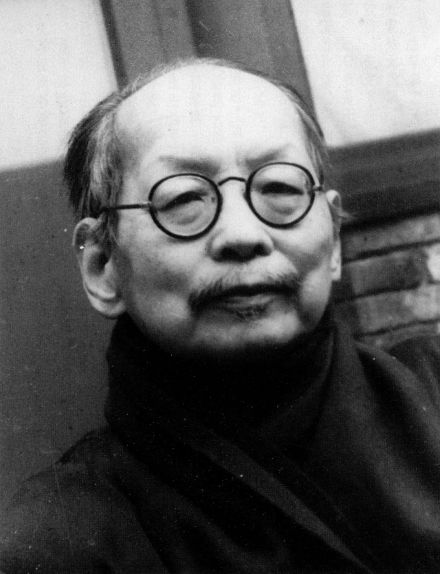

晚年叶恭绰

晚年叶恭绰

1951年,任中央人民政府政务院文化教育委员会委员。 同年7月,被聘任为中央文史研究馆副馆长(后代理中央文史研究馆馆长)。

1953年10月,被选为中华全国文学艺术界联合会第二届全国委员会委员。1954年,任中国文字改革委员会委员、常务委员,参与制定《常用字分类简化表》等;兼任中央文史馆副馆长等职。曾任第二届全国政协常务委员,第三、四届全国政协委员。1956年,任中央普通话普及工作委员会委员,参与制定《汉语拼音方案》。 他还是中国佛教协会发起人之一,曾被选为中国佛教协会第一、二、三届理事。

1957年5月14日,任北京中国画院首任院长 。同年,加入中国农工民主党 。

1958年,被错划为右派分子,停止全国政协常委职务和解聘代理中央文史研究馆馆长职务。 1959年,摘掉“右派分子”帽子。“文化大革命”中又遭受迫害。

高龄谢世

1968年8月6日,叶恭绰在北京灯草胡同30号的家中病逝,终年87岁。

1979年,改正了1958年将他划为右派的错误。1980年3月,全国政协为他举行追悼会,平反昭雪。遵其遗嘱,骨灰葬于南京中山陵东侧仰止亭旁。

交通

叶恭绰参与中国新兴的交通建设事业长达数十年,并取得了不少成绩。

收回路权

时任铁路协会会长的叶恭绰

时任铁路协会会长的叶恭绰

铁路管理

近代中国铁路兴办之初管理相当混乱,叶恭绰在清末邮传部任职期间就清醒认识到这一问题。到民国初年,叶恭绰主政交通部,他针对铁路管理问题,进行诸多改革措施:

①改革原有机构并增设新机构。清末铁路事务在邮传部内名义上归路政司主管,但邮传部又特设了铁路总局负责各路借款事宜。结果路政司可以直接管辖的只有自主修建的京张等铁路,而其他铁路由于外债借款体制却统归铁路总局管辖,由此造成两个机构之间权限的模糊和冲突。民国成立后邮传部改为交通部,为了改变原有状况,叶恭绰撤销了铁路总局,明令有关铁路事务统归路政司管理。叶恭绰推动的“交通行政权统一”,实质上是希望通过建立国家权威以克服当时外资觊觎、军阀割据和政治混乱对铁路及交通系统造成的消极影响。

②统一铁路会计制度和业务用语。晚清铁路由于借款多来源的原因,各路规章制度甚至业务用语、标识都不同,影响了铁路运营和行政管理的有效性。以会计制度而言,各路任用的总会计师来自不同债权国,所用的簿记科目、文字及登记方式均不一致。为增强铁路管理的规范性,叶恭绰任路政司司长期间,成立统一铁路会计委员会并自任会长,通过努力,吸收国际先进理念的“中国国有铁路统一会计分类科目和核算方法”终在民国三年(1914年)颁布。他还于民国元年(1912年)召集专业人士成立审订铁路用词会,亲自拟定铁路词典编写大纲,用时约两年,大小讨论上百次,终于实现了全国铁路用词统一,并于民国三年(1914年)颁布了中英法德四语合一的《铁路词典》。

③推进货运负责赔偿。中国铁路创办之初由于资金和车辆缺乏、货场未及修建以及人员未加培训等原因,绝大多数铁路并没有实行货物的责任运输制度,不承担货损货差赔偿责任的状况既损害货主利益也影响铁路的信誉和业务开展。叶恭绰力主铁路实行货运负责赔偿制,他在民国二年(1913年)就以路政司司长名义要求京汉、京奉、京张、津浦四铁路加紧试行货运负责制,并在其后一直不懈推进。民国九年(1920年)8月,叶恭绰在交通总长任上再次训令各铁路局迅速筹拟铁路货运负责赔偿办法,要求在翌年1月1日起实行。11月以部令颁布《国有铁路货车运输负责通则》,具体内容包括相关货物运价照普通加收若干,货物承运即由铁路负责并健全交货手续,承诺运到期限疏通积滞货物,除天灾事变及货主自身原因造成的损失外铁路负责赔偿货主损失等,初步建立起责任运输制度。

④废厘改税。清政府从镇压太平天国时起允许地方对水陆货运征收税厘,铁路兴起后各省纷纷在铁路沿线设卡抽取厘金。铁路厘金增加了运输办理环节,加重了货物运输成本,而且地方侵吞厘金,造成北洋时期铁路厘金十之八九都被地方军阀把持。叶恭绰一直主张废除厘捐,并于民国元年(1912年)3月与财政部议定每年由交通部统一上缴国库十万两银元以资抵补,将崇文门税局所设之丰台、南口等税卡首先撤销。此举为后来国民政府最终取消厘金制度打下重要基础。

⑤减免教育用品和救灾粮食的铁路运费。为解决铁路分线设局分段运输所产生的阻碍,叶恭绰发部令要京奉、京汉、京张、津浦、沪宁等五路于民国三年(1914年)4月1日起实行旅客联运,以后更多铁路先后加入;交通部制定的《铁道货物联运规则》也自民国十年(1921年)2月起实行,各路实现货物联运。由于速度快、运力大,铁路自兴起以后成为运送救灾赈济品的首选交通工具,但赈济品运费的折扣一直没有统一制度,造成一些消极影响并影响到铁路正常营业,叶恭绰民国九年(1920年)主持公布《国有铁路运送赈济平条粮食减价条例》,开始统一相关规定。民国十一年(1922年),交通部公布了叶恭绰力推的铁路建筑及车辆各项统一规范标准。

⑥提出整理路政、抵御经济侵略的主张。一战结束后,列强谋求组织共同财团以便在华共同投资,特别是策划成立多国公司共同管理“统一”的中国铁路,并将其列为华盛顿会议远东问题的主要议题,以达到控制中国最重要的经济命脉的目的。在危急之下,叶恭绰在《太平洋会议铁路问题意见书》中提出了赞成国际投资、反对共同管理、实现自行统一的主张。坚持铁路国际投资必须以中国不失管理主权为前提,具体为“路线由我自择,运费由我自定,材料由我自购,管理权由我施行,用人由我支配,款项由我存储,文字由我订定”等。而反对国际共同管理的办法是中国自行实现铁路统一,包括统一铁路会计、统一铁路技术、统一铁路法规、建立联运与统计制度等中国政府已经实施或正在推进的措施;还要在规划路线、计划工程、购买材料、监理施工、机务行车管理、制订运价、稽核款项、处理会计、审订法规、任免考核培训职员、军事运输以及安全警卫各方面继续自主制定和完善规则;还提出在确定特别会计制度、严定铁路预决算、整理铁路旧债、公开借款条件、杜绝滥借路款、预防势力范围之潜植及蔓延、确定任用人员之规制和规范铁路运价等八个方面整理路政的要求。叶恭绰的这些主张成为当时中方拒绝和挫败西方国家企图的主要依据,也体现出他系统化的中国铁路行业管理思想。

⑦实施特别会计制度。近代中国铁路发展步履艰难,除了受制于列强势力,政府和地方军阀还不断挪用路款,加上战争原因正常营业常常难以维持,不少铁路实际上已濒临破产。叶恭绰在民国十一年至十二年(1922年—1923年)连续发表“交通救国论”“五十年来中国之交通”和“交通部特别会计之存废问题”等文章集中阐明自己的铁路管理主张,向民众说明铁路的实际情形,希望以此挽救铁路行业。他力主设立特别会计制度以保证铁路经营资金的独立正常周转,反对政府和军方随意挪用营运收入,避免铁路的财务基础被掏空。叶恭绰在强调铁路营业性质的同时,也十分重视铁路的公益性,认为铁路的营业性与公益性之间的关系是相辅相成的,主张国家财政专设款源建设铁路。他要求优先使用国产筑路材料,还筹组国内的铁路车械制造公司。民国二十一年(1932年),他在铁道部长任上颁发部令,要求各铁路局注意开源节流。

尽管由于当时的国情路情,叶恭绰推行的若干管理和改革措施效果不甚理想,甚至半途夭折。但他为铁路建立近现代管理制度的努力着实难能可贵,他的大多数思路和办法符合行业运行的内在要求,其中有些至今仍在实践中沿用。

教育

民国七年(1918年)至民国八年(1919年),叶恭绰先后游历了日本和欧美各国,考察了这些国家的文化教育及政治经济状况,认为“瞻彼外国大学之功用,诚有足令人兴奋者”。他认识到学校的任务一方面是培养人才,一方面要“精研学术”,“尽力致用”。只有把这两方面紧密结合起来,才是“工业学府之天职”。他反对学非所用,主张学以致用。他认为“中国理论中之教育与职业不合,以后欲图发展,非职业与教育充分相联不生效力”,“中国教育往往与实用不符,前此学生于进取之途不无稍误。今此种观念虽已销灭,但教授之法仍有不合于世界潮流及实际应用者”。

叶恭绰是一位交通救国论者,但他对教育却十分重视。叶恭绰认为“吾国欲生存发达,必有赖于下列诸条件,即统一完成,行政完整,军备紧缩,教育普及,实业发达是也”,并进而指出“国家实力之展拓,以交通之发达为基,而一切事业之设施,尤以人才之适用为先着,是交通与教育二者,倚伏相同,关系至密”。“近年以来,我国交通事业迄无发展,深求其故,实由专门人才缺乏,不敷应用。而专门人才之所以缺乏,则实由现有各学校学制之不能统一。学制不能统一,即教授不能适应,而所造就之人才,仍不能适如实际上之需要”。他认为“似此情形,自非妥筹良策,改弦更张,不足以资整理而图进步”。

因此,民国九年(1920年)8月,叶恭绰首次出任北洋政府交通总长后,即以“交通要政,亟需专材”为由,着手改组部属学校。交通部当时有部属学校四所:上海工业专门学校、唐山工业专门学校、北京铁路管理学校和北京邮电学校。叶恭绰提出“以南洋为中坚”合并成一所学校,首次定名为交通大学。唐山工业学校改为交通大学唐山学校,北京铁路管理学校和北京邮电学校改为交通大学北京学校,上海工业专门学校改为交通大学上海学校(简称交大沪校)。

筹备改组初步规划后,叶恭绰委派交通部次长徐世章“筹办交通大学事宜”,沈琪、陆梦熊、凌鸿勋、关赓麟等十四人帮同筹办,并于民国十年(1921年)初组成交通大学筹备处开始办公。2月,叶恭绰将呈报批准的交大筹备处所拟《交通大学大纲》予以公布,共14章38节。该大纲对定名、校址、经费、学制、学程、董事会、校长、主任和教职员之任用、校长和主任之责权、评议会、行政会议、教务会议、事务处等分章逐节作了规定。《交通大学大纲》第6章还规定董事会董事的资格,交大筹备处据此推举叶恭绰与严修、唐文治、陆梦熊、关赓麟、凌鸿勋等十七人为董事,组成交通大学董事会。董事会负责规定教育方针、核定学科与规章、筹划经费、监督财政、推举校长等,这既是学校领导体制上第一次实行董事会制,校长由董事会选举产生,又是叶恭绰的“久远之图,宜免受政潮之影响”。3月9日,在北京召开的第一次董事会议上,选举叶恭绰为校长。

叶恭绰掌校之初,主张针对交通事业的需要,设置学科,培养人才。他为此精心筹备,曾与美国哈佛大学及麻省理工学院暨法国巴黎大学均有接洽,拟双方合作,改进中国之工程教育,并由双方各出巨款,以为实行之准备。后来,这些打算及措施,均因政潮的影响及大学的重新改组而未能实行。

叶恭绰在办学实践中深深认识到:“我国实业之不发达,由于处境使然者半,由于自身缺乏能力者亦半。而实业学校之不能尽学术上之贡献,为充分之援助,亦不无多少之关系。”“欧美各国实业之振兴,多由国立及私立之研究局、试验所及各学会之协助,故能新理层出,利用日宏,其重视研究之精神,几引为工业学府之天职。环顾我国,瞠乎其后,则比较完善之大学,讵能放弃责任,自封故步。”所以在大学组成之初,他就有创设研究院的打算,把研究学术,服务于社会,看成是学校的重要任务之一。叶恭绰的这种培养人才与研究学术相结合的办学思想,正是当时国外教育发展新趋向在国内教育界的反映,也是中国高等教育急需提高质量的内在要求。

叶恭绰长校期间,倡导交通救国,为交大的改组并校和排除各种困难,作出了很大的努力,并对学校办学思想的转变起到了举足轻重的作用。在他教研结合的办学思想指导下,学校对学科和课程设置作了调整和充实,仿照国外教育对学校学科及其内容进行了仔细厘定。设有经济部、理工部、专门部及特别班,另设预科,为大学各科之预备。为了培养专门人才,在每一学科中,分设门类是这一时期学科设置的特点。他还加强理化基础,提高课程程度。增加设计类课程,加大设计能力的培养训练。课程设置愈趋完善,使学生负担异常沉重,学生四年要专习四十余门课程。同时因为科目过于繁杂,课程间的衔接与配合难以合理,影响了教学计划的科学性与合理性。随着叶恭绰教研结合办学思想的初步确定,教学制度也开始相应发生了变化,教学环节与教学管理日趋完善,“求实学、务实业”的传统进一步得到发展,形成了严格的教学管理及朴实的学风。在教学上以工程教育见长,保留、继承和发展了本校的特色。这些为上海交通大学在20世纪30年代发展成为近代理工科大学初步奠定了基础。这段时期科学研究活动开始兴起,师生共同开展学术研究,有的进行实验测试,借以辅助实业;有的编写各类专著;有的撰文推广科学技术;学术交流及学术演讲活动也蓬勃开展,为中国高等学校进行科研工作开创了一个先例。

文物

收藏、鉴赏古物

叶恭绰一生收藏、鉴赏的古物包罗万象。 他继承了叶衍兰收藏的六分之一左右,包括明赵左《雪窦山图卷》、清张见阳《仿米山水小卷》与罗聘《鬼趣图》。 他成年后也花了大量财力,收藏稀世珍宝,如西周毛公鼎、晋王羲之《曹娥碑》等;收藏了大量乡镇专志、清人词集、清人传记、名僧翰墨、文物图录,如清人词集有5000余种,《全清词钞》有3196家。 其藏品类型主要分为五类:

1.书画名迹。叶恭绰的藏品,早期巨迹包括晋王献之《鸭头丸帖》、唐高闲《半卷千文》,宋元名作如宋徽宗《祥龙石图》卷,梁楷《布袋和尚》轴,文彦博《三札卷》,黄庭坚《伏波神祠诗》卷,王诜《蝶恋花词》卷,陈容《夜饮书楼诗》卷,赵孟坚《春兰图卷》,赵孟頫《胆巴碑》卷,鲜于枢《手写老子》卷、《雪庵和尚书草庵歌》长卷,周伯琦《篆书宫学国史二箴》卷等,无不精妙。 2.

闺秀翰墨。幼年时,叶衍兰收藏中的闺秀笔墨曾经令叶恭绰目眩神迷,其成年后也开始收集本地闺秀的灵墨妙绘,所藏品目自谓“以明末清初为最夥”,见于著录者有宋代朱淑真《璇玑图》卷、元代管道昇《墨竹卷》和《十八尊者图》绣片、明代薛素素《竹兰卷》、邢慈静的白描《大士卷》、马湘兰的《画兰卷》及《兰石》、明清之交黄媛介的《山水》小册、李因的水墨《花鸟卷》、清代王韵香的《空山听雨图》册(叶衍兰旧藏)和《兰花卷》、清代新止夫人绣纱《花卉卷》。书法有明代歌女张二乔摘选《明末南园诸子送黎美周北上诗》卷创作的诗文书法,明清间蔡玉卿手书《孝经》。 3.

乡邦文献。因袁世凯复辟失败,叶恭绰为了洗刷自己先前的袁党形象,开始收集乡邦文献(吴中、广东)。在《矩园余墨》中,叶恭绰写道:“每诵明清间载记所述仁人义士艰难筹策及慷慨捐生,而卒于大局无补诸况,令人陨涕。”这可以说是他的自况之语。启功曾评价叶恭绰,并作《楝亭夜话图》跋语,特意提到了书画鉴赏中,“若只是以神妙能三品从赏玩的角度,其实未足,更重要的是可以见乡贤的行谊,才是上上之品”,这也是对其收藏的赞誉。 4.

金石。除最有名的毛公鼎外,叶氏旧藏的青铜器有三四十件,其中有8件曾著录于商承祚的《十二家吉金图录》之中。在他收藏了端方旧藏的王莽量器之后,就开始广泛搜求王莽时期制作的器具,其所藏宣德炉亦有近百具。 5.

佛教艺术。郑逸梅在《艺林散叶》里曾记一笔:“叶恭绰喜藏佛教图书文物,实则彼并不信佛。”但叶恭绰曾自称“奉佛四十载”,并加入佛教协会、在上海修筑“法宝馆”储藏佛教文物。不过他对佛教艺术品的观点是:“余好藏方外书画,非止以信仰故。盖识田所蕴,与众不同;且手眼攸殊、炉锤别具,斩关夺隘、翻海移山,皆视作寻常,故不为时习所囿。”

因藏书丰富,叶恭绰与李盛铎、傅增湘、罗振玉并称“民国四大家”。 他曾将大批珍贵古籍和文物捐献给图书馆、博物馆。民国三十二年(1943年)将地理类藏书等906种3245册捐赠上海合众图书馆;珍藏的文物或捐赠,或出售,尽归北京、上海、广州、苏州、成都等有关文化机构收藏。如《鸭头丸帖》归上海博物馆,《楝亭夜话图》归吉林省博物馆。 新中国成立后,他及家人曾于1960年、1962年和1971年先后三次将所藏书画、织绣、铭刻类文物20件捐献故宫博物院。

文物收藏思想

叶恭绰性喜收藏古籍和文物。他的鉴藏爱好得自家传,收藏、审美趣味深受祖父叶衍兰的影响。

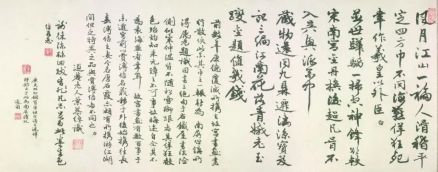

叶恭绰跋杨维桢《张南轩城南杂咏》

叶恭绰跋杨维桢《张南轩城南杂咏》

同时,叶恭绰“整理乡邦文献”的行为,也是对孙中山提倡乡邦文化的一个呼应,收藏“遗民忠烈”的艺术作品,同样与家国命运紧密相连,这也为叶恭绰的收藏增添了一层政治色彩。

文物保护与文化研究

叶恭绰在修筑铁路期间,均会遇到古物遗存,为保护古代文明,他投入了较多的精力。在京绥铁路勘测阶段,山西大同附近发现有珍贵摩崖石刻,亦有明代寺院建筑。叶恭绰即与中国古物保存会商量,派人调查并筹集保护经费与修补的方法,又与蔡元培联名致函阎锡山,请其切实保护,还给古物保存会委员张继发电报,请他就近维护。在叶恭绰的关心下,大同县政府下了禁止令,虽无法终止盗挖盗卖之风,但对古物保护仍起到一定作用。

叶恭绰引导了国内学者对敦煌出土的经卷进行研究,开研究敦煌壁画的先河,倡立敦煌经籍辑存会,成为中国敦煌学的开拓者之一;发起影印《宋碛砂版大藏经》《宋藏遗珍》《吴都法乘》;主持编印《广东丛书》第一、二、三集,录副《广东文征》;发起抢救与重装苏州甪直镇保圣寺唐代雕像,辟为陈列馆;主持重修南京摄山隋代舍利石塔;创立北京大学国学研究馆;发起中国建筑展览会、上海文献展览会;主办广东文物展览会;筹备伦敦展览向世界传播中国文化,支持中国营造学社和故宫博物院。他从保护传统文化入手,保护和拓展中国文化精神,与蔡元培建构中国文化之所为,提倡“艺术救国”,可称是文化运动的补充。

文艺

书法

叶恭绰的书法精湛绝伦,“气魄沉雄,风姿挺劲,一扫三百年来的呆滞衰弱风气”。与之交往甚深的后辈启功评其书云:“天骨开张,盈寸之字,有寻丈之势,谓非出于异禀,不可得也。”他早年在家庭的熏陶和自己的努力下,奠下了良好的书法基本功,最初以颜真卿、柳公权为宗,先后临习了《多宝塔碑》《颜勤礼碑》《玄秘塔碑》《神策军碑》诸碑,进行了正统的唐楷训练,后对家藏《胆巴碑》真迹临摹甚勤,笔法取赵孟頫,却淘汰了赵书的柔媚甜俗,一变而成挺拔刚劲。其书结体取自褚遂良《大字阴符经》,在谨严中求变化,并掺入些许险笔。此外,他还受康有为碑学思想启发,精研《广艺舟双楫》,一度笃好碑学,从先秦两汉刻石到六朝墓志均有涉猎,在学习中提出了“书法应当以篆、隶为根本……学书应以出土木简,汉、魏、南北朝石刻和晋、唐人写经为基础”的理论。这一时期,“他主张写碑,而不赞成临帖”,还重视从最新的考古发现和时人书法创作风格中汲取精华,尤为难能者是他对近代名家书风均有客观的认识和独道的见解。居闲时,叶恭绰与张善子、张大千、吴湖帆、陈巨来、郑孝胥、傅增湘、张伯驹等来往密切,经常通过各类雅集活动,切磋技艺,交流心得,于活动中见到了众藏家私人收藏的历代书画名迹,进而提升了其自身的审美情趣。

随着视野开阔,叶恭绰中年以后逐渐认识到帖学书法必成复兴之势,故将注意力再次转向帖学,作书多以行草面目示人。他钟情于宋黄庭坚草法,并以此确立了自己的方向,由于常年文化之积淀和学养之侵袭,使其草书发生了质的飞跃。总体而言,叶恭绰的草书在继承“二王”传统之上,将褚遂良、赵孟頫与北朝碑刻相结合,以黄庭坚体势加以舒展,最终形成了一种体势雄肆、碑帖兼容的行草书风,此风既有碑之稳健,又有帖之灵动,于厚实凝重中充满了放纵的自信,书作中时现碑派之险笔,并辅之以清新隽永的书卷之气,使其书格远超于常人之上,一派古典新生之风采。对于其书法,画家黄苗子曾回忆道,叶恭绰在“六七十岁以后,更是得心应手,达到了炉火纯青的境界。特别是二尺以上的大字,写得神采飞扬,气势饱满;一直到八十多岁,写小字还是手不发抖,通篇精力充沛,结构浑成。”

民国时期,叶恭绰因其在书法上的卓著贡献而成为帖学复兴的重要人物,他出身政界,富收藏,善交友,勤著述,诸多身份和优势把他的书法推向了一个新高度。和同时期帖学名家相比,叶恭绰书法在格调上较沈尹默更高雅,在笔法上比溥心畬更为随意,在气势上精悍过于白蕉,所以其书风可雄瞻二十世纪帖学书坛。因此,当郑孝胥投向伪满后,遂有论书者遂将叶恭绰推为国内书法第一。

叶恭绰书画作品

(叶恭绰书画作品图册主要来源 )

绘画

叶恭绰的画多绘竹梅松兰,尤善画竹。作品秀劲隽永,直抒胸脆,往往画就辑题诗词,诗、书、画交相辉映,可称三绝。

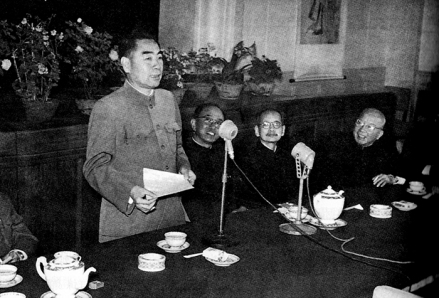

1954年5月14日,叶恭绰(右二)在北京中国画院成立大会上

1954年5月14日,叶恭绰(右二)在北京中国画院成立大会上

文学

叶恭绰是卓有影响的人物。他兼擅文学、书画、收藏,精于赏鉴,词学业绩尤胜。他的词学渊源于曾祖叶英华和祖父叶衍兰的家学以及谭献、文廷式、朱祖谋等清末民国时期的重要词人,在词学思想上经历了与常州词派先离后合的过程。中年以后,叶恭绰致力于清词汇辑、编选和评述,除编纂《广箧中词》之外,也曾协助朱祖谋编纂《全清词钞》,并在朱祖谋去世后主编并最终完成《全清词钞》的编选。

叶恭绰在梳理清代词史的同时,也将自己对清代词史的认知以评点、专文以及讲演等方式表现出来,并以清词为词体变革之基础,大力提倡以“诗乐合一”为基本特征的“歌”来传承词体,主张融合中西新乐,创制在句式上自由灵活、在内容上迎合时代的新体乐歌,以承续韵文文体变革之规律,适应时代之风会。叶恭绰的词学兼有新旧两种特色,在词学史上具有重要意义。

宗教

叶恭绰对于佛教的发展亦起到了推动作用。民国初年,欧阳竟无主持金陆刻经处,校勘刻印佛经。民国七年(1918年),他开始筹设“支那内学院”,苦于经费问题。到了民国十年(1921年),叶恭绰联络熊希龄、梁启超、蔡元培等发起组织院董会,并由叶恭绰等联名呈请北京政府,请予以拨款补助。叶恭绰并与熊希龄、梁启超等以彼等在北京政界之影响力,经北京的财政部与教育部会商,咨文江苏省政府,由江苏财政厅拨出基金十万元,补助内学院成立,并每月由国税项下拨款一千元,作为经常费。由于有了这项经费来源,支那内学院始于民国十一年(1922年)正式成立,开学授课。后来还开办法相大学特科,使内学院成为佛学研究重镇。叶恭绰等对于该院的支持维护之功,实不可没。

民国七年(1918年)春,叶恭绰与在京的蒯若木、蒋维乔、江味农、徐蔚如等发起讲经会,推徐蔚如南下宁波观宗寺,迎谛闲法师入京讲经。谛闲在京讲《圆觉经》结束后准备离开,叶恭绰则想请谛闲留在北京办一佛学院,培育弘法人才。谛闲以观宗寺工程未了而辞谢,叶恭绰与蒯若木等纷纷捐资,谛闲用此款,把观宗寺附设的佛学研究社改组为“观宗学社”,自任主讲,扩大招生名额,培育人才。后来的倓虚、常惺、仁山、宝静、戒尘、妙真等法师,都毕业于观宗学社。

民国二十年(1931年)夏,因青岛没有佛教寺院,故经人请求,叶恭绰约集各方人士,在交通大楼开筹备会,倡议修佛寺,他并当场首捐一万元,在场人士也附和认捐。后来,叶恭绰在外埠又捐了一笔钱,并请青岛市长胡若愚拨了一块公地,修佛寺的事就成了定居。叶恭绰推荐早倓虚法师到青岛负责佛寺的兴建,这就是青岛湛山寺的来源。

叶恭绰一向重视佛教经典文物的保存,早在民国十二年(1923年),他在北京即发起影印日本的《卍字续藏》。20世纪30年代,叶恭绰在上海发起了《碛砂藏》的影印,最后于民国二十四年(1935年)影印出宋版藏经五百部,在版本文献史上有极大的贡献。叶恭绰在上海时,还在上海赫德路佛教净业社的社址“觉园”内,成立“法宝图书馆”,专供佛教学者研究佛学。

抗战胜利后,叶恭绰由上海回到广州居住,后迁居香港。当时,倓虚法师和许多青年学僧都到了香港躲避动乱时局。因人地生疏,食宿无著,有的学僧加入基督教在道风山设立的“宗教研究院”。为此,倓虚找到叶恭绰商酌,成立了“华南佛学院”,以收容这些学僧。叶恭绰成为学院董事之一。到1953年6月,他参加了“中国佛教协会”的成立大会,当选为理事。

龙榆生曾致信叶恭绰说:“值邦国多难之秋,我公毅然出膺艰巨热忱毅力,薄海同钦。”

1980年3月,中国人民政治协商会议全国委员会为叶恭绰举行追悼会,悼词对叶恭绰的总评价是“有民族气节的爱国者”。

茅以升:“叶先生在教育、美术、文学、建筑各方面,都有超人的造诣和独特的创造。同时,伟大的人格更感化了不少的青年。”

张中行:“他的最大的特点是有才;才的附带物是不甘寂寞;稀有的经历深深地印在言谈举止中,具体说是,文气古气之中还带有时多时少的官气。”

启功曾对叶恭绰的家人表示:“先生是我的老师。”

荣朝和:“叶恭绰先生从晚清、北洋、广州革命政府到民国再到新中国成立,是活跃于政商文教多个领域的知名人物。他的前半生多被称作从政阶段,实际上多数时间是从事他所热爱的铁路事业,同时在财政金融和文教领域成绩卓著。其后半生有弃政从文之谓,尤其书画创作方面独树一格,同时在编辑古籍、抢救文物、爱国奉献等方面也受到海内外人士高度尊崇。”

保护毛公鼎

抗日战争爆发后,上海沦陷,叶恭绰准备避难香港。临行前,秘密将珍藏的7箱文物寄存在公共租界英商美艺公司仓库,其中一箱就是毛公鼎。民国二十九年(1940年),他的姨太太潘氏为侵吞财产,大兴讼事,并向日本宪兵队透露了毛公鼎藏在上海的消息。叶恭绰闻讯,急电侄子叶公超去上海主持讼事,并谆谆嘱托:“毛公鼎不得变卖,不得典押,决不能流出国土。”毛公鼎终于没被日军掠去。后来此鼎为发国难财的商人所得,抗战胜利后交“上海敌伪物资管理委员会”处理。上海市政府聘叶恭绰为毛公鼎保管委员会委员,并从军统局领回拨交南京中央博物院保存。

与孙中山

仰止亭

仰止亭

与毛泽东

早在20世纪20年代,叶恭绰的书画艺术就已享誉海内,当时年轻一辈如徐志摩等,都曾以索得他的字画为快。他也能作得一手好诗词。对于叶恭绰的名望,毛泽东早有所闻。叶恭绰知道毛泽东喜爱旧体诗词,1952年初,曾写信并附萨镇冰的一首诗给他,不久又寄了自己所作的词二首。同年5月,他又与柳亚子、李济深和章士钊联名写信给毛泽东,要求保全并修葺北京城内明代名将袁崇焕的祠和墓。毛泽东接信后,立刻把此信转给当时的北京市市长彭真,并在信上批示道:“请彭真同志查明处理。我意如无大碍,袁崇焕祠墓应予保存。”然后,过了约十天,毛泽东又给叶恭绰写了一封回信,说明此事已转告彭真,叫他们以后有关此事的问题,可与彭真直接联系,全信如下:

誉虎先生:

数月前接读惠书,并附萨镇冰先生所作诗一首,不久又接读大作二首,均极感谢。萨先生现已作古,其所作诗已成纪念品,兹付还,请予保存。近日又接先生等四人来信,说明末爱国领袖人物袁崇焕先生祠庙事,已告彭真市长,如无大碍,应予保存。此事嗣后请与彭市长接洽为荷。顺致敬意

毛泽东

五月二十五日

1962年12月26日,毛泽东过70岁生日时,叶恭绰又有幸与毛泽东会面交谈。当时毛泽东只办了两桌酒饭,除了自己的亲属之外,外人只请了四个,他们是:叶恭绰、章士钊、程潜和王季范。叶恭绰当时已是82岁高龄,依然兴致勃勃地赴了宴。

亲属

关系 | 姓名及生卒年 | 简介 |

|---|---|---|

先祖 | 叶梦得(1077-1148) | 宋徽宗时曾任龙图阁直学士,南渡之后隐居于浙江湖州,其后人又迁居余姚。 |

六世祖 | 叶谦亨 | 乾隆年间在广东为官,遂迁籍于番禺。 |

高祖父 | 叶坤厚 | 号简堂。与顺德县诗人张锦芳、黎简合称“后三子”。 |

曾祖父 | 叶英华(1802-1865) | 字莲裳,号梦禅居士。清中叶的著名词家,著有《花影吹笙词》《小仙游词》《斜月杏花屋诗》。 |

祖父 | 叶衍兰(1823-1897) | 字南雪,号兰台。咸丰六年(1856年)进士,官至云南司郎中、军机章京。晚年致仕回粤,主讲于广州越华书院。与沈世良、汪琮并称晚清广东三大词家,在金石、书法、绘画方面亦有很高修养。有《秋梦庵词》《海云阁诗》传世。 |

生父 | 叶佩琮(1855-1903) | 叶衍兰三子。字叔达。 |

生母 | 俞氏 | 安徽徽州府婺源县(今属江西)人,刑部湖广司广西司主事俞政之女。叶佩琮的原配。 |

嗣父 | 叶佩玱 | 叶衍兰次子。字云坡,号仲鸾。光绪十四年(1888年)举人,曾参与整治黄河,后在江西任知府。 |

长兄 | 叶恭紃 | 号道生,后名道绳。任江西九江府同知。 |

庶弟 | 叶恭徽 | 叶佩玱妾室所生子。 |

侄子 | 叶公超(1904-1981) | 中国近代外交家、文学家。 |

女儿 | 叶展平 | 又名叶崇美。就读于天津师范大学,毕业后留校任教,毕生从事教育事业。 |

外孙 | 王小满 | 叶展平之子。北京联合大学商务学院教师。 |

注:叶佩硷的妾室简氏和江氏先后生育了六个孩子,除叶恭徽外,叶恭绰还有五位庶妹。 | ||

以上内容来源 | ||

友人

叶恭绰作为晚清、民国以及新中国时期重要的政治、文化人物,一生辗转南北,每在一处均交游广泛。他交往的好友涵盖交通、邮政、通讯、教育、考古、文学、艺术等多个领域,包括齐白石、陈师曾、何香凝、徐悲鸿、吴湖帆、张大千、黄般若、梅兰芳、朱启钤、黄宾虹、蔡元培、张元济、龙榆生、夏敬观、吴宓、陆维钊等诸多名家。

叶恭绰著作甚丰,主要有《遐庵诗》、《遐庵词》、《遐庵谈艺录》、《遐庵汇稿》、《序跋一辑》、《交通救国论》、《历代藏经考略》、《梁代陵墓考》、《矩园馀墨》、《叶恭绰书画选集》、《叶恭绰画集》、《太平洋会议前后中国外交内幕及其与梁士诒之关系》(叶恭绰口述,俞诚之笔录)等。另编有《全清词钞》《五代十国文》《广箧中词》《清代学者像传合集》《广东丛书》等。

墓葬

叶恭绰逝世后,在周恩来、宋庆龄的帮助下,他的骨灰于1970年4月被安葬在江苏省南京市中山陵“仰止亭”的西侧,实现了他的遗愿。 长方形墓碑上,镌刻的铭文是:“仰止亭捐建者叶恭绰先生之墓 1881-1968”。叶恭绰以这种方式实现了与孙中山生死追随的愿望。

故居

山东省青岛市安徽路(今15号)及金口一路有叶恭绰的旧居。

纪念活动

2018年,北京画院举办“北京画院叶恭绰研究系列活动”,以纪念叶恭绰逝世50周年。

2021年11月12日,为纪念叶恭绰诞辰140周年,北京画院举办了“纪念叶恭绰诞辰140周年:衣被天下谁识恩——叶恭绰的书画·交游·鉴藏”活动。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。