-

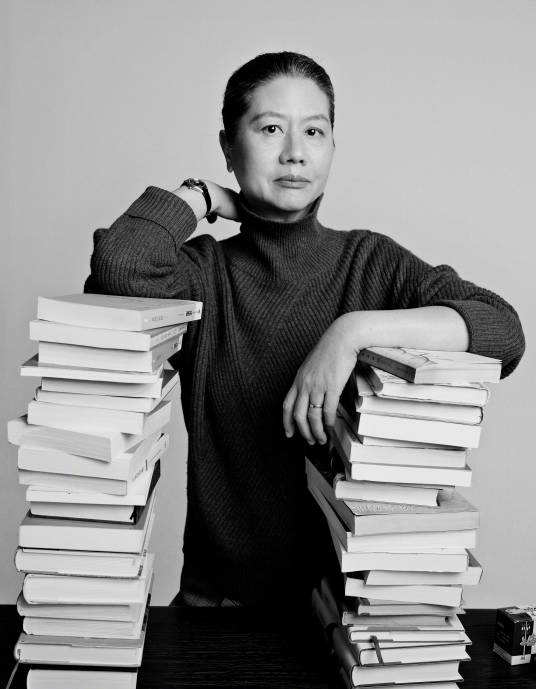

王安忆 编辑

王安忆,1954年3月6日出生于江苏南京,原籍福建同安,现居上海,中国当代作家、文学家,现任中国作家协会副主席、上海市作家协会主席、复旦大学教授。

1976年,发表散文《向前进》。1986年,出版首部长篇小说《69届初中生》。1987年,调入上海市作家协会创作室从事专业创作。1996年,出版长篇小说《长恨歌》,后获第五届茅盾文学奖。2000年,出版长篇小说《富萍》。2004年,短篇小说《发廊情话》获第三届鲁迅文学奖优秀短篇小说奖。 2012年,长篇小说《天香》获第四届世界华文长篇小说奖“红楼梦奖”首奖。 2020年,发表长篇小说《一把刀,千个字》。 2024年,发表长篇小说《儿女风云录》。

中文名:王安忆

国籍:中国

民族:汉族

出生地:江苏南京

出生日期:1954年3月6日

毕业院校:上海市向明中学

职业:作家

代表作品:长恨歌、富萍、发廊情话

主要成就:第五届茅盾文学奖第三届鲁迅文学奖

成长经历

1954年3月6日,王安忆出生于江苏南京,原籍福建同安珩山。1955年7月,母亲茹志鹃转业,随之到上海。1961年,入淮海中路小学学习,经常参加区、市儿歌写作赛诗会。1966年,小学毕业升初中,被分配到上海向明中学读书。“文革”开始后,学校很快停课,直到1969年毕业,未上过文化课。1970年,赴安徽五河县头铺公社大刘大队七小队插队。1972年,考入江苏省徐州地区文工团,任乐队演奏员(拉大提琴),并参加一些创作活动。

写作初期

1975年,写下第一篇散文《大理石》,后收入上海文艺出版社编辑的知青散文集《飞吧,时代的鲲鹏》,因形势变化,该合集停止发行,仅每人得到一本纪念,其余捣为纸浆。

1976年11月,在杂志《江苏文艺》发表散文《向前进》。

1978年,回上海任《儿童时代》编辑,发表短篇小说《雷锋回来了》《平原上》《我的脸火辣辣的》。

1979年,发表小说《谁是未来的中队长》,获《少年文艺》年度“好作品”奖。

1980年,由《少年文艺》推荐,参加中国作家协会第五期文学讲习所学习。半年时间,写下一系列小说,后集册为《雨,沙沙沙》,同名短篇在《北京文艺》上发表,王安忆因此成名。

1981年,完成《墙基》《绕公社一周》《迷宫之径》等小说,短篇小说《本次列车终点》发表于《上海文学》第10期,后获全国优秀短篇小说奖。

1982年,加入中国作家协会,同年发表了《流逝》《小家伙》《归去来兮》《命运交响曲》等中短篇小说。

1983年5月,完成长篇小说《69届初中生》初稿,发表于《收获》1984年第3、4期;8月,应作家聂华苓邀请,随母亲茹志鹃到美国,参加美国爱荷华大学“国际写作计划”文学活动,历时四个月。

1984年7月,中篇小说《墙基》和《流逝》分别获得《钟山》第4期公布的首届“《钟山》文学奖”、荣誉奖;8月,完成中篇小说《大刘庄》,《麻刀厂春秋》发表于《人民文学》;9月,小说《人人之间》发表于《雨花》;12月《一千零一弄》发表于《上海文学》。

1985年,在中国作家协会第四次会员代表大会上当选为理事。出差杭州时,专门往紫阳山下寻找母亲与其奶奶生活过的大杂院,在杭州普安街寻访母亲老家旧宅留念。同年2月,在《中国作家》发表中篇小说《小鲍庄》,引起反响,获得全国优秀中篇小说奖。

1986年3月,出版长篇小说《黄河故道人》;6月,出版长篇小说《69届初中生》;10月,与母亲茹志鹃合著的游记《母女漫游美利坚》首次出版;11月4日,参加“中国当代文学国际讨论会”并发言。

专业写作

1987年,被调至上海作家协会创作室从事专业创作,成为中国作家协会全委会委员。

1988年2月,长篇小说《流水三十章》载《小说界·长篇小说专辑》第2期;5月,中篇小说《逐鹿中街》发表于《收获》;下半年,开始在《文学角》开办文学理论专栏:“故事和讲故事”,后结集出版一本小册子《故事和讲故事》,阐发其小说理论;11月,当选为第五届全国文联委员。

1989年9月,9月随中国作家代表团赴联邦德国,参加汉堡市“中国文化月”活动;10月,访问荷兰,参加法兰克福国际书市,推出“三恋”小说合集的德语版。

1990年4月,出版长篇小说《流水三十章》;9月,出版散文集《旅德的故事》;11月,中篇小说《叔叔的故事》发表于《收获》,获得首届上海中长篇小说二等奖。

1991年2月,发表中篇小说《妙妙》《歌星日本来》;5月,长篇小说《米尼》发表于《芙蓉》。

1993年3月,长篇小说《纪实与虚构》载《收获》;8月,小说《香港的情与爱》载《上海文学》;9月,中篇小说《“文革”轶事》载《小说界》,获得第二届上海中长篇小说三等奖。

1994年,被聘为复旦大学客座教授,给中文系学生做系列讲座,为中文系二年级学生开设“小说创作研究”课程。

1995年3—7月,长篇小说《长恨歌》在《钟山》连载,该小说单行本于1996年首次出版。

1996年1月,发表中篇小说《我爱比尔》;2月,出版“王安忆自选集”六卷本;6月初,到浙江绍兴华舍镇养病,在一个多月的时间里,走遍了附近的许多小镇。

1997年10月,发表短篇小说《蚌埠》;11月,发表中篇小说《文工团》;12月,出版文论集《心灵世界——王安忆小说讲稿》。

1998年1月,短篇小说《天仙配》发表于《十月》,后被《小说选刊》《小说月报》选载;5月,发表中篇小说《忧伤的年代》;8月,发表短篇小说《轮渡上》。

1999年9月,于杂志《芙蓉》发表小说《飞向布宜诺斯艾利斯》(出版更名为《妹头》);12月,担任第五届“花踪”文学奖终决审评判。

王安忆2000年9月,出版长篇小说《富萍》,该小说入选2000年度中国小说长篇小说排行榜; 10月,《长恨歌》获第五届茅盾文学奖。

2001年12月,当选为第七届上海市作家协会主席。

2004年9月,进入上海复旦大学中文系任教; 12月,小说《发廊情话》获第三届鲁迅文学奖全国优秀短篇小说奖。

2005年,到香港岭南大学任驻校作家,教授中文系文学写作课程。

2006年,被聘为复旦大学中文系文学写作硕士点导师,并当选中国作家协会副主席。

2007年12月,连任第八届上海市作家协会主席。

2011年,出版长篇小说《天香》,当选为第八届中国作家协会副主席。同年,与陈思和一起正式创办复旦大学创意写作硕士课程MFA,开始招收当代文学研究生。

2013年9月23日,连任第九届上海市作家协会主席; 9月26日,获法国文学艺术骑士勋章。

2016年1月,出版长篇小说《匿名》。

2017年6月,推出小说集《红豆生南国》,共收录《红豆生南国》《向西,向西,向南》《乡关处处》三部中篇小说,其中小说《向西,向西,向南》获得第三届钟山文学奖中短篇小说奖。

2018年9月,出版长篇小说《考工记》,小说讲述一位上海洋场小开经历变革,逐渐蜕变成一个普通劳动者的故事; 12月,连任第十届上海市作家协会主席。

2019年9月,受聘浙江大学担任驻校作家,开启一门八堂课组成的文学课,讲述“小说的构成”。

2020年10月,长篇小说《一把刀,千个字》发表于《收获》,后登上2020收获文学榜·长篇小说榜榜首。

2021年10月,担任编剧的电影《第一炉香》在中国内地上映; 12月,当选第十届中国作家协会副主席。

2022年3月起,任中国作家协会小说委员会主任; 7月,中篇小说《五湖四海》发表于《收获》;8月,出版《五湖四海》单行本。

2024年5月24日,被授予法国荣誉军团骑士勋章; 7月,出版文学述评集《史诗的罅漏里》; 9月,于《收获》发表长篇小说《儿女风云录》。

王安忆主要作品王安忆的母亲为作家茹志鹃,父亲为剧作家王啸平。

1981年初,王安忆与在徐州文工团认识的某乐团指挥李章结婚。1986年,李章调入上海音乐出版社任编辑,夫妻二人结束了长达5年的分居生活。

出版作品

长篇小说 | 首版时间 | 长篇小说 | 首版时间 |

|---|---|---|---|

《69届初中生》 | 1986年6月 | 《黄河故道人》 | 1986年3月 |

《流水三十章》 | 1990年4月 | 《米尼》 | 1990年8月 |

《纪实与虚构》 | 1993年6月 | 《长恨歌》 | 1996年2月 |

《富萍》 | 2000年9月 | 《上种红菱下种藕》 | 2002年1月 |

《桃之夭夭》 | 2003年12月 | 《遍地枭雄》 | 2005年5月 |

《启蒙时代》 | 2007年4月 | 《天香》 | 2011年5月 |

《匿名》 | 2016年1月 | 《考工记》 | 2018年9月 |

《一把刀,千个字》 | 2020年10月 | 《儿女风云录》 | 2024年9月 |

小说集、中篇小说 | 出版时间 | 小说集、中篇小说 | 出版时间 |

|---|---|---|---|

《雨,沙沙沙》 | 1981年8月 | 《黑黑白白》 | 1983年3月 |

《王安忆中短篇小说集》 | 1983年6月 | 《尾声》 | 1983年8月 |

《流逝》 | 1983年10月 | 《小鲍庄》 | 1986年5月 |

《海上繁花梦》 | 1989年4月 | 《神圣祭坛》 | 1991年12月 |

《乌托邦诗篇》 | 1993年4月 | 《荒山之恋》 | 1993年10月 |

《父系和母系的神话》 | 1994年10月 | 《伤心太平洋》 | 1995年1月 |

《王安忆》 | 1995年12月 | 《小城之恋》 | 1996年2月 |

《香港的情与爱》 | 1996年2月 | 《人世的沉浮》 | 1996年10月 |

《姊妹们》 | 1997年1月 | 《王安忆短篇小说集》 | 1997年6月 |

《屋顶上的童话》 | 1997年6月 | 《隐居的时代》 | 1999年1月 |

《王安忆小说选》 | 1999年3月 | 《我爱比尔》 | 2000年1月 |

《妹头》 | 2000年1月 | 《岗上的世纪》 | 2000年5月 |

《剃度》 | 2000年12月 | 《女友间》 | 2001年7月 |

《弟兄们》 | 2001年9月 | 《文工团》 | 2001年9月 |

《三恋》 | 2001年9月 | 《忧伤的年代》 | 2002年10月 |

《现代生活》 | 2002年11月 | 《酒徒》 | 2003年1月 |

《欲罢不能》 | 2003年7月 | 《叔叔的故事》 | 2004年2月 |

《锦绣谷之恋》 | 2004年2月 | 《王安忆中篇小说选》 | 2004年10月 |

《稻香楼》 | 2005年1月 | 《发廊情话》 | 2006年1月 |

《化妆间》 | 2006年4月 | 《悲恸之地》 | 2006年6月 |

《王安忆精选集》 | 2006年6月 | 《陆地上的漂流瓶》 | 2008年3月 |

《墙基》 | 2009年1月 | 《舞台小世界》 | 2009年1月 |

《黑弄堂》 | 《天仙配》 | ||

《月色撩人》 | 2009年3月 | 《弄堂里的白马》 | 2009年6月 |

《骄傲的皮匠》 | 2010年8月 | 《麦田物语》 | 2013年1月 |

《众声喧哗》 | 2013年1月 | 《大刘庄》 | 2013年5月 |

《爱向虚空茫然中》 | 2013年5月 | 《“文革”轶事》 | 2013年8月 |

《临淮关》 | 2014年8月 | 《安忆六短篇》 | 2014年10月 |

《打一电影名字》 | 2015年12月 | 《老康回来》 | 2015年12月 |

《伴你同行》 | 《本次列车终点》 | ||

《红豆生南国》 | 2017年6月 | 《王安忆自选集》 | 2017年6月 |

《姊妹行》 | 2020年5月 | 《谁是未来的中队长》 | 2020年6月 |

《五湖四海》 | 2022年8月 | 《乡关处处》 | 2024年8月 |

散文集、随笔集、文集 等 | 出版时间 | 散文集、随笔集、文集 等 | 出版时间 |

|---|---|---|---|

《母女同游美利坚》 | 1986年10月 | 《蒲公英》 | 1988年8月 |

《旅德的故事》 | 1990年9月 | 《故事和讲故事》 | 1991年12月 |

《乘火车旅行》 | 1995年9月 | 《漂泊的语言》 | 1996年2月 |

《重建象牙塔》 | 1997年9月 | 《心灵世界》 | 1997年12月 |

《独语》 | 1998年1月 | 《接近世纪初》 | 1998年5月 |

《塞上五记》 | 1999年1月 | 《王安忆散文》 | 1999年1月 |

《男人和女人,女人和城市》 | 2000年5月 | 《窗外与窗里》 | 2001年1月 |

《我读我看》 | 2001年4月 | 《寻找上海》 | 2001年11月 |

《茜纱窗下》 | 2002年10月 | 《上海街情话》 | 2003年6月 |

《王安忆说》 | 2003年10月 | 《王安忆的上海》 | 2004年9月 |

《乘公共汽车旅行》 | 2005年5月 | 《街灯底下》 | 2005年5月 |

《小说家的十三堂课》 | 2005年6月 | 《华丽家族》 | 2006年11月 |

《小说家的读书密码》 | 2006年12月 | 《王安忆读书笔记》 | 2007年1月 |

《王安忆导修报告》 | 2007年1月 | 《谈话录》 | 2008年6月 |

《对话启蒙时代》 | 2008年7月 | 《情感的生命》 | 2008年10月 |

《疲惫的都市人》 | 2008年10月 | 《万千气象》 | 2008年12月 |

《海上》 | 2008年11月 | 《雅致的结构》 | 2011年3月 |

《小说课堂》 | 2012年1月 | 《空间在时间里流淌》 | 2012年4月 |

《剑桥的星空》 | 2012年12月 | 《波特哈根海岸》 | 2013年5月 |

《面对自己》 | 2013年7月 | 《今夜星光灿烂》 | 2013年11月 |

《丰饶与贫瘠》 | 2015年6月 | 《小说家的第十四堂课》 | 2016年9月 |

《仙缘与尘缘》 | 2017年6月 | 《小说与我》 | 2017年8月 |

《旅馆里发生了什么》 | 2019年8月 | 《成长初始革命年》 | 2019年9月 |

《遥想手工业时代》 | 2021年3月 | 《戏说》 | 2021年3月 |

《王安忆改编张爱玲:金锁记 色,戒》 | 2021年12月 | 《王安忆改编张爱玲:第一炉香》 | 2021年12月 |

《王安忆的浙大文学课》 | 2024年5月 | 《史诗的罅漏里》 | 2024年7月 |

发表作品

中、短篇小说 | 发表处 | 中、短篇小说 | 发表处 |

|---|---|---|---|

《老师》 | 《光明日报》1977年12月18日 | 《雷锋回来了》 | 《少年文艺》1978年4月号 |

《我的脸火辣辣的》 | 《儿童时代》1978年第7期 | 《平原上》 | 《河北文艺》1978年第10期 |

《一个少女的烦恼》 | 《青年一代》1979年第2期 | 《谁是未来的中队长》 | 《少年文艺》1979年第4期 |

《信任》 | 《少年文艺》1980年第1期 | 《小院琐记》 | 《小说季刊》1980年第3期 |

《广阔天地的一角》 | 《收获》1980年第4期 | 《从疾驶的车窗前掠过的》 | 《人民文学》1980年第6期 |

《雨,沙沙沙》 | 《北京文艺》1980年第6期 | 《这是不是那个》 | 《广州文艺》1980年第6期 |

《新来的教练》 | 《收获》1980年第6期 | 《苦果》 | 《十月》1980年第6期 |

《叔叔的故事》 | 《收获》1990年第6期 | 《妙妙》 | 《上海文学》1991年第2期 |

《一把刀,千个字》 | 《收获》2020年第5期 | 《五湖四海》 | 《收获》2022年第4期 |

资料来源 | |||

编剧作品

作品名 | 导演 | 首映时间 | 作品分类 |

|---|---|---|---|

《风月》 | 陈凯歌 | 1996年 | 电影 |

《长恨歌》 | 苏乐慈 | 2003年 | 话剧 |

《金锁记》 | 黄蜀芹、许鞍华 | 2004年 | 话剧 |

《发廊童话》 | 吕凉 | 2008年 | 话剧 |

《第一炉香》 | 许鞍华 | 2021年 | 电影 |

《百合花》 | 待定 | 待定 | 芭蕾舞剧 |

《斑羚飞渡》 | 待定 | 待定 | 电影 |

作品主题

王安忆的小说多以平凡的小人物为主人公,非常注重挖掘平凡生活中的不平凡经历与情感。在艺术表现上,她早期的小说创作多倾向于感情抒发,近期创作则趋于冷静和细致。从王安忆的作品里,读者还可以较为明显地感受到一种宽厚的爱,她赋予故事中的人物以“英雄性”,着重表现人物美和善良的方面。换言之,王安忆的小说讲的多是平常故事,柴米生计,但她深入探讨的却是故事背后强大而仁慈的自然规律,这是她对人性和人的生存状态及本体世界的关怀,这使得她的作品有了超乎寻常的意义。同时,王安忆的作品中又时刻表现出女性的温柔,以及谨慎、内省、多思的品格。

早期“雯雯”系列

20世纪80年代,《雨,沙沙沙》《本次列车终点》《69届初中生》等作品使王安忆在文坛上初露锋芒,这些作品大多以“雯雯”为主人公,描写了青春期女孩“雯雯”的情感世界与现实世界之间的矛盾,表达了“雯雯”对于理想爱情与美好生活的向往。作品的基本格调是积极向上的,带有一代人的文化印记。《本次列车终点》以现实主义创作手法为主,讲述了“四人帮”被打倒后,大批知识青年返城后的生活处境。王安忆意在用生活本身去打动人,展现返沪知青的生活,从而达到启发大众的作用。《雨,沙沙沙》不再以宣传主流思想作为目标,而是关注人的精神世界,小说中,王安忆讲述了青年女工雯雯的故事。下班的雯雯错过了末班公交车,正当她感到失望时,一位素不相识的小伙子主动提出要送她回家。在与小伙子的交谈中,逐渐燃起了雯雯对于爱情的向往。故事较简单,但在当时有划时代的意义,文章以雯雯的感情世界为主线,表达了女孩对浪漫自由爱情的向往,暗合了新时期文学的发展方向。

寻根文学

20世纪80年代初,寻根文学一时间成为文学界关注的对象。王安忆也创作出了《小鲍庄》与《大刘庄》,这两篇作品立足于乡村世界,反思传统文化。其中《小鲍庄》在文坛上引起了强烈反响。作者以自己早期在安徽插队的经历为创作素材,讲述了小鲍庄的仁义之子捞渣的故事。捞渣因搭救洪水中的鲍五爷而失去生命,去世后的捞渣仍旧造福于小鲍庄,全村人因捞渣的死而继续获益。村人不同程度地改善了生活,村庄因捞渣受到了社会关注,继而摆脱了贫困。这篇文章表面上看似褒奖捞渣,但实则具有讽刺意味。捞渣作为全村最有仁义品质的人,是全村人的未来。捞渣的去世象征仁义在小鲍庄的消逝,而村人把捞渣作为榜样的动机,仅仅是为了从捞渣身上获利。

女性、情感主题

20世纪80年代后期,王安忆创作出了“三恋”系列:《小城之恋》《荒山之恋》和《锦绣谷之恋》。“三恋”因其大胆涉及性爱而在文坛上引起广泛关注。在“三恋”中,王安忆颠覆了传统的女性禁忌,深刻地展现了性爱在女性生命中所扮演的角色。《小城之恋》揭示了处于青春期的女孩所受到“自然本能”与社会道德的双重压迫,最终“自然本能”战胜了社会道德。《荒山之恋》中的“金谷巷女孩”不安于现状,象征了人本能欲望的强大力量。《锦绣谷之恋》描述了女编辑在一次笔会中与一位男作家的婚外恋故事,五天会议结束后,女编辑重返现实世界,成为理性规范中的女性形象。在作品中,王安忆表达了“毫无起色”的婚姻生活对女性生命力的磨损,使女性在日复一日单调乏味的婚姻生活中丧失生命的活力。

《发廊情话》以城市街道口的一间窄小发廊为叙事地点,写经常来此聊天的闲人中,有一位曾经开过发廊的上海淮海路上的女孩子,她讲述自己如何因高超的理发技术认识了戏剧学院的老师光头客,结识了吃过官司的老法师,又讲述了老法师复杂的人生历程,最后她解释道,她老公就是老法师。这篇小说借助发廊闲人的讲述,写出一个上海普通女子的爱情婚姻故事。同时,它也表明了王安忆对城市不同情况下普通女性婚姻之路的思考。

城市文学

王安忆以上海为背景创作出了《鸠雀一战》《好婆与李同志》《长恨歌》《富萍》等作品。这些作品蕴含着上海特有的文化底蕴,个人对城市的反思。《鸠雀一战》写了小妹阿姨一辈子为人服务,但到头来连一间栖身之所也难以获得的悲剧。《富萍》展示了乡下人在上海的生活。虽然生活很艰难,但那些棚户区的人们依然保持着纯真善良的生活品行。生活的贫困、粗俗并未使他们的内心变得粗粝,他们依然保持着人性的光辉。《长恨歌》从普通市民的日常生活变化角度,通过描摹一个城市普通弄堂女性王琦瑶从20世纪40年代到80年代的人生命运变迁,以写城市女性日常生活史变迁为依托,勾勒出一个城市命运的变迁;以塑造女性形象为城市代言人,集中刻画出一个地域城市上海的形象。

同时,王安忆在部分小说中所投入的一个新关注点,是对城市中犯罪者如何走上犯罪道路的思考。《米尼》《我爱比尔》和《遍地袅雄》体现了这方面的思考。《米尼》叙述的是上海城市普通弄堂女孩子米尼如何走上歧路的故事。小说中,米尼从此岸走向彼岸的命运轨迹体现出城市女性在爱情婚姻和家庭生活中的现实困境,她们的人生选择大多是一种无奈。《我爱比尔》涉及的也是城市女性犯罪问题,讲述上海艺术学院大学女生与外国男性之间因性爱问题走向歧路。《遍地袅雄》写的是处于城乡交替地带的男性在城市中因出租车被劫后逐渐走上歧路的故事。

艺术特色

描写手法

王安忆在小说创作中力求以稠密细腻的工笔手法创造出小说的意境之美,呈现生活的原生状态,同时展现人物在命运的旋涡中丰富不定的生活方向。王安忆创作手法中的一个显著特点就是细致全面地铺垫细节,以营构出一种气氛。《长恨歌》中,上海弄堂潮潮腻腻、扑面而至的气息,十里洋场中西杂兼的风情,故事的升起和陨落间犹如女人强留风韵的伤感,这些是由形形色色的景观、风俗、习惯和生活的细末调研而成,单看一个细节看不出的,它腾升在实物之上,在它们须臾的呼吸间若隐若现。《上种红菱下种藕》中,秧宝宝的目光触及之处,那些最细微的变化和触动是伴着滴水穿石式的耐心出现于文字之中;那种在新时代渐渐突起的振奋大胆的精神不是依靠豪言壮语凸现出来,而是在不经意的琐琐碎碎的生活中渐渐显露;那种面对过去的流逝不自觉的怅然甚至连主人公都觉察不出,可是竟慢慢在读者心中升起。

叙事风格

王安忆一直坚持着以“小”见“大”的日常叙事,以一个人物的命运映射一个时代的发展轨迹。从《长恨歌》到《考工记》,从沪上名媛王琦瑶到世家子弟陈书玉,他们都是被历史席卷着向前奔去的凡人,他们虽然不是时代舞台中心的人物,但都以自己的视角见证着历史的沧桑巨变,并将一切宏大的命题都融进了日常生活的点滴之中。日常离不开人们身处其中的生活空间。《长恨歌》开篇,王安忆便用将近2万字的篇幅写了主人公王琦瑶的生活空间弄堂,并由此延伸开去,讲述了上海三种不同住房空间的各自特征。到了《考工记》,王安忆选择将镜头对准老宅,对它的里里外外、历史渊源进行了精细的考量。

类型化人物

王安忆在小说创作中通过塑造类型化的人物形象来达到对人类生存困境的概括。她没有塑造传统的现实主义文学认可的立体逼真的圆形人物,而是着意塑造有着独特色彩的类型化的人物。王安忆认为,小说是一种写实的艺术,如果没有人物就丧失了具体的内容。以前的理论强调人物性格,注重表现特殊环境中的特殊人物,她觉得是一种局限。在长篇小说中,人物一定靠思想来支撑,和思想相比性格是很狭隘的东西。因此,王安忆塑造的人物更多强调概括性和思想性。如在《小城之恋》《荒山之恋》等作品中,王安忆文本中的人物很多没有具体的有个性的姓名,只是以“他”、“她”、“大提琴手”、“金谷巷女儿”,这就减弱了人物的个性化和具体化,“她”和“他”的情爱故事便不是某一个人的,人物的生命经验具有了抽象性和概括性的意义。

在《叔叔的故事》和《长恨歌》等作品中,“叔叔”同样也代表着那一辈的有着坎坷经历、身心遭遇折磨但又被欲望毁灭的伪理想主义者。王琦瑶追求华丽安稳的物质生活最后却繁华落尽,她的梦想代表了上海的小女人们的梦想。所以“叔叔”的文革经历和王琦瑶的情爱故事就具有了广泛的和普遍的意义。在《小鲍庄》《弟兄们》和《姊妹们》等作品中,王安忆对人物形象的描绘塑造不再分主次轻重,笔墨均分,所以“小鲍庄”里几个人物难分彼此,《弟兄们》中的老大、老二、老三也极易混淆,作者想探讨“纯粹精神上的交往到底可以达到怎样的深度”,追求人物所凝聚的独特的精神意向和内涵,来达到对人生的勘探和思考。《纪实与虚构》中的叙述者“我”是整个工业社会的人类没有家园的孤独无依感的写照。《歌星口本来》中阿星的悲枪代表了时代的一部分人因时代变化而理想失落,以后的人生道路无以为继的悲呛。

| 文学类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 荣誉称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

参考资料

王安忆属于那种越写越好的女作家,女作家中很多一出手就是好文章,真正越写越好的并不多。王安忆从来也不知道满足于现在的成就,就是因为这一点,她和别的女作家相比,明显地技高一筹。她曾经是一个高产作家,这些年,她的产量似乎减少了一些,但是产品的质量却无可怀疑。(作家叶兆言评)

她写于20世纪80年代的《流逝》《逐鹿中街》等作品,对上海市民的日常生活作了精细的展示,家人、邻里间复杂微妙的关系刻画得极具浮雕感,而在其代表作之一的《长恨歌》里,昔日上海小姐王琦瑶数十年的命运沉浮奏出了20世纪旧上海的一曲挽歌。有人或许会觉得王安忆笔下的这些人物有些扁平化,内心世界不够丰富。但从另一个角度看,王安忆要创造的正是这样一种田园诗,它摒弃了人物内心的深度开掘,致力于发现日常生活中的美感与温情。(复旦大学中文系教授王宏图评)

过去30年,王安忆不断在写作中突破自我,每篇作品都试图在转变方向从而产生了许多优秀的作品,她用中文创造了一个现实社会、一座城市、甚至一个国家。(北京大学教授戴锦华评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。