-

杨炯 编辑

杨炯(650年-693年), 字令明, 世称杨盈川,华阴(今属陕西)人。 唐代左光禄大夫杨初之曾孙, 中国唐代诗人、官员、文学家。“初唐四杰”之一。

杨炯自幼聪明好学,博涉经传,尤爱学诗词。 于高宗显庆四年(659年)举神童。上元三年(676年),杨炯应制举及第。补校书郎,累迁詹事司直。武后垂拱元年(685年),坐从祖弟杨神让参与徐敬业起兵,出为梓州司法参军。天授元年(690年),杨炯任教于洛阳宫中习艺馆。约如意元年(692年),迁盈川令,吏治以严酷著称,卒于官。

杨炯与王勃、卢照邻共同反对宫体诗风,主张“骨气”、“刚健”的文风。其诗也如“四杰”其他诗一样,在内容和艺术风格上以突破齐梁“宫体”诗风为特色,在诗歌的发展史上起到了承前启后的作用。 杨炯擅长五律,其作品有《从军行》《出塞》《紫骝马》等。其所作《王勃集序》论及龙朔间“上官行”泛滥情况及彼等与之争业迹,叙述较祥,有重要史料价值。

别名:杨盈川

字:令明

所处时代:唐朝

民族族群:汉族

出生地:华州华阴

出生日期:650年

逝世日期:693年(有争议)

主要成就:诗文创作 初唐四杰之一

主要作品:《从军行》《战城南》

本名:杨炯

官职:盈川县令

幼举神童

杨炯幼年时就非常聪明博学,文采出众,唐显庆四年(659年),应弟子举及第,被举神童。唐显庆五年(660年),杨炯时年十一,待制弘文馆,待制十六年。

刚进弘文馆的时候,杨炯因为年轻,对出仕与否还不太经意。有了“予出身”的待遇,能在弘文馆“待制”,心里已经感到满足。但随着年岁的增长,阅历和学识的加深,“学而优则仕”的信念强烈地萌动起来,期间杨炯创作了《青苔赋》和《幽兰赋》表达自己渴望仕途,却怀才不遇的情志。

秘府校书

在弘文馆待制十六年后,杨炯于唐高宗上元三年(676年)在京应制举,补秘书省校书郎。据《新唐书·百官志》二载:秘书省有“校书郎十人,正九品上,正字四人,正九品下,掌雠校典籍,刊正文章。”心怀经国理想的杨炯,年近三十,才获得一个“雠校典籍”的九品小官,对自己仕途上的这种蹇滞不畅,杨炯心里很郁勃不平,期间创作了《浑天赋》,以示自己的情志。

唐仪凤年间(676—679),太常博士苏知己上表朝廷,建议公卿以下冕服制度重新议定。皇帝下令有司审议。杨炯写了《公卿以下冕服议》,回顾了古代典制,指出苏知己的建议为不经之论,使其建议未能得到皇帝的采纳。

仕职东宫

唐永隆二年(681年),经中书侍郎薛元超推荐杨炯为崇文馆学士,永淳元年(682年),杨炯被擢为太子(李显)詹事司直,充弘文馆学士,掌太子东宫庶务。

杨炯从秘书省里过了六七年郁沉岁月后,终于从九品末僚一跃而成为太子詹事司直,而且还充任声望甚隆的崇文馆学士,开始了仕途上的一大腾跃,据《新唐书·百官志》载:东宫詹事府有“司直二人,正七品上,掌纠劾官僚及率府之兵。”詹事司直是太子的贴心官员,掌管东宫内务,职务颇为重要。面对这样一次仕途飞跃,杨炯的内心是兴奋的。期间创作了《庭菊赋》等文以表达自己喜悦的心情。

贬谪梓州

唐永淳三年(684年)九月,杨炯伯父杨德干的儿子杨神让,跟随徐敬业在扬州起兵讨伐武则天。事件平息之后,杨德干父子被杀,杨炯受到株连,于垂拱二年(686年),杨炯被贬到四川梓州(今四川三台县)担任了司法参军,结束了他在长安长达二十六年的安定生活。

宫中教习

唐天授元年(690年),杨炯秩满回到洛阳,武则天诏杨炯与宋之问分直习艺馆,掌管教习官人书算之类的工作。他虽因官职不高,心中抑郁,但却对武则天仍尽情颂扬。

如意元年(692年)7月15日,宫中出盂兰盆,设斋分送各佛寺,武则天在洛南城门楼上与群臣观看。杨炯献上《盂兰盆赋》,称颂武则天“周命惟新”,并希望武则天作为“圣神皇帝”能够“任贤相,悖风俗、远佞人,措刑狱,省游宴……捐珠玑,宝菽粟,罢官之无事,恤人之不足”,成为帝王的楷模。

终迹盈川

唐如意元年(692年)冬,杨炯出任盈川(今浙江衢州)县令。约如意二年(693年),杨炯卒于任上。

杨炯赴盈川令时,张说赠有《赠别杨盈川箴》,因历代史学家对《赠别杨盈川箴》的理解不同,造成杨炯任盈川令后有两种说法,一种说法是杨炯为政残酷,据《旧唐书》载:“炯至官,为政残酷,人吏动不如意,辄榜挞之。又所居府舍,多进士亭台,皆书榜额,为之美名,大为远近所笑。”另一种说法是杨炯亲政爱民,浙江省衢州市盈川村(原盈川故址),村边建有杨公祠一座,内有杨炯塑像,杨公祠内旧有对联:“当年遗手泽,盈川城外五棵青松;世代感贤令,泼水江旁千秋俎豆。”说明当地百姓,千百年来都是把杨炯当作“贤令”来奉祠的。如杨炯为政残酷,卒后不会有此贤名。

诗歌

初唐上官体所代表的宫廷诗风在唐高宗显庆年间(656-661)、龙朔年间(661-663)达到鼎盛。上官体之风气过分关注声律对偶,讲所谓“六对”、“八对”,忽视了诗歌本质。杨炯虽出身寒门,但才华横溢,性气豪纵,怀才不遇而轻视权贵。因此,他与上官仪为首的宫体诗派有着分明的界线,歌咏的是自我遭际与心声,抒发的是自己真情的自我流露,与之歌咏大唐气象大异其趣,形成鲜明对照,他冲破了上官体流风,开拓了新的诗风。

初唐四杰以革除诗坛浮靡之习为己任,以对上官体批判的姿态,从狭窄的宫廷天地引到广大的市井,从狭小的台阁到山川边塞,开拓了诗歌的内容,赋予了新的生命,提高了诗歌的思想意义,展现了清新刚健的诗风。杨炯也不例外。如《送梓州周司功》呈现出作者在送别友人后夜望西南,担心蜀路艰险,何时才能再相见的场景,感情真挚;如在渴慕功业的心态下写的《从军行》可谓杨炯诗作中的上乘佳作,此诗笔力雄劲,感情豪放率直;杨炯还有一组三峡诗,状景抒情也较真实自然,且托物明怀,借史抒志,含意比较深刻,亦是挣脱宫体诗束缚的佳作。杨炯的送别诗中,没有雍容华贵、闲适自足的情趣宫体式,而是总是渗杂着自己郁郁孤寂的身影及奋发向上的激情,大多写得质朴真切,颇有真情实感,如《夜送赵纵》,全诗语言洗炼、质朴,用典贴切。杨炯是四杰中以五律见长的诗人,他的《从军行》,无论从平仄声律、文字对偶以及起结作法等方面而来说,都是成熟的五言诗。其现存的14首五言律诗,完全符合近体的粘式律,是一种有意的追求,廓清了齐梁以来绮媚华靡之风,促成了五言律诗的定型。

辞赋

杨炯现存赋八篇,其中《老人星赋》、《庭菊赋》和《盂兰盆赋》三篇都是歌功颂德的作品。《老人星赋》是借老人星(即南极星)以称颂皇恩浩荡、天下安康之升平景象。这篇赋一开头便对“至德承天”的皇权竭力加以歌颂,最后借老人星作喻,对皇恩圣德大加颂扬,并恭祝皇帝万寿无疆。

《庭菊赋》借高洁芬香之秋菊来颂扬中书令薛元超。杨炯之于薛元超,可谓终生怀知遇之恩,此种感戴之情,便是其创作这篇赋的动力及感情流淌的源泉。赋前的一篇小序,交待写作背景,表明众学士是受薛元超之邀,在门下内省左春坊东厅,即薛元超官邸,举行赋菊盛会。杨炯便借此机会,竭力赞扬秋菊之内在品性,借以颂扬薛元超高尚的道德人品。此赋虽然通篇均为赞美之辞,内容托物状人,藻饰可谓典雅华丽,却是应命之作,未突破官场应酬常套。

《盂兰盆赋》以歌颂武则天的圣德,与《老人星赋》一样,也是一篇歌颂文章。除了三篇颂德之赋之外,杨炯亦有几篇借物明志之赋,大概都写于出仕之前。由于长期“待制弘文馆”,入仕无门,其内心自然会萌发出一种怀才不遇的郁愤与受到冷落之后的哀怨,于是借物抒怀,来表明自己的心志。《青苔赋》、《幽兰赋》、《浮沤赋》也是这种背景及心态之下的产物。这三篇赋的结构形式及内容寓意基本相同,均是通过对所描写事物进行赞美,以抒发自己的志向。

骈文

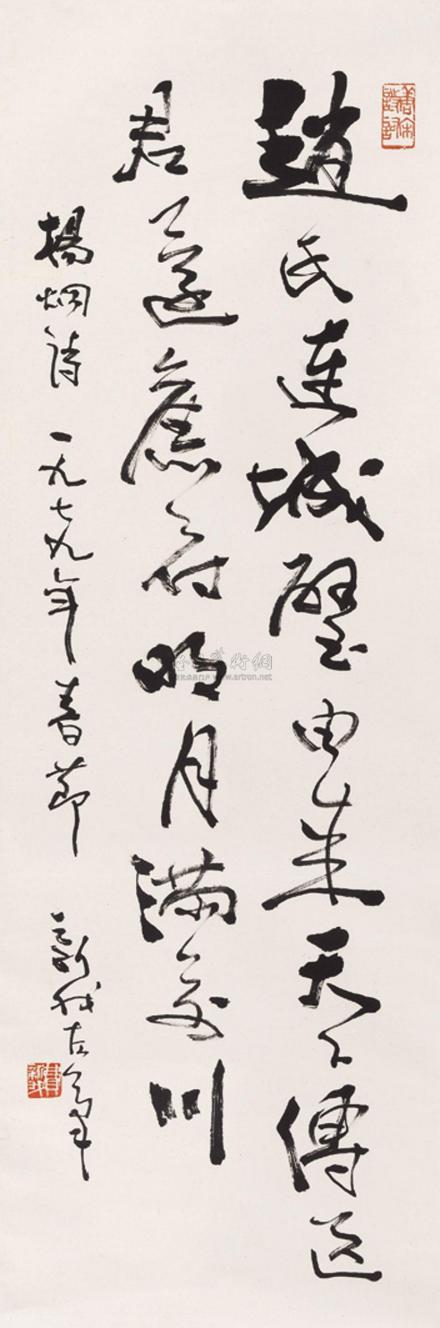

书法作品《夜送赵纵》

书法作品《夜送赵纵》

崔融:“王勃文章宏逸,有绝尘之迹,固非常流所及。炯与照邻可以企之,盈川之言信矣。”

张说:“杨盈川文思如悬河注水,酌之不竭,既优于卢,亦不减王,‘耻居王后’信然,‘愧在卢前’,谦也”。

宋之问:“伏道孔门,游刃诸子。精微博识,黄中通理。属词比事,宗经匠史。玉璞金浑,风摇振起。闻人之善,若在诸子。受人之恩,许之以死。惟子坚刚,气凌秋霜。行不苟合,言不苟忘”。

裴行俭:“稍似沉静,应至令长。”

张逊业:“炯之赋,词义明畅,若庖丁解牛,自中肯綮,而《浑天》考蕨,更见沉深,推历氏今犹择焉。五言律工致而得明澹之旨,沈、宋肩偕。开元诸人,去其纤丽,盖启之也。诸作差次之。五言古诗,唐人各自成家,备一代制可也;然以汉魏镜之,人人悬绝矣。”

胡应麟:“盈川近体,虽神俊输王,而整肃浑雄。究其体裁,实为正始。然长歌遂尔绝响。”

徐献忠:“杨生神明内颖,卓起少年,词华秀朗,为时令慕,与子安之徒并称杰子,芝含三秀,风耀四灵,岂不蔚然观美哉!其诗三十卷,不尽传,今传二卷。五言律体,长于他作。”

胡震亨:“盈川视王微加澄汰,清骨明姿,居然大雅。”

许学夷:“四子才力既大,风气复还,故虽律体未成,绮靡未革,而中多雄伟之语,唐人之气象风格始见。……然析而论之,王与卢、骆绮靡者尚多,杨篇什虽寡,而绮靡者少,短篇则尽成律矣。”

丁仪:“(炯)所为诗雄奇奔放,文质兼备,虽未逮卢之古雅、骆之蕴藉,以较子安,实为胜之。‘卢前’‘王后’,宜彼不为屈也。”

清代宋育仁:“古章残佚,不见本原,唯《西陵》一首,苍健立干,有任、范之体。律诗工对,其源盖出阴铿。才气无前,自谓‘耻居王后’,第藻浮于质,时有衰音。”

盈川之名

唐武德四年(621),置于刑溪(今衢县云溪)章戴白石的白石县治,因山路狭隘,于如意元年迁至盈川,县治仍称“白石’’。不久,杨炯到任。他见此处地薄人稀,百姓困苦,誓言要改变贫困面貌。为了表达这个意愿,他取刑溪之“刑”为“盈”,视地理于云溪、衢江会合处得“川”,意在使这川流之处,稻香长川,谷盈千仓,百姓富裕,即改“白石”县名为“盈川”,呈报朝廷批准。

杨炯到任后爱民如子,恪尽职守。每年农历六月初一,必到附近28都(行政村)68庄(自然村)巡视。杨炯所到之处,庄稼的害虫就会被白鸟吃掉,粮食丰收,六畜兴旺,深得百姓拥戴。卒于任上后,被称为”杨盈川“。

恃才倨傲

杨炯性情耿直,恃才倨傲,看不惯某些官员趾高气扬、矫揉造作,故讥讽一些伪善的朝官为“麒麟楦”,“每见朝官,目为麒麟楦”。人家问他,怎么像麒麟楦呢?他回答说,就像戏里的麒麟,哪里是麒麟,只不过是一头驴子,刻画头角,修饰皮毛,看起来像麒麟,脱了马甲,还是一头驴子。觉得这话不过瘾,又补了一句,那些没有德行学识的家伙,披着朱紫色的朝服,和驴身覆盖麒麟皮,又有什么区别呢。他的这些言论被当朝者所记恨。

愧前耻后

初唐时,以文章见称的王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王被称为“初唐四杰,排名为“王杨卢骆”,据《旧唐书》载,排在第二位的杨炯不服气地说:“愧在卢前,耻居王后。”意思就是说,排在卢照邻之前,觉得惭愧;但是把王勃排在我前面,我是不服气的。

卒年争议

关于杨炯的卒年,史无确考。闻一多《唐诗大系》约定其卒年为证圣元年(695),有的唐诗选本则定为如意元年(692),但都未明所据。

傅璇琮《唐代诗人丛考·杨炯考》认为:“杨炯当卒于公元693年或693年后的几年中,确切的卒年无考,其年岁则为四十四岁或四十四岁稍大一些”(按,杨炯生于650年)。其主要依据有二:一、《新唐书》和《旧唐书》中的《杨炯传》俱谓杨炯卒于盈川令上,而杨炯“很可能”是在如意元年(692)七月献《盂兰盆赋》后不久,因新设置了盈川县而选授为县令的。二、杨炯诗文有年可考最后一篇,是长寿二年(693)二月所撰的《后周明威将军梁公神道碑》,据知“杨炯在长寿二年(693)二月尚在人世,在此之后就不得而知了,或即卒于此后几年之内”。

据赵明诚《金石录》载,《周晋州长史韦公碑》是杨炯所撰,撰碑时间在长安三年(703)四月或稍前,说明长安三年(703)四月杨炯尚在人世,其卒年在长安三年(703)四月或之后。而《旧唐书·杨炯传》谓杨炯“无何,卒官。中宗即位,以旧僚追赠著作郎”。(《新唐书·杨炯传》同)。而唐中宗李显是在神龙元年(705)正月即位,可知神龙元年(705)正月中宗“即位”之前数月杨炯已去世,故被“追赠”为著作郎。又宋之问《祭杨盈川文》称“维大周某年月日”“祭于杨子之灵”,也可说明“大周”(武后称帝)年间杨炯已不在人世。据此可知杨炯卒于长安三年(703)四月以后、神龙元年(705)正以前,即卒于长安三年(703)至长安四年(704)之间。

杨炯有文集三十卷,后多亡佚。仅存明人皇甫淓所辑佚散诗文成《盈川集》十卷,有诗35首,赋8篇,序11篇,碑14篇,铭、表、议各1篇,墓志10篇,行状2篇,祭文4篇,赞30篇,断句1篇,共118篇,数量居“四杰”中末位。

赋 | 浑天赋 | 青苔赋 | 卧读书架赋 | 幽兰赋 |

老人星赋 | 庭菊赋 | 浮沤赋 | 盂兰盆赋 | |

五言古诗 | 广溪峡 | 巫峡 | 西陵峡 | 奉和上元酺宴应诏 |

五言律诗 | 从军行 | 刘生 | 送临津房少府 | 送丰城王少府 |

送郑州周司功 | 出塞 | 战城南 | 折杨柳 | |

骢马 | 有所思 | 梅花落 | 紫骝马 | |

送梓州周司功 | 送杨处士反初卜居曲江 | 咏竹 | ||

五言排律 | 送李庶子致仕还洛 | 和刘长史答十九兄 | 早行 | 途中 |

送刘校书从军 | 游废观 | 和石侍御山庄 | 和酬虢州李司法 | |

和骞右丞省中暮望 | 和刘侍郎入隆唐观 | 和辅先入昊天观星占 | 和旻上人伤果禅师 | |

和郑校雠内省眺瞩思乡怀友 | 送李庶子致仕还洛 | |||

五言绝句 | 夜送赵纵 | 薛洗马宅宴田逸人 | ||

序 | 王勃集序 | 宴族人杨八宅序 | 送东海孙尉诗序 | 登秘书省阁诗序 |

李舍人山亭诗序 | 送徐录事诗序 | 晦日药园诗序 | 宴皇甫兵曹宅诗序 | |

崇文馆宴集诗序 | 送并州旻上人诗序 | 群官寻杨隐居诗序 | ||

碑 | 少室山少姨庙碑 | 唐昭武校尉曹君神道碑 | 唐右将军魏哲神道碑 | 泸州都督王湛神道碑 |

大唐益州大都督府新都县学先圣庙堂碑文 | 遂州长江县先圣孔子庙堂碑 | |||

后周青州刺史齐贞公宇文公神道碑 | 大周明威将军梁公神道碑 | 唐同州长史宇文公神道碑 | ||

唐恒州刺史建昌公王公神道碑 | 唐赠荆州刺史成公神道碑 | 益州温江县令任君神道碑 | ||

原州百泉县令李君神道碑 | 唐上骑都尉高君神道碑 | |||

墓志 | 酅国公墓志铭 | 杜袁州墓志铭 | 常州刺史伯父东平杨公墓志铭 | |

隰川县令李公墓志铭 | 李怀州墓志铭 | 从弟去盈墓志铭 | 从弟去溢墓志铭 | |

从甥梁锜墓志铭 | 彭城公夫人尔朱氏墓志铭 | 伯母东平郡夫人李氏墓志铭 | ||

行状 | 中书令汾阴公薛振行状 | 左武卫将军成安子崔献行状 | ||

祭文 | 为薛令祭刘少监文 | 同詹事府官寮祭郝少保文 | 为梓州官属祭陆郪县文 | 祭汾阴公文 |

以上内容来源于《杨炯集》目录 及《杨炯集笺注》目录 | ||||

杨炯祠

据《龙游县志》载,浙江省衢州市原盈川故址现为盈川村,村边建有杨公祠一座,也称城隍庙,内有杨炯塑像,千百年来香火不绝。传说该祠几经搬迁,地址有三处:第一处在盈川村西,旁大觉寺古庙边,建于宋代,毁于元初。第二处在盈川村东,旁衢江,划归龙游,于1940年拆除。第三处为现庙,于1986年6月倒塌,现仅存部分建筑。

祭祀活动

祭祀活动

祭祀活动

从此以后,当地百姓为求丰衣足食,四季平安,每年的农历六月初一,民间都要发兴起举行“杨炯出巡”祭祀仪式,代代延续。随着年代久远仪式更加隆重,参加祭礼的基本上包括原属28都68庄的百姓,祭前,他们都要沐浴后换上干净整洁的衣服,然后等待参加祭祀活动。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。