-

杜衍 编辑

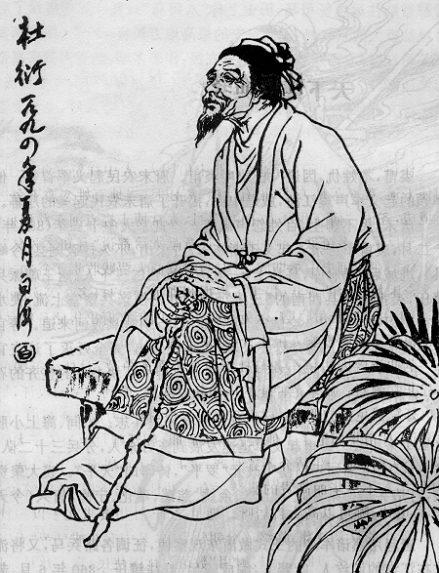

杜衍(978年-1057年3月17日 ),字世昌。越州山阴(今浙江绍兴)人。北宋名臣,唐朝名相杜佑之后。

大中祥符元年(1008年),杜衍登进士第,补扬州观察推官,历知乾、扬、天雄、永兴、并等州军,以善于治狱闻名。宋仁宗特召其为御史中丞,兼判吏部流内铨。历任知审官院、知永兴军、枢密使等职。庆历四年(1044年),拜同平章事,支持“庆历新政”,为相百日而罢,出知兖州。庆历七年(1047年),以太子少师致仕,累加至太子太师,封祁国公。杜衍寓居南都十年后,于嘉祐二年(1057年)去世,年八十。获赠司徒兼侍中,谥号“正献”。

杜衍善诗,工书法,所写正、行、草书皆有章法,为世人推重。《两宋名贤小集》收有《杜祁公摭稿》一卷,《全宋诗》录有其诗。

概述内图片来源:《睢阳五老图》

本名:杜衍

别名:杜世昌、杜祁公、杜正献

字:世昌

所处时代:北宋

民族族群:汉族

出生日期:978年

逝世日期:1057年3月17日

主要作品:《杜祁公摭稿》

主要成就:历职地方,以善辨狱闻;支持“庆历新政”

籍贯:越州山阴

官职:枢密使、同平章事、太子太师等

封爵:祁国公

追赠:司徒兼侍中

谥号:正献

立志苦读

太平兴国三年(978年),杜衍出生,年幼时母亲改嫁钱氏。

淳化四年(993年),十五岁的杜衍遭两位兄长虐待,用剑砍他。后来他到母亲那里,继父不肯收留,只好在孟洛等地流浪。一富户相里氏看杜衍仪表不凡,将女儿嫁给他。杜衍束发苦志厉操,尤其酷爱读书。

政有能名

大中祥符元年(1008年),杜衍中进士甲科。进士及第后,杜衍补任扬州观察推官,改任秘书省著作佐郎、知平遥县。之后受朝廷使者举荐,担任晋州通判。

杜衍版刻像

杜衍版刻像

杜衍后以太常博士之职为河东路提点刑狱,升任尚书祠部员外郎。他巡视潞州时,澄清冤案,知州王曙因此写了《辨狱记》。

高继升知石州时,有人诬陷他勾结外族策划变乱,将其逮捕捉拿。此案久不判决,杜衍辨明这一冤案,将诬告者治罪。宁化军守将将人审讯定为死罪,案情不实,杜衍反复核实加以改正。守将不伏罪,上诉朝廷,朝廷诏令刑狱复审,果然那人罪不当死。杜衍又移任京西路提点刑狱,并调知扬州。

天圣六年(1028年),有司上奏称杜衍治狱有功,当受赏赐,于是升为刑部员外郎。 刘太后(即章献明肃皇后)派使者安抚淮南。使者回京后,还没有说其他话,太后就问杜衍是否安康。使者将杜衍的治绩向太后汇报,太后感叹说:“我听说他很久了。”

其后,杜衍历任河东转运副使、陕西转运使、三司户部副使等职,又升任天章阁待制、知江陵府。他尚未到任,恰遇河北军费匮乏,朝廷调杜衍带工部郎中衔为河北都转运使。他理财有方,不向百姓征收赋税而使军费充足。回京后,杜衍任枢密直学士,他请求外出任职,得以右谏议大夫衔出知天雄军。

杜衍为政严谨细密,不用严刑来督责官吏,但官民也畏惧他的清廉严整。仁宗召他为御史中丞。杜衍上奏认为应常召见中书、枢密的官员,多听取其建议。他针对当时豪商大贾贱收贵卖、囤积居奇困扰民生的情况,提出“年有丰凶,谷有贵贱,官以法平之,则农有余利”的常平之法。

杜衍兼判吏部流内铨时,根据因选补条律繁多冗长,使得官吏大多受贿、钻法律的空子的现状,立即颁发给属吏函装铨法。杜衍尽力阅览,将本末典折全部了解清楚。次日,他命令其他官吏不要升堂,各自在本署听取行文书,选举之事全部由自己决定,使官吏不能谋取奸利。数日后,杜衍声震京师。后改知审官院,任内按在吏部时的办法裁决取断。再升任为工部侍郎、知永兴军。当地有位百姓白天失去了他的妻子,杜衍用计捕获了罪犯,将被埋的尸体发掘出来,还发现被罪犯杀死的其他两位妇人的尸体。秦地人大为震惊。后调知并州。

革除民弊

宝元元年(1038年),李元昊叛宋建立西夏。朝廷因并州的太原为战略要地,加杜衍为龙图阁学士。

宝元二年(1039年),杜衍迁官刑部侍郎,再次出知永兴军。当时,宋夏战争兴起,百姓苦于征发兵役,官吏因此为奸。杜衍分别计划,根据道路的远近,给予充裕的集合时间,让百姓依次服役,比其他各州节省了一半的费用。他回京后,代任开封府知府,附近的人久闻杜衍的名声,都不敢私自请托。 开封府常出能吏,但能兼擅民政的,“惟公(杜衍)一人。”

事上以忠

杜衍全身像

杜衍全身像

庆历三年(1043年),升为吏部侍郎、枢密使。 每次逢到仁宗亲自降旨,杜衍大都不执行,共积累至十多封诏书,便献纳在仁宗面前。谏官欧阳修入朝进对,仁宗说:“外人都知道杜衍封还内降吗?凡是有求于朕的人,每次都以杜衍不同意而告知于请求者从而停止,比杜衍所封还的诏书要多得多。”

辽夏交战后,参知政事范仲淹宣抚河东,想亲自率兵出战。杜衍说:“两国正在交战,军势正盛,不可轻易出兵。”范仲淹在仁宗面前与杜衍争议,并诋毁杜衍,言辞十分尖刻急迫。范仲淹曾以父礼服侍杜衍,至此为公事与其纷争,但杜衍并未因此而忌恨他。辽朝驸马刘三嘏叛逃归宋,辅臣建议厚待刘三嘏,以获取辽朝的军事机密。欧阳修也请求留住刘三嘏。仁宗向杜衍征求意见,杜衍说:“我国提倡忠信,如果自己违背誓约,接纳叛逃之人,那么我们就不理直气壮了。而且刘三嘏是契丹的近亲,却逃跑前来归顺,这样谋身,还能与他计谋国事吗?接纳他有什么益处,还不如将他归还契丹。”仁宗便将刘三嘏归还辽朝。

百日宰相

庆历四年(1044年)九月二十六日 ,杜衍升任同平章事、集贤殿大学士兼枢密使,正式拜相。他喜欢举荐贤士,抑制佞幸之徒,因而多得罪于人。杜衍的女婿、词人苏舜钦因在文章中的言辞冒犯权贵,监进奏院时,按照旧例,祭祠神庙时要用伎乐来取乐宾客。集贤校理王益柔被杜衍推荐,有人说王益柔曾经戏作《傲歌》,御史便将杜衍与王益柔一一上奏弹劾,想以此陷害杜衍。谏官孙甫说:“丁度趁奏对时求官,请将此事交给执法官吏处理。”丁度知道孙甫上奏有误,极力请求置对。杜衍由于孙甫刚奉诏出使契丹,于是暂扣此奏,丁度因此对杜衍十分怀恨。等到杜衍被罢职时,丁度草诏指责杜衍结纳朋党。当时,范仲淹、富弼、韩琦等人因主持“庆历新政”,遭到攻讦。仁宗打算罢免二人,杜衍独自为其辩白,反被认为是结纳朋党。

庆历五年(1045年)正月,杜衍担任宰相一百二十日后 ,最终罢相,离京出任尚书左丞、知兖州。 杜衍在地方颇受爱戴,史称“山东尤尊爱之”。

闲居十年

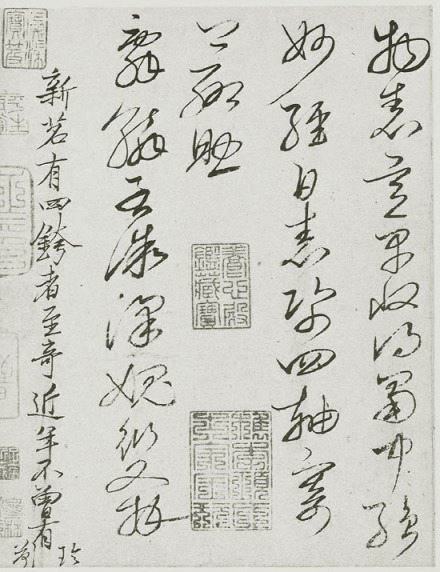

杜衍《仲冬严寒帖》,台北故宫博物院藏

杜衍《仲冬严寒帖》,台北故宫博物院藏

皇祐元年(1048年)七月,仁宗加恩旧臣,特授杜衍为太子太保。

皇祐元年(1049年)九月,仁宗下诏命杜衍赶赴都城开封府陪祀明堂,令应天府敦促派遣杜衍上道,都亭驿站设置帐具、几仗等待他。杜衍声称患病,极力辞谢。 后来,朝廷又进拜杜衍太子太傅之职,赐其子同进士出身。

皇祐五年(1053年)七月,杜衍被升授为太子太师、资政殿大学士。

知制诰王洙拜谒告归应天府,朝廷命王洙奉诏抚问杜衍,进封祁国公。

至和元年(1054年),杜衍请求让次子、通判应天府杜䜣在期满后能留在应天府任管勾南京留司御史台。仁宗因杜衍是年高德劭的耆老,特诏允准。

病逝南京

嘉祐二年(1057年),杜衍病重,仁宗派宦官赐药,带着太医前去看望,还没有来得及赶上,杜衍便于二月五日(3月17日)在应天府的家中去世,享年八十岁。获赠司徒兼侍中,谥号“正献”。 杜衍临终时,劝诫其子要竭忠尽孝,收殓自己时只用一枕一席,加以小墓矮坟薄葬即可。他亲自起草遗疏,大致是劝仁宗:“不可因为长久安定而忽略边防,不可因为已经富足而轻视财物的节用,应该及早确立太子,以此安定人心。”全疏之中,没有一句话提及私事。

同年十月十八日,杜衍次子杜将其葬于应天府宋城县的仁孝原。

杜衍历知乾、扬、天雄、永兴、并等州军,又提点河东路、京西路刑狱。在地方时,杜衍皆以擅长治狱闻名。他对法律条文多有革新,又能尽量革除民弊。代知开封府时,既为能吏,又能兼擅民政。

杜衍在朝廷内外任职,封还内降,杜绝私情。在枢密院任职后,对宋与辽、夏的外交事务多有参与,主持慎重说。 庆历四年(1044年),杜衍拜相后,支持范仲淹等人推行的“庆历新政” ,以求改变北宋“三冗”局面。

苏舜钦:臣立性褊直,有不可移之资;临事迂疏,必无能成之策。尘污近辅,贻诮多方;绩效不扬,讥议上彻。居常悚栗,日俟窜投。而陛下收臣于贱朽之中,拔臣于毁谤之内;以谓石庆老而弥谨,赵禹孤而能立,掩阙失而不问,惟忠鲠之是称。 (《杜公谢官表》)

杜衍半身像

杜衍半身像

王称:事有矫拂於人之情,而吾独不愧於中者,公而已。衍相仁宗,抑侥幸,修纪纲,而囿以至,公一时怨府有所不(阙)也。昔姚、宋罢斜封官而开元之盛实归之,衍亦多封环内降,而仁宗赖以绝滥进之阶,庆历之光明俊伟,衍与有力焉,呜乎,衍之贤,其知为治之体者,与其得为相之道与。 (《东都事略》)

王十朋:我太祖太宗,肇造我宋之家法者也。真宗仁宗至于列圣,守我宋之家法者也。先正大臣,若范质、赵普之徒,相与造我宋之家法者也。在真宗时,有若李沆、王旦、寇准。在仁宗时,有若王曾、李迪、杜衍、韩琦、范仲淹、富弼之徒,相与守我宋之家法者也。 (《御试策试》)

周葵:愿陛下以仁祖为法,大臣以杜衍为法。 (《宋史》引)

吕中:①以庆历、元祐之盛,而杜衍之任怨,吕大防之尽忠,且欲汰吏而不可得,况若士、若民、若兵、若官乎?是虚文之习难革故也。 (《宋史全文》引)②杜(衍)、富(弼)、欧(阳修)、余(靖)以邸狱而尽去,始者所行之人虽尽废黜,而陈执中既罢之后,诸贤复召,而或异之钧衡,或列于论思,气类相感,竟不至伤吾保泰之和,诸贤何憾哉? (《宋史全文》引)

黄震:公治京师,权要不敢干。居审官铨,吏不得与。为宰相,封还内降,至人主籍以杜私谒。而戒门生小吏,乃使无露圭角,惟默而行之,无愧于心,此意岂浅丈夫可识哉?方议大举伐夏,虽韩公亦不疑,独公以为必不可。契丹与夏战河外,虽范公亦以兵从,独公以为必不来。可谓有大过人之识。公清苦自律,而均给下僚。历知州、提、转、安抚,未尝劾一官。此又大臣之德量然也。然公越人也,自十五六诣河阳,七十而致仕,寓居南京十年薨,岂未尝归越与? (《名臣言行录》)

陶宗仪:廉洁自刻,考其大节,伟如也。 (《书史会要》)

脱脱:李迪、王曾、张知白、杜衍,皆贤相也。四人风烈,往往相似。方仁宗初立,章献临朝,颇挟其才,将有专制之患。迪、曾正色危言,能使宦官近习,不敢窥觎;而仁宗君德日就,章献亦全令名,古人所谓社稷臣,于斯见之。知白、衍劲正清约,皆能靳惜名器,裁抑侥幸,凛然有大臣之概焉。宋之贤相,莫盛于真、仁之世,汉魏相,唐宋璟、杨绾,岂得专美哉! (《宋史》)

邹智:宋之英主,无出仁宗。夏辣怀奸挟诈,孤负任使则罢之;吕夷简痛改前非,力图后效则包容之;杜衍、韩琦、范仲淹、富弼,抱才气有重望,则不次摺之。故能北御契丹,西臣元昊,而庆历、嘉佑之治号为太平,未闻一任一疑可以成天下之事也。 (《弘治庚申拾遗》)

张居正:杜衍封还内降,最为忠直。 (《资治通鉴直解》)

王夫之:①夫君子乐则行,方行而忧,忧即违也;忧则违,方违而乐,乐又可行也。内审诸己,而道足以居,才足以胜,然后任之也无所辞。外度诸人,而贤以汇升,奸以夙退,然后受之也无所让。以此求之张齐贤、寇准、王曾、文彦博、富弼、杜衍诸贤,能超然高出于升沈兴废之闲者,皆有憾也。 (《宋论》)②夷考其人,韩、富、范、杜诸公之大节炳然者,若而人矣。 (《宋论》)

朱轼:衍之发幽摘伏,钩距缪数,奸不得(阙),人服其神。又当扰攘之秋,加以师旅饥馑,而能斟酌条理,沛然有余。虽古称良吏,莫能过也。迨至位历台阶,谋兼军国。是时韩、范、富等皆以盖世非常之材,各抒所见,论议纷然。而衍以虚公清慎,为之弁冕。和(阙)同济,退无后言。可谓得公辅之体矣。宋至仁宗之朝,士知廉耻,人怀自励,几于三代之风。所患者,兵弱财匮,而外寇肆其侵凌也。诚得衍之才而用之,因权制变,精通微密,财易足、兵易振也。语曰:“士易得而难用。”岂衍谓耶? (《史传三编》)

蔡东藩:若夫韩琦、范仲淹二人,亦不过一文治才耳。主战主守,彼此异议,主战者有好水川之败,虽咎由任福之违制,然所任非人,琦究不得辞责。主守者遭(李)元昊之谩侮,微杜衍,仲淹几不免杀身。 (《宋史演义》)

文学

杜衍善诗,读书“虽老不倦”。 影印文渊阁《四库全书》本《两宋名贤小集》收有《杜祁公摭稿》一卷,《事文类聚·前集》、《苕溪渔隐丛话》、《式古堂书画汇考》等书也有收录。《全宋诗》录有其诗。

书法

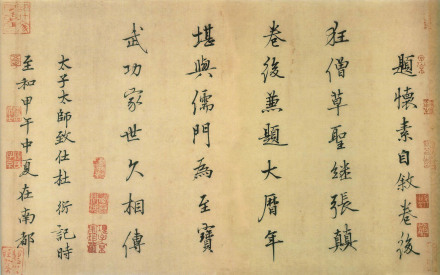

杜衍《题怀素自叙帖后》

杜衍《题怀素自叙帖后》

安于贫素

杜衍为政清廉,平时从不营殖私产,以至于致仕后,连几间像样的房子都没有,只好寄居在南京应天府(今河南商丘市)的回车院。宋代各地都建有回车院,有的作为官员卸任后等待接任者到来的临时住所,有的作为驿站,相当于官员招待所。杜衍在回车院一住就是十年,吃住简陋,却从无抱怨。杜衍不好酒,即便有客造访,也不过“粟饭一盂,杂以饼饵,他品不过两种”,简简单单,丝毫没有玉食笙歌的做派。

不事张扬

杜衍一向为人低调,致仕后的他,更是朴实如田夫野老,有人劝他着居士服,他却说:“老而退休,哪能以高士自居呀!” 他或出游,或读书,或吟诗,还开始练习草书,追求精神的丰富,不追求物质的奢华,过着清贫自乐的生活。

然而,低调做人的他,在退休的日子里却发生了两件让人啼笑皆非的事情。

杜衍画像

杜衍画像

当时,有位本路的发运司管勾文字(官名)到。大家纷纷向他打招呼。运勾少年得志,见只有一位老头既不打躬又不作揖,像钉子一样钉在凳子上不动,不禁火冒三丈,厉声问:“足下前任甚处?”杜衍头也不抬,轻声回答:“同中书门下平章事(宰相)。”年轻的官员顿时面红耳赤,呆若木鸡。

还有一次,一位新科进士被朝廷安排到边关出任副职,路经应天府,守臣王举正得知他才华出众,年少登科,估计前途无量,便把府里那些“牙兵、宝辔、旌钺”全部安排出来,为这位新贵禁卫开路。应天府的街道上顿时热闹了起来,只见彩旗飘飘,鼓声阵阵,场面盛大,引得老百姓侧目围观,纷纷猜测这是哪位朝廷要员来视察。

正好杜衍出门归来,与新贵的队伍狭路相逢,无路可避,杜衍便拉下帽檐,竖起衣领,放慢马步,靠边让路。两个仆人也拉住马,停于路旁。然而,新贵却因杜衍一行没有下马而十分恼怒,没好气地问身边的随从,这是谁呀?随从回答,这是已致仕的宰相杜太师。

须发早白

杜衍还未到四十岁,已须发尽白。清代陆以湉在《冷庐杂识》中将他与东晋大臣王彪之并列,认为“气血衰则须发易白,每于此征年祚焉”。

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

家世 | 九世祖 | 杜佑 | 唐朝宰相,封岐国公。卒赠太傅,谥号“安简”。 |

祖父 | 杜叔詹 | 官至鸿胪卿,追赠太师、中书令兼尚书令,追封吴国公。 | |

父亲 | 杜遂良 | 官至尚书度支员外郎,追赠太师、中书令兼尚书令,追封韩国公。 | |

—— | 妻子 | 相里氏 | 封晋国夫人。 |

子辈 | 长子 | 杜诜 | 官至大理评事。 |

次子 | 杜䜣 | 官至太常博士。 | |

三子 | 杜讷 | 官至将作监主簿,早卒。 | |

四子 | 杜诒 | 官至秘书省正字。 | |

孙辈 | 孙子 | 杜绾 | 矿物岩石学家,著有《云林石谱》。 |

据《太子太师致仕杜祁公墓志铭》记载,杜衍有三女,长女嫁集贤校理苏舜钦,次女嫁秘阁校理李綖,幼女嫁单州团练推官张遵道。 | |||

表格参考资料:

《文忠集·卷三十一·太子太师致仕杜祁公墓志铭》

《隆平集·卷五》

《东都事略·卷五十六》

《宋史·卷三百一十·列传第六十九》

宅第

据《河南通志》记载:杜衍宅,在南京应天府(今河南商丘)驿舍。

墓葬

据欧阳修所撰《太子太师致仕杜祁公墓志铭》记载:杜衍墓位于应天府宋城县仁孝原。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。