-

苏舜钦 编辑

苏舜钦(1008年—1048年),字子美,祖籍梓州铜山(今四川省中江县),出生于汴京(今河南省开封市)。北宋时期诗人、文学家。参知政事苏易简之孙。

苏舜钦早年以父荫补太庙斋郎,调荥阳尉。景祐元年(1034年)进士及第,历知蒙城、长垣县。他在政治上倾向于以范仲淹为首的改革派。庆历三年(1043年),因范仲淹举荐,召试授集贤殿校理、监进奏院。庆历四年(1044年),以卖废纸钱办祀神酒会,被御史中丞王拱辰诬奏为“监守自盗”,罢官为民。庆历五年(1045年),南下苏州,筑沧浪亭自居。庆历八年(1048年),复官为湖州长史,未赴任即因病去世,时年四十一岁。

苏舜钦才华出众,在宋初与与穆修一起倡导古文运动。其诗文质朴激切,是北宋诗文革新的重要作家,与欧阳修、梅尧臣交游,时称“欧苏”或“苏梅”。有《苏舜钦集》存世。

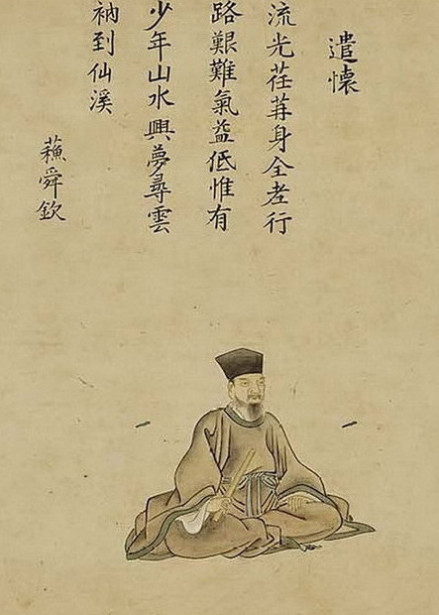

(概述图:清孔继尧绘《吴郡名贤图传赞》中的苏舜钦画像 )

全名:苏舜钦

字:子美

所处时代:北宋

民族族群:汉族

出生地:开封(今属河南)

出生日期:1008年

逝世日期:1048年

主要作品:《苏学士文集》《苏舜钦集》

祖籍:梓州铜山(今四川省中江县)

文名早著

苏舜钦祖籍梓州铜山(今四川中江),曾祖父苏协始由梓州铜山迁居汴京。 北宋大中祥符元年(1008年),苏舜钦出生于汴京(今河南开封)。 苏舜钦年轻时慷慨而胸怀大志,相貌奇特与众不同。在天圣年间(1023年—1032年),当时的学者写文章多喜欢用对偶句,但唯独苏舜钦和河南的穆修喜好写作古文和诗歌,因此一时之间,许多才俊之士都追随他们。

屡试不第

天圣二年(1024年),苏舜钦第一次参加科举考试,但未中举。

天圣五年(1027年),苏舜钦第二次参加科举考试,依然未中举。

天圣六年(1028年),苏舜钦因父亲的官职而得以补为太庙斋郎。

天圣七年(1029年)闰二月,宋仁宗下诏复制举,苏舜钦上《投匦疏》对制举提出补正意见。六月,玉清宫因雷雨起火烧毁,苏舜钦又撰《火疏》,前往登闻鼓院上奏章进谏。 同年,苏舜钦调任荥阳(今属河南)县尉。

天圣八年(1030年),苏舜钦第三次参加科举考试,但再次落第。

明道元年(1032年),苏耆调任河东转运使,苏舜钦随父至任所。

科举入仕

景祐元年(1034年)三月,苏舜钦赴京参加科举考试,进士及第。 授职光禄寺主簿、知亳州蒙城县(今属安徽),就任仅两个月,父亲苏耆去世,苏舜钦去官奔父丧。

宝元元年(1038年),终丧的苏舜钦以光禄寺主簿知长垣县(今属河南)。

康定元年(1040年),苏舜钦迁大理评事,监在京店宅务。

庆历元年(1041年),苏舜钦的弟弟苏舜宾出知会稽县(今浙江绍兴),接母亲过去尽孝。没想到两个月不到,苏舜宾染疫而亡,母亲悲伤过度,于五月十六日去世。消息传来,苏舜钦立即离职,与哥哥苏舜元赴会稽奔丧,运棺北上,回京后举行葬礼,随后聚族于山阳守制。

削籍为民

主词条:进奏院案

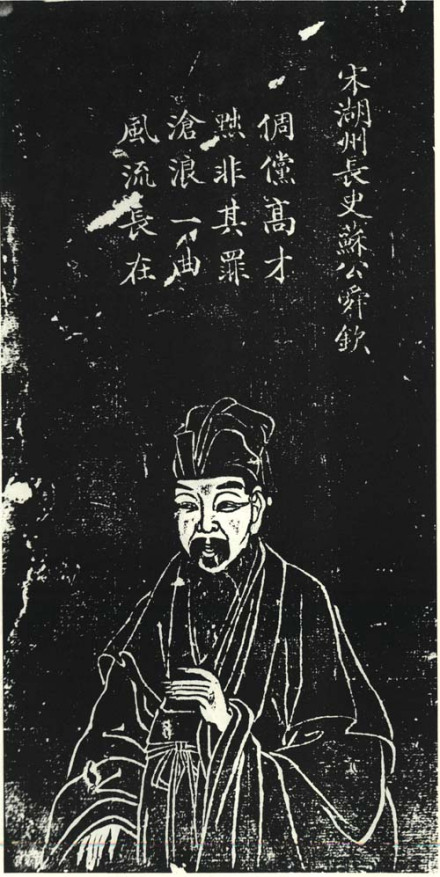

苏舜钦像

苏舜钦像

病逝苏州

庆历五年(1045年)春,苏舜钦离开东京,四月抵达苏州。经过三次迁徙,五月,筑沧浪亭定居,此后寄情于山水、潜心于诗书。

庆历八年(1048年),苏舜钦给宰相文彦博上了《上集贤文相书》,通过此次上书,苏舜钦复官为湖州长史,但未及赴任即于十二月病逝,卒时年仅四十一岁。

政治

从现有文献看,苏舜钦最早上书,呼吁改革的文章是《投匦疏》与《火疏》两篇疏论。二者都作于天圣七年(1029年)。他上书呼吁改革,其时间可谓是相当早的。在此之前,只有范仲淹于天圣五年(1027年)上过一篇万言书。

《投匦疏》《火疏》具体来说,前者主要讲了以下四点:第一,征召“贤良”不应只面对“官京师者”,而应向“草莽之士”开放。第二,对于“草莽之贤”,应让“诸郡守宰”恭请寻访,方能体现朝廷求贤之诚,不能幻想他们主动应诏。第三,笔试考试不能限定字数,“束之对偶”,而要讲究“施用”,不为“空言”。第四,将帅选拔不应考试弓箭技艺,而应该重点考察其统军“机略”。后者主要讲了以下五条:第一,“采吉士,去佞人”;第二,“姑务修德,以勤至治”;第三,“使百姓足给,而宽其征税”;第四,严格“赏罚”,力避“弗公”;第五,重视“贮藏”,不搞“大兴土木”。等等。如果将以上内容与范仲淹后来在“庆历新政”时所提出的改革措施加以对比,不难发现它们在基本精神上,实可谓是遥相呼应的。

自此以后,他又多次向朝廷上书。如景祐三年(1036年)范仲淹因上书抨击吕夷简,被贬饶州。苏舜钦此时还在长安守丧,但是仍写了《乞纳谏书》。在这篇奏疏中,他呼吁朝廷广开言路,积极纳谏,鼓励臣子建言献策,揭露时弊,对朝廷“戒越职言事”的诏书坚决反对。在景祐四年(1037年)他丧服刚满,便又进而写了《论五事》,从京城治安、官吏任命、吏治整顿、社会救济、惩治贪污等五个方面进一步提出了自己的改革建议。在宝元元年(1038年)他又进而写了《诣匦疏》,对国家所面临的危机作了进一步展示,再次强调了朝廷纳谏,鼓励臣下建言献策的重要性,并提出了朝廷改革,刷新政局的两个根本原则:一是正心,二是择贤。

苏舜钦提出不少切合实际的改革措施。譬如在《上范公参政书》里,他就一口气提出了七条建议,在这里面有多条都是很有针对性的,很能抓住问题的根本。具体说来,它们主要是:

第一,加强大臣对太子之立的干预,确保太子未来不会因一己私见而轻易改变国家的既定政策。

第二,财政管理实行专人专责,确保预算合理,生财有道。

第三,宋夏战争也同样应实行专人专责,一改畏避循畎,不思进取,或众议杂陈,互相非难的旧习。

第四,要求后宫以身作则,带头抵制浮华之风。

除了以上四条外,苏舜钦还有不少其他建议。诸如严格军队纪律、注意贫富差距、招揽英雄贤才、重视基层吏治、规范社会救济、惩治贪污腐败、改革考试内容、公平福利待遇、加强战略防守、鼓励建言献策等等。这些建议对清除宋代长久以来的弊政也同样都是至关重要的。

和范仲淹所上的《十事疏》相比,苏舜钦的建议无疑更根本。有的学者说:“范仲淹执政后多所更张,舜钦此书,颇有影响。”还有学者认为:“苏舜钦为改革派领袖范仲淹出谋划策,起了智囊作用。”“范仲淹抵御西夏卓有成效,是与采纳了苏舜钦的正确意见分不开的。”

文学

散文

苏舜钦的散文成就虽不及诗歌,但也很有影响力,欧阳修曾在《苏氏文集序》中指出苏舜钦对宋文发展有重大的贡献,并承认苏氏学古文在自己之前,“为于举世不为之时”,无疑有筚路蓝缕之功。

一、论政之作有刚正之气、雄健之风

早在天圣七年(1029年)时,苏舜钦就作《投匦疏》,称自己所以“析肝沥悃”而上书直言,“盖以陛下开言路,塞讳门,采瞽说,纳愚虑”,“若陛下责其犯上,罪其错议,臣虽膏钺转壑,不为之怨”,体现了为国事献言无所畏惧的精神,笔下刚正之气奋然涌出。景祐三年(1036年),苏舜钦于居丧中上《乞纳谏书》。文章堪称理直气壮,作者骨鲠在喉,不得不吐,为贤者鸣不平,愤朝廷不公正,引古代明君之从谏如流,劝仁宗皇帝速改弦更张。文句短长错落,奇偶相间,如飞流直下,气势磅礴,充分表现出苏舜钦一心为国无私无畏的品格。

二、记人之文善于抓住典型,刻画个性

《哀穆先生文》极其生动地展现出穆修刚峭脱俗的个性,他在文章中先是交代主人公因“耻以文干有位”而陷人生活的困境,后述张知白召其为佛庙作记,出资建庙的富豪欲留名记中,以 “图不朽”,穆修不答应。富豪以“白金五斤”诱之,岂料又遭坚决的拒绝。“投金庭下”的动作和掷地有声的语言,把穆修对小人沽名钓誉的鄙视和穷且益坚的品格极其真实而生动地展示出来。

此外,《屯田郎荥阳郑公墓志》述郑希甫抗洪救险,身先士卒,“露坐风雨中三日夜”; 《杜谊孝子传》叙杜谊在两个月里惨遭双亲亡故的打击,“号恸昼夜不绝,勺水不入者累日”“徒跣负土为坟”“手足皲裂血流”;《先公墓志铭》记苏耆幼时聪颖,父苏易简“特爱之,始令诵诗,必自题硕果之上,逾时占数十百篇,果终不食”,等等,皆描画生动,细节感人,令人难以忘怀。

三、写景之篇爽朗明快,显矫健之姿

苏舜钦写景文字虽不多,但颇有简洁清新明快的特点。《并州新修永济桥记》写当地水患,着墨不多,却形态尽出:“太原地括众川而汾为大,控城扼关,与官亭民居相逼切,每涨怒则汩漱沙壤,批啮廉岸,势躁豪,颇为人 忧。”首句点出太原水情,继以“控”“扼”“相逼切”道出汾水流经城区紧贴居所的特点。“每涨怒”领起三句,形象地勾勒出水势的凶猛,自是“颇为人忧”的生动诠释。《处州照水堂记》叙孙元规、李然明两任相隔多年的州守规划、营建照水堂的经过,其中详写李然明之所为。在点出以“照水”为堂名之后,从视野上的“坐视千里”和感觉上的“洒然如秋”道出彼处的特点。接着写“趋过槛下”的“长溪”,“阴晴隐见”的“苍峰古刹”,又写“月轩”“燕阁”“风亭”等,皆因“照水”而引人入胜。行文紧扣题意,文笔清新峻爽,明快有序,诸多景致缀以方位词而连成一体,可谓矫健而多姿。苏舜钦最为脍炙人口的是为诸多古文选本所收的《沧浪亭记》。此篇穷形尽态地描绘沧浪美景,以放浪山林之“真趣”反衬黑暗官场之令人憎恶,将简洁的叙事、精美的写景、浓烈的抒情和深刻的议论融为一体,体现出很高的艺术水平,成为传诵千古的名篇。苏舜钦的记体文,写景堪称上乘,风格矫健爽朗,自成一家。

四、书信之体直抒胸臆,意气慷慨而不乏沉郁之思

清代三十六诗仙图卷之苏舜钦

清代三十六诗仙图卷之苏舜钦

总之,综观苏舜钦的散文,多为紧贴时代脉搏之作,而呈现出雄迈健爽的风貌,在北宋散文史上,留下了值得珍视的光辉的一页。

诗歌

苏舜钦诗歌应分为四个时期:第一个时期从天圣六年(1028年)到景祐二年(1035年)三月,创作古体诗较多,内容多反映时政;第二个时期从景祐二年(1035年)三月到景祐四年(1037年)长安守制时,这一时期苏舜钦开始大量创作近体律诗,写景记游诗大量增加;第三个时期是宝元元年(1038年)至庆历四年(1044年)年底“进奏院事件”前,近体律诗创作较多,政治诗、交游诗与送别诗增加;第四个时期是“进奏院事件”后至庆历八年(1048年)病逝,创作了大量的近体律绝,尤其是七言绝句,此前只有3首,而这一时期却有21首,创作了44首写景记游诗38首感怀诗,只有1首政治诗。之所以形成这样的特点,是与他的人生历程、思想及文学观念的变化分不开的。

(一)

天圣六年(1028年)至景祐二年(1035年)三月是苏舜钦诗歌创作的第一个时期,共留有诗15首。 除绝句外,其他诗歌体裁都有涉猎。但可以看出,他这一阶段倾向于创作古体诗,9首古体诗是3首近体诗的三倍。

苏舜钦这一时期的诗歌内容多反映时政,如《地动联句》描写天圣七年(1029年)的京师地震并向仁宗讽谏;《感兴》中“后寝藏衣冠”讽刺刘太后、宋仁宗崇侈越礼,“瞽说圣所择” 痛惜林书生以直言得罪;《庆州败》对宋夏战争中宋军将昧士怯终致丧师辱国予以抨击;《有客》中在和朋友谈话时仍不忘“蛮夷杀郡将,蝗蝻食民田”,发出“何人同国耻”的感慨。苏舜钦“少慷慨有大志”,这一时期诗歌中还多抒发自己的用世之志,有“予年已壮志未行,案上敦敦考文字”的郁愤;有登第后觉得自己致君泽民、济世安邦之“素尚”可以实现的志得意满;甚至有与友生相别时也在劝其出仕济民之“济物无自孑”。

之所以形成这样的特点,是由苏舜钦当时的经历、思想及文学观念所决定的。苏舜钦少慷慨有安邦济国之大志,这一时期正是他风华正茂,欲有一番作为之时,他的诗歌中多反映时政、社会生活也就不难理解了。

苏舜钦在天圣六年(1028年)曾与穆修、尹洙等倡导“古文歌诗”,“当天圣中,学者为文多病偶对,独舜钦与河南穆修好为古文、歌诗,一时豪俊多从之游。”故这一时期苏舜钦多作古诗而少近体。他在天圣六年(1028年)曾作五律《和解生中秋月》,音律和谐,对仗工整,可见他不是不能作近体诗,而是有意识地不作或少作。

(二)

景祐二年(1035年)三月至景祐四年(1037年)长安守制两年多时间是第二个时期,苏舜钦共留有诗25首。这一时期他开始大量创作近体律诗,15首近体诗是7首古诗的两倍多,8首五言律诗中有4首排律,而苏舜钦一生留下来五言排律也才8首,并且在这一时期还创作了第一首七言绝句《过下马陵》。

这一时期苏舜钦诗歌的内容与前一时期相比有很大不同,前一时期较多地反映时政的诗这一时期只有一首。景祐三年(1036年),范仲淹上“百官图”,又献《四论》,指摘时弊,主张革新,因而得罪宰相吕夷简,被贬饶州,余靖、尹洙、欧阳修不顾个人安危,起而辩争,相继被贬。 苏舜钦《闻京尹范希文谪鄱阳尹十二师鲁以党人贬郢中欧阳九永叔移书责谏官不论救而谪夷陵令尹成此诗以寄且慰其远迈也》即写于此时。 而前一时期较少的写景记游诗却有13首,占诗歌总数的一半多。 这一时期苏舜钦开始写怀古诗,感慨前古兴亡衰废并思考其原因。 值得注意的是,这也是他一生中唯一创作怀古诗的时期。

这一时期,苏舜钦因父亲过世在长安守制,远离社会政治中心,日常生活中最主要的是游览山水,所以政治诗只有1首,而写景记游诗大量增加,慨古叹今之思形诸笔墨,较多怀古诗也就不难理解。古体诗句数没有限制,对仗纯任自然,没有严格要求,不讲求平仄,可以押平声韵,也可以押仄声韵,在一篇诗中可以一韵到底,也可以中途换几次韵。而近体诗对于篇式、句式、对仗句和对仗句的位置,以及声调、韵脚均有严格规定。因此,作古体诗可以纯凭才思,近体诗却难免一番琢磨。除躬耕外,这一时期苏舜钦无其他杂事缠身,平时也多朋友兄弟之间互相唱和切磋,如《和石曼卿明河咏》《次韵和师黯寄王耿端公》;也有闲暇琢磨诗艺,如《长安春日效东野》即模仿孟郊作诗,并开始整理杜甫诗集。这一时期还留下四首五言排律,排律既要句句符合平仄律和联联对仗,又要广其篇幅,难度比较大,从中也可看出他这一时期对诗歌艺术有意识的探索,留下较多的近体诗也就不足为奇了。

(三)

宝元元年(1038年)至庆历四年(1044年)年底“进奏院事件”前是第三个时期,苏舜钦共留有诗47首。 这一时期可以说是古、近体诗并重,但同上一时期相比,古体诗所占比重有了很大增加。

苏舜钦这一时期诗歌的内容同前一时期相比,有两个显著的不同。一是前一时期只有1首政治诗,这一时期有了6首。宝元元年(1038年),夏赵元昊称帝,反宋自立,他写有《己卯冬大寒有感》,忧及在朝者猜忌边将,却不知百万师“寒刮肤革裂,关中困诛敛,农产半匮竭”的现实,不甚愤恨,只能“我欲叫上帝,愿帝下明罚,早令黠虏亡,无为生民孽;《瓦亭联句》写于康定元年(1040年)宋夏瓦亭寨之役后;《吴越大旱》描述了天灾人祸中下层民众“死者道路积,城市接田野,恸哭去如织”的人间惨象;《淮上喜雨联句》为久旱逢霖的百姓们欣喜,也为“县吏事凶贪”“惟于纵诛敛”的现实而心忧;《九日汴中》和《串夷》感慨时事,长吁短叹之余,只能“欲言无上策,且复醉茱萸。”

二是唱和酬答的交游诗和送别诗增加。前一时期这两类总共有3首,而这一时期交游诗有11首,送别诗有7 首。这些诗鲜明地体现出苏舜钦的用世之志。康定元年(1040年)在送安素处士高文悦时,他感慨时事,希望高文悦“更期下翔集,以为苍生福”;写于庆历二年(1042年)的《寄富彦国》,激赏富弼两次出使契丹之行后,也表达了他希望富弼能持国柄,周天下,“夷狄岂能复猖狂”的愿望;写于次年(1043年)的《送李冀州诗》,希望李端懿“不为膏粱所汩没,直与忠义相沉浮”,出仕知冀州能有所作为。值得注意的是,这类诗还更多地体现出他的身世之感与人生之思。

终父丧归京后,苏舜钦曾知长垣县近两年,较多地接触了下层民众的生活,再加上在长安守制时,亲事稼穑,备知农民苦辛,故这一时期开始有较多描写百姓苦难生活的诗作。庆历三年(1043年),任集贤校理,监进奏院,支持范仲淹庆历革新,积极议事议政,所以也多有忧心国事之作。庆历元年(1041年),苏舜钦母丧,和其兄舜元奔丧会稽,后聚族守制山阳。数年内父母双亡,使他开始思考生命的问题。入仕十余年来的宦海浮沉、人情冷暖也使他开始较多地关注人生。在经历了上一个时期对近体诗的浸染后,这一时期苏舜钦开始古、近体诗并重。

(四)

庆历四年(1044年)年底“进奏院事件”后至庆历八年(1048年)病逝是第四个时期,四年时间苏舜钦有诗113 首。这一时期他创作了大量的近体律绝,可见这一时期他的喜好所在。这一时期写景记游诗依然最多,有44首,占诗歌总数的将近40%,而政治诗只有1首。感怀诗有38首之多,而前三个时期总共只有7首。另外,还有交游诗21首,送别诗8首。

这一时期,苏舜钦因“进奏院事件”被除名后寓居吴中,读书之余,苏舜钦主要的活动是游览山水,是友朋间的交往,反映在诗里,就是这一时期较多的写景记游诗、交游诗和送别诗。在记山水胜游外,这一时期的诗歌还开始较多地关注人生,即如何对待生死,“楚灵当日能知此,肯入沧江作旅魂”; 怎样使人的生命与自然融为一体,“应愁晚泊喧卑地,吹入沧溟始自由”,在审美的关照中获得精神的超越和解脱。

苏舜钦被贬虽然社会一致认为“其击而去之者,志不在子美”,但他“议论稍侵权贵”却是不争之事实。所以后来欧阳修劝他戒诗,“永叔近以书戒予作诗”,他自己也说“每避嫌谤口已胶,更遭掀搅岂不畏”,“欲取笔砚俱焚烧, 幸为投弃无传抄”。严酷的现实使他不得不由关注社会转向关注人生,这也是他这一时期只有1首政治诗而有38首感怀诗、44首写景记游诗的原因。

同第二时期一样,苏舜钦这一时期远离政治生活与尘世烦嚣的干扰,有较充裕的时间读书、作诗,故留下来较多的近体律绝。前三个时期的七言绝句只有3首,而这一时期却有21首。这是因为七绝体制灵活,“用韵少,方便择韵,即席口占,亦无出韵之忧”,游赏山水时偶然触发的情思、日常生活中刹那间的感受都可以用七绝来捕捉,所以这一时期的七绝较多且多是写景记游和感怀诗。

影响

苏舜钦是北宋中期诗文革新运动的中坚之一,在宋诗的发展流变中以其创作主张和实践作出了突出的贡献。当时诗文革新的领袖欧阳修在为苏舜钦编订文集时曾坦言:“子美之齿少于予,而予学古文反在其后。”可见,苏舜钦作古歌诗杂文比欧阳修要早,是诗文革新运动中的先锋人物。

西昆体诗人在创作上大多取材于馆阁文人的日常生活和个人雅趣,内容不外写宫廷宴游、咏史怀古或流连光景等,缺乏时代气息。他们又往往同题一咏、更迭唱和,具有一定的消遣娱乐倾向,这是和诗文革新中所提倡的道统文学观相抵触的。苏舜钦在创作中有意识地抵制这种诗风文风,并以诗为武器指责时弊,抒写抱负,其作品中反映现实、表达政治愿望的诗文占了很大比重。在诗文革新背景下,这种强调取鉴古代政治和文化传统、复兴儒道、加强文学创作的功利性和为现实政治服务的主张,对纠正宋初浮华文风,具有重要的实践意义。

在诗歌创作上,与时人多采用近体律绝不同,他有意识地多采用五、七古体形式反映现实和表达豪情。他还有意识地打通诗文表现技巧,在诗中大量使用古文句法,采用奇句单行的形式、直叙铺陈的手法,酣畅淋漓地表达其豪迈奔放的感情,甚至如“之”“乎”“而”等虚字也被他拿来用到了诗中。这种以散文入诗的写法,虽然在某种程度上损害了诗的韵味,但却为宋诗特色的形成和发展作出了重要贡献。

书法

风格

苏舜钦的书法真迹现在已经找不着,但在当时应当是很多的,现在所能见到的主要是《怀素自叙帖》的前补六行和末尾的跋语。苏舜钦曾对怀素《自叙帖》有补有跋,据李郁周考证,苏舜钦家曾藏有两本怀素《自叙帖》。米芾曾亲见并有跋语,他既见过苏舜钦所补前六行的那一帖,也见过另一完好之本,以米芾的专业精审和艺术的深厚学养,尚未指出苏舜钦所补之优劣,可见他对苏补本的肯定,这也正是苏补本神完气足,足与全本无异所致。苏舜钦的添补和跋尾,足见其草书的功力确为不凡。线条干净流畅,起讫分明,笔势变化多样,转折相间而又灵动多姿,章法不甚布置而又自然天成,疏密开合、正欹擒纵一任自然。帖末的行书与前面的草书也相得益彰,从字的体势用笔来看当更多地取法于初唐诸家,法多于意,用笔凝重,尤有欧阳询、陆柬之的风神。

影响

苏舜钦的书法虽以草书为胜,其行书、楷书也有很高的价值,这从前人的评价之中可以看出。虽然苏舜钦的书法作品现在已经很难见到,但他对有宋一代的书法风格的影响以及对后世书法的影响都是功不可没的。

书学思想

苏舜钦没有专门的书论著作,仅散见于欧阳修的一些著作中,欧阳修《学书为乐》中记载:“苏子美尝言:明窗净几,笔砚纸墨,皆极精良,亦自是人生一乐。”可见苏舜钦把学书习字看作是人生一乐事,随心性消遣之笔。又见“苏子美喜论用笔,而书字不迨其所论。岂其力不副其心邪,然万事以其心为本,未有心至而力不能者。”可见,他喜欢论笔讲法,但不被笔法所困;他用心学书,以心为本,抒发性情,不为外事所困,这些思想都是尚意书风的征兆。受此书学思想影响的主要有欧阳修、宋四家等书家。

苏舜钦石刻像

苏舜钦石刻像

北宋·曾巩:舜钦慷慨有大志,好学,工文章,废居苏州,买水石作沦浪亭,时见其志于歌诗。又善书,酣醉落笔,人竞收以为宝,当时伟人如欧阳修辈皆相友善,亦数尝上书论时事。(《苏舜钦小传》)

北宋·王辟之:苏子美有逸才,词气俊伟,飘然有超世之格。(《渑水燕谈录》)

北宋·魏泰:苏舜钦以诗得名,学书亦飘逸,然其诗以奔放豪健为主。(《临汉隐居诗话》)

北宋·黄庭坚:①予学草书三十余年,……晚得苏才翁子美书观之,乃得古人笔意其后;又得张长史、僧怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。②子美于蜀绫纸上写楷字,极端劲可爱。(《书论:书草老杜诗后与黄斌老》)

北宋官方:文臣苏舜钦字子美,……貌奇伟,工文章,历官有政声。虽居下僚,而慷慨喜言事,一时名卿喜与之游。杜衍以女妻之,人谓冰清玉润。作字沉著,而精神充实。尤工行草,评书之流谓入妙品。当时残章片简传播天下,美其文翰者,有“花发上林,月晃淮水”之语。(《宣和书谱》)

南宋·王称:为人倜傥不羁,尤长于古文、歌诗、行草,士大夫收之以为墨宝。(《苏舜钦小传》)

南宋·刘克庄:苏子美歌行雄放于圣俞,轩昂不羁如其为人,及蟠屈为吴体则极平夷妥贴。绝句云:“别院深深夏覃清,石榴开遍透帘明。树隐满地日卓午,梦觉流莺时一声。”又云:“春阴垂野草青青,时有幽花一树明。晚泊孤舟古祠下,满川风雨看潮生。”极似韦苏州。(《后村诗话·前集·卷二》)

元·脱脱等:①舜钦少慷慨有大志,状貌怪伟。②舜钦数上书论朝廷事,在苏州买水石作沧浪亭,益读书,时发愤懑于歌诗,其体豪放,往往惊人。善草书,每酣酒落笔,争为人所传。(《宋史》)

清·叶燮:开宋诗一代之面目者,始于梅尧臣、苏舜钦二人。(《原诗》)

清·宋荦:文章雄健负奇气,如其为人,以之妃晁俪张,殆无愧色。顾晁、张继起于古学大盛之日,而子美独崛兴于举世不为之时,挽杨、刘之颓波,导欧、苏之前驱,其才识尤有过人者。学者论宋初古文,往往以子美与伯长并称,其实伯长不及也。(《苏子美文集序》)

清·徐釚:史传子美慷慨有大志,当天圣吋,与河南穆修为古文诗歌,一时豪俊多从之游。欧阳文忠公亦谓:“余学古文反在其后,独子美为于举世不为之时,其始终自守,不牵世俗趋舍,可谓特立之士也。”嗟乎,由文忠之言观之,则其文章风节,固自傀伟非常,而雄奇历落之气,尤足以挽颓波,而为欧苏诸大家之前导也,岂止抗衡于晁张诸公间哉?(《苏子美文集序》)

清·沈德潜:宋初台阁倡和,多宗义山,名“西昆体”。梅圣俞、苏子美起而矫之,尽翻科臼,蹈厉发扬,才力体制,非不高于前人,而渊涵渟滀之趣,无复存矣。(《说诗晬语》)

清·刘熙载:子美雄快,令人见便击节。然雄快不足以尽苏,犹幽淡不足以尽梅也。(《艺概·诗概》)

清·李星根:余于诗古文词,无能为役,独念子美当北宋之初,以文章为欧曾苏王黄导正轨先路,则固不敢谓世无子美,而开宋代风气者无人,然要不敢谓一代风气之所开初非难,而子美未足为贤也。(《苏子美集跋》)

当代·傅平骧、胡问陶:苏舜钦是北宋中期的一个爱国志士和杰出的文学家。他是以范仲淹为领袖的政治革新运动的积极参加者,又是以欧阳修为盟主的诗文革新运动的重要倡导者。

当代·戴建业:①其诗感情奔放粗犷,想象奇特夸张,语言刚健有力。②梅、苏都是宋诗的开路人,自然难免有开路者不成熟的地方:梅尧臣的古淡有时滑入干涩,苏舜钦的粗犷又往往邻于粗糙。

读书佐酒

据元朝陆友仁《研北杂志》记载,苏舜钦性格豪放,不受约束,喜欢饮酒。他在岳父杜衍家中,每晚读书,以喝一斗酒为标准。杜衍十分怀疑,就让子弟暗中察看。听说苏舜钦读《汉书·张良传》,当他读到张良与刺客行刺秦始皇,却只砸到秦始皇的副车上这一段时,苏舜钦就突然搓着手说:“可惜啊!没有击中。”于是满饮一杯。又读到张良说:“开始我在下邳起义,与陛下在陈留相遇,这是上天把我交给陛下呀。”苏舜钦又拍着桌子说:“君臣相遇,竟如此艰难!”又喝下一大杯酒。杜衍听完大笑说:“有这样的下酒物,喝一斗不算多啊!”

苏氏为汉典属国苏武之后。隋唐时的苏绰、苏威、苏瓌、苏颋皆是其祖上功名显赫的人物。苏颋的八世孙苏传素避广明乱入蜀,遂著籍铜山。长子苏检后又返唐,为昭宗宰相;次子苏拯与兄相随,为容管经略使;幼子苏振留蜀,为铜山县令。苏振子苏寓为后蜀剑州司马,因仕途失意,遂退隐盐泉。苏寓子苏协为后蜀广政十八年进士,初仕彭州掾,后迁合州幕职,复为陵州推官,后又升判官。入宋后,降为怀州法曹,改理曹,又改河南户曹。后因苏易简为翰林学士,推恩,授光禄寺丞开封兵曹,赐五品服。淳化元年卒,葬开封宰辅乡,优诏赠秘书丞。

第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | 第六代 | 第七代 |

|---|---|---|---|---|---|---|

苏寓 | 苏协 | 苏易简(状元,苏舜钦祖父,官至参知政事,赠太师尚书令) | 苏寿(历知泗州、越州、歙州,官终泉州知州、水部郎中) | |||

苏耆(韩维岳父,历任京西、河东转运使,官终陕西转运使、工部郎中、直集贤院) | 苏舜元(进士,历任福建、京西、河东、两浙提点刑狱,官终三司度支判官、度支员外郎,赠光禄大夫) | 苏涓(曾任唐州知州。后又任虞部员外郎、泾州知州) | ||||

苏澥(字浩然,号支离居士,曾任天台县令,开封提举,江东提举。后又迁工部郎中、徐王府翊善) | ||||||

苏注(娶韩亿之子韩综之女,曾任常州司理参军。后又任朝散郎、司励郎中) | ||||||

苏洞(曾任右赞善大夫、将作监丞) | ||||||

苏洪(进士) | ||||||

苏洎(进士) | ||||||

苏汶(进士) | ||||||

苏某(苏舜元长女,嫁进士虞大蒙) | ||||||

苏某(苏舜元次女,嫁承议郎郭逢原) | ||||||

苏舜钦 | 苏泌(字进之,娶参知政事张洎之孙秘阁校理张瑗之女为妻,曾任将作主簿、湖北转运判官,官终虢州知州) | |||||

苏液(历任崇德县令,检详枢密院诸房文字、著作佐郎) | ||||||

苏激(字志东,曾任秘书郎、承务郎) | ||||||

苏某,苏舜钦长女(嫁进士陈紘) | ||||||

苏某(苏舜钦次女) | ||||||

苏舜宾,(进士,娶参知政事韩亿之女为妻,曾任太康县令、光禄主簿,后转会稽县令、大理评事) | 苏澄(苏舜宾独子,娶参知政事李若谷之子李淑之女为妻,历任观察使、县令、太子中舍、通判、勾当排岸司、提举司勾当公事、三司勾当公事、度支判官、知州、提点刑狱公事、朝请郎等职) | 苏之纯(曾任婺州观察推官。后又任奉议郎、信安军通判兼管内劝农事) | ||||

苏之才(孟州司法参军) | ||||||

苏之武(早卒) | ||||||

苏某(苏澄长女,苏澄卒时年纪尚幼) | ||||||

苏某(苏澄次女,苏澄卒时年纪尚幼) | ||||||

苏某(苏耆长女,苏舜钦姊,先嫁大理评事雍扶,后嫁定国军节度掌书记杨献民) | ||||||

苏某(苏耆次女,苏舜钦妹,嫁韩亿之子韩维) | ||||||

苏某(苏耆三女,苏舜钦妹,嫁太常寺奉礼郎寇仲坚) | ||||||

苏宿(官终大理评事) | ||||||

苏叟(官终溧阳县令) | 苏某(苏叟之女,嫁阳翟主簿杨组) | |||||

苏易直 |

(以上参考资料 )

苏舜钦亡后,好友欧阳修于皇祐四年(1052年)整理其遗稿并编成《苏氏文集》十卷。又于皇祐五年(1053年)在《与梅圣俞书》中说: “近为子美编成《文集》十五卷。”此后,关于《苏氏文集》之名称与卷数均有所不同,自宋迄清,有十五卷和十六卷两个版本,十卷本早已荡然无存。清代康熙年间,针对版本佚失情况严重,宋荦以所藏本进行重新校订,由徐惇復刊刻成《苏子美文集》十六卷(白华书屋本)。随后,清人何焯以宋荦《苏子美文集》为底本,又以吕无党校本、吴文定公丛书堂钞本重新校勘,编成校语,一一标明出处。从以上的情况看,苏舜钦的诗文曾有两个宋版本子: 一为南宋施元之刊刻的《苏子美集》十五卷,由于镂版于三衢,亦称“三衢本”; 二为何焯引以校勘的丛书堂钞本,亦保留宋版原貌。如今,这两个版本已失传。到目前而言,以上各种版本、校注本和过录本,大多已亡佚了,只有大约五种版本。其一为上海商务印书馆据“白华书屋本”(即康熙中宋荦校订、徐惇復刊刻《苏子美文集》十六卷)影印的《苏学士文集》十六卷,又称“四部丛刊本”。其二为上海中华书局根据宋荦校本刊刻的《苏学士集》十六卷,又称“四部备要本”。其三为钦定四库全书文渊阁、文津阁所收录的《苏学士集》十六卷,简称“四库全书本”。以上三个版本无论诗文的编排次第还是文字都基本相同,当出自同一版本。其四为今人沈文倬点校的《苏舜钦集》(中华书局,1962年)。该书采用清康熙中宋荦校订、徐惇復刊印的十六卷《苏子美文集》为底本,并依据黄丕烈过录本、陈乃乾过录何焯校本、李星根十卷本进行校勘,书后附有沈氏所撰《苏舜钦年谱》,年谱每年条下先述时事,后叙苏舜钦年龄及事迹,为研究者提供了方便。其五为傅平骧、胡问涛的《苏舜钦集编年校注》,此书以商务印书馆影印的《苏学士文集》为底本校勘,并参考多种校本,是迄今最完备的苏舜钦作品集。该书不仅对苏舜钦的诗文进行了校注,还对90%的诗歌和所有文章进行了编年,对于诗文的写作背景、人物地理、典章制度及真伪考辨等,都有详尽的注释; 诗文后面为附录,附录一为拾遗,在沈本《拾遗》和来云《苏舜钦诗文续拾》的基础上,搜罗更为广泛、齐备,并进行了考辨,附录二为年谱,附录三为传志、杂文,附录四为赠诗、悼诗,附录五为诗话、笔记,附录六为序跋、题识。

生卒年

苏舜钦的生卒年一直存有争议:

陈植锷在《苏舜钦生卒、籍贯考》中,据南宋人李焘《续资治通鉴长编》卷108所载“天圣七年六月丁未……太庙斋郎苏舜钦诣登闻鼓上疏……舜钦时年二十一”上推,考定苏舜钦生于大中祥符二年(1009年),卒于庆历八年(1048年)。后来,杨松冀在《苏舜钦生卒年考》一文中根据欧阳修《湖州长史苏君墓志铭》云“(苏舜钦)庆历八年十二月某日以疾卒于苏州,享年四十有一”,认为以前的推论忽视了公历和农历的换算,庆历八年十二月初一已经是公元1049年1月7日,庆历八年十二月某日实已是公元1049年1月7日以后甚至2月初。如果“卒于庆历八年十二月某日”没问题,那么苏舜钦卒于公元1049年是确定无疑的。再上推41年,苏舜钦应生于1009年。而吴伯雄在《苏舜钦及其诗歌研究》一文中肯定了杨松冀对苏舜钦卒年的阴阳历的区别,但认为据此往上推41年则不妥,因为中国古人以干支和年号纪年,并不采用公元纪年法,今人为了有一个明确的时间概念,往往以公元的年份来换算作家的生卒年,但须注意的是,古人是没有这种概念的。因此,可以说苏舜钦卒于1049年,但要往上推算他的生年的时候,则只能用“阴历”的1048年,而非阳历的1049年。所以苏舜钦应生于大中祥符元年(1008年)。

籍贯

苏舜钦的籍贯计有梓州铜山、绵州盐泉、开封和武功四种说法,也存在争议:

在历史上,主张苏舜钦祖籍梓州铜山的说法颇为流行,如《书史会要》《正德姑苏志》《崇祯吴兴备志》《乾隆鄞县志》《四库全书总目提要》《集义轩咏史诗钞》《宋诗钞》《词林纪事》等。这一说法也得到了当代大多数学者的一致肯认,如刘大杰《中国文学发展史》、郑振铎《插图本中国文学史》、游国恩等《中国文学史》都持此说。此说主要是依据苏舜钦的祖父苏易简的籍贯推定的。

朱杰人在《苏舜钦籍贯及世系考》中,根据欧阳修所撰《苏舜钦墓志铭》“其上世居蜀,后徙开封,为开封人”的说法,结合相关史料,得出苏舜钦籍贯为开封,祖籍为绵州盐泉,郡望为武功。陈植锷、傅平骧、张文彦等研究者皆持此说。但张邦炜在《宋代盐泉苏氏剖析》(见其论著《宋代婚姻家族史论》)一文中,推定苏氏籍贯为绵州盐泉。谭积仁《家族视域中的苏舜钦研究》赞同张邦炜之说法,但认为自从苏舜钦的祖父苏易简开始,就从四川迁居到了开封,苏舜钦就是在开封出生的,所以,他的籍贯应当是开封,绵州盐泉只能算作他的祖籍。

与欧阳修订交时间

苏舜钦与欧阳修是至交好友,关于二人订交之时间,学界多定在定在天圣六、七、八年间(1028年—1030年),但吴伯雄在《苏舜钦及其诗歌研究》一文中认为,苏欧之订交,当在景佑二年(1035年),苏舜钦自蒙城(今属安徽)往长安奔父丧途经开封之时。

墓址

苏舜钦去世八年后,其妻杜氏“嘉祐元年(1056年)十月某日”安葬苏舜钦于“润州丹徒县义里乡檀山里石门村”。苏舜钦安葬的地点,《光绪丹徒县志》卷二“檀山”称:“苏舜钦墓在山下之石门村。”当在今镇江市檀山路中段到南段一带。

故居

沧浪亭,苏舜钦于庆历五年(1045年)携妻子南下,流寓苏州。他在府学东边发现一块弃地,附近还有荒芜的池馆。于是他花了四万钱将它买下,加以修葺,还在水旁筑亭,取《楚词·渔父》中“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”之意,将此园命名为“沧浪亭”。

雕塑

《名人园》中的“三苏”组雕,作者罗平

《名人园》中的“三苏”组雕,作者罗平

德阳《名人园》滨河公园位于四川省德阳市旌阳区市内,园内有中江三苏(苏易简、苏舜钦、苏舜元)雕塑:《文魁铜山,懿笔新彩》。

四川省绵阳市绵阳中学内有潼川三苏(苏易简、苏舜钦、苏舜元)雕像。

活动

2022年4月14日,中江县召开“铜山三苏”文化研究挖掘利用工作座谈会。 12月28日,由德阳市文联、眉山市文联、中共中江县委县人民政府主办的德阳(中江)·眉山“赓续文脉——铜山眉山三苏文化书画精品联展”在中江县举办。

为挖掘传承利用地方优秀传统文化,做好“铜山三苏(苏易简、苏舜元、苏舜钦)”文化的挖掘和传承,2023年12月1日,中共中江县委、中江县人民政府、德阳市社会科学界联合会主办的四川铜山三苏文化研究院成立大会暨文化传承创新系列活动,在四川中江启幕。现场还宣布设立“铜山三苏文化基金”,并宣布成立“铜山三苏文化基金管理委员会”。 当天下午还举行了“铜山三苏”文化研究座谈会。

关于苏舜钦的生平,主要参见欧阳修《湖州长史苏君墓志铭》 、《宋史·卷四百四十二·列传第二百一》 。

2020年电视剧《清平乐》:郑皓原饰演苏舜钦。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。