-

黄帝 编辑

黄帝,是中华民族的祖先,是中国古代的一位帝王,是华夏的第一位古帝 ,五帝之首。黄帝被尊祀为“人文初祖”。 《尚书·吕刑》中“黄帝”乃皇天上帝。 在《山海经》里“黄帝”只是诸帝之一,直到春秋战国时期才被定于一尊。 据说他是少典与附宝之子,本姓公孙,后改姬姓 ,也有说巳姓。 名轩辕,一说名轩。 建都于有熊,亦称有熊氏。也有人称之为“帝鸿氏”。

史载黄帝因有土德之瑞,故号黄帝。黄帝在位期间,播百谷草木,大力发展生产,始制衣冠、建舟车、制音律、作《黄帝内经》等 。

中文名:黄帝

别名:轩辕氏、有熊氏、帝鸿氏

神话体系:中国神话

形象出处:山海经

综述

《史记·五帝本记》记载:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名轩辕,黄帝居于轩辕之丘”。黄帝的诞辰是农历三月初三,即上巳节,是汉族水边饮宴、郊外游春的节日。中国自古有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。至于具体出生地点,史学界并没有统一的观点。

传说一、黄帝出生于中国西北黄土高原的沮源关降龙峡。在传说中黄帝的母亲是黄土高原上的一名少女,一天傍晚

《史记》记载:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名轩辕。诸侯有不顺者,从而征之,未尝宁居。东至于海,登丸山,及岱宗。西至崆峒,登鸡头山。南至江,登熊、湘。北极荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。迁徙无常处,以师兵为营卫。官名皆以命,为云师。置左右大监,监于万国。获宝鼎。举风后、力牧、常先、大鸿以治民。有土德之瑞,故号曰黄帝。有二十五子,其得姓者十四人。黄帝居轩辕之丘,而娶於西陵氏之女,是为嫘祖。(音缧)为正妃,生二子,其后有天下:其一曰玄嚣,是为青阳,降居江水;其二曰昌意,降居弱水。昌意娶蜀山氏女,曰昌仆,生高阳。高阳有圣德焉。黄帝崩,葬桥山。其孙昌意之子高阳立,是为帝颛顼。”;《帝王世纪》记载:“黄帝,有熊氏少典之子,姬姓也。母曰附宝,其先即炎帝母家有蟜氏之女,世与少典氏婚,故《国语》兼称焉。及神农氏之末,少典氏又取附宝,见大电光绕北斗枢星照郊野,感附宝,孕二十五月,生黄帝於寿丘,长於姬水。龙颜,有圣德,受国於有熊,居轩辕之丘,故因以为名,又以为号。与神农氏战于阪泉之野,三战而克之。力牧、常先、大鸿、神农、皇直、封巨人镇大山,稽鬼、臾区、封胡、孔甲等,或以为师,或以为将,分掌四方,各如己视,故号曰黄帝四目。又使岐伯尝味百草,典医疗疾,今经方、本草之书咸出焉。其史仓颉,又取像鸟迹,始作文字。史官之作,盖自此始。记其言行,策而藏之,名曰书契。黄帝一号帝鸿氏,或曰归藏氏,或曰帝轩。吹律定姓,有四妃,生二十五子,在位百年而崩,年百一十岁。”“神农氏衰,黄帝修德化民,诸侯归之。黄帝於是乃扰驯猛兽,与神农氏战于阪泉之野,三战而克之。又徵诸侯,使力牧、神农、皇直讨蚩尤氏,擒之于涿鹿之野;使应龙杀之于凶黎之丘。凡五十五战,而天下大服。或传以为仙,或言寿三百岁,葬于上郡阳周之乔山。” 黄帝乘龙升天图

黄帝乘龙升天图

《史记·天官书》记载:“黄帝行德,天夭为之起。”

《史记·五帝本纪》记载:黄帝以前为神农氏统治,神农氏之末,出现了“诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征”的政治乱象,于是“轩辕乃习用干戈,以征不享”,最终通过阪泉之战与涿鹿之战,击败了两个重要对手——炎帝与蚩尤,代神农氏而立:“诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝”。 建都在涿鹿。战后,黄帝率兵进入九黎地区,随即在泰山之巅,会合天下诸部落,举行了隆重的封禅仪式,告祭天地。突然,天上显现大蚓大蝼,色尚黄,于是他以土德称王,土色为黄,故称作黄帝。黄帝即位于公元前2697年。 《史记·五帝本纪》记载:而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。天下有不顺者,黄帝从而征之,平者去之,披山通道,未尝宁居。

《史记·五帝本纪》记载:东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿。迁徙往来无常处,以师兵为营卫。官名皆以云命,为云师。置左右大监,监于万国。万国和,而鬼神山川封禅与为多焉。《帝王世纪》记载:“黄帝,有熊氏少典之子,姬姓也。母日附宝。”

《封禅书》记载:"黄帝采首山铜铸鼎於荆山下。鼎既成,有龙垂胡髯下迎黄帝,黄帝上骑龙,群臣后宫从上者七十馀人,馀小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔堕,堕帝之弓,百姓仰望。帝既上,乃抱其弓与龙髯而号。故后世名其处曰鼎湖,其弓曰乌号。"

《孝经钩命决》记载:“附宝出,降大灵,生帝轩。”(附宝,帝轩母也。电黄精轩辕气也。轩,黄帝名。附或作付也。)

《尚书中候》记载:“帝轩提像,配永循机,(轩,轩辕黄帝名。永,长也。循,顺也。黄帝轩辕观摄提之象,配而行之,以长为顺,升机为政。)天地休通,五行期化,(休,美也。天地美气相通行,应四时之期而变化。)河龙图出,(龙衔图而出也。)洛龟书成,(龟负书而出。威,则也。)赤文像字,以授轩辕。”

《韩诗外传》记载:黄帝召天老而问:"凤像何如?"天老曰:"夫凤像鸿前而麟后,蛇头而鱼尾,龙文而鸡身,燕颔而鸡啄。"黄帝乃斋于中宫,凤蔽日而至。黄帝降于东阶,西面再拜稽首。皇天降祉,敢不承命。凤乃止帝东园。

《大戴礼记》记载:宰我问於孔子曰:"昔者予问诸荣君,黄帝三百年,请问黄帝人也,抑非人耶?何以至於三百年?"孔子曰:"黄帝,少典之子也,曰轩辕。生而神灵,弱而能言,教熊、罴、貔、貅、豹、虎以与赤帝大战于阪泉之野,三战然后得行其志。黄帝斧佛,衣大带斧裳,乘龙驾云,劳勤心力耳目,节用水火,财物生而民得其利百年,死而民得其神百年,亡而民得其教百年,故曰三百年。"宰予对黄帝的身份表示了怀疑。

《诗含神雾》记载:大电绕枢照郊野,感附宝,生黄帝。

《论衡》记载:谥法:靖民则法曰皇,德象天地曰帝。皇帝者,安民之谥,非得道之称也。

《淮南子》记载:颛顼之法,妇人不避男子於路者,祅之於四达之衢。(祅,音弗。除其不祥。)

《淮南子·天文训》记载:“东方木也,其帝太嗥,其佐句芒,执归而治春;……南方火也,其帝炎帝,其佐朱明(祝融),执衡而牿夏;……中央土也,其帝黄帝;……西方金也,其帝少昊,其佐蓐收,执矩而治秋;……北方水也,其帝颛顼,其佐玄冥(禺疆),执权而治冬。”

《焦氏易林》记载:“黄帝,有熊国少典之子。”;“黄帝所生,伏羲之宇。兵刃不至,利以居止。”

《河图握枢》记载:“黄帝名轩,北斗黄帝之精。母地祗之女附宝,之郊野,大电绕斗枢星耀,感附宝,生轩,胸文曰:'黄帝子'。

《河图挺佐辅》记载:黄帝修德立义,天下大治。乃召天老而问焉:"余梦见雨龙挺日图即帝,以授余於河之都,觉昧素善,不知其理,敢问於子。"天老曰:"河出龙图,洛出龟书,纪帝录列圣人所纪,姓号兴,谋治平,然后凤凰处之。今凤凰已下三百六十日矣,合之图纪,天其授帝图乎?"黄帝乃祓斋七日,衣黄衣,冠黄冕,驾黄龙之乘,戴蛟龙之旗。天老五圣皆从以游河洛之间,求所梦见者之处,弗得。至於翠妫之渊,大卢鱼溯流而至。乃问天老曰:"子见夫中河流者乎?"曰:"见之。"顾问五圣,皆曰莫见,乃辞左右,独与天老跪而迎之。五色毕具,天老以授黄帝。黄帝舒视之,名曰《录图》。

《龙鱼河图》记载:黄龙附图,鳞甲成字,从河中出,付黄帝,令侍臣自写以示天下。

《春秋元命苞》记载:黄帝龙颜,得天庭阳,上法中宿,取象文昌,戴天履阴,秉数制刚。(颜有龙,象以轩辕也。庭阳,太微庭也。戴天,天文在首。履阴,阴字在足下也。制刚,纪也,纪正四辅也。);颛顼并幹,上法月参。集威成纪,以理阴阳。(并犹重也。水精主月,参伐主斩刈,成功兼此月职,重助费以为表也。)

《春秋·台诚图》记载:“轩辕,主雷雨之神。”

三国

《蒋子万机论》曰:黄帝之初,养性爱民,不好战伐。而四帝各以方色称号,交共谋之,边城日惊,介胄不释。黄帝叹曰:"夫君危于上,民安于下,主失於国,其臣再嫁,厥疾之由,非养寇耶!今处民萌之上,而四盗亢衡,递震于师。"於是遂师营垒,以灭四帝。向令黄帝若不龙骧虎变而与俗同道,则其民臣亦害于四帝矣!

魏晋

《古史考》记载:“有熊氏巳姓,或曰姓公孙。”

《抱朴子》记载:黄帝生而能言,役使百灵,可谓天授自然之体者。犹复不敢端坐而得道,故涉王屋而受丹经,到鼎湖而飞流珠,登崆峒而问广成,上具茨而事大隗,适东岱而奉中黄,入金谷而咨老子,论道养则质玄素二女,精推步则访山稽、力牧,讲占候则询风后,著体诊则受雷岐,审攻战则纳五音之策,穷神奸则记四泽之乱,相地理则书青鸟之说,救伤残则缀金冶之术。故能毕记秘要,穷尽道真。《抱朴子内篇·微旨》记载:“黄老玄圣,深识独见,开秘文于名山,受仙经于神人,蹶埃尘以遣累,凌大遐以高跻,金石不能与之齐坚,龟鹤不足与之等寿。”

《帝颛顼赞》记载:昌意之子,祖自轩辕。始诛九黎,水德统天。以国为号,风化神宣。威鸿八极,靡不祗虔。

《水经注·渭水》记载:“黄帝生于天水,在上邽城东七十里轩辕谷。”

南北朝

黄帝画像

黄帝画像

《后汉书·西羌传》记载:商、周、秦、汉时期,羌人在青海等西部地区分布很普遍。中国人非常讲究叶落归根,称自己是炎黄子孙,中华文明史上,伏羲、炎帝、烈山氏、共工氏、四岳氏、金田氏、大禹等都是古羌人,以炎帝为代表的羌人部落和以黄帝为代表的华夏部落,在推动历史发展中,融合组成汉族先民华夏族。

唐代

《史记索隐》记载:“有土德之瑞,土色黄,故称黄帝,犹神农火德王而称炎帝然也。”

《周书》记载:“炎帝神农氏,为黄帝所灭,子孙遁居朔野。”

宋代

《太平御览》卷七九引用轶书《尸子》云:“子贡云:‘古者黄帝四面,信乎?’这是子贡在请教孔子问题,说明他对黄帝的存在也心存疑虑。《太平御览》卷五八二引《帝王世纪》:“黄帝杀夔,以其皮为鼓,声闻五百。”

《云笈七羲·轩辕黄帝》记载:“轩辕黄帝姓公孙,有熊国少典之次子也。”

明代

《大明一统志·古迹》:“轩辕丘,在新郑县境,古有熊氏之国,轩辕黄帝生于此故名。” ;《广舆记》:“轩辕丘新郑,黄帝生于此故名。”;明成化年间《河南总志·古迹》载:“轩辕丘在新郑县境,轩辕黄帝生于此故名。”

清代

《御批历代资治纲鉴》:“黄帝母曰附宝,之郊野,见大电绕北斗枢星,感而怀孕,二十四月而生帝于轩辕之丘,因名轩。轩辕丘在开封府新郑县境。”;清末民初,中国曾掀起一股“黄帝热”。晚清知识分子在西方民族主义的冲击之下试图建构本国国族认同,便选择了神话人物黄帝,强调其为中国民族的“始祖”。“炎黄子孙”的概念也是在这时成为人们普遍接受的自我称谓 ;《竹书纪年集证》引明代太常少卿郑环说:“黄帝少典之子,生于新郑之轩辕丘,非生于兖州之寿丘也。”;《历代帝都考》记载:“黄帝生于寿丘”。

现代

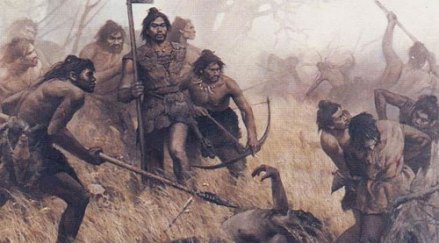

涿鹿之战

涿鹿之战

清华大学教授张岂之认为:“黄帝生于陕北黄土高原,炎帝生于今宝鸡市姜水一带。黄帝和炎帝部落曾经顺河移动,发展到黄河中下游和长江中游,后来成为华夏族。”

《神祇与英雄:中国古代神话的母题》记载:“在陕西的黄土平原上,散布着一些以女性为血缘纽带聚族而居的氏族……在这些氏族中,最有名的是黄帝族和炎帝族,他们生活在渭水上游的两条支流——姜水和姬水的旁边。”

《论黄帝作为华夏民族祖先地位的确立》记载:“这里黄帝与炎帝的父母亲分别称为少典氏和有蟜氏,明是两个氏族的称谓;黄、炎二帝生长的地方,只是陕西渭水流域的两条很小的支流,他们因了这两条河流才各自得到了自己的姓氏,亦可见他们的身份为僻处一隅的氏族首领。”

《简明中国历史读本》:“黄帝族最初居住在今陕北的黄土高原上,炎帝族最初居住在今陕西宝鸡一带,后来黄、炎两族逐渐东移。黄帝族的迁徙路线偏北些,东渡黄河以后,沿着中条山、太行山的山边地带一直来到今冀北地区。炎帝族的迁徙路线稍偏南,顺着渭水和黄河两岸发展到今河南以及冀南、鲁东北一带。他们在迁徙过程中曾与所迁地区的土著部落发生过战争,其中在今冀北地区,黄帝族联合炎帝族,与蚩尤族发生涿鹿之战,其后黄帝族又与炎帝族发生阪泉之战。炎黄时代,诸族之间有冲突和斗争,但也有联合和融合。”

故事传说

故事 | 简介 |

|---|---|

雍父舂米 | 雍父是黄帝的大臣,有凿石制作的本领。雍父受黄帝之命在红水河和具茨山之间,成功研制出了舂米用的杵和臼,并教会百姓舂谷去皮,煮米为饭。因雍父制杵臼有功,黄帝将其研制杵臼的地方封做他的食邑。雍父便在此筑城而居,称为雍氏城。也就是今天的禹州市古城镇。 |

瓮城烧陶 | 瓮城,即今天的古城镇瓮厢村。古时中原地区常年洪水泛滥,人们多居洞穴,每到山下取水,苦于没有容器。一天,黄帝的重臣宁封子烤烧野兽的时候,在火中得到硬泥,从而领悟出烧陶的道理,于是便就地取材,建窑烧陶,四季不断。烧毁之瓮,无处堆积,遂用以砌墙,久而如城,称为瓮城。自此禹地盛烧彩陶、黑陶、青瓷以至钧瓷,窑火不熄,代代相传。 |

岐黄医病 | 黄帝在得到广成子的教化后,便在崆峒山上建观修道,参悟自然轮回、万物生长规律,并且常与精通医术的岐伯、精通中药炮制的雷公等大臣坐而论医,阐述病理,以“岐黄之术”教民疗治百病,最终成就了一部医学巨著《黄帝内经》。 |

雷公炮炙 | 雷公,是黄帝的重臣,因通晓药理,善于针灸,被黄帝封于禹州方山一带,是方雷邝氏的始祖。雷公一生在此潜心研究医学,撰写了《雷公炮炙论》等多部医学专著,成为禹州中医药文化的源头,其传下来的中药炮制技术一直沿用至今,加之禹州盛产中药材,为后世禹州成为中国四大中药材集散地之一奠定了基础。 |

黄龙健体 | 相传,黄帝游历天下时,得到一种神兽叫“白泽”,黄帝在逍遥观修道时与“白泽”为伴,改称“白猿”。为了强身健体,黄帝经常与白猿对拳,逐渐摸索出一套拳法,因世人奉黄帝为黄龙,故称为黄龙拳。起初黄龙拳秘不外传,至明清时代,才由逍遥观道人传入民间,如今在禹州市禹王沟村、姜庄村仍有传练。据说黄龙拳秘笈封存于崆峒山石门洞内,给世人留下了难解之谜。 广成子传黄帝一部《自然经》,并授其治国理政、天地至道及长寿之精要。黄帝得到治理天下之精髓,带领群臣勤劳焦思、励精图治,开启了源远流长的中华文明。相传,黄帝暮年,再访广成子,退隐崆峒山,活了120岁,在逍遥观得道成仙。 |

纪念活动

活动名称 | 活动简介 | 相关图片 |

|---|---|---|

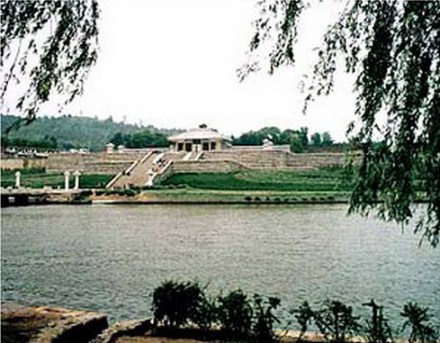

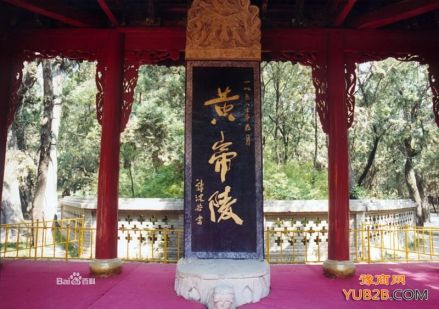

黄帝陵公祭大典 | 黄帝陵,位于陕西省延安市黄陵县城北桥山。古称“桥陵”,为中国历代帝王和名人祭祀黄帝的场所 。 |

|

拜祖大典 | 2021年4月14日上午,辛丑年黄帝故里拜祖大典在河南省郑州市新郑黄帝故里举行。大典由河南省人民政府、政协河南省委员会、国务院台湾事务办公室、中华全国归国华侨联合会、中华全国台湾同胞联谊会、中华炎黄文化研究会联合主办。 |

|

中国仙都祭祀轩辕黄帝大典 | 2021年10月14日,辛丑(2021)年中国仙都祭祀轩辕黄帝大典在浙江省缙云县举行。大典由浙江省人民政府主办,以“弘扬黄帝文化 凝聚民族精神”为主旨,主题为“四海同心祭始祖 共同富裕启华章”。 |

|

纪念地点

景点名称 | 简要介绍 | 相关图片 |

|---|---|---|

轩辕庙 | 陕西省中部延安市黄陵县轩辕庙(轩辕黄帝的陵园)院内,有一棵黄帝手植柏,高20余米,胸径11米,距今5000多年,是世界上最古老的柏树。 |

|

黄帝故里 | 新郑市黄帝故里景区位于河南省郑州市新郑市轩辕路,为汉籍史书中记载有熊氏的族居地,故有熊国之墟。 |

|

黄帝城 | 黄帝城,即涿鹿故城,亦称轩辕城,位于涿鹿县矾山镇三堡村北50米处。黄帝城为不规则方形夯土城,东西宽450—500米,南北长510—540米,残存城墙高5—10米,底厚约10米,顶厚3米左右。 |

|

黄帝源 | 黄帝源景区座落在黄山东大门的谭家桥镇新洪、罗村二村内。景区有天台、鼎湖景区,紫芝源大峡谷景区,溶洞群景区和古文化遗迹群。主要景点有数十处。 |

|

黄帝祠宇 | 黄帝祠宇的前身称为缙云堂,天宝七年(公元748年)唐玄宗李隆基敕改缙云山为仙都山后,为了纪念轩辕黄帝,改名黄帝祠宇,由小篆书法家、缙云县令李阳冰撰额。 |

|

黄陵县黄帝陵 | 陕西黄陵县黄帝陵,位于陕西黄陵县城北桥山,是黄帝衣冠冢。黄帝陵古称“桥陵”,为中国历代帝王等人士祭祀黄帝的场所。 |

|

荆山黄帝陵 | 荆山黄帝陵,位于河南省灵宝市市区西20公里阳平镇。后因名其地称鼎湖“其弓曰乌号”。人们把黄帝的靴子埋在铸鼎塬上,形成了黄帝陵,并建庙祭祀。 |

|

景灵宫 | 位于曲阜城东4公里的寿丘是中华民族的始祖黄帝的诞生地。宋真宗尊黄帝为始祖,于寿丘起建景灵宫祭祀。景灵宫共1320间,琢玉为像,祭祀用太庙礼仪,是当时礼制最高的庙宇,毁于元末。现遗址辟为公园,是中国最大的石碑公园。园占地37亩,双碑插云,一池倒映,之北即为少昊陵。 |

|

文学形象

黄帝影视作品

黄帝影视作品

2006年3月,《炎黄始祖·一体血脉百家姓》一书在郑州举行首发式,该书以介绍中国姓氏起源为主要内容。

影视形象

年份 | 类型 | 剧名 | 饰演者 | 剧中名 |

|---|---|---|---|---|

1994 | 电影 | 《炎帝传奇》 | 李鸣 | 黄 |

1995 | 电视剧 | 《炎黄始祖》 | 张天舒 | 轩辕 |

1996 | 电视剧 | 《炎黄二帝》 | 不详 | - |

2003 | 音乐艺术片 | 《嫘祖蚕娘》 | 颜丹 | 轩辕 |

2006 | 电视剧 | 《传奇·幻想殷商》(第一单元) | 杨千里 | 轩辕 |

2010 | 电视剧 | 《远古的传说》 | 丁军 | 黄帝 |

2011 | 电视剧 | 《十二生肖传奇》 | 轩辕 | |

2013 | 电视剧 | 《英雄时代·炎黄大帝》 | 朱晓渔、文替 | 姬轩辕 |

2016 | 电影 | 《轩辕大帝》 | 姬地 | |

2017 | 电影 | 《神迹之上古传奇》 | 秦楚明 | 大帝 |

2019 | 电视剧 | 《龙族的后裔》 | 轩辕氏 |

动漫形象

年份 | 名称 |

|---|---|

1999年 | 《中华五千年小太极》 |

2015年 | 《黄帝史诗·六部合》 |

2016年 | 《梦舟少年志之上古传奇》 |

- | 《小灯塔:讲给孩子的山海经故事》 |

游戏形象

游戏名称 | 角色名称 |

|---|---|

《古剑奇谭三:梦付千秋星垂野》 | 姬轩辕 |

《天谕》 | 黄帝 |

《道友请留步》 | 黄帝 |

关系 | 名称及介绍 |

|---|---|

祖父 | 伏羲,伏羲生少典 |

父亲 | 一说少典:据说是少典国的国君。 一说少昊:《孔子家语》“黄帝者,少昊之子”。 一说帝俊:《山海经》“帝俊生帝鸿”,帝鸿,黄帝也。 一说祁昆,或启昆。 |

母亲 | 附宝,孕二十五月,以戊巳日生黄帝。 |

妻子 | 嫘祖:一作“累祖”。西陵氏之女,是黄帝的元妃。嫘祖发明了养蚕,史称“嫘祖始蚕”。生玄嚣(即青阳、少昊,一说其生母为女节) 、昌意。 女节:方雷氏,黄帝次妃。 肜鱼氏:讳邛,一说名丽娱,炎帝之女,黄帝第三妃,负责人们的饮食住行。被后世尊为烹饪始祖。生夷鼓。 嫫母:面貌丑陋,但为人品德贤淑,性情温柔,为黄帝第四妃,曾帮助黄帝大败炎帝、杀蚩尤。生苍林(一说苍林即夷鼓,为肜鱼氏所生)。 |

子孙 | 《国语》记载黄帝共有二十五个儿子,其中十四人被分封得姓。这十四人共得到十二个姓,依次为:姬、酉、祁、己、滕、葴、任、荀、僖、姞、儇、衣。 《清华简》中的《五纪》说蚩尤是黄帝之子:“黄帝又(有)子曰寺蚘(蚩尤),既长成人,乃作为五兵。”《史记·建元以来侯者年表》载田千秋对汉武帝上书曰:“子弄父兵,罪当笞。父子之怒,自古有之。蚩尤畔父,黄帝涉江。”,由此看来,《五纪》中蚩尤为黄帝之子,以及成人后作兵叛父的相关传说,到了汉代犹有流传。 《史记》一书构建了黄帝谱系,司马迁将夏王朝的建立者、商王朝的建立者、周王朝的建立者都说成是黄帝子孙。 当时人的理解是:“天命难言,非圣人莫能见。舜、禹、契、后稷,皆黄帝子孙也。黄帝策天命而治天下,德泽深后世,故其子孙皆复立为天子,是天之报有德也”,这个解释有谶纬神秘色彩,但重在道德教化,恰是西汉儒家利用和改造黄帝文化的表现。 司马迁不仅将华夏族说成是黄帝子孙,还将中国的少数民族说成是黄帝子孙。司马迁认为秦人、楚人、吴人、越人、蜀人和西南夷、匈奴、古朝鲜等都是黄帝子孙。 |

朝代及作者 | 史料名称 |

|---|---|

作者不详(先秦时期) | 《山海经·西山经》 |

作者不详(先秦或西汉) | 《逸周书·尝麦解》 |

左丘明(春秋时期) | 《国语·晋语四》 《左传》 |

郦道元(北魏晚期) | 《水经注》 |

司马迁(西汉) | 《史记·五帝本纪》 《封禅书》 |

《汉书·古今人表》 | |

作者不详(汉代) | 《孝经钩命决》 |

戴德(西汉) | 《大戴礼记》 |

刘安及其门客(西汉) | 《淮南子》 |

蒋济(三国) | 《蒋子万机论》 |

皇甫谧(西晋) | 《帝王世纪》 |

葛洪(晋代) | 《抱朴子》 |

谯周(魏晋) | 《古史考》 |

范晔(南朝宋) | 《后汉书·西羌传》 |

司马贞(唐代) | 《史记索隐》 |

《太平御览》 | |

李贤、彭时等(明代) | 《大明一统志·古迹》 |

傅恒等(清代) | 《御批历代资治纲鉴》 |

20世纪20年代,顾颉刚、胡适指出秦以前的“帝”是指天神“上帝”,“黄帝”是西北秦民族的天神,而不是指人帝。在商代甲骨文和金文中有许多“帝”字,总结这些“帝”字的用法可分为三种:一是作祭祀动词是指禘祭;二是作名词是指天神上帝;三是作庙号表明商王不称“帝”。由此看来,既然三千年前的商王朝,“帝”仍是指天神上帝,商王都不称帝,那么,传说生活在四五千年前的所谓黄帝,就不会是指人帝。(常玉芝《 由商代的“帝”看所谓“黄帝”》评)

“黄帝”原为上古三代时期黄河中下游地区特别是东夷诸部族共同尊奉的至上神兼宗祖神。“黄帝”乃是一尊号,其名在卜辞中曰“憂”(王国维释“夒”,不正确)、曰“靠”,后来典籍中或音变为“喾(俈)”;或形讹为“夋”,音变为《山海经》中的“帝俊”,其他文献则又音变为“帝舜”。故《山海经》中所言的“黄帝”就是帝俊;其他文献中的“黄帝”则为帝喾或帝舜。(王宁《 “黄帝”考源》评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

黄帝居住地——姬水

黄帝居住地——姬水 辛丑年黄帝故里拜祖大典

辛丑年黄帝故里拜祖大典 中国仙都祭祀轩辕黄帝大典

中国仙都祭祀轩辕黄帝大典 轩辕庙

轩辕庙 黄帝故里

黄帝故里 黄帝城

黄帝城 黄帝源

黄帝源 黄帝祠宇

黄帝祠宇 黄陵县黄帝陵

黄陵县黄帝陵 荆山黄帝陵

荆山黄帝陵 景灵宫遗址

景灵宫遗址