-

房玄龄 编辑

房玄龄(579年~648年8月18日),名乔,字玄龄,齐州临淄(今山东省淄博市,一说今山东省济南市章丘区)人。 唐朝初年名相、政治家、史学家。隋朝泾阳令房彦谦之子。

房玄龄出身清河房氏,自幼博览经史,工书善文,十八岁时本州举进士,授羽骑尉。隋末大乱,投奔李世民,先后担任秦王府记室、陕东道大行台考功郎中。屡次跟随秦王李世民出征,参谋划策,掌管书记。为秦王府网罗人才,与谋臣猛将密相交结,使其各尽死力。武德九年(626年),策划玄武门之变,与杜如晦、长孙无忌、尉迟敬德、侯君集诸人并功第一。唐太宗李世民即位后,任命房玄龄为中书令,封爵梁国公,进位司空。贞观十七年(643年),房玄龄与长孙无忌等二十三位功臣图形于凌烟阁。贞观十八年(644年),唐太宗亲征高句丽,房玄龄留守京师,总理庶务。贞观二十二年(648年),房玄龄病重,毅然抗表上谏,言征伐高句丽的得失。不久薨逝,谥号文昭,追赠太尉,陪葬昭陵。

房玄龄参与制定典章制度,使唐律比前朝明显宽松,律条完备;参与制定的《贞观律》,为后来的《永徽律》以及《唐律疏议》奠定了基础;监修国史,主编二十四史之《晋书》;调整政府机构,其省并中央官员之举,为贞观善政之首。房玄龄善于用人,不问贵贱,随材授任。虽居高官多年,却恪守职责,从不居功自傲。后世把房玄龄和杜如晦作为良相的典范,因房玄龄善于谋划,杜如晦善于决断,故史称“房谋杜断”。李世民曾称赞其有“筹谋帷幄,定社稷之功”。

别名:房梁公、房太尉

字:玄龄(另说“字乔”)

所处时代:唐朝

民族族群:汉族

出生地:齐州临淄

出生日期:579年

逝世日期:648年8月18日

主要成就:凌烟阁二十四功臣之一;厘订典制

主要作品:《唐律疏议》、《大唐新礼》

本名:房乔(另说“房玄龄”)

官职:中书令、尚书左仆射、司空

爵位:梁国公

追赠:太尉

谥号:文昭

典故:房谋杜断

家世信息:清河房氏

年少有为

房玄龄题跋像

房玄龄题跋像

房玄龄自幼耳濡目染,颇承其父遗风。自幼聪慧,善诗能文,博览经史,精通儒家经书,又向父亲学得一手好书法,工草隶。十八岁时,齐州举进士,先后授羽骑尉、隰城县尉。

得遇明主

隋朝末年,天下大乱。唐国公晋阳留守李渊率兵入关,房玄龄于渭北投靠李世民,屡从秦王出征,参谋划策,典管书记,任秦王府记室参军。

为报李世民知遇之恩,竭尽心力筹谋军政事务。每攻灭一方割据势力,军中诸人都全力搜求珍宝异物,只有房玄龄首先收拢人才,将富有谋略和骁勇善战的人安置在他的幕府中,私下与他们结为朋友,共同为李世民效力。击破王世充后,认为张亮“倜傥有智谋”,遂推荐给李世民,任秦王府车骑将军,委以心膂”。其他,诸如才思敏捷的薛收,有“王陵、周勃节,可倚大事”的李大亮,“聪明识达,王佐之才”的杜如晦等,都是经房玄龄举荐以后,得到李世民重用的,后都位至卿相。

运筹帷幄

房玄龄题跋像

房玄龄题跋像

后来,隐太子李建成斥逐秦王府官属,房玄龄与杜如晦一并被驱斥于外任。

安定社稷

武德九年(626年),参与玄武门之变的策划,帮助李世民谋得帝王之位,李世民称赞他有“筹谋帷幄,定社稷之功”。李世民论功行赏,以房玄龄、长孙无忌、杜如晦、尉迟敬德、侯君集五人功为一等。房玄龄因功进爵为邢国公。

精诚奉国

房玄龄追随李世民平定天下,出入生死,备尝创国立业之艰辛。他时刻不忘创业之难,警钟长鸣,力戒骄奢淫逸,以维持国家的长治久安。

房玄龄重视吏治,认为吏治问题是求治的根本,而官吏的公平正直又是治国之要道。在选举官吏的问题上,李世民主张“量才授职,务省官员”,“现在应当审查官吏,让他们都能够发挥各自的作用,那么国家就可以无为而治了。”房玄龄忠实地贯彻了他这一思想,大力简政,并省官吏,“于是所配置的文武官员总六百四十员”。

房玄龄精减官吏的做法,对经隋末大乱、人口锐减的唐初来说,既裁去冗官滥职,避免十羊九牧,提高朝廷各部门办事效率,同时也节省国家财政开支,减轻人民负担。

房玄龄精通典制政令。贞观初年,时值天下初定,朝章国典还很不完备,他与尚书右仆射杜如晦共掌朝政,亭台楼阁等建筑物的规模以及法令、礼乐、制度以及历代遗留下来的有价值的东西,都是他们二人所制定,在当时获得美誉。

在修定律令方面,房玄龄秉持“审查并确定法律和命令,将宽厚平和(的风格)做为宗旨”的思想,简化律令,又除去了隋朝的苛酷刑法。自房玄龄等更定律、令、格、式以后有唐一代都没有发生过多大变动。

贞观三年(629年)二月,房玄龄改封魏国公,为尚书左仆射,监修国史。房玄龄尽心竭诚,早起晚睡。加之他明达吏事,法令宽平,任人惟贤,不分卑贱,人们都称他为良相。

贞观九年(635年),房玄龄护高祖山陵制度,以功加封开府仪同三司。

贞观十一年(637年)封梁国公。

贞观十三年(639年),加太子少师。他留守京师。他任宰相十五年,女为韩王妃,儿子房遗爱娶高阳公主,显贵至极,但常常深自卑损,不敢炫人傲物。

贞观十八年(644年),李世民亲征辽东高句丽,命房玄龄留守京城长安。

与世长辞

房玄龄着色像

房玄龄着色像

七月二十四日,房玄龄与世长辞,终年七十岁。李世民为之废朝三日,追赠太尉,谥号“文昭”,陪葬昭陵。与初唐其他二十三位开国功臣一起画像并供奉于“凌烟阁”。后配享太宗庙廷。

永徽三年(652年),房玄龄次子房遗爱与其妻高阳公主被指谋反。房遗爱被处死,公主赐自尽,诸子被发配流放到岭表。房玄龄嗣子房遗直也被连累,被贬为铜陵尉。房玄龄配享太庙的待遇也因而被停止。

房玄龄在随秦王李世民(唐太宗)征战时,凡王府书檄,驻马即成,言简意尽,不需起草。曾被招为“十八学士”之一。李世民即位,封为梁国公,官任中书令、尚书左仆射、司空等职,总领百司,执掌政务达二十年。参与制定典章制度,主持律令、格敕的修订,监修国史,又曾与魏徵同修唐礼;调整政府机构,省并中央官员;善于用人,不求备取人,也不问贵贱,随材授任;恪守职责,不自居功。同时负责国史馆,先后监修成《高祖实录》、《太宗实录》、《晋书》。后世以他和杜如晦为良相的典范,合称“房杜”。

后世史学家在评论唐代宰相时,无不首推房玄龄,总是说:“唐代贤相,前有房、杜,后有姚、宋。”

《新唐书》:“房玄龄当国,夙夜勤强。任公竭节,不欲一物失所。无媢忌,闻人善,若己有之。明达吏治,而缘饰以文雅,议法处令,务为宽平。不以己长望人,取人不求备,虽卑贱皆得尽所能。或以事被让,必稽颡请罪畏惕,视若无所容。”

唐太宗李世民:①“筹谋帷幄,定社稷之功。”; ②“器宇沈邃,风度宏远,誉彰遐迩,道冠簪缨。”; ③“器范忠肃,识具明允,才称王佐,望乃时英。霸国爰始,预经纶之业;鼎命维新,赞隆平之化。诚固金石,勋勒钟鼎。自任总庶尹,职重朝端,心力尽於翼亮,劬劳积於岁序,而志在冲退,有怀止足。固陈衰疴,屡上表疏。然则燮揆礼阁,职务实繁;论道槐廷,望实攸属。”

王珪:“孜孜奉国,知无不为,臣不如玄龄。”

常衮:“武德、贞观之间,有若魏徵、王珪、李靖、李勣、房玄龄、杜如晦等,扶翼大运,勤劳王家,尊主庇人,匪躬致命,咸有一德,格於皇天,缅然长怀,风烈犹在。”

李绛:“昔太宗之理天下也,房玄龄、杜如晦辅相圣德,魏徵、王珪规谏阙失,有温彦博、戴胄以弥缝政事,有李靖、李勣训整戎旅,故夷狄畏服,寰宇大安。”

柳芳:“房玄龄佐太宗定天下,及终相位,凡三十二年,天下号为贤相。然无迹可寻,德亦至矣。故太宗定祸乱而房玄龄不言己功;王珪、魏徵善谏,房玄龄赞其贤;李勣、李靖善将兵,房玄龄行其道;使天下能者共辅太宗,理致太平,善归人主,真贤相也!房玄龄身处要职,然不跋扈,善始善终,此所以有贤相之令名也!”

皮日休:“吾爱房与杜,贫贱共联步。脱身抛乱世,策杖归真主。纵横握中算,左右天下务。肮脏无敌才,磊落不世遇。美矣名公卿,魁然真宰辅。黄阁三十年,清风一万古。巨业照国史,大勋镇王府。遂使后世民,至今受陶铸。粤吾少有志,敢蹑前贤路。苟得同其时,愿为执鞭竖。”

杜牧:“苻秦相猛(王猛),将终戒视后祸,大唐太尉房公,忍死表止伐辽。此二贤当时德业不左诸人,尚死而不已,盖以辅君活人为事,非在矜伐邀引为心也。”

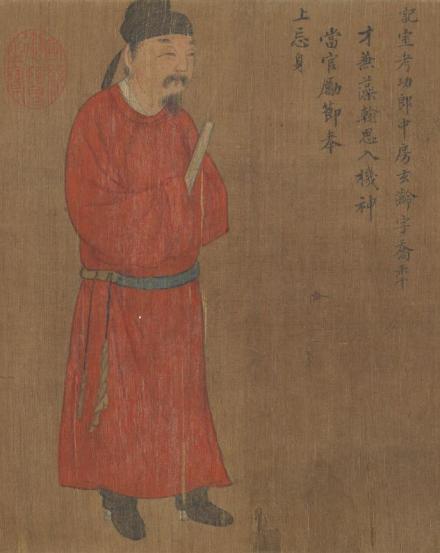

阎立本绘、于志宁书赞《十八学士图·房玄龄像》台北故宫博物院藏

阎立本绘、于志宁书赞《十八学士图·房玄龄像》台北故宫博物院藏

宋祁:“太宗以上圣之才,取孤隋,攘群盗,天下已平,用玄龄、如晦辅政。兴大乱之余,纪纲雕弛,而能兴仆植僵,使号令典刑粲然罔不完,虽数百年犹蒙其功,可谓名宰相。然求所以致之之迹,逮不可见,何哉?……如晦虽任事日浅,观玄龄许与及帝所亲款,则谟谋果有大过人者。方君臣明良,志叶议从,相资以成,固千载之遇,萧、曹之勋,不足进焉。虽然,宰相所以代天者也,辅赞弥缝而藏诸用,使斯人由而不知,非明哲曷臻是哉?彼扬己取名,了然使户晓者,盖房、杜之细邪!”

《房玄龄碑》:“圣贤同德,君臣协志。穹壤倏平,幽遐必暨。革夷从夏,羁戎口吏。”

《历代古人像赞》:“辅相文皇功居第一,遗表之谏精忠贯日。”

赵元僖:“唐太宗有魏玄成、房玄龄、杜如晦,明皇有姚崇、魏知古,皆任以辅弼,委之心膂,财成帝道,康济九区,宗祀延洪,史策昭焕,良由登用得其人也。”

曾巩:“降而至于唐,唐之相曰房、杜。”

欧阳澈:“使富国强兵,内无动揺,民安如故,有如大夫种之能;转输供馈,外无劳民扰攘之役,有如范蠡之知;临机果断,折冲千里,有如周瑜之勇;度长虑逺,收功于必成,有如赵充国之守。严细柳之军,有如周亚夫者;奔项羽之营,有如樊哙者;孜孜奉国,知无不为,有如房玄龄者;兼资文武,出将入相,有如李靖者,则虽愚夫愚妇亦知其可以必胜矣。”

归有光:“唐太宗举兵晋阳,平隋之乱,则有刘弘基、李勣、李靖、房玄龄、杜如晦之流致其勋。”

曾国藩:“古人称立德、立功、立言为三不朽。立德最难,自周汉以后,罕见德传者。立功如萧、曹、房、杜、郭、李、韩、岳,立言如马、班、韩、欧、李、杜、苏、黄,古今曾有几人?”

长孙皇后:“玄龄事陛下最久,小心谨慎,奇谋秘计,皆所预闻,竟无一言漏泄,非有大故,愿勿弃之。”

瑀尝称:“玄龄以下同中书门下内臣,悉皆朋党比周,无至心奉上。”累独奏云:“此等相与执权,有同胶漆,陛下不细谙知,但未反耳。”

醋坛子

“醋坛子”的由来就是根据房玄龄和其夫人的故事来的。高祖李渊、太宗李世民起兵前久居晋阳,“醋”也成为唐宫必不可少的调味品,且因皇上喜吃,皇宫储存极多。

据说,唐太宗年间,宰相房玄龄惧内是有了名的。其妻虽然霸道,但对房玄龄衣食住行十分精心,从来都是一手料理,容不得别人插手。

房玄龄像

房玄龄像

不料,房玄龄的老婆却不管皇上不皇上,一见房玄龄带回两个年轻、漂亮的小妾,大发雷霆,指着房玄龄大吵大骂,并操起鸡毛掸子大打出手,赶两个“美人”出府。房玄龄见不对头,只好将美人送出府,此事马上便被唐太宗君臣知道了。李世民想压一压宰相夫人的横气,便立即召宰相房玄龄和夫人问罪。

房玄龄夫人也知此祸不小,勉勉强强地跟随房玄龄来见唐太宗。唐太宗见他们来到,指着两位美女和一坛“毒酒”说:“我也不追究你违旨之罪,这里有两条路任你选择,一条是领回二位美女,和和美美过日子,另一条是吃了这坛‘毒酒’省得妒嫉旁人了。”

房玄龄知夫人性烈,怕夫人喝“毒酒”,急跪地求情。李世民怒道:“汝身为当朝宰相,违旨抗命,还敢多言!”房夫人见事已至此,看了看二女容颜,知自己年老色衰,一旦这二女进府,自己迟早要走违旨抗命这条路,与其受气而死,不如喝了这坛“毒酒”痛快。尚未待唐太宗再催,房夫人举起坛子,“咕咕咚咚”的已将一坛“毒酒”喝光。房玄龄急得老泪纵横,抱着夫人抽泣,众臣子却一起大笑,原来那坛装的并非毒酒而是晋阳清源的食醋,根本无毒。

唐太宗见房夫人这样的脾气,叹了口气道:“房夫人,莫怨朕用这法子逼你,你妒心也太大了。不过念你宁死也恋着丈夫,朕收回成命。”房夫人料不到自己冒死喝“毒酒”得了这么个结果,虽酸得伸头抖肘,但心中高兴万分。房玄龄也破涕为笑。从此,“吃醋”这个词便成了女人间妒忌的代名词。

亲属关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|

曾祖 | 房翼 | 北魏镇远将军、宋安郡守,袭爵壮武伯。 |

祖父 | 房熊 | 字子绎,北魏齐州主簿。 |

父亲 | 房彦谦 | 泾阳县令,著名学者,唐赠徐州都督、临淄县公。谥曰“定”。 |

妻子 | 范阳卢氏 | 房玄龄妻,房玄龄未发迹时生病,卢氏自剜一目表明心迹,房玄龄封梁国公,卢氏循例为梁国夫人。 |

儿子 | 房遗直 | 娶京兆杜氏,银青光禄大夫,嗣封梁国公的爵位。永徽初年,拜礼部尚书、汴州刺史,弟房遗爱谋反事败,坐罪贬为庶人。 |

房遗爱 | 尚唐太宗女高阳公主,为驸马都尉,因父荫升右卫中郎将,官至太府卿、散骑常侍,房州刺史,后因谋反赐死,并停房玄龄享配。 | |

房遗则 | 朝散大夫,娶唐高祖之子荆王李元景之女。 | |

房遗义 | 皇太子舍人、谷州刺史。 | |

女儿 | 房氏 | 嫁唐高祖之子韩王李元嘉,为韩王妃。 |

房氏 | 嫁密亳二州刺史、赠安州都督郑仁恺(莱州刺史兼莱州港造船使)。 | |

孙子 | 房燕客 | 房遗直之子,户曹、白洲司马。 |

房承先 | ||

曾孙 | 房习祖 | 房燕客之子,太子舍人。 |

房安禹 | 房承先之子,开封尉、右骁卫骑曹参军。 | |

房晋晋 | 房承先之子,早卒。 | |

玄孙 | 房愿 | 房习祖之子,斋郎、吏部常选。 |

《旧唐书·房玄龄传》

《新唐书·房玄龄传》

《资治通鉴·唐纪十五》

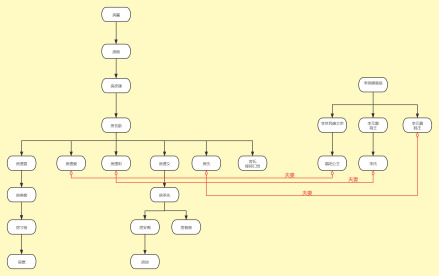

房玄龄家族谱

房玄龄家族谱

管越版房玄龄

管越版房玄龄

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。