-

女英 编辑

女英又称女莹、女匽,姓伊祁氏,中国上古人物。因出生于伊祁山(今河北保定顺平),而姓伊祁氏,是五帝之一帝喾的孙女、唐尧伊祁放勋的次女,和姐姐娥皇同时嫁给了虞舜姚重华。她们有一个共同的亲生儿子商均。

舜父顽,母嚣,弟劣,曾多次欲置舜于死地,因娥皇女英的帮助而脱险。后舜帝南巡苍梧而死,崩葬九嶷山。二妃千里寻夫,知舜已死,抱竹痛哭,竹上生斑,泪尽而死,因称“潇湘竹”或“湘妃竹”。

中文名:女英

别名:湘娥、湘夫人、湘妃

国籍:上古(中国)

民族:华夏族

出生日期:上古

逝世日期:上古

职业:帝女→帝妃→女神

主要成就:助舜脱险

出生地:伊祁山(今河北保定顺平)

代表作品:泪染青竹

姐姐:娥皇

父亲:帝尧

丈夫:帝舜

儿子:商均

女英又作女莹、女匽。相传为尧之女,舜之正妃。引自《中国历史大辞典》(上海辞书出版社2010年版)第210页。

女英:中国上古人物,华夏族,帝喾的孙女、帝尧的次女、帝舜的妻子。

她又称女莹、女匽,姓伊祁氏,和姐姐娥皇同时嫁给了帝舜。她们有一个共同的亲生儿子商均。

舜父顽,母嚣,弟劣,曾多次欲置舜于死地,因娥皇、女英的帮助而脱险。西元前2205年,舜死于苍梧(今宁远县九嶷山),娥皇女英跳下湘江自尽,人称湘君、湘夫人。

战国时期的诗人屈原在《楚辞·九歌》中,对她们的描写是“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予;袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”

晋朝张华《博物志·史补》记:“尧之二女,舜之二妃,曰湘夫人,帝崩,二妃啼,以泪挥竹,竹尽斑。”

唐朝李贺《李凭箜篌引》:“湘娥啼竹素女愁,李凭中国弹箜篌。”

有虞二妃者,帝尧之二女也。长娥皇,次女英。舜父顽母嚚。父号瞽叟,弟曰象,敖游于嫚,舜能谐柔之,承事瞽叟以孝。母憎舜而爱象,舜犹内治,靡有奸意。四岳荐之于尧,尧乃妻以二女以观厥内。二女承事舜于畎亩之中,不以天子之女故而骄盈怠嫚,犹谦谦恭俭,思尽妇道。瞽叟与象谋杀舜。使涂廪,舜归告二女曰:“父母使我涂廪,我其往。”二女曰:“往哉!”舜既治廪,乃捐阶,瞽叟焚廪,舜往飞出。象复与父母谋,使舜浚井。舜乃告二女,二女曰:“俞,往哉!”舜往浚井,格其出入,从掩,舜潜出。时既不能杀舜,瞽叟又速舜饮酒,醉将杀之,舜告二女,二女乃与舜药浴汪,遂往,舜终日饮酒不醉。舜之女弟系怜之,与二嫂谐。父母欲杀舜,舜犹不怨,怒之不已。舜往于田号泣,日呼旻天,呼父母。惟害若兹,思慕不已。不怨其弟,笃厚不怠。既纳于百揆,宾于四门,选于林木,入于大麓,尧试之百方,每事常谋于二女。舜既嗣位,升为天子,娥皇为后,女英为妃。封象于有庳,事瞽叟犹若初焉。天下称二妃聪明贞仁。舜陟方,死于苍梧,号曰重华。二妃死于江湘之间,俗谓之湘君。君子曰:“二妃德纯而行笃。诗云:“不显惟德,百辟其刑之。”此之谓也。

颂曰:元始二妃,帝尧之女,嫔列有虞,承舜于下,以尊事卑,终能劳苦,瞽叟和宁,卒享福祜。

在中国的历史传说中,只有两个女子,有化竹的遭遇。她们就是尧帝伊放勋的一对女儿:娥皇女英。她们有一个共同的丈夫,就是舜帝姚重华。

当然,在她们生活的公元前两千二百多年时,还没有“公主”这个称呼。

但是不是这并不能改变娥皇女英姐妹公主的地位。

但是,为什么两位尊贵的公主却会同时嫁给一个男人呢?

因为那时还是还在氏族社会时期。当时有一种婚俗,娶妻的男人有一种选择权,在岳父母同意的情形下,可以决定是否要将妻子家中无夫或待嫁的姐妹们,也一起娶回去。

这种制度在周朝时,正式成为一种贵族特有的礼制,写入礼法中,被称为“媵制”。《礼仪·婚礼》中明确地写着:“嫁女必以侄娣从,谓之媵”。充当“媵”的女子,基本上都是男人正式妻子的亲姐妹或堂表姐妹们。“媵”的身份,比妾自然要高得多,但是也低于丈夫的正式妻子,从属于正妻。后人据此推测,尧帝嫁女时,就使用了这种媵制。一般认为,正式出嫁的应该是姐姐娥皇,妹妹女英则是姐姐的媵。妻也好,媵也罢,总之,娥皇女英有了一个共同的丈夫,就是舜帝姚重华。

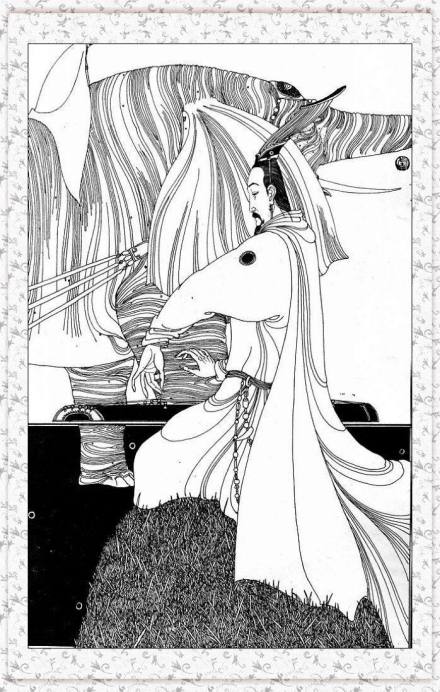

舜帝

舜帝

舜的部落是黄帝第九世后裔,当时他和尧帝伊放勋的势力范围都在如今的山西境内。

传说中,舜帝“目重瞳子(每个眼眶里都有两个黑眼珠),龙颜大口,黑色,身长六尺一寸”。是个壮硕墩实、长得有些奇异的黑汉子。虽然外表算不上英俊,但是身体倍棒,会种庄稼会捕鱼打猎,还会制作陶器,更有高雅的业余爱好,会弹琴(想来劳作之余,丈夫弹琴,妻子歌舞,感情与日俱增)。在那个物质条件简陋的时代,舜算得上是超级的好男人了,更何况他还是部族将来的首领。所以三人婚后的生活还是很幸福的。

然而舜私娶伊氏姐妹的事情,到了老父瞽叟那里却过不了关。传说瞽叟联合后妻之子姚象,决心铲除这个迕逆的长子。——关键原因可能是因为与儿媳的部落有仇,而且长子一家勤劳致富,牛羊成群、粮食陶器数不胜数,老儿早已眼热,姚象更是对两位身份不凡的漂亮嫂嫂垂涎欲滴。

于是瞽叟和姚象对姚重华屡屡加害,却又屡屡被他逃脱。据说在这场兄弟阋墙父子离心的事件中,舜得到了娥皇女英的多次帮助。可见夫妻间已同心协力、共同进退了。

关于娥皇女英的身世,有些传说中说娥皇生母早逝,女英是继母的孩子。其实当时正是父系氏族,伊放勋自然有一大群的女人,彼此间的地位完全视乎伊放勋的宠爱程度而定。娥皇女英姐妹的母亲都不受宠,所以严格来讲,她们都是庶出的。

太史公司马迁在《五帝本纪》里说道:当年尧帝听说了舜的声名,于是嫁女与他,并且考察了若干年,觉得舜确实堪当重任,便把自己的王位也授予了这位乘龙快婿,是为“禅让”。这千古德政让太史公十分感慨,很是发了一通议论,感叹古时的世界大同是多么美好。

《竹书纪年》却讲述了另一番景象。

尧帝伊放勋最宠爱的是一位名叫女黄的妻子,她为伊放勋生下了儿子丹朱。由于尧的偏爱,丹朱在十个儿子中地位最高,成为尧内定的继承人。

当尧自觉年老力衰的时候,他果然将皇位传给了丹朱。

然而庶出的兄弟姐妹们从小就看着各自的母亲受到父亲的冷落,心中忿忿不平。更何况丹朱一向恃宠,不把手足之情看在眼里,禀性凶顽。所以大家都不愿意让丹朱做这个皇帝。

于是一场政变不可避免地发生了。姚重华夫妻三人和伊氏庶子九人取得了胜利,将尧和丹朱都囚禁起来——尧应该也没什么好抱怨的,当初他就是用同样的方法从大哥挚手里夺得了首领位置。

接下来,九个小舅子和姚重华之间,又为谁最后继位展开了殊死搏斗。

三年后,姚重华最后胜出。在这整个过程中,娥皇女英始终坚定地站在丈夫的一边。(真是女生外向啊!)

姚重华成为“舜帝”。

但是更多的人都愿意把尧夺兄位、舜夺丈人位的事情说成是“禅让”制。

所以在广大民众眼里,尧帝与舜帝都是中国上古史中,具有美德与智慧的统治者,被后世的人们视为典范。

托了父亲与丈夫的名声,娥皇女英也成为中国古代女子最早的表率。——假如《竹书纪年》说的才是事实真相的话,这个表率就很成问题了:卫道士们岂不是明着教女人不用履行为人女儿的职责,只要对老公好就够了?

在平平常常相夫教子几十年后,娥皇女英跟随着丈夫,一起踏上了“南巡”的路途。

(又一个“禅让制”的传说,说是舜传位于禹,然后避位南巡。其实《竹书纪年》所纪,却是禹帝姒文命造反,夺了皇位,还把舜帝姚重华夫妻流放了。——这个应该比“禅让”更靠得住:舜杀了禹的父亲,怎么会把禹选为继承人?应该是禹为报杀父之仇,与舜的部落来了一场战斗,最后报仇且夺权喽。)

三年后,舜死于苍梧,归葬湖南九嶷山。失去了丈夫的娥皇女英姐妹,面对奔流的湘江,痛哭失声。流水远逝,正像她们的丈夫一去不返,不能复生。芦蒿无边,江雾苍茫,临风凭吊,更添哀伤。无力北返、伤痛难禁,娥皇女英在痛哭之后,投湘江自尽了。同情这对姐妹的人们,从此将她们视作专司腊月的花神水仙。还说,她们的眼泪滴在湘江边的竹子上,泪痕不褪,点点成斑。传说天帝因为姐妹的痴情而怜悯她们,依生前身份的不同,舜帝被封为湘水之神,号曰“湘君”,娥皇女英则为湘水女神,号曰“湘夫人”。湘江边沾着这对姐妹思夫泪痕的斑竹,因此被称为“湘妃竹”。

女英

女英

反观舜的时代,从他的父母、兄弟的种种行为看来,世道风气已经非常“败坏”,私心甚重,尧所宣称“终不以天下之病而利一人”的时代早已远去,舜的种种德行表现,更可能只是一种政治秀罢了。《史记》载:“尧立七十年而得舜,二十年而老,令舜摄行天子之政。”看来,是舜等的时间太长有些不耐烦了,所以他才发动政变,“囚尧于平阳,取之帝位”,同时,“复偃塞丹朱,使不与父相见也”,以绝后患。而在整个夺权的过程中,娥皇女英所处的位置非常尴尬。一边是自己的父亲,一边是自己的夫君,究竟该站在哪一边呢?经过激烈的思想斗争,她们最终决定“胳膊肘往外拐”,站到舜的一边。这也怨不得她们,因为尧有一大群女人,生了一大堆孩子,可独爱长子丹朱。因此丹朱在十个孩子中地位最高,成为尧内定的继承人。而其他孩子,包括娥皇女英,则是庶出。再想想,当年他们的爹尧,也是用非常手段从他大哥挚的手里夺得首领地位,那么,他们为什么就不能呢?何况尧已经坐了七八十年的王位,年老德衰,也早该退位了。于是,舜在娥皇女英的支持下,发动政变,顺理成章地登上了帝位。舜毕竟是宅心仁厚的人,他也就是把他的老丈人和大舅子囚禁起来,并未杀死。这样,也方便做些政治宣传,冠以“禅让”的美名。

自然,还是有人看得明白。譬如《韩非子·说疑》里就说:“舜逼尧,禹逼舜。”可见,当时对于这些事大家还是有所公断的。可再往后,特别是孔子修订《春秋》以后,尧夺兄位、舜夺丈人位,包括后来禹逼舜让位等,都被孔夫子善意地美化,反而成为无法效仿的美德典范,让后世感叹了几千年。

娥皇女英是远古时期尧的闺女、舜的媳妇。当初,帝尧为了选好接班人,便派了两个宝贝女儿嫁给舜,到他身边做“卧底”,以考验国家候选领导人舜的德行品质。

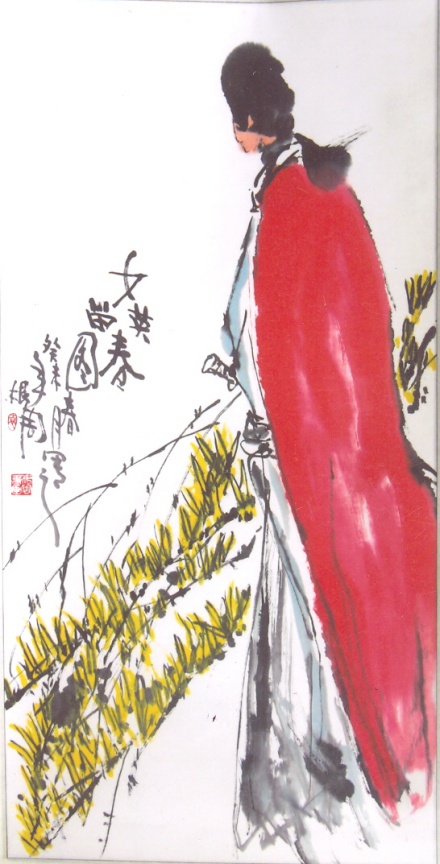

女英留春图

女英留春图

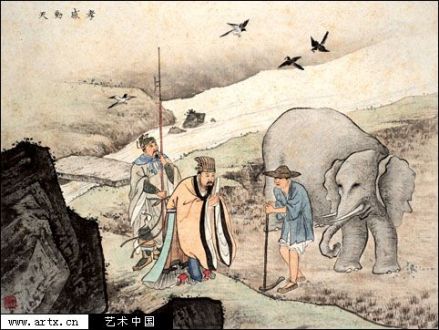

瞽叟

瞽叟

权力与亲情,阴谋与爱情,交织演绎着一场惊心动魄的政治博弈。最终,尧赔了闺女又丢了王位,而舜则志得意满,隐忍几十年的辛苦终换来大好江山。只是,他也无法逃避政治斗争的怪圈,数十年后,历史再一次上演,与舜有杀父之仇的禹篡位成功,并将舜流放到极南的苍梧之野(广西),舜最终孤寂地死去,下葬在今湖南的九嶷山上。《礼记》云:“舜葬苍梧,二妃不从。”你看,死了都无法和心爱的人同葬,真是可怜。不过,按刘向在《列女传》里的说法,倒是值得欣慰,说:“舜陟方,死于苍梧,二妃死于江、湘之闲,俗谓之湘君、湘夫人也。”也就是说,娥皇女英听到舜的死讯后,一路哭着寻来,但到了洞庭山附近,已经无力再行,只好天天扶竹向九嶷山方向泣望,把那里的竹子都染得泪迹斑斑。晋张华《博物志》也有这样的记载:“舜崩,二妃啼,以涕挥竹,竹尽斑。”如此情深意重,也不枉夫妻一场,舜若有灵,也会感到欣慰吧。

《山海经》里还记载:“洞庭之中,帝二女居之,是常游于江渊,出入必以飘风暴雨。”看来,湘君、湘夫人是有诸多委屈、太多相思要诉说。1000多年后,一位叫屈原的文人,高冠博带,行走江畔,感慨万千,作《九歌》,其中有祭祀湘君和湘夫人的乐辞,读来依然有“时不可兮再得,聊逍遥兮容与”的无尽怅然。自孔子以来,儒家的思想便渐渐统治了史学界,虽本是出于善意,可也开了“文过饰非”的历史先河,“数达于德”的精神也逐渐变味成说假话的文化传统以及说大话的政治习性。“尧禅舜继”的远古大同,可能只是儒家想象的产物。也许是对当时的现实太过绝望吧,他们才期望可以给后世一个美丽传说,用善良唤回一些文化的良知。那么,我们在尽可能寻找历史本真的同时,不妨就相信一次他们的“选择记忆”或者“假定美好”吧。

娥英祠

娥英祠

一千多年后,屈原作《离骚〈九歌〉》,做为祭祀湘君和湘夫人时的乐辞:

湘君

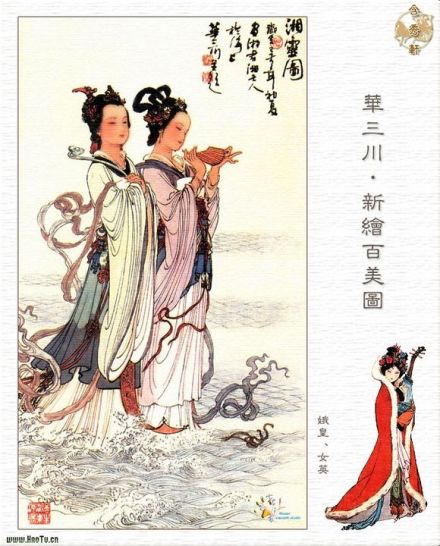

娥皇女英

娥皇女英

君不行兮夷犹,蹇谁留兮中洲;

美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟;

令沅湘兮无波,使江水兮安流;

望夫君兮未来,吹参差兮谁思;

驾飞龙兮北征,覃吾道兮洞庭;

薜荔柏兮蕙绸,荪挠兮兰旌;

望涔阳兮极浦,横大江兮扬灵;

扬灵兮未极,女婵媛兮为余太息;

横流涕兮潺爰,隐思君兮诽侧;

桂擢兮兰世,囗冰兮积雪;

采薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末;

心不同兮媒劳,恩不甚兮轻绝;

石濑兮浅浅,飞龙兮翩翩;

交不忠兮怨长,期不信兮告余以不闲;

朝骋骛兮江皋,夕弭节兮北渚;

鸟次兮屋上,水周兮堂下;

捐余决兮江中,遗余佩兮醴浦;

采芳洲兮杜若,将以遗兮下女;

时不可兮再得,聊逍遥兮容与。

湘夫人

帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予;

溺溺兮秋风,洞庭波兮木叶下;

登白烦兮骋望,与佳期兮夕张;

鸟何萃兮频中,曾何为兮木上?

沅有芷兮醴有兰,思公子兮未敢言;

荒忽兮远望,观流水兮潺媛;

麋何食兮庭中,蛟何为兮水裔;

朝驰余马兮江皋,夕济兮西筮;

闻佳人兮召余,将腾驾兮偕逝;

筑室兮水中,葺之兮荷盖;

荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂;

桂栋兮兰僚,辛夷楣兮药房;

罔薜荔兮为帷,辟蕙兮既张;

芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡;

合百草兮实庭,建芳馨兮庑门;

九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云;

捐余袂兮江中,遗余谍兮醴浦;

搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者;

时不可兮骤得,聊逍遥兮容与!

除了这篇诗歌,她们在历史上,没有留下更多的事迹。

从屈大夫往后,只有骚人墨客,在诗词歌歌赋里不断哀悼追思她们的身影;只有点点斑竹,依然随风摇曵。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。