-

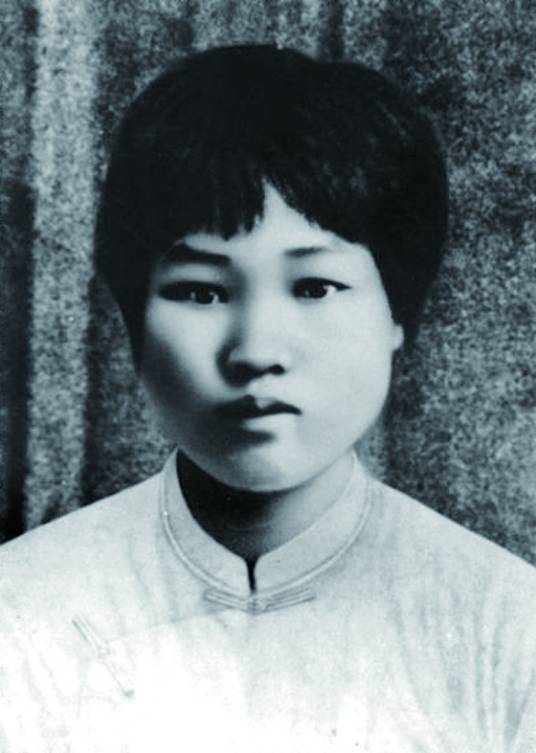

杨开慧 编辑

杨开慧(1901年11月6日-1930年11月14日),字云锦,乳名霞,女,汉族,出生于湖南省长沙市长沙县清泰都乡板仓(现开慧镇开慧村),中国共产党党员,中国近代伦理学家、教育家杨昌济独女、毛泽东妻子 。

1920年冬,加入中国社会主义青年团;同年,与毛泽东结婚 ;1922年,加入中国共产党,负责中共湘区委员会的机要和交通联络工作 ;1924年6月,同向警予组织女工夜校 ;1925年2月,协助毛泽东创办农民夜校并担任教员 ;1927年,于长沙板仓开展地下斗争 ;1930年10月,于长沙板仓被捕 ;1930年11月14日,殉难于长沙识字岭,时年29岁 。

2009年9月1日,列入100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物 。

中文名:杨开慧

别名:杨霞、霞姑(乳名)

性别:女

国籍:中国

民族:汉族

出生地:湖南省长沙市长沙县清泰都乡板仓(现开慧镇开慧村)

出生日期:1901年11月6日

逝世日期:1930年11月14日

政治面貌:中共党员

政党:中国共产党

代表作品:偶感

主要成就:列入100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物中国妇女解放运动的先驱

童年经历

板仓红霞

毛泽东与杨开慧的卧室

毛泽东与杨开慧的卧室

清光绪二十七年(1901年)11月6日,杨家厢房传来一声新生婴儿的啼哭。尽管是女孩,家人珍视她,父亲取名开慧,字云锦,号霞,希望她能为社会贡献 。

清光绪二十九年(1903年)至清宣统元年(1909年),其父杨昌济东渡日本留学,改名“怀中”,意为心怀中华,在东京弘文学院与鲁迅为同学。后前往东京高等师范学校攻读教育学、苏格兰的勒伯丁大学继续学习 。父赴日留学期,杨开慧在板仓与母亲向振熙生活。离开长沙城约百里,虽不见洋枪洋炮,但百姓生活艰辛。她常去邻居缪四叔家玩,学到了一些劳动技能 。

清光绪三十二年(1906年),湖南遭受洪水袭击,形成巨大灾害,数百里江面漫过汪洋,漂浮尸体。受灾者四处乞食,时属政府无视民众需求。杨开慧见母亲和邻居将家中粮食分给灾民,这深深影响了她的童年 。

清光绪三十四年(1908年),杨开慧就读于杨公庙官立第四十小学(今长沙县开慧镇开慧小学)。学校建筑古老,光线昏暗。班级只有一个,七八个女孩围坐一张方桌,学习国文、算术等课程 。

清宣统三年(1911年),杨开慧只读了三学期的杨公庙小学就转学到了隐储女子师范学堂附属小学(今开物中学) 。学校由黄先生创办,氛围开明,图书丰富。她利用课余时间阅读文学和社会科学书籍,父亲来信鼓励她关心国家大事、认真学习,因此她更加勤奋。有一次生病未能上课,她写信给同学表达了对学业的焦虑,得到了老师和同学的称赞 。

青年时代

导师引路

民国二年(1913年),父亲留学回国 ,受邀到隐储女子师范学堂附属小学演讲(今开物中学),并告知杨开慧全家即将迁往长沙城 。来到长沙后,杨父在湖南第一师范学校任教,直到民国七年(1918年)赴北京大学任教。杨开慧在长沙稻田女子师范附属小学(现湖南第一师范学院第一附属小学)上学 。

长沙的“板仓杨寓”是湖南第一师范学校教师杨昌济的住所,也是学习交流的场所。毛泽东等志同道合的学友常在这里聚集,进行学术和思想讨论。杨开慧作为其中一员,聆听他们的交流,专心学习。毛泽东的理想和热情深深感染着她,激发了她改造社会的渴望,坚定了她的信念,立志成为一个有益社会的人 。

红豆相思

1918年6月,怀中先生受北京大学校长蔡元培邀请,成为伦理学教授。杨开慧随全家迁往北京,住在鼓楼附近的豆腐池胡同9号(现杨昌济故居) ;8月19日,毛泽东应怀中先生介绍来到北京大学图书馆工作,领导赴法勤工俭学运动 。

在怀中先生家,毛泽东和杨开慧相爱。他们经常在北京故宫、西山和北海桥头漫步,讨论感兴趣的话题。毛泽东与同志们讨论马克思主义和勤工俭学,杨开慧也参与其中。在毛泽东的指引下,她开始接触共产主义思想,焕发出新的精神面貌 。

1919年3月12日,毛泽东告别杨家,离开北京前往上海拜访了《新青年》主编陈独秀。回到长沙后,他成为修业小学的历史教员。毛泽东和杨开慧分别时,约定互通书信。在书信中,毛泽东称呼杨开慧为“霞”,而杨开慧称呼毛泽东为“润” 。

五四觉醒

1919年5月4日,北京爆发五四运动。杨昌济病重,杨开慧日夜守候在他的病床前。湖南学生组织了反日爱国运动,毛泽东积极参与,寄来《湘江评论》;秋冬季,勤工俭学运动兴起,杨昌济病情恶化。家人探望时,杨开慧展示了对社会不公的关注,提出了对革命的信心;12月10日,杨开慧收到毛泽东来信,得知他要来北京,非常高兴;12月18日,毛泽东赴京代表团到达北京,积极推动“驱张”(驱逐湖南军阀张敬尧)斗争 。

1920年1月17日,杨昌济先生在北京逝世。毛泽东等亲友安排杨开慧一家扶柩回故乡板仓 。

离京返湘

1920年1月,杨昌济在北京逝世,后杨开慧随家人返回湖南长沙,在李肖聃的帮助下,进入了长沙福湘女中选修班学习 。

在长沙福湘女中,杨开慧受五四运动影响,具备了反帝反封建的思想。她鼓励同学参与社会进步活动,传递进步书刊,并在校刊上发表文章提高同学觉悟。作为唯一剪短发的学生,学校要求她留长发,但她坚持:“剪短发,是我的自由” 。

风华正茂

中学时代,杨开慧在毛泽东领导下的湖南学生联合会从事宣传工作,积极参与学生运动 。

1920年初冬,杨开慧成为中国社会主义青年团最早的女团员之一。她组织宣传队,深入工农,宣传革命理念,反对封建统治。同时,她积极支持失学青年的复学斗争,并努力推动妇女解放运动 。

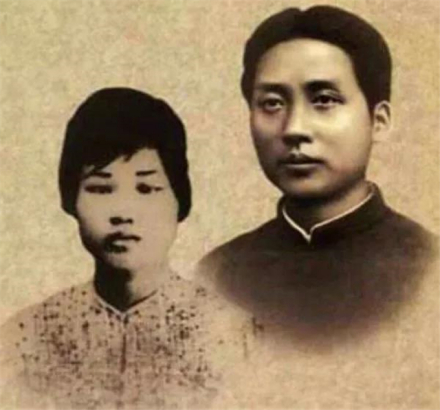

杨开慧和毛泽东

杨开慧和毛泽东

1925年2月,协助毛泽东创办农民夜校并担任教员 。

英勇就义

板仓被捕

1930年10月24日,杨开慧潜回板仓,却遭到军阀密探抓获。她的儿子毛岸英和陈玉英也一同被捕。国民党军阀何健得知后,将他们押往长沙,关进长沙陆军监狱署 。

从容就义

1930年11月14日,杨开慧毅然诀别年迈的母亲和三个年幼的孩子,在长沙浏阳门外识字岭刑场英勇就义,时年29岁 。

峥嵘岁月

敢为人先

杨开慧(中国画)何家英

杨开慧(中国画)何家英

1922年,杨开慧加入中国共产党,成为中国共产党历史上的第二位女党员 ;杨开慧多次随毛泽东前往长沙新河火车头修理厂,进行了调查研究,并为工人夜校讲课 ;10月24日,杨开慧和毛泽东迎来了第一个儿子毛岸英的出生 。

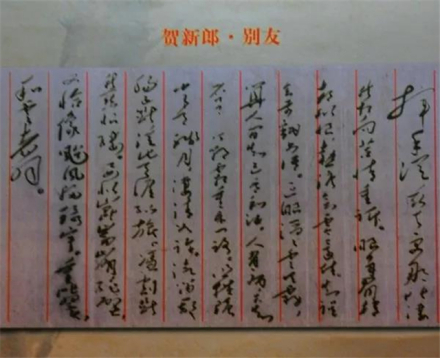

《贺新郎·别友》

《贺新郎·别友》

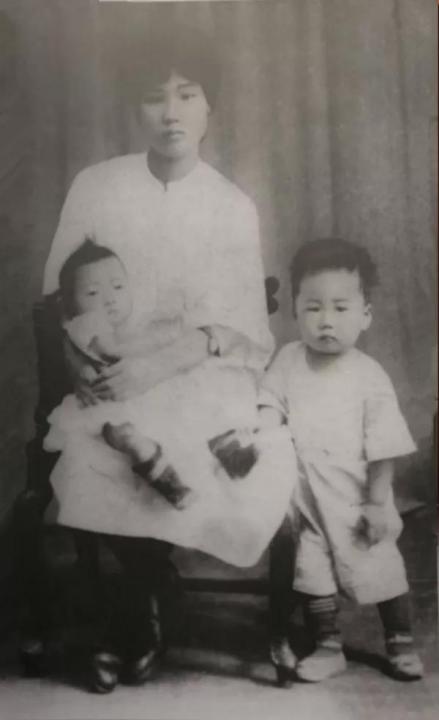

杨开慧与毛岸英、毛岸青的合照

杨开慧与毛岸英、毛岸青的合照

1924年6月,杨开慧与母携子赴上海,在上海和向警予以半工半读女子职业学校为掩护积极参加社会运动 。

农民运动

1925年2月,杨开慧与毛泽东回到韶山,在毛氏宗祠创办了韶山首家农民夜校。杨开慧担任夜校主持和老师,教唱盼解放的歌谣,呼吁农民觉醒。在她的努力下,韶山建立了多所农民夜校、秘密农会和公开的革命组织“雪耻会” ;6月,杨开慧协助毛泽东创建了中国农村最早的党支部之一“中共湖南韶山特别支部”,领导韶山农民进行了“平粜阻禁”等斗争,旨在提高雇农工资和减轻租金等负担 。

1926年,杨开慧与母亲和孩子一同来到长沙,在望麓园定居 。

1927年1月4日至2月5日,毛泽东深入湖南省的湘潭、湘乡、衡山、陵、长沙等地进行了为期32天的农民运动考察。他收集了大量第一手资料,对湖南农民运动有了深刻了解,从而获得了发言权。杨开慧负责对这些资料进行认真选择和整理 ;2月,杨开慧和毛泽东居住在武昌都府堤41号,共同从事革命活动。尽管怀孕,杨开慧除了照顾家庭外,还常帮毛泽东整理文稿。他们雇了孙嫂帮忙照顾;1927年4月,杨开慧和毛泽东三子毛岸龙出生 。

板仓革命

1927年4月12日,蒋介石在上海发动了残酷的四一二反革命政变,导致大量共产党员和革命群众惨遭屠杀,共产党组织遭受了严重损失;8月18日,毛泽东在沈家大屋召开了改组后的中共湖南省委第一次会议,具体部署了秋收起义。会后,杨开慧迅速返回板仓,以此为基地,领导了长沙、平江、湘阴等地的革命斗争

1927年8月18日,毛泽东在中共湖南省委会议上部署秋收起义。杨开慧迅速组织地下党,在隐储女子师范学堂附属小学演讲(今开物中学)制定秋收起义计划。杨开慧强调武装斗争的重要性,并领导农民群众积极参与斗争,支持起义。在她的指导下,地下党组织了武器夺取行动,并对敌人发动多次攻击。在长沙、平江等地,革命农民积极参与斗争,取得了胜利。这场斗争壮大了农民武装力量,一些成员后来加入中国工农红军,为革命事业做出了重要贡献 。

杨开慧在板仓革命活动中与毛泽东保持着密切联系。陈玉英多次将他们来往的信件送至板仓附近的罗家铺子。每收到毛泽东的信,杨开慧都倍感高兴,鼓舞大家坚持斗争 。

不畏艰险

为更有效指导地下斗争,杨开慧派出地下交通员到安源、浏阳等地进行联系。她亲自将文件缝进腰带,交通员佩戴,并叮咛他们严守机密、注意安全。杨开慧强调按时到达指定地点,使用规定的暗号找接头人取回信件,如有疑点,立即离开。多年来,她严格遵守党的规定,与毛泽东和上级党组织保持密切联系,成功领导了板仓地区的革命斗争 。

杨开慧勇往直前,无畏白色恐怖,风餐露宿,以普通妇女身份到农户宣传革命。她教导伙伴和群众:革命失败只是暂时的,要团结斗争,取得胜利。带着三个孩子,她不辞辛劳,到处宣传革命,激励大家坚持。尽管环境困难,她坚信共产党必将成功 。

1928年,斗争加剧,许多党员被杀害,但杨开慧坚持等待新任务。她的卓越工作促使革命在板仓地区蓬勃发展,贫苦农民保护着她。无论何处,她备受欢迎,但敌人闻其名即丧胆,希望立即抓获 。

宁死不屈

1930年10月24日,杨开慧被关进长沙陆军监狱,遭到5次审讯。面对软硬兼施的敌人,她坚贞不屈,经历酷刑,却只回答“不知道!”敌人试图利诱她脱离毛泽东,换取自由,她坚决拒绝,表示“死不足惜”,对敌人的阴谋只是轻蔑一笑 。

杨开慧在狱中坚定地表示:“死不足惜,但愿润之革命早日成功。”她嘱咐亲友:“我死后,请不要做俗人之举。”临刑前一天晚上,她含泪亲吻儿子小岸英

1930年11月14日,杨开慧在长沙就义,年仅29岁。她以热情和悲壮的故事,诠释了对丈夫、亲人和祖国的深爱。杨开慧成为忠诚的革命党员,永远是毛泽东的骄傲——板仓红霞 。

短篇文章

2015年10月,杨开慧未发表的三篇短文,分别是《致某公书》、《随感录》和《先父事略》 。

作品名称 | 作品内容 |

|---|---|

《致某公书》 | 杨开慧的首篇文章是《致某公书》,一封写给杨昌济的长辈的信,充满对他的敬意。她思考了人生意义,尤其是良心,对南北政府进行了精辟分析,质疑长辈为和平所做的努力,并希望得到指点,期望长者通过自己的影响力改变世界。 |

《随感录》 | 杨开慧的次篇文章是《随感录》,文章指出:“静非人生全部,人是活跃的动物。”她批评学校过多功课的弊端,认为健康的身体能增强心智和精力,而精力充沛者通常都很聪明。 |

《先父事略》 | 文中深情地描述了杨昌济小时候的聪明才智,尤其擅长诗文和对联。然而,他在八岁时失去母亲,十四岁时又丧父,“至此遂无师焉”。尽管如此,由于他的好学天性,他依然每天勤奋读书。最终,在十九岁时,凭借自己的努力考取了秀才。 |

五言诗词

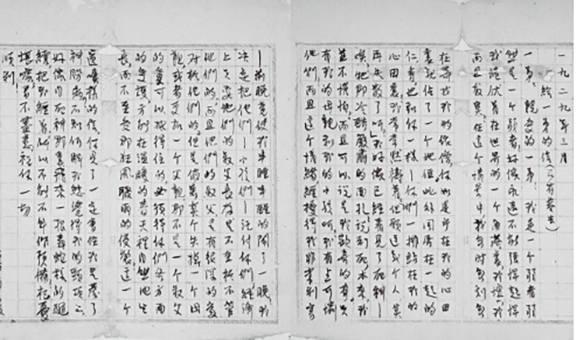

《偶感》

《偶感》

偶感 | |

天阴起朔风, | 浓寒入肌骨。 |

念兹远行人, | 平波突起伏。 |

足疾已否痊, | 寒衣是否备? |

孤眠谁爱护, | 是否亦凄苦? |

书信不可通, | 欲问无人语。 |

恨无双飞翮, | 飞去见兹人。 |

兹人不得见, | 惆怅无已时。 |

良朋尽如此, | 数亦何聊聊。 |

念我远方人, | 复及数良朋。 |

心怀长郁郁, | 何日重相逢。 |

2009年9月1日,列入100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物 。

杨开慧狱中受刑曾说:“牺牲我小,成功我大”,“我是光荣的中国共产党党员!” 。

“我死不足惜,惟愿润之革命早日成功” 。

“我再一次正告你们,一个真正的共产党员是从来不会向他的敌人乞求自由的。你们要打就打,要杀就杀,要想我与毛泽东脱离关系,除非海枯石烂。我与毛泽东不仅是夫妻关系,更重要的是革命的同志关系,战友关系要我背叛毛泽东,背叛革命,成为可耻的叛徒,你们是白日做梦,痴心安想! ”

杨开慧鼓励大家说:“同胞们,同志们,别难过,不要怕,要坚持下去,我们一定会胜利的! ”

家庭成员 | 姓名 | 简要介绍 |

|---|---|---|

父亲 | 杨昌济 | 杨昌济(1871年4月21日-1920年1月17日),男,汉族,又名怀中,字华生,湖南长沙人,伦理学家,教育家。 |

母亲 | 向振熙 | 向振熙(1870年-1962年),女,汉族,湖南平江石洞塅人,杨昌济夫人,杨开智、杨开慧的母亲。 |

哥哥 | 杨开智 | 杨开智(1898年8月25日-1982年1月26日),男,汉族,曾用名杨子珍,近代教育家杨昌济的儿子,杨开慧的兄长。 |

丈夫 | 毛泽东 | 毛泽东(1893年12月26日-1976年9月9日),字润之(原作咏芝,后改润芝),湖南湘潭人。中国人民的领袖,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家。 |

长子 | 毛岸英 | 毛岸英(1922年10月24日-1950年11月25日),男,汉族,本名远仁,字岸英,初名永福,湖南韶山人,中共党员。 |

次子 | 毛岸青 | 毛岸青(1923年11月23日-2007年3月23日),又名毛永寿、毛远义,生于湖南省长沙市,中共党员。 |

三子 | 毛岸龙 | 毛岸龙1927年4月出生。1930年,杨开慧英勇就义后,毛岸龙和两个哥哥在组织的安排下,跟着外婆,舅妈到了上海,来到叔父毛泽民身边。不久因病早逝。 |

参考资料: | ||

托孤手信

1929年,杨开慧在板仓面临危险。她在《国民日报》上看到朱德妻子伍若兰被杀的消息,深感震惊和愤怒。对自己的前途充满忧虑,感觉死亡无处不在。她寄希望于与毛泽东联系,并将唯一希望寄托在堂弟杨开明身上。1929年3月,杨开慧写给杨开明的信,情真意切,充满了思念和忧伤 。

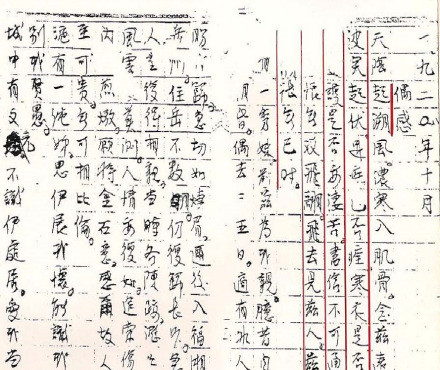

杨开慧托孤信手稿

杨开慧托孤信手稿

杨开慧在信中表达了自己的软弱和孤寂:“我是一个弱者,好像永远也无法变得坚强。我蜷缩在世界的一个角落里,感到颤抖和孤独。”她将最后的依靠寄托在堂弟们身上,并坦言对死亡并不害怕。然而,她最担心的是自己年幼的三个孩子,她请求堂弟们在自己离世后给予他们更多的关爱。由于形势危险,她写好了这封信,但却无法寄出,只能将其藏匿在家中 。

我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九 。(中国人民的领袖,伟大的马克思主义者,伟大的无产阶级革命家毛泽东 评)

温婉骄杨,英雄女杰——杨开慧 。(中国中央电视台 评)

杨开慧不仅因为是革命的英勇烈士、毛泽东的忠贞的妻子而深受中国人民的敬仰,也因身为“忠烈为民的好学生、忠义教子的好母亲”而备受当地居民的颂扬 。(新华网 评)

杨开慧烈士是伟大的,这位女战士用她短短29年的生命,谱写了一曲辉煌壮丽的人生华章,给世人留下宝贵的精神财富 。(《湖南日报》 评)

杨开慧短暂的一生,是革命的一生,绽放了最灿烂的光华,让世人永远铭记、永远颂扬、永远怀念!她是人们心中永远的骄杨 !(《学习时报》 评)

毛泽东与杨开慧的爱情,风雨压不垮,苦难中开花,是中国革命爱情的光辉典范,对于今天年轻的共产党人来说,具有至高的榜样意义 。(中共重庆市委组织部、中共重庆市委当代党员杂志社 评)

杨开慧(开慧奶奶)是红色湘女的杰出代表,作为后来人,一定要学习她坚定的信仰、崇高的理想、铁一般的担当,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量 。(时任中国军事科学院军事战略研究部副部长 毛新宇 评)

我们纪念杨开慧烈士,就是要学习她为共产主义理想、马克思主义真理而勇于探索、不懈追求的精神;学习她热爱祖国、为党和人民的事业无私奉献、不怕牺牲的精神;学习她朴实无华、艰苦奋斗的精神 。(时任全国人大常委会副委员长彭珮云 评)

书籍阅读类

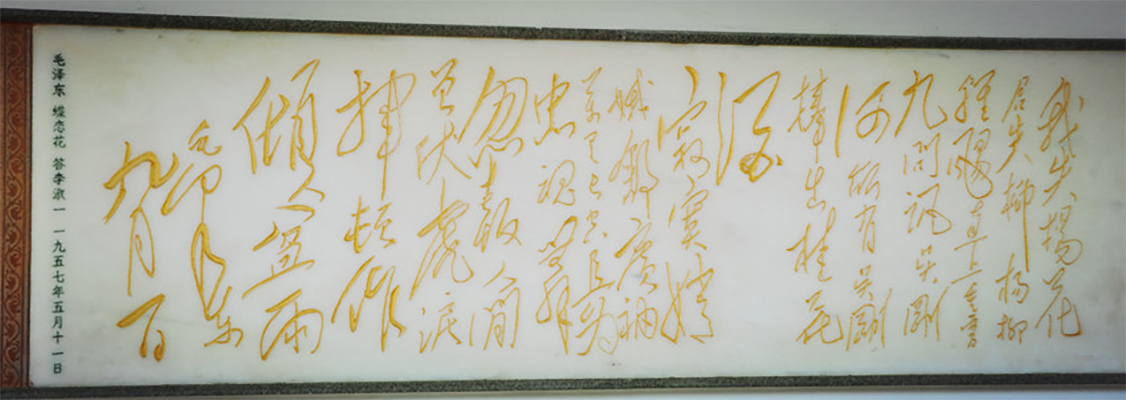

《蝶恋花·答李淑一》

1957年5月11日,毛泽东给故人柳直荀的遗孀李淑一回信时,写下了《蝶恋花·答李淑一》。这首词表达了他对失去妻子杨开慧和战友柳直荀的深切悲痛之情,对杨开慧的思念之情 。

《蝶恋花·答李淑一》题刻

《蝶恋花·答李淑一》题刻

《杨开慧烈士传略》

1977年,以杨开慧为素材的革命书籍出版,书籍通过更多的杨开慧烈士的光辉事迹,要实地学习更好杨开慧烈士的革命精神 。

《告诉你一个鲜为人知的杨开慧》

2004年10月,以杨开慧为素材的革命书籍出版,书籍细致挖掘历史资料和采访亲历者,真实呈现了杨开慧的生平故事。从她鲜为人知的喜怒哀乐,爱恨情仇,到与毛泽东的生死之恋,全方位展现了她的人生轨迹 。

《毛泽东与杨开慧》

2007年,以毛泽东与杨开慧为素材的革命书籍出版,该书籍通过大量的资料全面反映情感世界中的毛泽东与杨开慧,更让人们了解投身革命事业的毛泽东与杨开慧 。

《杨开慧》

2011年,以杨开慧为素材的革命书籍出版,该书籍记述了杨开慧鲜为人知的一生以及她与毛泽东的生死之恋,展现了这位不屈的中国共产党人的爱与恨和不平凡的人生 。

序号 | 书籍名称 | 作者名称 | 出版社 | ISBN |

|---|---|---|---|---|

1 | 《杨开慧》 | 陈冠任 | 人民日报出版社 | 9787511504128 |

2 | 《告诉你一个鲜为人知的杨开慧》 | 陈冠任; 冯光宏 | 中共党史出版社 | 7801991125 |

3 | 《毛泽东与杨开慧》 | 王华 ;李林著 | 中央文献出版社 | 9787507322255 |

4 | 《杨开慧烈士传略》 | 长沙县开慧纪念馆;湖南省图书馆编 | 中央文献出版社 | 9787507322255 |

陈列展览类

杨开慧纪念馆

杨开慧纪念馆始建于1966年,位于湖南省长沙县开慧镇,是国家级4A旅游景区,全国百家红色旅游景区之一。同时,它还是国家级烈士纪念设施保护单位和全国文明优抚事业单位。杨开慧烈士故居作为纪念馆的核心,被指定为全国爱国主义教育示范基地 。

杨开慧纪念馆占地126亩,拥有9600平方米的建筑面积,主要分为杨开慧故居、杨开慧烈士陵园、杨开慧烈士生平业绩陈列馆和杨公庙四个部分 。

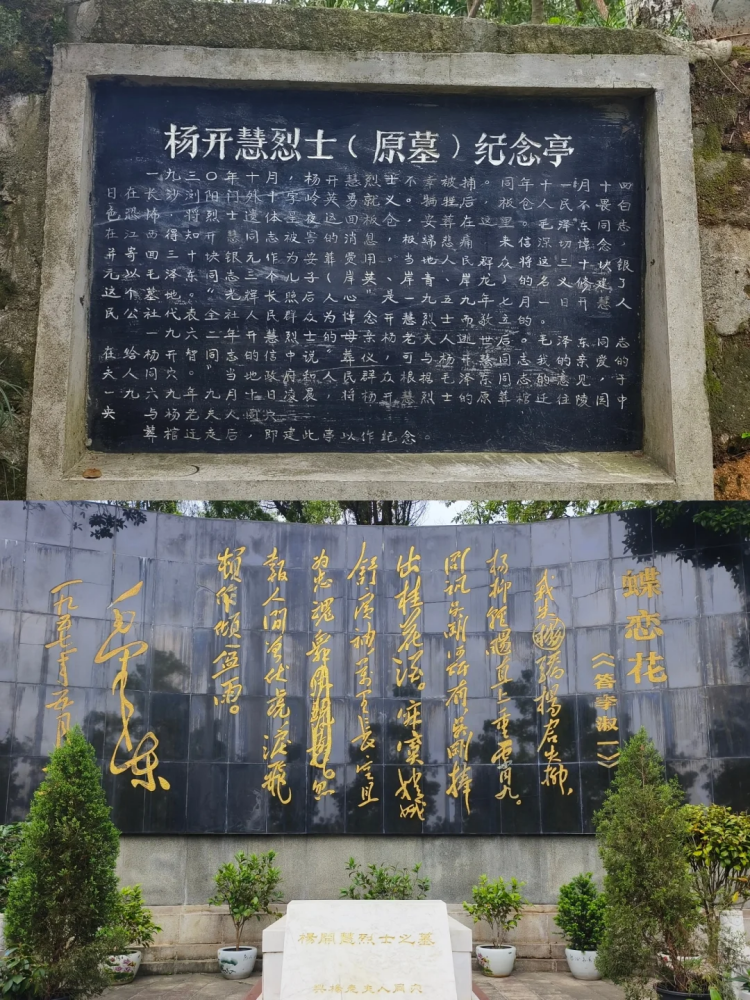

杨开慧烈士陵园

杨开慧烈士陵园始建于1969年,位于馆内西朝东,占地25亩,墓地面积达4003平方米 。

1930年11月14日,杨开慧烈士在长沙识字岭英勇就义后,群众将其遗体运回家乡板仓,葬于青松环绕的棉花坡上,并立碑纪念 。

1959年7月1日,开慧人民公社在墓后立了一块“光辉长照后万人”的石碑。杨开慧烈士故居也作为全国爱国主义教育示范基地的重要组成部分 。

杨开慧烈士陵园

杨开慧烈士陵园

杨开慧故居

杨开慧故居位于长沙市东北约60公里的长沙县开慧镇开慧村(又名板仓),前临公路,后枕小山,四周环绕着松柏、香樟和翠竹。故居为一农舍,分三阶梯共三进,共有28间大小房间,包括父母卧室和杨开慧本人的住房,原状陈列 。

杨开慧故居

杨开慧故居

杨开慧墓

杨开慧墓位于湖南省长沙县开慧镇开慧村(又名板仓),面朝东南,前有花岗岩石台阶。墓顶为长方形磨光汉白玉,上有杨开慧汉白玉塑像,墓穴为混凝土结构,碑面镌刻着毛泽东手书的著名词篇《蝶恋花答李淑一》 。

杨开慧墓

杨开慧墓

社会纪念

开慧镇

开慧镇位于长沙县北部,距长沙40公里,这座以杨开慧烈士命名的乡镇 。该镇拥有全国特色景观旅游名村双冲村(现白沙村)、千年古塔飘峰塔、千年古寺湘峰寺、罗王寨等人文自然景观;是杨开慧以及中国第一位女共产党员缪伯英的故乡 。

开慧中学

开慧中学位于红色旅游地开慧镇,是杨开慧烈士的母校。学校起源于1905年的杨公庙官立第四十小学,后改名为板仓完全小学。1967年,学校正式更名为开慧学校。1992年,学校分为初中部和小学部,小学部保留原名,而中学部则改名为开慧中学 。

开慧中学校门

开慧中学校门

影视宣传类

电视剧

由郑延渝导演的八集越剧电视连续剧《毛泽东和杨开慧》,剧中介绍了毛泽东与杨开慧从相识、相知、共同革命到生离死别的故事,歌颂了毛泽东和杨开慧的革命精神 。

电影

电影《杨开慧》海报

电影《杨开慧》海报

越剧

1977年10月,上海越剧院推出的越剧《忠魂曲》,由薛允、薛宝根、张森兴编剧,黄沙、张森兴导演。该剧首次在越剧舞台上呈现了杨开慧在大革命失败后坚持地下斗争、最终被捕牺牲的事迹。此剧还首次塑造了毛泽东(由张国华饰)和杨开慧(由王文娟饰)的形象 。

豫剧

2013年12月28日,大型现代豫剧《杨开慧》在河南省人民会堂首演,由泽华文投集团、河南省文化艺术研究院和曲剧艺术保护传承中心联合创作。该剧讲述了杨开慧烈士为民族独立和人民解放事业英勇奋斗,最终视死如归的故事。演出旨在深切缅怀杨开慧,歌颂她的高尚精神,鼓舞人心 。

京剧

2017年12月28日,现代京剧《蝶恋花》在梅兰芳大剧院首演。该剧以毛泽东主席1957年创作的词《蝶恋花·答李淑一》为名,由国家京剧院于1977年创编,李维康领衔主演。剧情描绘了毛泽东主席的妻子、革命烈士杨开慧坚持与国民党反动派进行地下斗争,并最终英勇就义的故事,展现了中国共产党人“唯有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”的伟大精神 。

黄梅戏

2021年7月21日,再芬黄梅艺术剧院打造的新编黄梅戏《不朽的骄杨》在安徽大剧院首演,受到了广大戏迷的热情关注。这部剧也是安徽省庆祝中国共产党成立100周年的重要演出之一。以杨开慧为主角,剧情通过倒叙方式生动展现了她短暂而传奇的一生。舞台呈现自然流畅,深刻表现了杨开慧的柔情、勇气和决心,她成为了时代女革命者的典范,展现的信仰力量深深感动了观众 。

《不朽的骄杨》剧照

《不朽的骄杨》剧照

碗碗腔

2023年7月,碗碗腔现代剧《骄杨之恋》在北京梅兰芳大剧院首演,该剧荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖。由陕西省戏曲研究院创作排演,得到中共陕西省委宣传部和陕西省文化和旅游厅的指导。作品以杨开慧烈士的真实故事为背景,展现了她从个人成长到为共产主义事业献身的心路历程,彰显了共产党人的崇高品格 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。