-

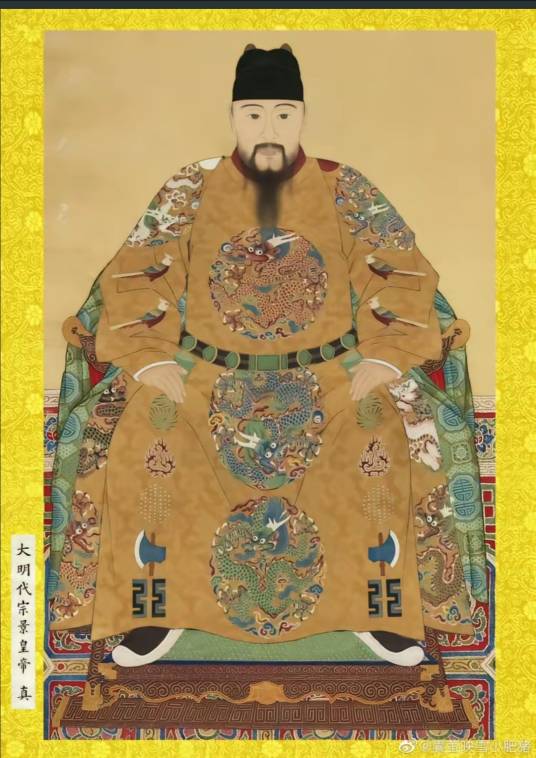

朱祁钰 编辑

明代宗朱祁钰(1428年9月11日~1457年3月14日),出生于明朝都城北京(今北京市),明朝第七位皇帝。明宣宗朱瞻基次子,明英宗朱祁镇之弟,生母为贤妃吴氏。

宣德三年(1428年),朱祁钰生于北京,明英宗朱祁镇即位后获封郕王。正统十四年(1449年)八月十五日,明英宗朱祁镇在土木堡被蒙古瓦剌部骑兵俘获,史称“土木堡之变”。朱祁钰临危受命监国并登基,改元景泰元年,遥尊朱祁镇为太上皇。朱祁钰即位后,任用贤能之臣、励精图治,稳定混乱的时局,组织北京保卫战使明王朝转危为安,继而发展经济,赈济灾民、安抚流民,安定社会。朱祁钰命人修编的《寰宇通志》为明代地方总志,后人在此基础上修纂了《大明一统志》。工艺品“铜胎掐丝珐琅”流传于后世。朱祁钰是一位承前启后,有功于国计民生的贤明之君。但未能善待明英宗朱祁镇,使得兄弟间生有嫌隙招来萧墙之祸,加之更易皇储、废黜糟糠之妻等事,颇遭后人诟病。

景泰八年(天顺元年)二月十九日,朱祁钰于西苑驾崩,年仅三十岁。复位的明英宗削其帝号,谥为“郕戾王”,以亲王之礼葬于北京西山景泰陵。明宪宗朱见深即位,承认朱祁钰的皇帝名号,追谥恭仁康定景皇帝。南明弘光帝朱由崧时期,为朱祁钰上庙号代宗,加谥符天建道恭仁康定隆文布武显德崇孝景皇帝,朱祁钰是明朝迁都北京后唯一未被葬入帝王陵寝的明朝皇帝。

全名:朱祁钰

谥号:郕戾王、恭仁康定景皇帝(朱见深追谥)、符天建道恭仁康定隆文布武显德崇孝景皇帝(朱由崧累谥)

封号:郕王(即位前、被废后)

庙号:代宗(朱由崧追尊)

年号:景泰

所处时代:明朝

民族族群:汉族

出生地:北直隶顺天府(位于今北京市)

出生日期:1428年9月11日

逝世日期:1457年3月14日

逝世地:西宫

陵墓:景泰陵

在位时间:1449年9月22日 至 1457年2月11日

前任:明英宗朱祁镇

继任:明英宗朱祁镇(复辟后)

主要成就:任用于谦,领导北京保卫战,打退瓦剌;选贤任能,纂修《寰宇通志》

配偶:孝渊汪皇后

早年封王

宣德三年(1428年)八月初三,朱祁钰出生。朱祁钰的母亲吴氏本是明宣宗为皇太孙时的宫女, 不久后被进封为贤妃。

宣德十年(1435年)正月初三(1月31日),明宣宗驾崩, 其长子朱祁镇继位,是为明英宗。二月初九(3月8日),明英宗册封弟弟朱祁钰为郕王, 奉藩京师。 正统二年(1437年)四月初二(5月6日),年仅10岁的朱祁钰就举行了加冠礼。

临危即位

参见:土木堡之变、明朝午门血案

于谦

于谦

面对危机局面,十七日(9月3日)早朝时,大明朝堂之上围绕是战还是迁展开了一场纷争。首先是翰林院侍讲徐有贞,根据天象的变化率先提出迁都南京,以避刀兵。南迁之议颇得一些大臣支持。时任兵部左侍郎的于谦当即否定这项提议, 认为皇陵、宗庙、社稷都在北京,不可轻易迁移;而且要以北宋为教训,指责南迁是亡国之论。 在于谦的请求下,朱祁钰下令取两京、河南备操军,山东及南京沿海备倭军,江北及北京诸府运粮军,亟赴京师,京师上下才人心稍安。随即升任于谦为兵部尚书。

十八日(9月4日),明英宗生母孙太后召开御前会议,命郕王为监国,“暂总百官”商讨对策。紧接着二十二日(9月8日),孙太后又下旨,立明英宗的长子朱见深为皇太子,仍由郕王代理国政,以安定人心。

正统年间,明英宗宠信宦官王振,大臣凡是有不利于王振者,非死即贬。如今皇帝被俘,王振被杀,众大臣纷纷吐气扬眉,甚至跪在午门外,要求监国朱祁钰惩处王振余党。这时王振的死党锦衣卫指挥马顺出来阻挡,当即被愤怒的群臣打死,并将王振同党,王振外甥——王山也被当庭打死,史称午门血案。朱祁钰害怕想回宫去,于谦拉住他的衣袖,说王振罪当诛九族,马顺等罪当死,应不予追究。于是,朱祁钰下令马顺等罪有应得,众臣无罪。

正统十四年(1449年)八月二十八日,王文上书朱祁钰,希望他以江山社稷为重,承继大统。当时的皇太子朱见深年仅两岁, 为免主少国疑,于谦、王直等大臣联名奏明皇太后,最终在九月初六日(9月22日)拥立朱祁钰为帝,遥尊明英宗为太上皇。 同时大规模的清算行动展开,诸多的王振党羽纷纷落马。

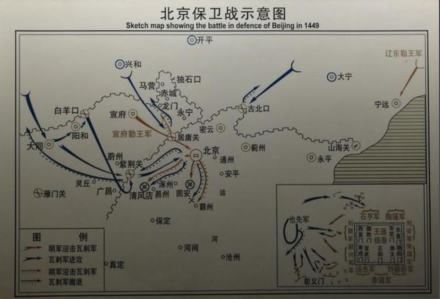

北京保卫战

北京保卫战

英宗回朝

突如其来登上皇位,大权在握,朱祁钰也就不愿意放手。北京保卫战之后,明军多次击败瓦剌。瓦剌首领也先见捞不到好处,便想放了明英宗,借此求和。他想放,可是朱祁钰却不愿意接。大臣建议朱祁钰迎回明英宗,他不悦,说:“我本来不想当这个皇帝的,当初是你们逼着我当的。”这个时候,于谦说,皇位已经定了,不会再更改,所以理当尽快接他回来。朱祁钰见最得力的大臣都这么说,只得说:“听你的,听你的。”便先后派遣李实、杨善出使瓦剌。 随后又将迎接明英宗的旨意交予瓦剌使臣把秃,命杨善接回英宗。

景泰元年(1450年)八月,被俘已经一年的明英宗抵达北京,由安定门入城。之后,改乘法驾,入东安门,朱祁钰自东安门出迎,行拜见之礼,明英宗答拜,互拉双手,泪涕沾襟,相互推辞逊让了许久。

将明英宗迎回了北京,朱祁钰随即把哥哥软禁在南宫。一锁就是七年。明英宗回归之后,虽为太上皇,却被软禁在南宫。朱祁钰从内心来讲并不希望明英宗回朝,为防备明英宗与旧臣联系,对他的一举一动,都严加防范。朱祁钰接受太监高平的建议,将南宫的树木全部砍伐,以防有人越过高墙与明英宗联系。

易储风波

随着帝位渐渐巩固,朱祁钰并不满足,他不仅自己要做皇帝,而且希望自己儿子朱见济能够取代明英宗的太子朱见深成为皇位的合法继承人,于是他为此贿赂朝臣。

土木堡之变之际,孙太后先立明英宗之子朱见深为太子 ,后立朱祁钰为帝 。孙太后的用意很明白:大明江山依然是明英宗的,朱祁钰只不过是代理执政而已。由于太子是皇太后立的,朱祁钰不得不慎重。他先试探颇有资历的太监金英,说“七月初二日,是东宫太子的生日”。金英立刻回答,“东宫生日是十一月初二日。” 前者是朱见济的生日,后者是太子朱见深的生日。

初步试探没有达到理想的效果。因此朱祁钰隐忍了一段时间。但他仍旧不停地试探,甚至贿赂朝臣,希望他们在储君的问题上能站在自己这边,终于换来朝臣们的默认,他们睁一只眼闭一只眼,但朱见济并不是汪皇后的儿子,因此她并不同意丈夫的做法。她悍然争辩,随后被废打入冷宫。就这样,景泰三年五月初二(1452年5月20日),朱祁钰废侄子朱见深为沂王,改立自己的儿子朱见济为太子。不想到了第二年,只当了1年多皇太子的朱见济就夭折了。朱祁钰也因此在精神上受到了沉重的打击。

明朝信奉正统,认为皇位应该属于英宗一系。贵州道监察御史钟同曾言:“太子薨逝,足知天命有在。” 同时兼陈一切弊政。朱祁钰闻讯大怒,钟同被下狱杖死。

夺门之变

朱祁钰正当壮年,子嗣的问题在这个时候尚未显得突出。可是到了景泰八年(1457年)正月初,他突然得了重病,皇储的问题再次摆上桌面。众臣议论纷纷,一时之间,定不下来。十六日(2月10日)内宫传来消息,说朱祁钰病体康健了。于是众臣准备第二天上朝的时候再商议皇储问题。这一夜却爆发了夺门之变,石亨亲眼看到了景泰帝的病况,估计其行将不起,便与徐有贞秘密策划,准备迎请英宗复辟。之后,二人密禀孙太后,取得了她的懿旨。

景泰八年(1457年)正月十七凌晨四更,石亨、徐有贞等人领军打开长安门,接着迅速赶到南宫,请明英宗复登大位。到东华门,守卫大声喝止,明英宗高喊:“我是太上皇。”东华门随声而开。明英宗堂而皇之进入大殿,五更时分,百官在午门外朝房等待朱祁钰升朝,忽然听到宫中钟鼓齐鸣,宫门大开,徐有贞出来高声宣布:“太上皇复位了。” 目瞪口呆的公卿百官在徐有贞的催促下,匆匆整队入宫拜贺。

朱祁钰听到钟声,问周围的人说:“这是于谦吗?”,周围的人回答说:“不是,是太上皇。”,朱祁钰说道:“哥哥做皇帝,好,好,好。”

明英宗复辟当日即逮捕了兵部尚书于谦、大学士王文,并将一批大臣、太监下狱。

离奇去世

正月二十一日(2月15日),明英宗下诏,改“景泰八年”为“天顺元年”。次日,于谦等人被明英宗以谋逆罪名而蒙冤处死。

天顺元年(1457年)二月初一(2月24日),明英宗废朱祁钰为郕王,将其软禁到西内永安宫。相传朱祁镇复辟后两三天,在朝堂之上曾对大臣们说,弟弟的病好多了,可以吃粥了。众臣皆默然不语。 二月十九日(3月14日),朱祁钰薨逝,享年三十岁 ,死因不明,一说为被人杀害 。自此,景泰时代结束。

身后之名

明英宗复位后,下诏指斥朱祁钰“不孝、不悌、不仁、不义,秽德彰闻,神人共愤”。并废其帝号,赐谥号为“戾”,称“郕戾王”。这是一个恶谥,表示朱祁钰终身为恶。按亲王礼葬在北京西山。朱祁钰因此成为明朝迁都北京之后,仅有的一个没有被葬入帝王陵寝的明朝皇帝。

但成化年间,一些臣僚开始为朱祁钰不平,他们认为朱祁钰危难之时受命,削平惑乱,使老百姓安居乐业,功劳很大,却谥以“戾”,很不公平。甚至有人责问,当时若不是朱祁钰即位,瓦剌如何能退,明英宗如何能返京。

明宪宗虽然曾被朱祁钰废去太子地位,但对这位叔叔的功绩还是相当理解。几经周折,成化十一年(1475)十二月下诏恢复朱祁钰帝号,定谥号为“恭仁康定景皇帝”,并下令按帝陵的规格修饰陵寝。在一定程度上承认了景帝的功绩。但明宪宗没有给朱祁钰全面平反,所定谥号仅为5字,而明朝其他皇帝的谥号都是17字,朱祁钰在规格上较其他皇帝低,而且朱祁钰还没有庙号。

直到朱祁钰死后187年的崇祯十七年(1644年)秋,这时的崇祯皇帝也已经自缢煤山,朱由崧建立了南明政权,七月初四日己丑(8月5日),追加朱祁钰的庙号为“代宗”,并增加谥号到17字——符天建道恭仁康定隆文布武显德崇孝景皇帝。

政治

稳定时局

由于连年的征战和瓦剌的劫掠,在加上内地的水患,全国灾区连连,饥民遍地,朱祁钰针对内忧外患的局面,采取了积极措施,巩固大明江山。政治上他广开言路 ,招贤纳士,清除阉党势力,稳定局面,重用于谦等贤臣,吏治为之一新。

任用官员

内阁:陈循、高谷、王文、江渊、王一宁、萧镃、商辂、苗衷、彭时、俞山

文臣:于谦、杨宁、石璞、张凤、俞士悦、杨翥、何文渊、孙原贞、仪铭、胡濙、徐有贞

武将:杨洪、方瑛、郭登、朱谦、毛胜、罗通、于谦、石亨

于谦:当时掌握军权者。石亨:当时掌握军权者。

太监:成敬(缺考―1455年),字思慕,内官监太监。永乐二十二年进士,选翰林庶吉士,后派为山西晋王府奉祠,后因案充军改腐刑而为黄门。为人谦逊,虽然受到皇帝重用,但并不揽权。

在位年号

景泰(1450年―1457年),前后共八年。

军事

组建团营

军事上,对于瓦剌的进攻趋势,采取抵抗到底的策略,在于谦等人的协助下,筹集粮草,厉兵秣马。 重新组织新的戍军,于谦先从所剩的部队选拔10万名战士,并把他们组成五个团营;景泰三年(1452年),戍军的兵力增加了5万人,并被改组成10个团营。在征募戍军的过程中,于谦还彻底改组了京师卫戍部队的指挥机构。对戍军的控制权原来由贵族和宫廷宦官分掌;戍军中的每个营完全自主,分别受训,并各由它自己的战地将领统率。当来自各营的士兵必须共同作战时,这种情况在战场上会造成很大的混乱。在于谦计划的安排下,每个团营由一个战地将领统率,整个戍军由一名从将领中选出的战地统帅控制。对戍军的监督到那时为止只由宦官负责,这时扩大到京师的官僚集团。

总之,朱祁钰建立了统一指挥制度,并且加强了京师武将监督戍军的作用。

于谦北伐

取得了北京保卫战的胜利,后明英宗归国,于谦、聂忠认为上皇虽回来了,但国耻未洗雪,正值也先和脱脱不花两部人马结怨已深,请求趁机派大军,自己前往征讨他,以报复从前的仇恨,清除边患。景泰皇帝不准。又有杨俊(杨洪子)曾提议发兵征讨瓦剌,于谦不准。之后瓦剌出现内讧,也先被杀,对明朝已经构不成威胁,直到蒙古入套,达延汗统一蒙古各部。

河套之议

景泰中,总兵石亨议将延绥一路营堡移从(秦)直道,以府谷堡移柴关故城等处,孤山、东村二堡移野芦川,神木堡移杨家城,柏林、高家二堡移石落涧,双山堡移直溪滩,榆林城移桦林白涧滩,响水、波罗二堡移白土窑,土门堡移白腊峰,大兔鹘堡移滥柴关,龙州城移北城,塞门堡移古窑,清边营移蒯河,宁塞营移察罕脑儿等处,直与安边、定边相对。时亦以徙置烦劳,不果。

整顿军队

景泰二年(1451年),朱祁钰派遣督察院文臣督管宣府、大同、蓟州三地军屯复垦。景泰三年(1452年),于谦提出“核丁法”,每年两次由兵部和督察院联合核查团营人数,防止官兵吃空额。景泰七年(1456年),命兵部武库司设立“准样图”,明朝武器制造和发放有了标准管理。同时还清理了一批违法军官。

经济

发展经济

经济上朱祁钰采取了舒恕的政策,对受灾严重的山东、河南、山西等地区,给予了不同程度的减免税负,并且赈济灾民,安抚流民。 厉行节俭,减免宫廷开支,停止各类采办,又下诏天下巡抚署理各省农桑事务,倾力发展经济。

治理水患

朱祁钰还派官员治理河患,消除水灾,正统十四年(1449年)因主张朝廷撤出北京而失宠和此后担任次要职务的徐有贞在景泰四年(1453年)提出了一份治水的详细计划,他被任命为佥都御史,被派去进行修复工作。他乘小船四处考察,以确定主要的出事地点,然后制订一项复杂的施工计划,让许多独立的劳动队在不同地点和不同的时间施工,结果他雇了5.8万名劳工劳动500天以上,他的计划不仅仅是修复破损的堤坝;一条几乎长达100英里的河渠被凿成,这样,黄河的河水就可引入大清河,进而通过济南府入海。为了保存大运河,他沿运河建成几个集水池和水库,它们装有新式的水闸,以维持正常的供水。此外,他组成一个灌溉体系,使山东北部约200万英亩的土地得到水源。整个体系在景泰六年(1455年)完成,并取得完全的成功。它在景泰七年(1456年)经受了灾难性的洪水,并维持了34年。徐有贞受到厚赏,在景泰八年(1457年)被任命为副都御史。

文化

制定《寰宇通志》

景泰五年(1454年)七月,朱祁钰遣进士王重等二十九人分行全国各地,博采有关舆地事迹,又命陈循、高谷、王文等总裁根据永乐年间集录的地理之类的书籍、资料,编辑整理成书,至景泰七年(1456年)五月书成,名《寰宇通志》。朱祁钰亲自作序,颁行天下。全书共一百一十九卷,分两京、用布政司,司下辖府州县,再分别立建置沿革、郡名、山川、形胜、风俗、土产、古迹、人物等三十门。系明代地方总志。

天顺二年(1458年),明英宗为不使朱祁钰有修志之美誉,以它“繁简失宜,去取未当”为词,命李贤、彭时等重编《大明一统志》,以传后世。天顺五年(1462年)四月,《大明一统志》成,即毁《寰宇通志》版,因而传世甚稀,1947年,郑振铎将其收入《玄览堂丛书续集》印行。

景泰蓝的盛行

景泰蓝,又名“铜胎掐丝珐琅”,是一种瓷铜结合的独特工艺品,制造历史可追溯到元朝,明代景泰年间(1450年—1456年)最为盛行,朱祁钰定年号为“景泰”,当下“景泰蓝”中“景泰”之内涵,早已超出“大明景泰”的狭义概念,而被赋予更多美好的意味,如和谐、友谊、和平、繁荣、昌盛、如意、高雅、智慧等。而“景泰蓝”的“蓝”,也不单指蓝色釉料,而是把所有的釉料统称为“蓝”,在此基础上,衍生出“点蓝”、“补蓝”、“烧蓝”等行业特有名词;并且,几百年过去,景泰蓝的工艺一直保持着传统的纯手工制作风格,它的掐(丝)、点(蓝)、烧(烘烧)、磨(光)、镀(金),环环相联,浑然一体,相互辉映,形成曼妙的“五步曲”。

民族

从景泰元年(1450年)开始各地受到不同程度的自然灾害,导致粮食产量减少,再加上贪官污吏的盘剥,西南各地都有不同程度的民变, 朱祁钰启用王翱担任两广总督,平定当地的少数民族叛乱。

朱祁钰时期的基本问题是恢复稳定。军队的改革已经恢复了边境的稳定。但是,15世纪50年代在内地省份出现了一连串少数民族叛乱。在长期受盗匪活动和地方非汉族居民动乱困扰的广东和广西,首先建立了一个由王翱领导的统一的指挥机构,在此以前,王翱先巩固了东北边境的防御设施,后来成了吏部尚书。正统十四年(1449年)和景泰元年(1450年),贵州发生了大规模的起义。从景泰元年(1450年)至景泰三年(1452年),对贵州和湖广省的瑶、苗少数民族进行镇压。景泰五年(1454年)四川南部发生起义,景泰七年(1456年)湖广的苗族起义。

这种骚乱大部分限于南方的土著居住地区。是少数民族的起义,20世纪的历史学家可能会把“平定”这些不安分的少数民族和反当局集团描绘为“无情的镇压”,而从中央政府的观点看,这种“平定”却是巩固帝国以及建立有秩序的行政和汉族人统治的一个必要行动。

外交

由于朱祁钰和诸位老臣的励精图治,短短数年就使明朝挽回了颓势,国势蒸蒸日上,当时的朝鲜、越南、暹罗、琉球等国纷纷来北京向明朝进贡。

总评

当明王朝面临危难之际,朱祁钰重用于谦等大臣,反对南迁,高举抗敌的旗帜,取得北京保卫战的胜利,抗击并打败了瓦剌,有效遏制了瓦剌南下的野心,巩固了大明朝的江山,使得百姓免遭兵祸,功不可没。同时,启用正统以来被迫害的忠臣贤将,在一定程度上恢复了朝野清明。维护了明朝的政治稳定,这一切都是不可抹煞的功绩。已经当了八年皇帝,身份得到了全国的承认。

然而朱祁钰恋栈权位,不但不思迎回已经被架空为太上皇的明英宗,还把他软禁于南宫,八年之间不得出入。同时执意废掉侄儿朱见深的太子之位,企图让自己的后人登上九五之尊的宝座。结果病笃之时,小人趁势而发,仓促间,不能全贤名于一生,足可叹息,但人无完人、金无足赤,总的来说,朱祁钰仍是一代明君。

史书评价

《明史》赞曰:“景帝当倥偬之时,奉命居摄,旋王大位以系人心,事之权而得其正者也。笃任贤能,励精政治,强寇深入而宗社乂安,再造之绩良云伟矣。而乃汲汲易储,南内深锢,朝谒不许,恩谊恝然。终于舆疾斋宫,小人乘间窃发,事起仓猝,不克以令名终,惜夫。”

历代评价

明宪宗:“朕叔郕王践阼,戡难保邦,奠安宗社,殆将八载。弥留之际,奸臣贪功,妄兴谗构,请削帝号。先帝旋知其枉,每用悔恨,以次抵诸奸于法,不幸上宾,未及举正。朕敦念亲亲,用成先志,可仍皇帝之号,其议谥以闻。” “拔擢贤才,延揽群策。收既溃之士卒,却深入之军锋。保固京城,奠安宗社。申严战守之师,再遣奉迎之使。卒致也先悔过,先帝回銮。尊养之礼有加,谗间之言罔入。始终八载,全护两宫。仁恩覃被于寰区,威武奋扬于海宇。”

孙太后废朱祁钰的诏书说:“……败坏纲常,变乱旧制。放纵地淫乱、酗酒,信任奸人。毁坏奉先殿(皇家家庙)的偏殿建宫殿让妖妓居住。玷污了缉熙殿作为受戒的场所来礼敬喇嘛。滥加赏赐、胡乱花费无度,横征暴敛无休止。国库空虚,海内困穷。不孝、不弟、不仁、不义,臭名昭著,神人共愤,上天震怒,屡次降下预兆,朱祁钰不知反省,拒绝进谏、文过饰非,造孽越来越厉害。……”

沈德符:“英主。”

彭时:“景泰数年中,敬礼大臣,宽恤民下,赏罚亦无甚失。”

王世贞:“太祖之后而功者孰不知成祖乎,德者孰不知孝宗乎,盖犹有景帝焉。己庚之际,徵帝吾等披发左袵矣。其德如何,曰在知人,在安民。其不复辟者,理也。易太子者,情也。”

谷应泰:“景帝外倚少保,内信兴安,狡寇危城,不动声色。当时朝右,岂乏汪、黄;建炎践祚,亦有宗、李。相提而论,景诚英主。而乃恋恋神器,则又未闻乎大道者也。”

李贤:“景泰淫荡载度,臣民失望,一闻上皇复位,无不欢忭鼓舞;景泰时不孝于亲,不敬其兄,不睦其室,至而朝廷之上怨恨忧郁之气充满,是以六七年间水旱灾伤遍天下。天变于上,气乖于下,一年甚一年。”

李惟桢:“景帝立而后睿帝得返,既已帝也。理天下之籍,听天下之断,偃然如固有之。宁复俛首而为臣,以不还位咎帝,非也。”

章潢:頼天之灵,景皇知人善任,文武大臣,艰难宣力。禹鼎遄归,尧封如故;彼亦散乱,叛杀相寻,我得宁辑。顾其书词桀傲,使价骄凌。稍示包荒,治以不治。

谈迁:“国家厄会,盖莫若乙巳矣。闽浙疮痍,黔粤啸聚,天未厌乱,北狩随之。阊阖罹白登之困(刘邦的白登山之围),象魏下阴山之悲,宗社丝髪,仅系景帝。当时六师新丧,九塞气沮,南迁之议,独徐珵乎。乃舍姬旦(周公)小节,绍少康(夏朝的少康中兴)之旧勋,坐摄羣嚣,独制长策。犬羊虽狺狺不休,我圻父是任,俾弭耳以退,皇灵遐畅,南北交捷。曾不捐汉绘之尺寸,费宋缗之毫纤,而虞渊返照,事同揖让。尤恤饥拯溺,纳谏信贤,嘉王竑,薄徐珵(徐有贞),具有神识。而或以太上事过责之,斗粟尺布之谣,古人不免焉,政未可以紾臂论也。”

袁枚:“宣宗以社稷人民付正统,正统不能守;付景泰,景泰能守之。 吾又读《宋史》而叹明之不亡,非谦贤,实景泰之贤也。”

傅维麟:“帝为多难为之主,乃能任贤选将,而危如一发之宗社转而为治。南征北拒,天柱弗摇,虽臣之功,帝可谓明于知人者矣。英宗不复腼然于天下臣民之上。而帝卒,传位皇太子,虽古谊辟何以加焉。卒之闻钟鼓则曰:“吾兄好。”悲夫。焦劳固圉,神器有归,厥功岂细哉。”

孟森:“景帝之于上皇,始终无迎驾之说致也先,其不欲上皇之归,自是本意。但其阻上皇之归,乃纵令诸将奋勇御敌,而不与敌和,使敌失贡市之利,则愈阻驾返而敌之送驾愈急矣。英宗被虏而明犹全盛,景帝之不负祖业,不涉阴险,实明宗社之福也。”

万斯同版《明史》曰:“帝初以于、石之略安定邦家,是矣。然而东朝之易,南城之锢,得无已甚乎。迨遘厉虐疾人心皇皇,而储位不定。呜呼,此乾坤何等时也。且夫迎立襄邸有密谋矣,复沂王故物登诸公奏矣。金牌符勅之举与宣庙冢孙之议盈廷且啧啧聚讼矣。则夫上皇复辟宁独非意中事乎。乃帝犹举疾斋宫若罔闻知,胡为者洎于发处。西内一息弥留而谗构交作鲜克有终,岂非当断不断之故与噫。”

吴晗:“景帝是个好皇帝,是值得我们纪念的。”

《剑桥中国明代史》:“景泰时期,即明景帝统治时期(1450年—1457年),普遍地被人们判定为恢复了稳定、由干练的大臣们卓有成效地治理、进行合理的改革以及为北京和北方边境制定正确的防御政策的时期。传统的历史学家也判定,与前十年邪恶无能的宦官不幸地把国事搞得一团糟的情况相比,它的政府要受到赞誉。但是新政体不仅仅是一个从宦官统治向官僚恢复权力的过渡。至少在景帝统治的初年,新的改革受到以兴安为首的高级宦官的支持,而且是与任何官僚或将领一样热诚的支持。更确切地说,新政体的力量必须被看成是“民族觉醒”的结果,即在土木灾祸之后人们对国家需要进行彻底重建的普遍认识。”

先辈

高祖:明太祖,朱元璋。

曾祖:明成祖,朱棣。

曾祖母:徐氏,仁孝文皇后。

祖父:明仁宗,朱高炽。

祖母:张氏,诚孝昭皇后。

父亲:明宣宗,朱瞻基。

嫡母:孙氏,孝恭章皇后。

生母:吴贤妃,孝翼太后。

后妃

汪皇后(1427年—1506年),结发妻,景泰三年(1452年)因反对立朱见济为太子之事而触怒景泰帝,被废。明英宗复位后重新承认其为朱祁钰的正室,复称郕王妃,得到孙太后、钱皇后和明宪宗朱见深的照顾。明武宗时,追封“贞惠安和景皇后”,南明弘光帝即位,加谥号“孝渊肃懿贞惠安和辅天恭圣景皇后”。

杭皇后,景泰帝侧室,即位后封为贵妃,后册为皇后,景泰七年(1456年)崩,谥“肃孝皇后”。明英宗复位,废皇后谥号,毁其陵墓。明代只承认汪氏为景泰正室,无一朝承认杭氏。

唐贵妃,景泰七年(1456年)封“皇贵妃”,是有史可查的第一位皇贵妃,宠冠后宫,被逼殉葬。

李惜儿,原为妓女,入宫受宠。

子女

儿子

怀献太子朱见济(1444年—1453年),朱祁钰长子,母为杭皇后。朱见济在正统九年(1444年)二月出生, 景泰三年四月乙酉(1452年5月11日)立为太子,景泰四年(1453年)十一月薨,谥号怀献太子。天顺元年(1457年),追废为郕王世子。直至南明灭亡,朱见济也没再被承认为太子。

女儿

两女皆为汪后所生:

固安公主(1449年—1491年),名讳不详,据《固安郡主圹志》记载:“郡主讳”,但“讳”字后没有刻名字。明景帝朱祁钰的嫡长女,生母汪皇后(孝渊景皇后)。公主生于正统十四年(1449年)正月二十七日巳时,当时朱祁钰身份是郕王,她封为固安郡主。朱祁钰即帝位后,景泰初年封为固安公主。景泰八年(1457年)明英宗复辟,被废去了公主封号,成化六年(1470年)二月十日复封固安郡主。公主的母亲汪氏在景泰三年就被废黜,英宗复辟后汪氏带着两个女儿住回原来的王府,日日念佛。公主受母亲影响,也日日吃斋念佛。明宪宗成化年间,公主年已长,宪宗以阁臣奏,于成化五年十一月下嫁宗人府仪宾王宪,礼仪视公主,以故尚书蹇义赐第赐之。固安公主是明代仅有的一位被降称郡主的公主。公主薨于弘治四年二月十一日,葬仪视公主。在今北京八大处出土了郡主的墓志。《明故固安郡主圹志铭》记载:明弘治四年(1491年)五月九日“葬于翠微山之原”。

《固安郡主圹志》:

郡主讳□□,恭仁康定景皇帝之女,母妃汪氏。正统十四年正月二十七日巳时生。成化六年二月初十日,封为固安郡主,下嫁宗人府仪宾王宪。弘治四年二月十一日亥时薨,享年四十三岁。讣闻,上哀悼,赐棺椁、齐粮、麻布,命司礼监左监丞王珎董丧事,遣官致祭。仍命内官监办丧仪、工部营葬域,恩典皆从厚。圣慈仁寿太皇太后、皇太后、中宫,在京亲王、公主,皆遣祭彦。呜呼。郡主为国懿亲,早膺封命,勤俭孝敬之德,柔嘉淑慎之仪,著闻宫壶,寿虽不遐,而休光庆泽,异于等夷,可谓生荣死哀者也。子男:王道。弘治四年五月初九日辰时,葬翠微山之原。爰述其概,纳诸幽圹,用垂不朽云。

另一女封号不详,年纪比固安公主小,稍长斋素,矢不下嫁。

对朱祁钰之死,明代人多有忌讳。从史料看,仅有两处明确记载了朱祁钰的死因:

一为陆釴《病逸漫记》:“景泰帝之崩,为宦官蒋安以帛勒死。” 另一为查继佐《罪惟录》:“是月十有九日,郕王病己愈。太监蒋安希旨,以帛扼杀王,报郕王薨。”

《英宗实录》仅有景泰七年十二月关于景帝生病的记录 。《寓圃杂记》则有更为详细的记载:景泰八年正月十二,景帝忽然吐血,太医院判董速与宦官二十余人日夜侍奉塌前;十三日,于谦求见;十四日,景帝再次命董速诊脉,回奏:“圣体安矣”,于是景帝决定次日上朝;十五日晚,夺门之变发生。

夺门发生后,杨瑄在《复辟录》中记载景帝病情已有所恢复 ,二月《英宗实录》仅以“薨”记述朱祁钰死因,赐谥曰戾 。

李贤《天顺日录》、杨瑄《复辟录》、尹守衡《明史窃》仅记代宗“薨”,而不言何以“薨”。

陈建《皇明从信录》、《皇明资治通纪》及薛应旗《宪章录》亦不记朱祁钰死因,但记载了唐妃等殉葬事。朱祁钰死后,追谥为“戾王”,其生前所营造之昌平寿宫,令拆毁,转葬于金山(一说西山),与殀殇诸公主坟相属。明英宗并赐红帛若干,令朱祁钰妃嫔唐氏等殉葬。诸妃中仅一汪妃因曾被朱祁钰所废而幸存。民国时期,孟森在北京大学讲授明清史,说“郕王薨”并唐妃殉葬事,不述朱祁钰死因。

乾隆三十四年(1769年),乾隆帝为景泰陵立碑题辞,在题辞“子亦随死,终于杀,礼西山,实所自取耳。” 中说景帝“终于杀”,认为朱祁钰系被害身亡。

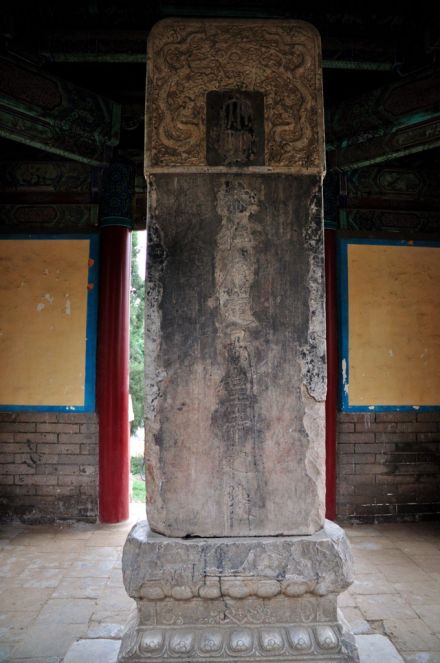

代宗陵墓

代宗陵墓

朱祁钰死后,明英宗毁其生前所建寿陵,以亲王礼葬于西郊金山(玉泉山北)的景泰陵,不仅有贬谪之意,更有折辱的成分。明英宗令廷臣议王妃之殉葬。议及汪皇后,被李贤及太子谏止。后以皇贵妃唐氏殉葬。

成化十一年(1475年),明宪宗以其叔叔“戡难保邦,奠安宗社” ,于国有功,追复其皇帝身份,接着命有司缮修陵寝,其祭飨与诸皇陵享受同等待遇。然陵寝虽略有增饰,但宪宗一则不能大改父皇生前施政,二来与景帝因废立之事亦存芥蒂,故而景泰陵未砌宝城未建明楼,地势亦偏处狭隘气脉不佳,屋瓦仍按王陵级别覆以绿瓦,陵碑也是按王陵之制,立于陵宫门外偏东的位置,徒具帝陵之名,实际上仍是一座王陵的规格 。嘉靖时期,金山的景帝陵又有所改建,还把绿瓦统一换成了只有皇帝才能用的黄色琉璃瓦,但景泰帝的遗体始终没有迁入十三陵原建的寿陵中。

明朝自太祖朱元璋至昭宗朱由榔,传了20位皇帝。太祖葬于南京孝陵,建文帝在靖难之役不知所踪。明英宗夺门之后,废掉了代宗皇帝身份,将其修建的陵寝废弃(今朱常洛庆陵),因而其没有葬帝陵。

“文革”中,景泰陵遭到破坏,陵冢被平毁,陵碑被推倒,建筑均受到不同程度的损毁。

《明史·本纪第十一·景帝》

《明实录·英宗睿皇帝实录》

《明通鉴·卷二十五》

《明史纪事本末·卷三十三》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

影视作品中的的朱祁钰形象

影视作品中的的朱祁钰形象