-

于天仁 编辑

于天仁(1920年2月4日—2004年5月22日),山东郓城人。土壤化学家,中国科学院院士,生前是中国科学院南京土壤研究所研究员。

于天仁1945年毕业于西北农学院农业化学系;1945年—1950年任中央地质调查所土壤研究室技佐;1950年—1953年任中国科学院地质研究所土壤研究室助理研究员;1953年—1956年任中国科学院南京土壤研究所助理研究员;1956年—1978年任中国科学院南京土壤研究所副研究员;1978年任中国科学院南京土壤研究所研究员;1995年当选为中国科学院院士;2004年5月22日在南京逝世,享年84岁。

于先生长期从事水稻土和红壤的电化学研究和教学工作。

中文名:于天仁

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1920年2月4日

逝世日期:2004年5月22日

毕业院校:西北农学院

职业:教育科研工作者

主要成就:1995年当选为中国科学院院士

出生地:山东郓城

1986年,于天仁在江西野外考察

1986年,于天仁在江西野外考察

1928年,入读本村小学。

1933年,考入山东菏泽中学。

1941年—1945年,就读于西北农学院农业化学系。

1945年—1950年,任中央地质调查所土壤研究室技佐。

1949年2月,加入中国共产党。

1950年—1953年,任中国科学院地质研究所土壤研究室助理研究员。

1953年—1956年,任中国科学院南京土壤研究所助理研究员。

1953年—1957年,任中国科学院南京土壤研究所学术秘书。

1956年—1978年,任中国科学院南京土壤研究所副研究员。

1959年—1961年,任中国科学院南京土壤研究所土壤化学研究室主任。

1980年,于天仁和W.G.Sombroek交谈

1980年,于天仁和W.G.Sombroek交谈

1978年,任中国科学院南京土壤研究所研究员。

1984年—1992年,任中国科学院南京土壤研究所学术委员会副主任。

1995年,当选为中国科学院院士。

2004年5月22日,在南京逝世,享年84岁。

科研成就

科研综述

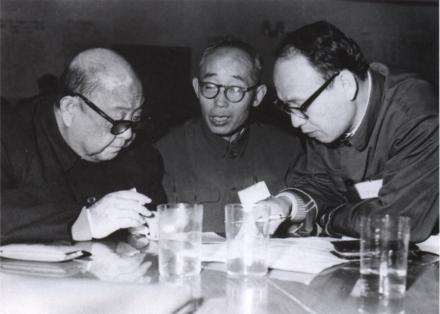

1980年,于天仁与熊毅(左)、刘文政(右)讨论工作

1980年,于天仁与熊毅(左)、刘文政(右)讨论工作

1961年,于天仁建立了中国科学院南京土壤研究所土壤电化学研究室。

学术论著

截至2004年5月22日,于天仁共发表学术论文180余篇 ,编著中文、英文学术著作13部 ,其代表论著有《土壤的电化学性质及其研究法》《电化学方法及其在土壤研究中的应用》《水稻土的物理化学》《土壤化学原理》《土壤分析化学》《土壤发生中的化学过程》《土壤和水研究中的电化学方法》《可变电荷土壤的电化学》等。

学术交流

时间 | 学术活动名称 | 举办地 |

|---|---|---|

1954年 | 中国土壤学会第一次代表大会&土壤肥料大会 | 北京 |

1956年 | 中国土壤学会第二次代表大会 | 南京 |

1980年 | 国际水稻土学术讨论会 | |

1988年 | 亚洲坡地土壤会议 | 泰国 |

1989年 | 热带酸性土壤上水稻生产国际会议 | 斯里兰卡 |

1990年 | 第十四届国际土壤学大会 | 日本 |

科研奖励

时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |

|---|---|---|

1986年 | 水稻土的物理化学 | 中国科学院自然科学奖一等奖 |

1987年 | 水稻土的物理化学 | 国家自然科学三等奖 |

1996年 | 土壤电分析化学的建立与发展 | 中国科学院自然科学奖一等奖 |

1999年 | 土壤电分析化学的建立与发展 | 国家自然科学三等奖 |

人才培养

培养成果

1977年,于天仁在实验室与同事讨论工作

1977年,于天仁在实验室与同事讨论工作

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 |

|---|---|

1979年 | 江苏省先进工作者 |

1995年 | 中国科学院院士 |

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1945年12月 | 中国土壤学会第一届理事会助理会计 |

1948年12月 | 中国土壤学会第二届理事会助理会计 |

1950年4月 | 中国土壤学会第三届理事会助理会计 |

1956年12月 | 中国土壤学会第二届理事会(中华人民共和国成立后)土壤农化委员会秘书 |

1983年—1987年 | 中国土壤学会土壤化学专业委员会主任 |

1985年—1993年 | 《土壤生物学和肥力(biology and fertility of soils)》编委 |

1986年—1987年 | 国际土壤学会土壤胶体表面工作组委员 |

1989年 | 加拿大萨斯喀彻温(Saskatchewan)大学客座教授 |

1992年 | 美国印第安纳(Indlana)大学客座教授 |

《国际水稻土讨论会论文集(英文版)》副主编 |

文以报国

1988年,于天仁与妻子在维也纳公园莫扎特铜像前合影

1988年,于天仁与妻子在维也纳公园莫扎特铜像前合影

婚姻家庭

于天仁育有两个儿子,于雷和于宙。

多才多艺

于天仁热爱生活,喜欢摄影、古典音乐和旅游。他把家中的小储藏室改装成暗室,教其两个儿子冲洗底片,显影放大。

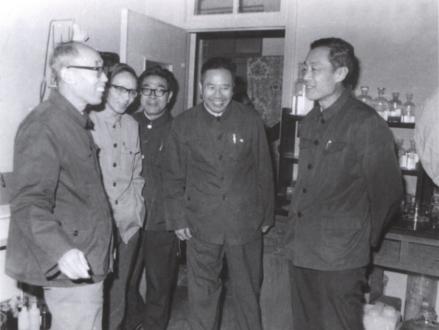

1984年,于天仁(左)与孙鸿烈(右)等热烈交谈

1984年,于天仁(左)与孙鸿烈(右)等热烈交谈

“父亲(于天仁)的无私奉献、艰苦奋斗、坚韧不拔、光明磊落、事实求是的高贵品质,是我们学习终生的楷模。”(于天仁之子于雷、于宙评)

“于天仁秉持深厚的爱国主义情怀,凭借精湛的学术造诣、宽广的科学视野,为中国科技事业作出了重大贡献。”(《科院党建》评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。