-

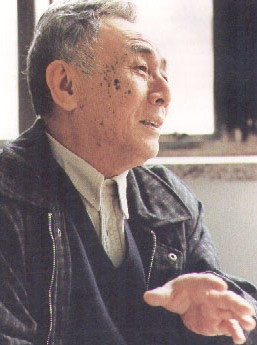

张乾二 编辑

张乾二(1928年8月15日—2020年5月3日),男,出生于福建惠安。物理化学家,中国科学院学部委员,厦门大学化学化工学院教授、博士生导师,中国科学院福建物质结构研究所研究员 。

1947年张乾二考入厦门大学化学系;1954年从厦门大学化学系研究生毕业后留校任教,先后担任讲师、副教授、教授,厦门大学化学化工学院院长;1987年至1992年兼任中国科学院福建物质结构研究所所长;1991年当选为中国科学院学部委员 ;2001年获得何梁何利基金科学与技术进步奖 ;2006年获得福建省科学技术重大贡献奖 。2020年5月3日20时33分,张乾二逝世,享年93岁 。

张乾二早年参与了水溶液中培养晶体、研制粉末衍射仪的照相机等研究;1963年在配位场理论研究方面获得突破;20世纪90年代带领课题组开展价键理论计算程序化的攻坚研究 。

中文名:张乾二

国籍:中国

出生地:福建惠安

出生日期:1928年8月15日

逝世日期:2020年5月3日

毕业院校:厦门大学

职业:教育科研工作者

代表作品:《多面体分子轨道》《有限群基础理论及其在物理与化学中的应用》

主要成就:1991年当选为中国科学院学部委员(院士)2001年获得何梁何利基金科学与技术进步奖

性别:男

张乾二 院士

张乾二 院士

1928年8月15日,张乾二出生于福建省惠安县崇武古城的一个书香门第。小学毕业后,他考上集美中学。但是由于当时抗战爆发,集美中学被迫迁到安溪的文庙。年仅12岁的张乾二每次得花3天时间徒步到安溪上课。

1947年,张乾二考入厦门大学化学系就读。

1951年,张乾二从厦门大学本科毕业后,被录取为研究生,师从时任厦门大学理学院院长卢嘉锡。

1954年,张乾二从厦门大学化学系研究生毕业。毕业后留校任教,先后担任讲师(1954年—1962年)、副教授(1962年—1978年)。

1978年,张乾二晋升为教授,并历任厦门大学化学化工学院院长,固体表面物理化学国家重点实验室副主任、学术委员会主任,结构化学国家重点实验室学术委员会主任。

1963年,张乾二参加了唐敖庆教授在吉林大学主持的“配位场理论”研讨班,在唐敖庆教授的指导下,与来自全国的其他教师一起共同开展配位场理论的群论方法研究 。

1987年,张乾二兼任中国科学院福建物质结构研究所所长(至1992年)。

1991年,张乾二当选为中国科学院学部委员(院士) 。

2020年5月3日20时33分,张乾二先生安详辞世,享年93岁。

科研成就

科研综述

张乾二在配位场理论方法研究中,研究新的耦合系数性质和计算方法,使计算方法标准化,并将弱场和强场理论的计算相互沟通,改进和简化计算方法的普适化。发展了分子轨道图形方法。在原则簇化学键理论研究中推导出旋转群─点群变换系数的闭合表达式,为簇骼多面体分子轨道的构造和计算的统一处理提供了可能。在探索簇合物电子结构的基础上,提出多面体分子轨道理论方法,既可对簇合物的电子结构进行定量计算,又可对所给结构的合理性作出定性的判断和解释。在多电子体系的量子化学研究中,应用群论中的双倍集方法,统一解决了多体理论方法中一些重要系数的计算问题,如点群耦合系数、酉群内外积耦合系数等,并提出一种与经典结构式相对应的新型多电子体系波函数(键表),建立了价键理论的对不变式方法与直观的化学反应规则,为多电子体系的研究提供了一种键表酉群方法 。

学术论著

截至2010年12月,张乾二在国内外发表了100多篇论文,出版4部专著,1部译著 。

出版日期 | 名称 | 作者 | 出版社 |

|---|---|---|---|

1960.04 | 《分子的结构及物理性质》 | (苏)М.В.Волькенщтейи著;张乾二等译 | 北京:科学出版社 |

1981.04 | 《休克尔矩阵图形方法》 | 张乾二编 | 北京:科学出版社 |

1987.11 | 《多面体分子轨道》 | 张乾二等著 | 北京:科学出版社 |

1989.05 | 《原子结构》 | 张乾二主编;施彼得编著 | 福州:福建科学技术出版社 |

1989.12 | 《分子结构与化学键理论》 | 张乾二主编;林连堂编著 | 福州:福建科学技术出版社 |

1991.02 | 《角动量理论与原子结构》 | 张乾二,王银桂编著 | 厦门:厦门大学出版社 |

2008.07 | 《张乾二院士论文选集》 | 张乾二著 | 北京:科学出版社 |

2008.07 | 《多面体分子轨道 第2版》 | 张乾二著 | 北京:科学出版社 |

2018.05 | 《有限群基础理论及其在物理与化学中的应用》 | 张乾二 | 北京:科学出版社 |

成果奖励

时间 | 项目名称 | 奖励名称 |

|---|---|---|

1982年 | 配位场理论方法 | 国家自然科学奖励委员会自然科学奖一等奖 |

1984年 | 休克儿矩阵图形方法 | 省高教厅科技成果一等奖 |

1987年 | 多面体分子轨道方法 | 国家教委科学技术进步奖二等奖 |

1989年 | 群论方法在量子化学中的新应用 | 国家自然科学奖励委员会自然科学奖二等奖 |

1991年 | 过渡金属原子簇化合物的合成化学与结构化学 | 中国科学院自然科学奖一等奖 |

1993年 | 钼、铁、硫等原子簇化合物的合成化学与结构化学 | 国家自然科学奖励委员会自然科学奖二等奖 |

1993年 | 钼、铁、硫等原子簇化合物的合成化学与结构化学 | 王丹萍科学技术二等奖 |

1994年 | 群表示约化方法、程序与应用 | 国家自然科学奖励委员会科技进步二等奖 |

1994年 | 部分主族原子簇粒子的激光产生与结构研究 | 国家教委科技进步三等奖 |

2001年 | 价键理论新方法及其应用 | 教育部中国高校自然科学奖一等奖 |

人才培养

教育理念

张乾二教导学生淡薄名利,潜心科研,对学生因材施教,放手发展,不拘一格 。张乾二要求他的弟子们搞科研要“沉得下去”,一旦发现他的弟子们有了“浮躁”的倾向时,他总是亲自给他们讲基础理论,培养他们严谨的学风和扎实的理论功底 。

张乾二培养学生的风格是:重视研究课题的基础性;注重思索问题的本质规律;亲自参与课题的研究;以解决科学问题为研究目标;多方位地培养学生。

张乾二认为:未来的科技发展是年轻人的,科学家的创新高峰期都在30至40岁之间。青年包袱少,敢想敢干,因而更具创新的活力和潜质,只要他们刻苦努力,甘于寂寞,沉下心来做学问,在新的世纪一定会有所成就。科学研究没有捷径。不囿于传统,勇于挑战现实和人生,是一个科学家应该具备的条件。而这种对待人生的态度,也会给你带来生活的乐趣 。

讲授课程

20世纪60年代,张乾二在厦门大学讲授《物质结构》,并整理了《物质结构》的教案。

指导学生

张乾二先生培养的第一个硕士研究生林梦海已经是厦门大学化学化工学院的教授。他培养的人才中一些成为了中国国内高校的领导者,更多的是成了中国国内化学领域的学术中坚力量,建立了一支凝聚力极强而又不乏灵活性的团队 。

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 |

|---|---|

1989年 | 全国教育系统劳动模范 |

1991年 | 中国科学院学部委员(院士) |

2001年 | 何梁何利基金科学与技术进步奖 |

2004年 | 福建省杰出科技人员 |

2006年 | 2005年度福建省科学技术重大贡献奖 |

—— | 人民教师奖章获得者 |

张乾二先后担任厦门大学学术委员会主任,固体表面物理化学国家重点实验室第五届学术委员会名誉主任,全国政协常委,农工民主党中央常委,《物理化学学报》《结构化学》和《J. Mol. Sci》等杂志副主编或编委 。

第八、九届全国政协常委,中国农工民主党第十、十一、十二届中央常委 。

多面体分子轨道

作者名称 张乾二

作品时间2008-7

有限群基础理论及其在物理与化学中的应用

作者名称 张乾二

作品时间2018-5-1

“文化大革命”开始后,张乾二沦为“牛鬼蛇神”,后又经历了妻亡子散之痛,直到1972年初,才被允许为工农兵学员上数学课。1978年春天,张乾二才开始公开搞科研 。

张乾二主要开展结构化学和量子化学等领域的研究,以其独特的数学悟性,结合广博的结构化学知识与巧妙的构思、严谨的推理,获得了一些富有独创性的系统研究成果,受到中国国内外同行的瞩目与知名学者的赞赏。(厦门大学化学化工学院评)

张乾二在配位场理论中的弱场方法及其与强场理论的相互联系和统一计算方法的研究中做出了重要贡献,此外他还参加了卢嘉锡院士领导的钼、铁、硫等原子簇化合物的合成化学与结构化学研究,在金属原子簇化合物的类芳香性研究方面做出重要贡献 。(何梁何利基金会评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。