-

汪忠镐 编辑

汪忠镐(1937年7月28日—2023年11月3日) ,男,汉族 ,出生于浙江杭州,九三学社社员,血管学家,血管外科专家,医学教育家 ,中国科学院院士 ,中国医学科学院学部委员 ,生前系首都医科大学宣武医院主任医师、教授、博士生导师,首都医科大学血管外科研究所名誉所长 。

1961年汪忠镐毕业于上海医学院 ,后被分配至北京协和医院外科做住院医师,师从曾宪九、吴英恺、裘法祖等 ;1979年被国家公派选送至美国杜克大学和北卡罗来纳大学做访问学者,专修血管外科及其基础研究 ;1986年转任至北京市心肺血管中心—安贞医院 ;1992年调入北京大学第八临床学院—邮电总医院血管外科研究所 ;2000年受聘于浙江大学医学院第一医院血管研究所 ;2004年1月任首都医科大学血管外科研究所所长 ;2005年当选为中国科学院院士 ;2006年4月任二炮总医院胃食管反流病中心主任 ;2019年当选为中国医学科学院学部委员 ;2023年11月3日在北京逝世,享年86岁 。

汪忠镐主要从事动脉造影及内皮细胞种植人工血管的研究 。

中文名:汪忠镐

国籍:中国

民族:汉族

出生地:浙江杭州

出生日期:1937年7月28日

逝世日期:2023年11月3日

毕业院校:上海医学院

职业:教育科研工作者

代表作品:《食管反流与呼吸道疾病》《汪忠镐血管外科学》

主要成就:2019年当选为中国医学科学院学部委员2005年当选为中国科学院院士1996年获得国家科技进步奖二等奖

政治面貌:九三学社社员

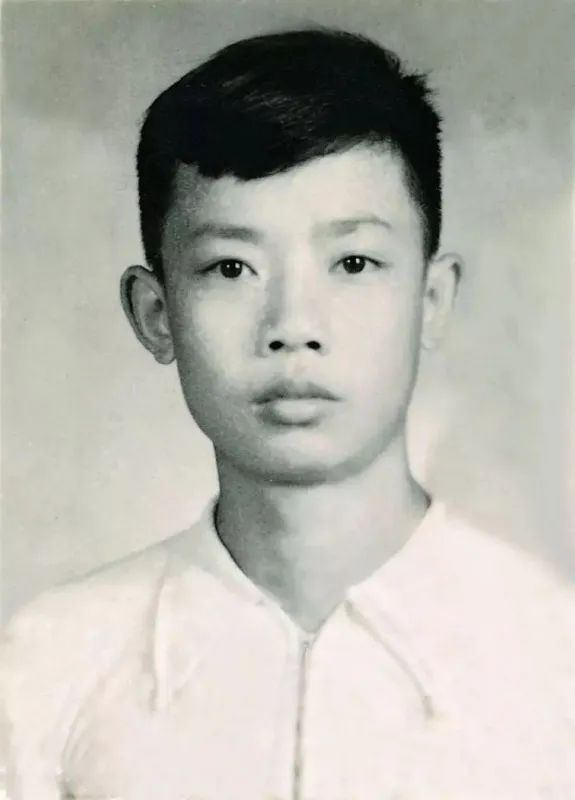

1937年7月28日,汪忠镐出生于浙江省杭州市萧山区,幼时随父母从浙北逃到浙南,最后到闽北,在浦城中山小学和浦仁小学读书,先后入读7所小学 。

1956年,从杭州一中毕业,填报大学志愿时选择了清华大学电机系,遭到父亲反对,要求他学医,遂改报医学;9月,考入上海医学院 。

青年时期的汪忠镐

青年时期的汪忠镐

1961年,毕业于上海医学院(现复旦大学上海医学院) ,后被分配至北京协和医院外科做住院医师,师从曾宪九、吴英恺、裘法祖等,从他们的言行中学到了医德、思维和治学精神等 。

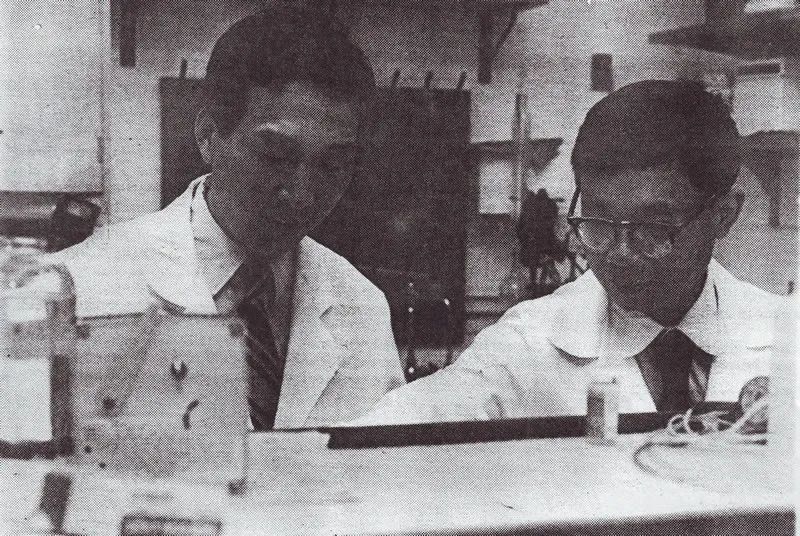

汪忠镐(右)与导师裘法祖

汪忠镐(右)与导师裘法祖

“文革”中,汪忠镐响应国家号召,主动报名到大西北。临行前,在协和医院专门成立的“六二六”病房即“贫下中农”病房,经历两年多考验。其中接触了各科工作。后随西北医疗队赴甘肃工作一年多 。

1976年,唐山大地震后,汪忠镐报名到地震灾区救治伤员,在学生帮助下,一天可以完成40余例手术 。

1979年,被国家公派选送至美国杜克大学和北卡罗来纳大学做访问学者,专修血管外科及其基础研究。两年后回国,在曾宪九安排下,组成了5张床位的协和医院血管外科组,开始在血管外科领域的临床和科研之路 。

汪忠镐(右)在杜克大学做访问学者期间

汪忠镐(右)在杜克大学做访问学者期间

1982年,加入九三学社 。

1986年,转任至北京市心肺血管中心—安贞医院 。

1992年,调入北京大学第八临床学院—邮电总医院血管外科研究所 。

2000年,受聘于浙江大学医学院第一医院血管研究所 。

2004年1月,任首都医科大学血管外科研究所所长 。

2005年,当选为中国科学院院士 。

2006年4月,任二炮总医院(现中国人民解放军火箭军总医院)胃食管反流病中心主任 。

2019年,当选为中国医学科学院学部委员 。

2023年11月3日,在北京逝世,享年86岁 。

科研成就

科研综述

汪忠镐针对布加综合征、多发性大动脉炎严重脑缺血创建了多种术式和全方位诊治体系,被世界各国采用;致力于人工血管及支架型人工血管的国产化研究和临床实践,开创了中国主动脉疾病的微创治疗时代;在中国首先提出并开展胃食管反流病多学科联合诊疗 。

汪忠镐与其学生、同事对布加综合征进行了多年研究,在动物实验和临床实践基础上,对该病的病因、发病机理、分型、诊治建立了系统的理论体系,创立了多种手术方式,在中国乃至国际上得到推广 。

针对临床应用静脉型人工血管移植通畅率严重低下问题,汪忠镐于20世纪80年代开展了内皮细胞种植人工血管的研究,用静脉和大网膜内皮细胞以及骨髓细胞进行人工血管高密度种植,实现了人工血管腔面的快速内皮化,应用于临床后取得效果,并发展到干细胞种植治疗下肢缺血 。

汪忠镐提出了适合严重哮喘病人的“是胃食管反流病,而不是哮喘”新观念,并提出了反流状态下,食管咽部呈喷嘴和食管咽—气道喷射机理 。

汪忠镐在手术中

汪忠镐在手术中

器械发明

汪忠镐在从医过程中发明了许多医用器械,如圆柱扩张血管内支架、带弹性支架的人工血管、纺织型血管内支架、编织式扩张血管内支架、记忆合金支架型真丝人工血管、细胞衬里人造血管、下腔静脉破膜器、带球囊的下腔静脉转流管、下腔静脉过滤网、腹主动脉多球囊转流管、抗反流型射频治疗管等 。

平台建设

2006年,汪忠镐在火箭军总医院创立血管外科及胃食管反流病中心 。

据2024年9月《临床肝胆病杂志》网站数据,汪忠镐先后创建北京协和医院血管外科、首都医科大学附属北京安贞医院血管外科、北京邮电大学医院血管外科、首都医科大学血管外科研究所等多家临床科研机构 。

学术论文

截至2019年6月,汪忠镐已发表英文论文127篇、中文论文650篇 。

刊发时间 | 论文名称 | 刊物名称 |

|---|---|---|

2010年 | Effect of Laparoscopic Fundoplication Treatment on Gastroesophageal Reflux Disease related Respiratory Symptoms | 《Front Med.China》 |

2009年 | Respiratory Distress Resulting from Gastroesophageal Reflux is not Asthma,but Laryngotracheal Irritation,Spasm,even Suffocation | 《Chin.Med.Sci.J.》 |

2008年 | Gastroesophageal Reflux Derived Respiratory Distress is not Necessary to be Asthma,but Always Laryngotracheal Irritation,even Spasm and Suffocation | 《Journal of Gastroenterology and Hepatology》 |

2008年 | Repair Gastroesophageal Junction to Relieve Asthma | 《Journal of US-China Medical Science》 |

2008年 | A Belated Revelation:from Gastroesophageal Reflux Derived Asthma to Laryngotracheal Irritation even Spasm | 《Front Med.China》 |

2007年 | Stretta Frequency for the Treatment of GERD with the Respiratory Problem Mainly:Experience of 180 Patients | 《Journal of Gastroenterology and Hepatology》 |

2006年 | 是胃食管反流病,不是哮喘:个例报道 | 《中华医学杂志》 |

2006年 | 胃食管反流病不容忽视——谈中老年胃食管反流病 | 《临床误诊误治》 |

2005年 | What is a Coincidence:Episodes of Acute Aortic Dissections Occurred in Cousins with Sleep Apnea Syndrome within a Week | 《Case Rep.Clin.Pract.Rev.》 |

1989年 | Rapid Endothelialization of Dacron Grafts in Venous Implantation by Seeding of Capillary Endothelial Cells of Omentum | 《Indian Heart Journal》 |

1989年 | Recognition and Management of BuddChiari Syndrome Experience with 143 Patients | 《Chin.Med.J.》 |

1989年 | Recognition and Management of BuddChiari Syndrome:Report of One Hundred Cases | 《J.Vasc.Surg.》 |

1989年 | Experience on Management of BuddChiari Syndrome | 《Angio.Arch.》 |

1988年 | Recognition and Management of Budd-Chiari Syndrome:Report of 70 Cases | 《J.Japanese Cariovasc Surg.》 |

1987年 | Carotid Reconstruction without Shunt and HypothermiaReport of 21 Consecutive Cases | 《Proc.CAMS & PUMC》 |

1987年 | Membranous Obstruction of the Inferior Vena Cava:Report of 15 cases | 《Proc.CAMS & PUMC》 |

1987年 | Carotid Reconstruction without Hypothermia and ShuntReport of 21 Consecutive Cases | 《Proc.CAMS & PUMC》 |

1987年 | Diagnosis and Treatment of Congenital Choledochal Cyst(Report of 40 Cases) | 《Proc.CAMS & PUMC》 |

1987年 | Recognition and Management of Budd- Chiari Syndrome – Report of 50 Cases | 《Gastroenterology》 |

1986年 | Recognition and Management of Juxtarenal Aortic Occlusion | 《Chin.Med.J.》 |

1986年 | Surgical Experience in 100 Cases of Peripheral Aneurysms | 《Proc.CAMS & PUMC》 |

1985年 | Behcet’s Syndrome Complicated by Multiple Aneurysms with Rupture,Hemorrhage and Infection | 《Chin.Med.J.》 |

1984年 | Juvenile Atherosclerotic Aneurysm of the Abdominal Aorta | 《Chin.Med.J.》 |

1984年 | Aspirin and Dipyridamole Inhibition of Collagen Induced Platelet Aggregation and Release in Cynomolgus Monkeys | 《Chin.Med.J.》 |

1984年 | Skin Deep Fascia in Infected Vascular Prosthesis | 《Chin.Med.J.》 |

参考资料 | ||

学术专著

截至2019年6月,汪忠镐已主编中文专著16部,主编英文专著6部,参编英文专著17部 。

出版时间 | 专著名称 | 作者 | 出版社 |

|---|---|---|---|

2010年 | 《食管反流与呼吸道疾病》 | 汪忠镐 | 人民卫生出版社 |

2010年 | 《汪忠镐血管外科学》 | 汪忠镐 | 浙江科学技术出版社 |

2005年 | 《血管外科手术并发症》 | 汪忠镐、张福先 | 科学技术文献出版社 |

2004年 | 《实用血管外科与血管介入治疗学》 | 汪忠镐、张建、谷涌泉 | 人民军医出版社 |

2004年 | 《自体干细胞移植治疗下肢缺血性疾病》 | 汪忠镐、张建 | 人民军医出版社 |

获得专利

据2024年9月《临床肝胆病杂志》网站数据,汪忠镐共获国家专利12项 。

科研奖励

据2024年9月《临床肝胆病杂志》网站数据,汪忠镐共获得国家科技进步二等奖1项,省部级科技进步奖10余项 。

时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |

|---|---|---|

2008年 | 微创介入治疗大血管疾病的基础和临床研究 | 北京市科学技术奖三等奖 |

1998年 | 大动脉炎外科治疗创新 | 卫生部科技进步奖一等奖 |

1996年 | 布加综合征的实验与临床研究 | 国家科技进步奖二等奖 |

1996年 | 上腔静脉综合征的外科治疗 | 卫生部科技进步奖二等奖 |

1995年 | 布加综合征的实验和临床研究 | 国际传记中心20世纪奖 |

1994年 | 布加综合征的系统研究和治疗方法的演变 | 卫生部科技进步奖一等奖 |

1993年 | 内皮细胞衬里人工血管的研制和应用 | 科技部进步奖一等奖 |

1991年 | 布加综合征的实验和临床研究获得 | 北京市科技进步奖二等奖 |

学术交流

截至2017年11月,汪忠镐先后在哈佛大学、耶鲁大学、约翰斯·霍普金斯大学(JohnsHopkins)、杜克大学(Duke)斯坦福大学(Stanford)等60余所大学做特邀报告70余次 。

人才培养

教育实践

汪忠镐学生要求:第一,根据不同病情制订个体化的治疗方案,实施前必须认真思考,全面分析,反复地确认方案,抓住个体差异实施针对性的治疗;第二,即使是完成最简单的手术或者完成很熟悉的手术,也要像做第一例一样认真和仔细;第三,作为外科医生,不仅仅是手术匠,更艰巨的任务是对患者术后的严密观察,科学管理 。

编著教材

2018年,胃食管反流病作为一个章节由汪忠镐写入中国医学本科生教材《外科学》第九版 。

培养学生

汪忠镐为中国培养了大批优血管外科医生,这些学生遍布全国各地的医院,大都已成为活跃在中国血管外科届的领军人才 ,如中国人民解放军火箭军特色医学中心副主任医师胡志伟 ,首都医科大学附属北京安贞医院血管外科主任医师陈忠 ,北京中医药大学东方医院主任医师杨宝钟 ,中国人民解放军火箭军总医院心脏大血管外科主任卞策 ,首都医科大学宣武医院主任医师崔世军 ,河北省人民医院主任医师、教授吕柏南 ,郑州大学硕士生导师季锋 ,中国人民解放军火箭军总医院胃食管反流中心主任吴继敏等都是他的学生 。

汪忠镐(中)与学生胡志伟(左一)、吴继敏(右一)等合影

汪忠镐(中)与学生胡志伟(左一)、吴继敏(右一)等合影

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |

|---|---|---|

2019年 | 中国医学科学院学部委员 | 中国医学科学院 |

2014年 | 国际血管外科学会终身成就奖 | 国际血管外科学会 |

2012年 | 国际肝胆胰学会亚洲分会杰出成就奖 | 国际肝胆胰学会亚洲分会 |

2010年 | 恩德思科学技术奖——国际杰出成就奖 | - |

2010年 | 中华医学会外科分会杰出贡献奖 | 中华医学会外科分会 |

2007年 | 吴阶平医学奖 | 吴阶平医学基金会 |

2007年 | 《中华医学》90周年纪念金笔奖 | 《中华医学》 |

2005年 | 中国科学院院士 | 中国科学院 |

2004年 | 发展血管外科事业和亚洲血管学会成就奖 | - |

2002年 | 国际布加综合征学会终身成就奖 | 国际布加综合征学会 |

1998年 | 国际血管联盟功勋奖 | 国际血管联盟 |

1997年 | 世界终身科技成就奖 | 美国传记学院 |

1996年 | 国际血管学院研究成就奖 | 国际血管学院 |

1996年 | 20世纪成就奖 | 美国传记学院 |

1992年 | 享受国务院特殊津贴专家 | 中华人民共和国国务院 |

- | 纽约科学院院士 | 纽约科学院 |

时间 | 担任职务 |

|---|---|

2016年 | 中国医疗保健国际交流促进会胃食管反流多学科分会主任委员 |

2014年 | 《中华胃食管反流病杂志》名誉主编、顾问 |

2005年 | 香港中文大学曹光彪客座教授 |

2004年 | 西奈山伊坎医学院客座教授 |

2003年 | 纽约大学(Buffalo)客座教授 |

2002年 | 国际布加综合征学会主席 |

2001年 | 《国际脉管》亚洲地区主编 |

1998年 | 《以色列医学杂志》国际顾问 |

1998年 | 国际血管联盟副主席 |

1998年 | 印度Caminadu大学客座教授 |

1996年 | 《国际脉管》副主编 |

1996年 | 亚洲血管学会主席 |

1995年 | 国际血管联盟执行委员、亚洲分会秘书长 |

1995年 | 印度马德拉斯心脏研究所顾问 |

1995年 | 印度克米那都医科大学客座教授 |

1995年 | 国际血管联盟理事 |

1993年 | 国际血管外科年鉴编辑顾问 |

1993年 | 《国际脉管》编委 |

1992年 | 《国际脉管》国际顾问 |

1992年 | 美国中华医学会外科学会血管外科学组主任委员 |

1991年 | 耶鲁大学客座教授 |

1990年 | 英国圣马里医学院客座教授 |

1988年 | 美国国际布加综合征创始主席 |

1987年 | 北卡罗来纳大学客座教授 |

1987年 | 弗吉尼亚大学客座教授 |

1987年 | 约翰斯·霍普金斯大学医学院客座教授 |

- | 国际脉管联盟副主席 |

- | 杭州复旦大学校友会第五、六、七届理事会高级顾问 |

- | 中华医学会外科学会血管外科学组终身名誉组长 |

- | 国际布加综合征创始主席 |

- | 国际血管联盟顾问 |

家世背景

汪忠镐出生于浙江杭州萧山一个小渔村,他的父亲汪德坚是一位学徒出身的农村医生,1937年7月,汪德坚加入中国军队,以军医身份奔走在抗战一线救死扶伤。1948年,汪德坚离开在杭州的部队医院回到萧山,创立个人诊所。20世纪50年代初,汪德坚把经营多年的个人诊所,无偿捐献给当时的萧山县政府,萧山县城厢镇联合诊所由此得以成立,汪德坚担任副所长。后来城厢联合诊所发展为城厢医院(杭州市萧山区中医院前身),汪德坚成为副院长 。

汪忠镐在国际血管外科学术界具有极高声望。(九三学社中央委员会宣传部评)

汪忠镐是中国血管外科的开拓者,在布加综合征领域,他代表国际最高水平。在中国,血管外科尤其是布加综合征的研究,汪忠镐是一个代表性人物,是一个品牌。(《民主与科学》评)

汪忠镐是中国著名血管外科学的奠基人和开拓者之一,为中国血管外科创建与发展奋斗一生,用自己的毕生精力为中国血管外科事业做出了杰出的贡献。(首都医科大学宣武医院评)

汪忠镐在长期临床实践中为布加综合征创建了多种术式并建立了全方位诊治体系,为推动中国血管外科事业发展和走向世界做出杰出贡献。(中国科学院评)

汪忠镐忠于祖国,热爱人民,一生坚守“知识就是要为病人服务,把病人的痛苦放在心中”。他不畏艰辛,深耕一线,勇于开拓创新,毕生致力于中国血管外科事业发展。他大医精诚,追求卓越,德艺双馨,从医六十余载,初心不改。他坚持创新、上下求索的精神,高尚的医德,精湛的医术,客观严谨的治学态度,恪尽职守、为人师表的情操是科技工作者的楷模和典范。(中国医学科学院/北京协和医学院评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。