-

白以龙 编辑

白以龙(1940年12月22日—2024年5月9日),出生于云南祥云,籍贯浙江宁波,力学家,中国科学院学部委员(院士),欧洲科学院院士,中国科学院力学研究所非线性连续介质力学开放实验室主任。

白以龙1963年毕业于中国科学技术大学近代力学系;1966年获得中国科学院力学研究所硕士学位;1966年—1978年任中国科学院力学研究所实习研究员;1982年—1985年任中国科学院力学研究所副研究员;1986年任中国科学院力学研究所研究员;1987年—1994年任中国科学院力学研究所副所长;1991年当选为中国科学院学部委员(院士);1993年任中国科学院力学研究所非线性连续介质力学开放实验室主任;2002年当选为欧洲科学院院士;2024年5月9日在北京逝世,享年83岁。

白以龙主要从事爆炸、固体和非线性力学研究。

中文名:白以龙

国籍:中国

民族:汉

出生地:云南祥云

出生日期:1940年12月22日

逝世日期:2024年5月9日

毕业院校:中国科学院力学研究所

职业:科研工作者

代表作品:《材料和结构的动态响应》

主要成就:1991年当选为中国科学院学部委员(院士)2002年当选为欧洲科学院院士

籍贯:浙江宁波

学历:研究生

学位:硕士

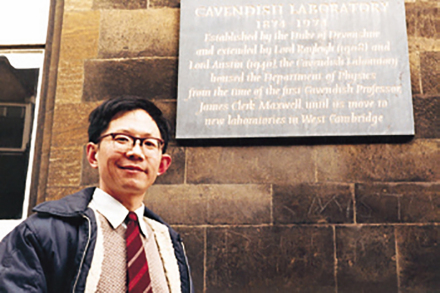

白以龙在英国牛顿塑像旁留影

白以龙在英国牛顿塑像旁留影

1958年—1963年,就读于中国科学技术大学近代力学系。

1963年—1966年,就读于中国科学院力学研究所,毕业后获得硕士学位。

1966年—1978年,任中国科学院力学研究所实习研究员。

1979年—1980年,任英国牛津大学访问学者。

1979年—1981年,任中国科学院力学研究所助理研究员。

1980年—1981年,任英国剑桥大学访问学者。

1982年—1985年,任中国科学院力学研究所副研究员。

1984年起,历任中国科学院力学研究所学术委员会副主任、主任。

1984年—1988年,任中国科学院力学研究所材料力学性能研究室副主任。

1980年,白以龙作为访问学者在英国剑桥大学

1980年,白以龙作为访问学者在英国剑桥大学

1987年—1994年,任中国科学院力学研究所副所长。

1988年,任中国科学院力学研究所非线性连续介质力学开放实验室副主任。

1991年,当选为中国科学院学部委员(院士)。

1993年,任中国科学院力学研究所非线性连续介质力学开放实验室主任。

2002年,当选为欧洲科学院院士。

2024年5月9日,在北京逝世,享年83岁。

科研成就

科研综述

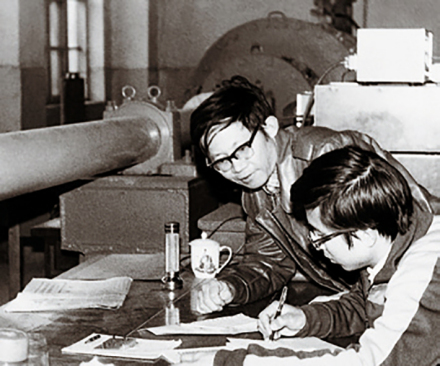

1988年,白以龙(左)在轻气炮实验室讨论工作

1988年,白以龙(左)在轻气炮实验室讨论工作

学术论著

据2022年9月中国科学院官网显示,白以龙共发表学术论文100余篇,编著英文专著2部 ,其代表论著有《材料和结构的动态响应》《adiabatic shear localization》等。

学术交流

时间 | 学术活动名称 | 举办地 |

|---|---|---|

1997年4月 | 第二届中韩基础科学联委会暨第六届NSFC与KOSEF工作会议 | 北京 |

2002年8月 | 微/纳系统国际会议(ICMNS 2002) | 昆明 |

2012年8月 | 第23届世界力学家大会 | 北京 |

承担项目

时间 | 项目名称 | 项目来源 |

|---|---|---|

1998年—2001年 | 微结构和缺陷体的交互作用和演化动力学 | 国家自然科学基金重大项目子项 |

2000年—2004年 | 图案动力学 | 973项目“非线性科学”子项 |

科研奖励

时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |

1982年 | 流体弹塑性模型及其在核爆炸和穿破甲方面的应用 | 国家自然科学二等奖 |

1992年 | 热塑剪切带 | 中国科学院自然科学一等奖 |

1993年 | 热塑剪切带 | 国家自然科学二等奖 |

2000年 | 非均匀脆性介质损伤破坏的非线性平衡统计理论 | 北京市科技进步奖二等奖 |

2020年 | 考虑非均匀结构效应的金属材料剪切带 | 国家自然科学奖二等奖 |

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 | 颁发机构 |

|---|---|---|

1991年 | 中国科学院学部委员(院士) | 国务院 |

1999年 | 何梁何利基金科学与技术进步奖 | 何梁何利基金 |

1999年 | 周培源力学奖 | - |

2002年 | 欧洲科学院院士 | |

2004年 | 国家重点实验室计划先进个人 | 中华人民共和国科学技术部 |

2007年 | John Rinehart奖 | - |

2010年 | 陈嘉庚数理科学奖 |

时间 | 担任职务 |

|---|---|

1990年8月—1994年8月 | 中国力学学会第四届理事会理事、常务理事、秘书长 |

1992年4月—1994年6月 | 中国科学院数学物理学部第六届常务委员会委员 |

1994年6月—1996年6月 | 中国科学院数学物理学部第七届常务委员会委员 |

1994年8月—1998年11月 | 中国力学学会第五届理事会理事、常务理事、副理事长 |

1996年6月—1998年6月 | 中国科学院数学物理学部第八届常务委员会委员、副主任 |

1998年11月—2002年11月 | 中国力学学会第六届理事会理事、常务理事、理事长 |

2002年6月—2004年6月 | 中国科学院数学物理学部第十一届常务委员会委员、副主任 |

2003年3月—2008年3月 | 中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员 |

2004年6月—2006年6月 | 中国科学院数学物理学部第十二届常务委员会委员、副主任 |

2004年6月—2007年1月 | 中国科学院学部第三届科学道德建设委员会委员 |

2006年6月—2008年6月 | 中国科学院学部第一届科普和出版工作委员会副主任 |

2006年11月—2010年11月 | 中国力学学会第八届理事会特邀理事 |

2010年11月—2014年11月 | 中国力学学会第九届理事会名誉理事 |

2012年 | 第23届世界力学家大会主席 |

2014年11月—2019年10月 | 中国力学学会第十届理事会名誉理事 |

2019年10月 | 中国力学学会第十一届理事会名誉理事 |

- | 《国际冲击工程学报(International Journal of Impact Engineering)》编委 |

《中国科学》副主编 | |

《科学通报》副主编 | |

国家自然科学基金委员会数理学部主任 | |

《力学进展》主编 | |

《力学学报》常务编委 | |

《DYMAT》顾问委员会委员 | |

国际理论和应用力学联合会(IUTAM)理事 | |

中国科学院学部第二届科普和出版工作委员会委员、副主任 | |

第六届中国科学院学部主席团成员 | |

中国科学院数学物理学部第十三届常务委员会副主任 |

家世背景

白以龙全家福

白以龙全家福

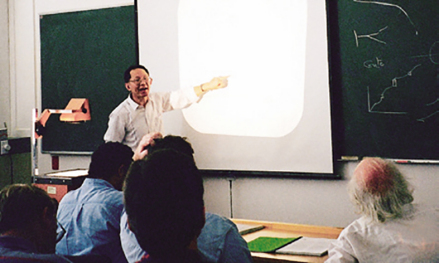

白以龙正在进行学术交流

白以龙正在进行学术交流

“白以龙对热塑剪切带和统计细观损伤力学理论做出了重大贡献。”(中国科学院评)

“白以龙是科研工作者学习的榜样和实践的楷模。他专注于科研工作并坚持不懈地为力学开拓疆土;他淡泊名利,甘为人梯,提携后学,培养了一批高水平力学专家;他具有高尚的品德和人格魅力,追求真理,正直无畏,将毕生献给了祖国的科技事业。”(中国科学院力学研究所评)

方程式命名

1999年,白以龙在国际学术研讨会上作报告

1999年,白以龙在国际学术研讨会上作报告

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。