-

张江舟 编辑

张江舟 ,当代水墨艺术家,中国水墨人物画领军者之一,现任中国国家画院院委、研究员、博士生导师。俄罗斯国家艺术科学院荣誉院士、中国美术家协会理事、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、文化部优秀专家,享受国务院特殊津贴专家。

曾任中国国家画院副院长、《水墨研究》执行主编。

中文名:张江舟

外文名:Zhang Jiangzhou

国籍:中国

民族:汉族

出生地:福建漳州

出生日期:1961年2月15日

毕业院校:中州大学

职业:艺术家

代表作品:《热血“一二·九”》《天地词》《大梦典》《花逝》《极地光》《梦里红尘》《墨语》《尘缘暗殇》《生命·墨语》系列、《尘寰·墨语》系列、《人类图像学研究》系列、《阙》系列等

艺术风格:当代水墨

2024年10月22日,受聘为中央广播电视总台书画院特聘艺术家。

“张江舟以理论思考与实践探索齐头并进,学术文章与创作实绩相互映发而显于世”(曹玉林语),其水墨艺术创作多以现实人生为题。其“生命·墨语”系列、“尘寰·墨语”系列、“人类图像学研究”系列、“阙”系列等多个大型系列作品和《热血“一二·九”》《天地词》《大梦典》《花逝》《极地光》《梦里红尘》《墨语》《尘缘暗殇》等作品以博大深沉的精神气象,深切悲悯的人文情怀和鲜明的当代特质,实践着对生命意义的深刻思考和对人类理想的不懈追求。

中国美术家协会主席、批评家范迪安说:“张江舟作品在主题关切上的新视角和在语言方式上的新形态足以触动我们的灵魂,引发我们的感慨。他从对人物的关切上升到对生命的关切,从对个体生命的关切到对大写的“人”的生命关切。当“生命”不仅是一种形象性的“象”而是一种精神性的“形”之时,张江舟笔下的生命便成为了一股股生命之流,一种种生命本体的存在。他让我们看到了水墨艺术的当代走向。”

创作实践的同时,张江舟专注于理论研究。其论著《思与境偕》以宽阔的视野、独特的视角、严谨的思辨勾画出当代中国画的创作现状与未来思考。

作为中国创作研究的组织者,张江舟策划并组织实施了“新时期中国画之路”“东方之韵——中国画大展”“聚焦西部——中国画西部写生创作展”“中国风格——中国国家画院水墨艺术国际巡展”“水墨情怀——中国国家画院水墨艺术欧洲巡展”等重要展览论坛活动,并率中国美术家代表团出访美国、法国、德国、比利时、卢森堡、阿根廷、马耳他、俄罗斯、乌克兰、波黑、黑山、日本、韩国、印度尼西亚、泰国、毛里求斯、尼泊尔、斯里兰卡、缅甸等国,为中外艺术交流做出了突出贡献。

中央广播电视总台书画院特聘艺术家。

作品名 | 作品图 | 作品信息 |

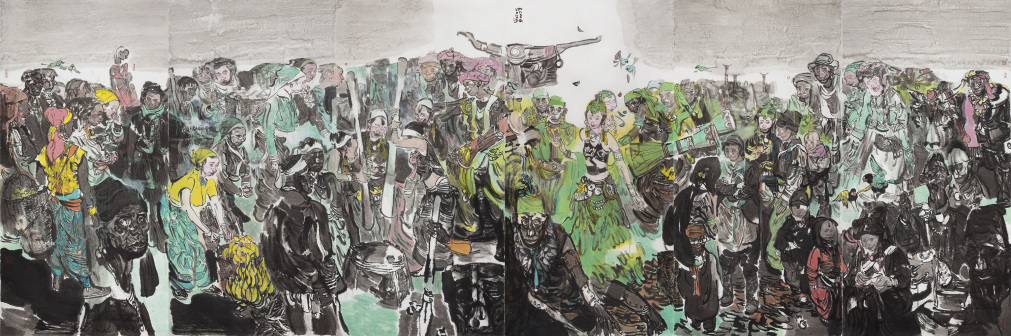

热血一二·九——北平一二·九学生运动 |

| 350cmx600cm/2009年 本作品图片由艺术家本人提供,受版权保护 |

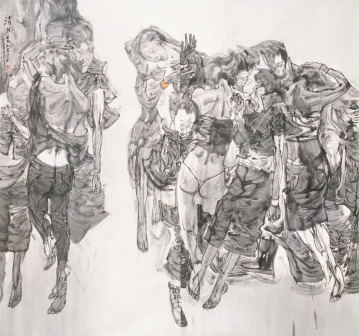

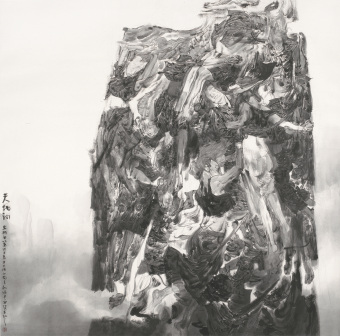

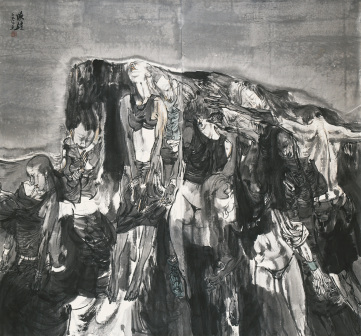

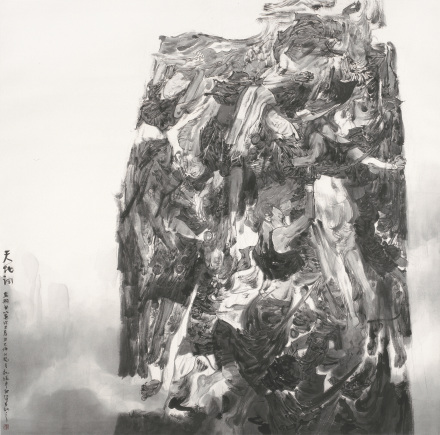

《天地词》 |

| 250cmX250cm/2011年 本作品图片由艺术家本人提供,受版权保护 |

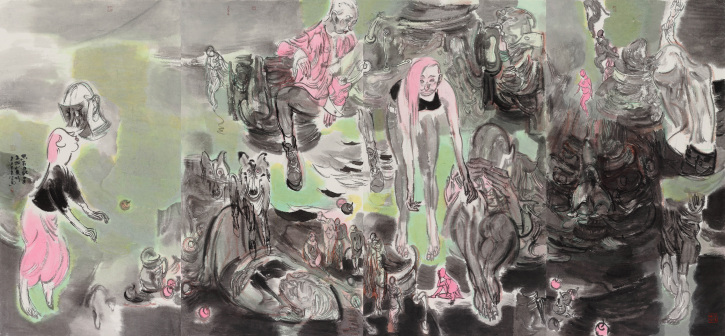

《墨语》 |

| 200cmx400cm/纸本水墨/2021 本作品图片由艺术家本人提供,受版权保护 |

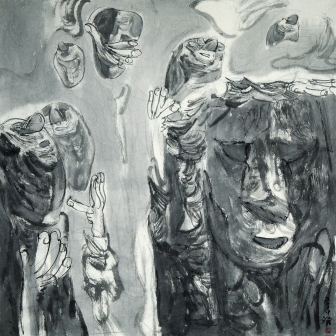

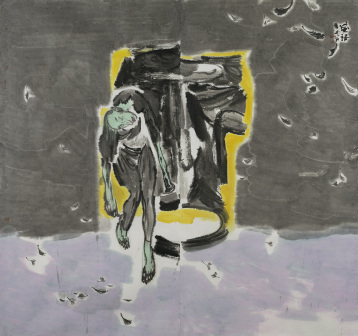

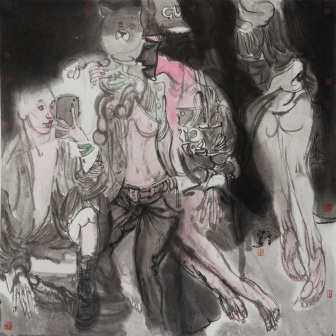

《人类图像学研究-界限》 |

| 130cmx130cm/纸本水墨/2019 本作品图片由艺术家本人提供,受版权保护 |

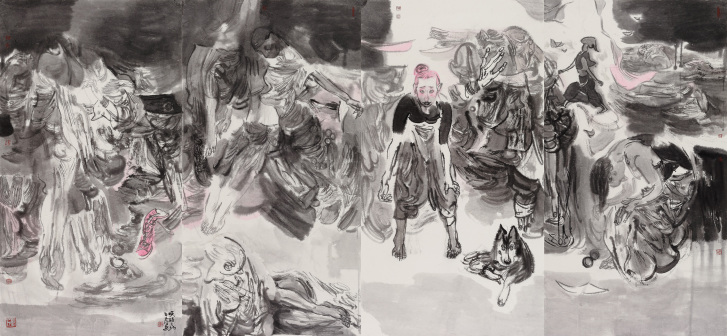

《有霾的春天》 |

| 200cmx400cm/水墨设色/2021 本作品图片由艺术家本人提供,受版权保护 |

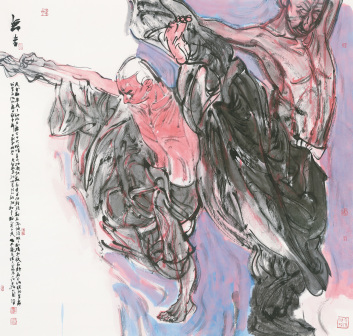

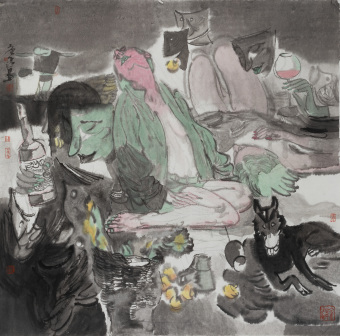

张江舟《人类图像学研究-界限》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-界限》130cmx130cm纸本水墨

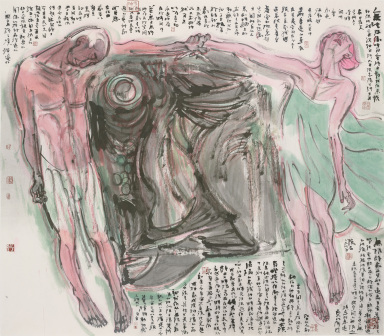

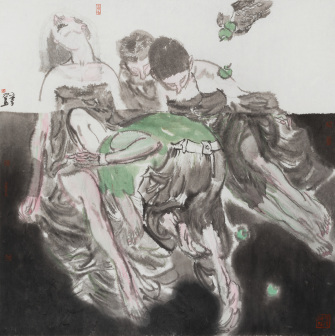

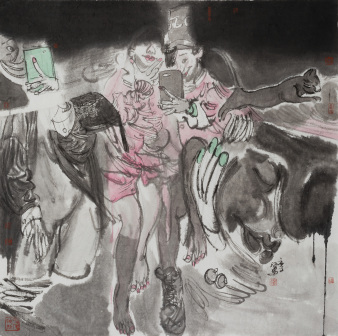

张江舟《人类图像学研究-人格》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-人格》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-图腾》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-图腾》130cmx130cm纸本水墨

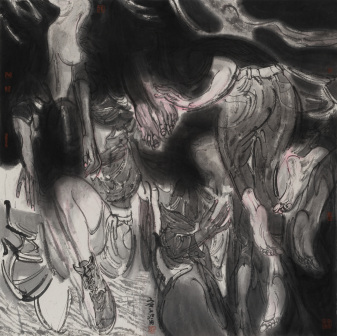

张江舟《人类图像学研究-意志》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-意志》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-预言》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-预言》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-自闭》130cmx130cm纸本水墨

张江舟《人类图像学研究-自闭》130cmx130cm纸本水墨

张江舟 潮湿的记忆200cmx200cm 2017年

张江舟 潮湿的记忆200cmx200cm 2017年

张江舟 尘缘暗殇之二 200cmx200cm 2017年

张江舟 尘缘暗殇之二 200cmx200cm 2017年

张江舟 春分200cm×200cm 2016年

张江舟 春分200cm×200cm 2016年

张江舟 花逝200cmx200cm 2012年

张江舟 花逝200cmx200cm 2012年

张江舟 清月200cmX200cm 2012年

张江舟 清月200cmX200cm 2012年

张江舟 殇·戊子记忆之五180cm×192cm 2009年

张江舟 殇·戊子记忆之五180cm×192cm 2009年

张江舟 天地词250cmX250cm 2011年

张江舟 天地词250cmX250cm 2011年

张江舟 晚钟200cmX200cm-2012年

张江舟 晚钟200cmX200cm-2012年

张江舟 忘忧谷200cmx200cm 2012年

张江舟 忘忧谷200cmx200cm 2012年

张江舟 舞者200cm×200cm 2016年

张江舟 舞者200cm×200cm 2016年

张江舟 陨石200cm×200cm 2016年

张江舟 陨石200cm×200cm 2016年

张江舟《唤醒之约》388cmx180cm 纸本水墨 2021

张江舟《唤醒之约》388cmx180cm 纸本水墨 2021

张江舟《风语》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《风语》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《惊蛰》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《惊蛰》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《红霞》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《红霞》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《绿影》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《绿影》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《墨语》200cmx400cm 纸本水墨 2021

张江舟《墨语》200cmx400cm 纸本水墨 2021

张江舟《相约》200cmx400cm 水墨设色 2021

张江舟《相约》200cmx400cm 水墨设色 2021

张江舟《相约云南》248cmx774cm 纸本水墨 2021

张江舟《相约云南》248cmx774cm 纸本水墨 2021

张江舟《晓梦》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《晓梦》200cmx200cm 纸本水墨 2021

张江舟《有霾的春天》200cmx400cm 水墨设色2021

张江舟《有霾的春天》200cmx400cm 水墨设色2021

张江舟《只有你能在这里找到爱情》200cmx400cm

张江舟《只有你能在这里找到爱情》200cmx400cm

张江舟《阙·丑》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·丑》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·寅》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·寅》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·卯》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·卯》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·辰》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·辰》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·巳》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·巳》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·午》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·午》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·未》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·未》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·申》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·申》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·酉》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·酉》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·戌》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·戌》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·亥》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

张江舟《阙·亥》 130cmx130cm 纸本水墨 2020

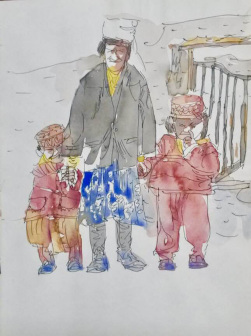

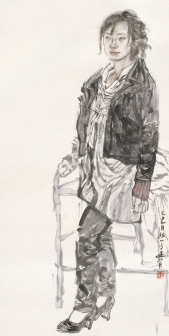

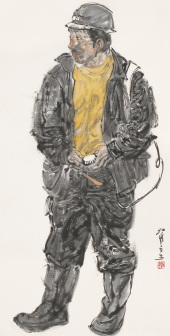

张江舟 速写2 40cmx40cm

张江舟 速写2 40cmx40cm

张江舟 速写3 40cmx40cm

张江舟 速写3 40cmx40cm

张江舟 速写4 40cmx40cm

张江舟 速写4 40cmx40cm

张江舟 速写5 40cmx40cm

张江舟 速写5 40cmx40cm

张江舟 速写6 40cmx40cm

张江舟 速写6 40cmx40cm

张江舟 速写7 40cmx40cm

张江舟 速写7 40cmx40cm

张江舟 速写8 40cmx40cm

张江舟 速写8 40cmx40cm

张江舟 速写9 40cmx40cm

张江舟 速写9 40cmx40cm

张江舟 写生12 136cm×68cm 2008年

张江舟 写生12 136cm×68cm 2008年

张江舟 写生117-136cm×68cm2015年

张江舟 写生117-136cm×68cm2015年

写生-3 136cm×68cm 2009年

写生-3 136cm×68cm 2009年

写生-7 136cm×68cm 2008年

写生-7 136cm×68cm 2008年

写生-10 136cm×68cm 2008年

写生-10 136cm×68cm 2008年

张江舟 鹅庄写生7-136cm×68cm2015年

张江舟 鹅庄写生7-136cm×68cm2015年

张江舟 洛阳写生3-136cm×68cm 2013年

张江舟 洛阳写生3-136cm×68cm 2013年

出版时间 | 出版物 | 出版社 |

2016年 | 《当水墨邂逅油彩——张江舟、罗伯特·哈特曼作品集》 | 河北美术出版社 |

2015年 | 《艺术百年:中国画百年学术研究 张江舟卷》 | 天津美术出版社 |

2014年 | 《水墨前沿:张江舟》 | 中国美术学院出版社 |

2013年 | 《生命·墨语——张江舟水墨作品集》 | 河北美术出版社 |

2013年 | 《当代中国画文脉研究——张江舟卷》 | 江西美术出版社 |

2010年 | 《当代中国画艺术论著——思与境偕》张江舟著 | 江西美术出版社 |

2010年 | 《名师写生——张江舟写生集》 | 河北美术出版社 |

2008年 | 《中国当代水墨人物画——名家小品》 | 江西美术出版社 |

2008年 | 《艺术与生活——张江舟》 | 安徽美术出版社 |

2008年 | 《中国主流画家影像现在时——张江舟》 | 山东美术出版社 |

2007年 | 《水墨风格——中国当代名家研究·张江舟卷》 | 四川美术出版社 |

2007年 | 《中国画名家书系——张江舟卷》 | 四川美术出版社 |

2006年 | 《2006中国画名家年鉴——张江舟》 | 四川美术出版社 |

2005年 | 《中国画坛60一代——张江舟卷》 | 四川美术出版社 |

2002年 | 《走近画家——张江舟》 | 天津人民美术出版社 |

1995年 | 《人们崇尚那颗星》连环画 | 西苑出版社 |

1995年 | 《敦刻尔克大撤退》连环画 | 九洲出版社 |

大量作品入编《20世纪中国画史》《中国当代传世名家全集》《中国美术年鉴》《美术》《美术研究》《中国画》《江苏画刊》《人民日报》《文艺报》《中国文化报》《中国艺术报》《中国美术报》《美术报》等书刊。

范迪安(中国美术家协会主席、中央美术学院教授):江舟的作品非常集中地去探讨一个大写的“人”,探讨一种对生命的关切。他的作品的价值体现了当代中国整个艺术创作的思维,创作的情感和创作的方法,这在方法论的意义上能够梳理或者总结出更多新的经验来推动我们整个事业的发展。

张江舟这些年的艺术追求和一个最重要的命题——“命运”连接在一起。在张江舟的中国水墨画实践中,他一直力图用自己的语言来讲述关于命运的故事,因此也就有了这不断展开的一组组水墨艺术的视觉图景。在我看来,张江舟从三个方面实现了艺术的变革与创新,并构筑起他对世界的看法和对人类命运的关照:首先是他在中国画发展的历程中寻找到了关于人的表达的突破口。张江舟坚持在人物画的创作上不断进入到现实,又从现实中抽离出来而形成他对人类命运的总体表达,是他艺术上的一个创新。

再者是张江舟用笔墨塑造了一种精神形象。无论是2008年汶川大地震后的“生命·墨语”系列,还是他最新的这批创作于新冠肺炎肆虐之际的“尘寰·墨语”系列,都表明张江舟始终关注着、感应着外部世界的变化,而巨变中人的命运成为他艺术表达的重要动力和核心议题。最后,张江舟始终创新与开拓着水墨语言。我们能感觉到张江舟不断地用自己非常具有表现性和极具现代意识的艺术语言,超越着传统文化认知中对水墨艺术的理解,而使得他的艺术拥有了跨越文化的能量。

薛永年(中央美术学院教授):张江舟先生的画开拓了人物画的精神内涵,丰富了人物画的笔墨技巧,他从一个方面提供了人物画创作,尤其是当代人物画创作的宝贵经验和有益启示。我们看他的画,不仅有写实主义因素,也有浪漫主义因素,也有超现实主义因素,他打破了具体的时空。看到他的画,我想到李可染先生说“不与照相机争功”,他的画,你用照相机呈照不出来的,无论从精神,还是从表现上,还是意象本身。他发挥了艺术家的创造力,而且是宣泄出来的,完全把对灾难的感受,对生命价值和意义的思考在心里揉化成了一个艺术意象。真正要继承文人画传统,要有担当,张江舟正是这样一个社会责任感极强的画家,值得尊敬。

刘曦林(中国美术馆研究馆员):江舟的画是属于那种看完了会让你思考的,所谓“令人喜不如令人思”就是这个意思,这是他艺术的一个特征。江舟近年的作品,是梦,是殇,是朦胧诗,是他对人生的思考。他借用花季少女这样一种群体的造型,表达了现代人,或者21世纪人的一种迷茫、困惑、奋争、理想、矛盾,这里边不是热情颂歌,也不是愤青式的批判,而是对一种生命状态的思考、关爱和反思。灰色调是江舟作品的一个特点,由灰色调凝结成的凄清色彩与他的情思、与他的想法是谐和的。他的艺术是直面人生的艺术,他找到了自己的一个视角,他用了这样一个“灰”,用了这样一个“殇”,用了这样一个“梦”,忠实地表达了这代人的某种感受。无疑张江舟是独特的,他是用自己的思维、自己的语言表达了自己这一代人一些思考,对人生的关爱,对人生的思考,他是一个值得我们研究的对象。

王镛(中国艺术研究院研究员):我觉得张江舟的水墨艺术展,既有关爱生命的思想感情深度,又有表现个性的笔墨语言力度。他用一种个性化的笔墨语言来阐释他的生命之思、生命之恋,这是很有艺术价值的。张江舟的水墨艺术最感人的地方就是他的悲剧意识,或者悲与情。这在中国当代艺术当中是比较缺乏的。张江舟他是一个有军旅生涯背景的画家,由于和人民的血肉联系,所以他对人民,特别是对遭受灾难的普通民众充满了悲悯的情怀。我说过深刻表现人性的作品是真正可以打动世界的,张江舟的作品就恰恰是因为深刻地表现了关爱生命这种最宝贵的人性价值打动了我们。

王鲁湘(中国国家画院美术理论家):在“生命·墨语”系列中,张江舟用的是宣纸,以及轻盈的羽毛式的线条和笔法,画面中升腾的身体具有某种透明感;而此次“尘寰·墨语”,他用的是皮纸,皮纸和宣纸相比,墨像不具有透明感,而且这次江舟还在画面中大量使用了“手”这一元素,那种无助的、绝望的、用单手掩脸或是双手抱头的姿态在他的画面中反复出现,看不见人的脸,但是总会有一只惊恐的大眼睛在黑暗中看着你,注视着你,而且画面中经常会无来由地飘过一到两个甚至更多的面具,我想这一定是有象征意义的,表达了艺术家张江舟对于“尘寰”的描述,以及对这个我们不得不在其中生存的这样一种无奈的现实的思考和尖锐的批判。一般来说,中国水墨画家很少在作品中表达自己对现实的思考和批判,思想和观念是中国水墨人物画稀缺的素质,但张江舟的“墨语”系列,从“生命”到“尘寰”,终于直面现实而不再苟且,这是他的艺术迈向自由的见证。

张晓凌(中国国家画院院委、华东师范大学美术学院院长):20世纪中国画的历史实际上就是一部变革史、维新史,江舟几个阶段的变化可以统一纳入到20世纪中国画变革的逻辑体系中去观察和评价,即自我优化与跨文化融合,张江舟的这批作品正是这两种路径结合下产生的全新墨语体系。张江舟的作品指向了中国当代艺术的两个重大命题:一是中国当代艺术有无可能在西方话语体系之外,建构起属于自己的当代艺术话语体系?二是中国当代艺术有没有可能建立一个具有独立价值的话语体系?我觉得此次江舟的作品就给了我们非常好的、肯定的答案。

吴洪亮(北京画院院长):我相信一位好的艺术家,不仅有真感觉,也有将这种感觉凝聚成作品的能力。就像张江舟院长说的,艺术家可能是非常单纯的,但是因为他们的敏感以及对自我意识的尊敬,他更愿意用一触即发的笔端来告诉我们他与世界的关系以及他对当下的一份认识。今天的人类正面临着自诩和骄傲后的困难,而隐忧与质疑是张老师这几年的作品里我们一直能看到的,当然这其中也同时蕴含着很多的期许。艺术不应只是阳光与欢笑,悲剧性其实才是有史以来让我们升华的能量,如同张老师在其短文里提出“艺术是什么”这样的终极问题一样,我相信观者会从他的作品中找到那些立足于更远方的问题,同时又能给我们今天以感悟的那些东西。也许这就是艺术的能量和艺术家每日笔耕不疲的意义。

安德烈·戈兰奇(意大利艺术研究院绘画院院长):我觉得张江舟的作品非常迷人,例如他使用了很少的颜色,比如:黄色、透明的绿色和淡粉色,而作品的大部分留给了黑色的墨。他总是用黑色的绘画作为作品的整体结构,其特点就是通过这种造型使身体的形态紧密地聚集。我在张江舟的巨幅作品中发现了一些对欧洲表现主义的引用,特别是德国的,比如说艺术家恩斯特·路德维希·克尔希纳、乔治·克罗茨,还有奥地利的席勒,还有弗朗西斯·培根,培根的这种人体的悲剧性和肉欲,这些在绘画的痕迹和形象的要点中有着某种抽象主义和受自然,比如说树枝、岩石、植物启发的幻想,又会让人联想到艺术家格雷厄姆·萨瑟兰。我很希望很快地能在欧洲看到张江舟的水墨画展览,他用他的研究和作品使这门古老而高贵的中国学科得到了发展和革新。

让-弗朗索瓦·高立昂(法兰西学院艺术院通讯院士、评论家、策展人):“尘寰·墨语”汇集了灵魂的概念,其中包括精神的概念(即智力的根源和中枢)、心灵的概念(即情感的根源和中心),以及良知的概念(即道德的起源和中心)。此外还有一种窃窃私语式的表达,主要为两种,一为对情感和观念的低声表达,二是不具有固定形式的对情感和情绪的表达。

何凯特(英国伦敦苏富比艺术学院现当代亚洲艺术项目主管、策展人):所见即所读,它实际上代表着一种理解,一种认知的过程,张江舟的这批作品需要我们用更多的情感元素去进行解读与回应。张江舟的作品呈现出一种非常浓缩的意象表达,包含着很多的图腾元素,而这种图腾元素又散发出强烈的艺术张力。诸如我们能够在作品中看到非常巨大的、沉重的手,它们彼此握在一起或者说缠结在一起,象征了共同的人性。作品中的人物呈现出一种非常紧密的状态,以一种变换无形的形式,表达着一种雕塑化的、非常持久的紧密状态,体现了彼此之间的内在联结。尽管画面的色调以灰黑色为主,但我们仍然感受到其中所流露出的对人性的关照和对人类的关怀。

罗伯特·哈特曼(德国马卡斯腾美术家协会主席):张江舟大尺幅的纸本绘画充满令人激动的动感。在开放的空间里,众多的人形聚合在一起,交错、流动,在墨色深浅的变化中,重组成新的形象,构成新的画面,产生新的意义。在我看来,这些画面的震撼之处在于它们连接了现在与过去的记忆。“记忆”是我们现实生活的梦想,就像张江舟在其作品中向我们呈现的那样,这些作品是我们得以探求过记忆的途径。张江舟的艺术是一种哲学的艺术性表达,他的艺术观念是对于现实的哲学式认识。他的作品有许多图像积累,从创作初始到绘画完成,在这诗意的累积中,诞生出有独特地域性的艺术作品。这意味着他没有停留在艺术家的自我范畴中,他以作品寻求对话,从个体走向群体,并观照人类。

约翰内斯·奥夫德雷克(德国马卡斯腾美术家协会董事会成员、艺术史学家、策展人):作为一位源于西方的艺术史学家,张江舟的作品让我不禁想起了德国艺术史学者瓦尔堡和他著名的悲情公式,因为在这种作品中我们可以看到大量瓦尔堡指定的用于表达情感的公式化手势和面部表情的通用表示法。张江舟作品中的人物经常是闭着眼睛的。他们是刚刚入睡,还是即将苏醒?他们是沉浮于梦想的世界,还是象征着自我封闭?他们是属于某个非常特别的艺术和图像现实,还是呈现了对现世尘寰的记忆?我认为,张江舟在现实与抽象、动态与静态、个性与流行、现实与理想的两极之间展示了一种艺术大师的绘画。

2021年

应邀赴湖北鄂州参加艺术活动,并以“语言与精神的内在逻辑”为题做中国创作原理讲座。

应云南美术馆之邀,个展“尘寰·墨语——张江舟水墨艺术展”在云南美术馆举办,展出近三年的“人类图像学研究”“阙”“尘寰”三大系列作品。之后展览移至北京中国国家画院展出,并举行了同名国际线上研讨会,欧洲英、法、意、德四国学者和国内著名学者、批评家参加研讨。

2020年

应书画频道之邀主持“当代水墨人物画创作思考”仰山论坛。

“水墨文章”学术研究展在武汉美术馆举行。参展艺术家有田黎明、张江舟、周京新、张望、邢庆仁、武艺。

携工作室学员赴宁夏写生,应邀赴宁夏图书馆“世纪大讲堂”讲座。

应邀赴江汉大学讲座。

2019年

荣获法国大皇宫“卓越奖”

荣获法国泰勒基金会“泰勒奖”

率团出访波黑、黑山。同时,“水墨情怀——中国国家画院水墨艺术欧洲巡展”在波黑国家美术馆、黑山国家美术馆举办。

“命运墨皈”梁占岩、袁武、张江舟水墨艺术展在湖北省美术院美术馆举办,应邀赴湖北美术学院讲座。

应邀在中央美术学院讲座。

2018年

率团出访法国、应邀赴法兰西艺术院、巴黎国际艺术城座谈,并在巴黎国际艺术城讲座。同时,“中国风格——中国国家画院水墨人物艺术展”,在巴黎中国文化中心开幕。

率团出访乌克兰,同时“写意中国——中国国家画院美术作品欧洲巡展”在乌克兰国家美术馆举行。

率团出访尼泊尔、斯里兰卡、缅甸三国,同时,“中国风格·绿水青山——中国国家画院水墨艺术国际巡展”在尼泊尔、斯里兰卡、缅甸三国展出。

“命运墨皈”张江舟 梁占岩 袁武水墨作品展在济南美术馆举办。

“墨海横笛”张江舟工作室作品展在郑州美术馆举行。

应邀在湖北美术院、解放艺术学院讲座。

2017年

“命运墨皈”袁武、张江舟、梁占岩水墨艺术展分别在多伦多艺术中心、重庆美术馆,天津美术学院美术馆举行。

应邀在重庆美术馆、四川美术学院、天津美术学院、河南大学讲座。

率团出访韩国,“中国风格”展同时在中国驻韩文化艺术中心举办。

2016年

与德国艺术家罗伯特·哈特曼同赴云南、江西写生,并赴景德镇画瓷、讲学。

“当水墨邂逅油彩”张江舟 罗伯特·哈特曼艺术交流展,在中国美术馆举办。

“墨海橫笛”2016张江舟师生作品展,在中国国家画院美术馆举办。

率团出访马耳他、俄罗斯、比利时、阿根廷,同时在四国展出“中国风格——中国国家画院国画扇面作品展”。

另有作品参加“中国风格”“一带一路”采风写生展、“水墨中的人物”等展览。

应邀在卢森堡大学、河南大学、清华大学、中国传媒大学讲座。

获聘俄罗斯艺术科学院荣誉院士。

2015年

“大美墨韵”15名家年展,在山东省文化馆举办,参展艺术家有张江舟、范杨、林容生、袁武、何加林等。

“当马奈邂逅水墨中国国画家十二人展”,在马奈艺术空间举办,参展艺术家有唐勇力、刘进安、张江舟、梁占岩等。

“水墨本色”当代中国画邀请展,在太庙艺术馆举办,参加艺术家有刘进安、张江舟、王颖生等。

另有作品参加“彩墨中国”“笔墨新体”“墨彩风流”“写意中国”等十余项展览。

2014年

“格桑花开——江舟水墨小品展”,在恭王府举办。

“南象北相”王赞、周京新、张江舟、王颖生人物画展,在国家大剧院举办。

“关切的向度当代水墨六人展”,在中国美术馆举办,参展艺术家有刘进安、张江舟、周京新、梁占岩、袁武、刘庆和。

另有作品参加“一人一品”“写意中国”“中国意象”等十余项展览。

2013年

《北京广播电视报•人物周刊》刊载《晚钟》《风语》《花逝》《彼岸风》等国画作品等7幅,同时刊载论文《回复绘画本体的当代水墨画》;

《民政协报》2月1日刊载《当代中国画50家——张江舟作品专题》;

“生命•墨语——张江舟水墨艺术展”全国巡展,4月至12月在中国美术馆、河南省美术馆、江苏省美术馆、广东省美术馆、西安美术馆、山东省博物馆巡回展出;

2012年

作品《天地词》《月光赋》应邀参加“都市•田园——中国美术馆中国画提名展”并入编同名画集;

《边地晨起风亦清》等四幅作品受邀参加“中国风格——中国国家画院著名画家邀请展”随中国画家代表团赴美国纽约、华盛顿访问,并与美国相关艺术机构交流,同时参访中国驻纽约领事馆,赴中国驻联合国大使官邸做客;

作品《彼岸风》《流萤谷》《清月》参加“艺术•经典——中国国家画院美术作品展”并入编同名画集;

参加“书画频道”赴鄂尔多斯活动,参加“走进鄂尔多斯——当代中国画展”开幕式;

赴汶川采风,为汶川博物馆捐赠作品一幅;

作品《彼岸风》《流萤谷》《清月》参加中国上海国际艺术节“写意中国——中国国家画院国画、版画邀请展”并入编同名画集;

作品《极地光》等3幅参加“中阿论坛美术作品展”并入编同名画集;

《天地词》《月光赋》《殇•戊子记忆》《热血“一二·九”》应邀参加“纸上方式——567当代中国水墨艺术家作品展”并入编同名画集;

作品《宁夏写生》等18幅刊载于《藏家》第五期;

《人民政协报》3月9日刊载《当代中国画50家——张江舟作品专题》;

中国教育电视台录制播出电视片《探索创新突破——水墨中国•张江舟中国画特色》;

2011年

《鉴宝》杂志第一期封面人物专栏刊发张江舟艺术专题;

国画作品《殇•戊子记忆》系列共四幅作品应邀参加“自由的尺度——中国当代水墨关怀名家邀请展(第二回)”并入编同名画集;

《解放军美术书法》第一期刊发《热血“一二·九”》《高地》《殇•戊子记忆》等作品八幅,同时配发《军人:我永远的身份——张江舟访谈录》;

《金钥匙理财》刊发《热血“一二·九”》等作品八幅,同时配发曹玉林的评论文章《绘画之上,风骨常秀》;

带领工作室学生赴山东烟台大钦岛写生,“墨海横笛——中国国家画院张江舟工作室师生作品(昆明)展”在云南美术馆举行,之后带领学生赴西双版纳写生;

作品《天地词》《月光赋》参加国家画院30年院庆“东方既白——中国国家画院美术作品展”并入编同名画集;

作品《天地词》《月光赋》参加中国上海国际艺术节“写意中国——中国国家画院国画、书法作品展”,并入编同名画集;

《中国钢笔书法(书画教育)》期刊封面人物,栏目刊发《热血“一二·九”》《殇•戊子记忆》等作品四幅,同时配发宓可红采写的专访文章《张江舟•隐喻世界里的大词》;

作品《高地》参加中国文联主办的“中国共产党成立90周年美术作品展览”,并入编同名画集;

作品《殇•戊子记忆》三幅作品入编人民日报出版社出版的《水墨语境——当代中国水墨人物画名家作品集》;

《国画风景线》(北京工艺美术出版社)编入吴杨的文章《一窗阳光——张江舟片段》并配发作品四幅;

作品《殇•戊子记忆》三幅,《人物写生》四幅应邀参加“盛世水墨•相约金陵——中国画邀请展”并入编同名画集;

《热血“一二·九”》《殇•戊子记忆》系列,《人物写生》系列计18幅入编人民美术出版社的《艺术沙龙》杂志第二期,同时配发论文《回复绘画本体的当代水墨画》;

《国家艺术》杂志第二期封面人物,专栏刊发作品15幅,同时配发论文《关于写生》和《回复绘画本体的当代水墨画》。《2011中国美术大事记》入编张江舟新作和文献资料;

中国教育电视台拍摄播出专题片《版纳之约——张江舟西双版纳写生创作亲记》,中国教育电视台摄制播出《墨海横笛——中国国家画院张江舟工作室师生作品(昆明)展》,中国教育电视台摄制播出电视片《薛永年解析张江舟人物画作品》,数字电视“天下收藏”频道录制播出三集电视片《张江舟谈艺录》;

2010年

作品《殇•戊子记忆》等12幅作品入编文化艺术出版社出版的《盛世收藏•国画卷》;

《艺术镜报》刊发国画作品《热血“一二·九”》等三幅作品,并配发曹玉林的文章《形而下之艺与形而上之思——张江舟人物画散论》;

《中外文化交流》杂志第12期刊载国画作品《热血一二•九》和《殇•戊子记忆》系列共6幅,同时配发曹玉林的评论文章《形而下之艺与形而上之思——张江舟人物画散论》;

《国画家》杂志、《中国艺术报》刊载“墨海横笛——中国国家画院张江舟工作室师生作品(兰州)展”作品选;

展览于1月15日在兰州美术馆举行开幕式,同时召开作品研讨会;

《中国艺术报》1月8日刊载《热血“一二·九”》并配发徐涛的文章《“一二•九”创作六法与我——张江舟谈热血“一二·九”——北平“一二•九”学生运动》;

作品《殇•戊子记忆之六》参加中国上海国际艺术节“写意中国——中国国家画院国画、书法作品展”并入编同名画集;

作品《殇•戊子记忆之六》参加“中国•东盟美术作品展”并入编同名画集;

《中华英才》期刊第22期刊发《高地》《热血“一二·九”》《殇•戊子记忆》等六幅作品,同时配发邓丽君、刘娜的评论文章《张江舟•写意人生大境界》;

《中国美术报》刊发《清月》和采访录,《国酒书画》杂志第5期出版张江舟专号,收入作品50余幅;

河北美术出版社出版《名师写生——张江舟写生集》;

《2010中国美术大事记》编入张江舟新作和文献资料;

中国教育电视台摄制播出专题电视片《理性的思索•感性的光辉——张江舟人物画作品都市系列篇》;

中国教育电视台摄制播出电视片《墨海横笛展•写意识出——张江舟工作室师生作品(兰州)展》;

2009年

完成《热血“一二·九”》创作,参加“国家重大历史题材美术创作工程作品展”,作品入编同名画集;

《文化参考报》艺术周刊以八个版的篇幅,以《中国水墨名家——张江舟》为题出版特刊;

《全球商业经典》杂志以《穿透灰色的灵魂碰撞》为题,刊发《热血“一二·九”》和专题评论文章;

四川美术出版社出版的《中国当代著名画家工作室访谈录》入编张江舟访谈,同时刊发《热血“一二·九”》《殇•戊子记忆》等作品十余幅;

《中国画观察》杂志刊载张江舟作品专题,并配发樊波的文章《笔墨酣畅•一起清和》;

《殇•戊子记忆》等六幅作品入编山东美术出版社出版的《百年中国画经典》;

国画作品《壬午记忆》刊发于《收藏热点》杂志;

作品《吟月图》《殇•戊子记忆》应邀参加“2009当代最具实力中国画名家邀请展”;

随中国画家写生团赴湖南湘潭、凤凰写生,作品《殇•戊子记忆》系列作品四幅入编中国文联出版社出版的《美术60年——60位著名中国画家作品集》;

《红旗》杂志第八期刊发张江舟艺术专题;

《2009中国美术大记事》编入张江舟作品和文献资料;

中国教育电视台摄制播出电视专题片《心存高远志•豪情写诗篇——中国国家画院“名家风采录”之张江舟篇》;

2008年

中国画作品《澜沧江》《晨光》参加“六〇人物”画展,并刊载于同名画集;

策划组织“新时期中国画之路1978——2008作品回顾展”及学术论坛,该活动在中国美术馆举行,是改革开放30年重要纪念活动之一;

《中国画研究》杂志第二期刊载《张江舟访谈》;

作品《泉》《秋酣》参加“上和合作组织元首峰会”画展,并入编同名画集;

作品《清晖》《清露》《宁夏印象》,参加“写意中国•水墨时代——首届中国当代代表画家水墨成就提名展”在日本名古屋展出,入编同名画集,并担任中国画家代表团团长赴日参加开幕式;

作品《边地阳光》等四幅作品入编湖北美术出版社出版的《中国美术家精品集》;

组织赈灾笔会,为汶川灾区筹建救灾资金并多次参加民政部、中国美术家协会、中国艺术研究院等单位主办的赈灾笔会,向民政部捐赠大型作品《中国士兵》用于赈灾专项拍卖;

作品《林趣》参加“2008全国中国画学术邀请展”并入编同名画集;

作品《清秋》参加北京大学110周年校庆邀请展;

作品《澜沧江》《晨光》受邀参加“水墨心境——中国当代水墨展”在中国美术馆、柏林国家博物馆、德累斯顿国家艺术收藏馆分别展出;

带领工作室学生赴胜利油田写生,并出版《中国主流画家影像现在时——张江舟胜利油田写生全纪录》(山东美术出版社出版);

论文《当代中国画创作形态分类与辨析》刊发于《中国画苑》杂志第五期;

安徽美术出版社出版《美的嬗变——赏析当代中国画坛50家》入编张修竹的文章《边地,当代与笔墨——赏析张江舟》并配发国画作品《吟月图》;

作品《素月》受邀参加“第22届亚洲国际美术作品展”赴印度尼西亚万隆赛拉塞尔•苏纳尔沃艺术空间展出;

作品《索马里阳光》参加“同一个世界”展,随中国国家代表团赴澳大利亚墨尔本参加展览开幕式,并与澳州艺术家交流;

安徽美术出版社出版《艺术与生活——张江舟》,受邀为多兰多•皮特创作肖像画《永远的奥运冠军》,并参加“永远的奥运——奥林匹克史诗画卷展览”;

2007年

作品《景洪记事》《街市》参加“回归•交融——祖国内地和香港两地美术家交流展”并入编同名画集;

作品《清风》《边地》《玛曲秋风》参加“东方墨——中国当代水墨艺术家邀请展”赴挪威奥斯陆美术学院展出,同时入编同名画集;

作品《秋天不单有落叶》等八幅作品参加“水墨品质——2007年度当代中国画学术邀请展”;

作品《世家系列》和付京生的文章《重视生活体验令榛莽变通途——画家张江舟的艺术道路及其艺术成就(四)》刊载于《中国画苑》杂志第一期;

作品《清露》等六幅作品和付京生的文章《永恒专题的表率——画家张江舟的艺术道路及其艺术成就(五)》刊发于《中国画苑》杂志第二期;

《艺术跟踪》丛书第6至15辑持续跟踪报道张江舟艺术行踪“中国国家画院张江舟师生作品展”在郑州美术馆升达分馆举行,同时召开作品研讨会,《国画家》《美术报》专题报道;

作品《秋的霞色》等三幅作品和专题文章刊发于《世界知识》杂志第七期;

作品《婉风》受邀参加“第三届全国中国画作品展”;

《国画大家》封面人物专栏刊发论文《恢复绘画本体的当代水墨画》,《壬戌记忆》等国画作品30幅,同时配发樊波的评论文章;

论文《中国绘画的传统性》刊发于《中国画苑》杂志第4期;

作品《溪水清音》等三幅作品和付京生的文章《立足当代文化心理的直觉表现——张江舟绘画艺术美学研究(六)》刊载于《中国画苑》第三期;

《艺术典藏》丛书入编《清露》等国画作品20幅,配发范迪安的评论文章《感觉灰色——张江舟新作片谈》;

《工会博览》杂志第6期刊发《雕塑西部》等国画作品19幅,并配发与付京生的谈话录《把自己变为自己的主题》;

9月,参加“第二届当代中国画学术论坛”

作品《素月》等七幅入编《中国国家画院美术馆》丛书,同时配发与付京生的对话录《把自己变为自己的主题》;

作品《日落秋色远》《湖畔清风》应邀参加“巴黎•中国美术周作品展”;

四川美术出版社出版《中国画名家画系——张江舟卷》,四川美术出版社出版《水墨风格——中国当代名家研究•张江舟卷》;

作品《清露》《人物写生》和部分文献资料入编《写魂•艺术文献展画集》;

参加“国家重大历史题材美术创作工程”创作会议,并与工程办公室签订创作委托责任书;

三次参加“国家重大历史题材美术创作工程”草图观摩会;

2006年

《边缘地带》参加“农民•农民——中国美术馆邀请展”;

《暖风》等六幅作品参加《当代中国画名家作品洛杉矶邀请展》;

四幅作品参加“东方墨”——中国当代水墨艺术家邀请展“赴挪威奥斯陆美术学院展出;

有三十余幅作品参加“2006国画家提名展”“炎黄艺术馆学术委员作品展”等10余项全国性展;

大量作品入编《东方墨》《东方之韵》《美的星座》《当代30位中国画家投资评析》《当代中国画100家》《中国画小品集》《北京画坛》等画集;

《美术观察》《书画收藏》《中国画收藏导报》《艺术跟踪》《国画家》《北京晚报》《新闻晚报》《中国商报》《中国经营报》等报刊均有专题报导介绍其艺术成就;

四川美术出版社出版《2006中国画名家年鉴——张江舟卷》;

策划并组织“生活之路——纪念黄胄先生诞辰80周年中国画画家写生作品展”并为画展撰写前言;

八幅写生作品参加展览,并入编同名画集;

作品《惠风和畅》参加“苦心禅境——水墨小品邀请展”;

作品19幅和专题文章刊载于《中国画拍卖》杂志;

作品《玛曲阳光》等刊载于《中国画市场》杂志第9期;

作品《惠风和畅》等刊发于《纸上笔墨》《炎黄艺术》《中国鉴宝》《中国画风景线》《中国画市场》《国画指数》等杂志;

作品《宁夏印象》等六幅作品参加郎绍君主持的“笔墨经验专题联展”;

作品18幅刊载于《中国画博览》杂志第一期;

《淡月清晖》等八幅作品刊载于《中国水墨》;

作品《夏山》等六幅作品入编《06年中国画精品集》;

人文艺术出版社出版《当代中国画市场调查报告•张江舟卷》;

《宁夏印象》等12幅作品入编《当代30位画家投资价值评析》;

作品《雕塑西部》《女人河》和付京生的文章《求索探真•纯化语言——画家张江舟的艺术道路及其艺术成就(二)》刊发于《中国画苑》第三期;

作品《圣途》《人•物》《女人河之二》和付京生的文章《精彩回放——画家张江舟的艺术道路及其艺术成就(三)》刊发于《中国画苑》第4期;

《中国书画》杂志第4、5期刊发国画作品《青海湖》等人物和作品《青海湖》入编《2006中国文化年鉴》;

作品《边地牧归图》等九幅作品入编《国画经典》丛书第一卷,同时配发樊波的评论文章《笔墨纵横中的文化思考——张江舟的绘画心路》;

策划组织“第三届全国画院优秀作品展”,作品《淡月清晖》刊发于《美术观察》杂志第2期;

作品《吟月图》《清晖》《人物写生》刊发于《美术观察》杂志第6期,同时配发风起的评论文章《笔墨语言与表现题旨的契合——张江舟近作简析》;

作品《宁夏印象》等七幅作品刊发于《中国报道》杂志,同时配发王昭、李尚锟的评论文章《水墨中追求时代圣境》;

作品《淡月清晖》等六幅应邀参加“东方之韵——当代中国画名家作品洛杉矶邀请展”;

《热血“一二·九”》草图初选入围“国家重大历史题材美术创作工程”;

2005年

中国画《人•物》参加“南京水墨传媒三年展”;

《女人屋》参加深圳“国际水墨双年展”;

数十件作品参加“首届中国齐白石国际文化艺术节”“2005上海青年美术大展邀请展”“正当代•盛世中国”等十余个全国性展览,并入编同名画集;

《国画研究》《名画典藏》《画坛》《中国画苑》《艺术中国》《中国艺术家》《艺术经典》《中国画收藏导报》等报刊均有专题报导介绍其艺术成就,被评为“2005年全国最具增值潜力的30位画家”;

赴台湾考察写生,并参加“两岸情深画展”,中央电视台教育频道播出个人专题片;

2004年

作品入选《第十届全国美术作品展》,获铜奖;

参加《南京中国画传媒展》《深圳水墨双年展》荣获第二届全国画院双年展“学术大奖”,同时获2004年度“黄宾虹奖”;

参加《2004黄宾虹获奖画家作品展》《回望—中国当代画家作品展》;

2003年

《壬午记忆》等五幅作品参加“中国艺术研究院提名展”,同时收入同名画集;

《风》系列作品和梅墨生撰写的《张江舟作品的个性阐释》一文同时发表于《江苏画刊》;

赴韩国参加“中韩美术大会”,作品《边地阳光》在韩国竹圃美术馆展出;

策划并主持“东方之韵——2003中国水墨”活动,该活动由“再识传统——当代中国画成就展”“解读当代——当代中国画探索展”和“追求卓越——当代中国画论坛”三项内容组成,并出版同名文献集;

《都市记忆》入选“第二届全国画院双年展”并获学术大奖;

2002年

参加这个画研究院写生团赴河北写生十余幅作品参加“中国国家画院写生作品展”同时收入同名画集六幅;

《女人屋》系列作品参加中央美术学院主办的“2002水墨本色展”,同时收入同名画集;

《女人河》等六幅作品和《创作札记》一组收入《水墨状态》丛书第一期十余幅作品收入四川美术出版社出版的《中国画典——人物卷》;

《走近画家——张江舟》由天津美术出版社出版;

2001年

六幅《OO状态》系列作品参加“水墨本色——当代中国画邀请展”同时收入同名画集;

参加文化部主办的“聚集西部——中国画家西部行”采风团赴甘南、西双版纳写生,写生作品和采风随笔刊发于《中国文化报》和《水墨》杂志《大转经》;

《磕长头》参加“百年中国画大展,同时收入同名画集,并发表于《中国书画报》《美术》《水墨》等报刊;

《圣途》参加”全国画院双年展“同时收入同名画家集并发表于《水墨》杂志;

《雕塑西部》等五幅作品参加“聚集西部——中国画家西部行作品展览”同时收入同名画集,并发表于《美术观察》《美术》《水墨》《人民日报》《中国文化报》等报刊;

《雕塑西部》等三幅作品和徐恩存撰写的《当下空间中的笔墨操作——张江舟访谈》一文同时刊发于《文艺报》;

2000年

《OO状态》系列作品10幅和论文《感受困境、搜寻突围》刊发于《美术观察》,同时刊发的还有邵大箴、刘骁纯、杨悦浦、翟墨、范迪安、徐恩存的点评文章;

《99逆光》《OO状态》刊发于《振龙美术》并同时发表论文《遭遇迷茫》,八幅肖像作品收入江西美术出版社出版的《中国画人物肖像集》

个人展览

年份 | 展览名称及地点 | 地理区域 |

2021年 | 尘寰·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,中国国家画院 | 北京,中国 |

尘寰·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,云南美术馆 | 昆明,中国 | |

2016年 | “当水墨邂逅油彩——张江舟、罗伯特·哈特曼艺术交流展”,双个展,中国美术馆 | 北京,中国 |

2013年 | 生命·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,中国美术馆 | 北京,中国 |

生命·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,广东美术馆 | 广州,中国 | |

生命·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,江苏美术馆 | 南京,中国 | |

生命·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,西安美术馆 | 西安,中国 | |

生命·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,河南美术馆 | 郑州,中国 | |

生命·墨语——张江舟水墨艺术展,个展,山东省博物馆 | 济南,中国 |

群体展览

年份 | 展览名称及地点 | 地理区域 |

2020年 | 水墨文章第六回:我法像心——当代水墨研究展,联展,武汉美术馆 | 武汉,中国 |

2019年 | 艺术之都——法国艺术沙龙展,联展,法国大皇宫 | 巴黎,法国 |

水墨情怀——中国国家画院水墨艺术欧洲巡展,联展,波黑国家美术馆,萨拉热窝;黑山波德戈里察博物馆暨美术馆,波德戈里察;克罗地亚杜布罗夫尼克现代艺术博物馆,杜布罗夫尼克 | / | |

2018年 | 中国风格——中国国家画院水墨人物艺术展,联展,巴黎中国文化中心,巴黎;斯里兰卡中国文化中心,科伦坡;尼泊尔艺术委员会美术馆,加德满都 | / |

写意中国——中国国家画院美术作品欧洲巡展,联展,德国DCKD德中艺术中心,杜塞尔多夫;乌克兰全国艺术家联盟中央大厦,基辅 | / | |

命运墨皈——张江舟、梁占岩、袁武水墨艺术展,联展,湖北省美术院,武汉;济南美术馆,济南 | / | |

墨海横笛——张江舟工作室师生作品展,联展,郑州美术馆 | 郑州,中国 | |

2017年 | 中国风格——中国国家画院水墨艺术国际巡展,联展,首尔中国文化中心 | 首尔,韩国 |

命运墨皈——张江舟、梁占岩、袁武水墨艺术展,联展,多伦多艺术中心,加拿大;重庆美术馆,重庆 | / | |

2016年 | 中国风格——中国国家画院水墨艺术国际巡展,联展,布鲁塞尔欧盟大厦,比利时;阿根廷装饰艺术博物馆,布宜诺斯艾利斯;马耳他中国文化中心,瓦莱塔 | / |

2015年 | 当马奈邂逅水墨,联展,马奈草地美术馆 | 北京,中国 |

大美墨韵15名家展,联展,山东省文化馆 | 济南,中国 | |

水墨本色——当代中国画展,联展,太庙艺术馆 | 北京,中国 | |

2014年 | 南象北相——王赞、周京新、张江舟、王颖生人物画展,联展,国家大剧院 | 北京,中国 |

关切的向度——当代水墨六人展,联展,中国美术馆 | 北京,中国 | |

2012年 | 中国风格——中国国家画院名家邀请展,联展,纽约曼哈顿的亚洲文化中心 | 纽约,美国 |

2011年 | 墨海横笛——张江舟工作室师生作品展,联展,云南美术馆 | 昆明,中国 |

2006年 | 东方墨——中国当代水墨艺术展,联展,奥斯陆国立艺术学院,挪威 | 奥斯陆,挪威 |

1999年 | 水墨延伸——中国画作品展,联展,中国美术馆 | 北京,中国 |

另有大量作品入选国家重大历史题材美术创作工程、一带一路——国际美术工程、全国美术作品展、全国画院美术作品展、深圳水墨双年展、南京水墨画传媒三年展、中国艺术节、全国优秀美术作品展等。

获奖经历

年份 | 奖项 | 地点 |

2019年 | 获法国大皇宫“卓越奖” | 巴黎,法国 |

2019年 | 获法国泰勒基金会“泰勒奖” | 巴黎,法国 |

2016年 | 获俄罗斯国家艺术科学院金质奖章, | 莫斯科,俄罗斯 |

2013年 | 当选《美术报》年度人物 | 杭州,中国 |

2013年 | 获新华网“中国最受藏界欢迎的年度艺术家”称号 | 北京,中国 |

2004年 | 获中国美术奖 | 北京,中国 |

获全国画院美术作品展“学术奖” | 广州,中国 | |

获“黄宾虹”奖 | 北京,中国 | |

1998年 | 获“国画家奖” | 北京,中国 |

1995年 | 获第四届全国书籍装帧艺术展封面设计奖 | 北京,中国 |

公共收藏

作品 | 收藏机构 | 地点 |

《高原清风》 | 中华人民共和国驻欧盟使团 | 布鲁塞尔,比利时 |

《游牧图》 | 中华人民共和国文化与旅游部 | 北京,中国 |

《热血“一二·九”》 | 中国美术馆 | 北京,中国 |

《逐光者》 | 中国美术馆 | 北京,中国 |

《海誓——郑和下西洋》 | 中国国家画院 | 北京,中国 |

《人物写生》 | 中国国家画院 | 北京,中国 |

《秋日》 | 首都图书馆 | 北京,中国 |

《喂》 | 广东美术馆 | 广州,中国 |

《高原阳光》 | 湖南美术馆 | 长沙,中国 |

《嘘》 | 河南美术馆 | 郑州,中国 |

《清风图》 | 青海省博物馆 | 西宁,中国 |

《高原阳光》 | 宁夏美术馆 | 银川,中国 |

《高原晨曲》 | 宁夏美术馆 | 银川,中国 |

《唐人诗意》 | 宁夏书画院 | 银川,中国 |

《雨花石》 | 湖北省美术院 | 武汉,中国 |

《爱莲说》 | 山东美术馆 | 济南,中国 |

《松风吟》 | 山东美术馆 | 济南,中国 |

《牧歌》 | 济南市美术馆 | 济南,中国 |

《高原阳光》 | 青岛市人民政府 | 青岛,中国 |

《清风翠影》 | 云南美术馆 | 昆明,中国 |

艺术是什么

艺术是什么?这一不曾疑惑的问题,近日一再地盘旋于脑际。是儿时涂鸦的快乐?是参展获奖的欣喜?是旁人赞许的目光?亦或是挥洒过程的畅快淋漓?似乎都是也都不是。从艺四十余年,一路走来,快乐越来越少,艺术之路愈发不堪重负。

在外人眼里,艺术很美,艺术家很萌。我却要说,艺术是艺术家的最大隐私,是艺术家的心灵独语,是夜静时分的内心隐痛。深入其中,那是精神的痛苦磨砺。

艺术创作远非是技巧的娴熟,艺术创作更不只是赏心悦目。优秀的艺术是灵魂之旅的艰难寻找与执着坚守。

我喜欢八大山人笔下的破败山水和雪中孤立的禽鸟,我理解八大山人“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河”题画诗中的深刻含义,那是面对国破家亡,一个明室遗民心中的愤懑与惆怅,是阴风怒号、浊浪排空中的人格独立与精神孤傲。

记得周思聪先生的荷花系列作品在北京画院美术馆展出时,一位学法律的女孩,走出展厅急切地给我打电话。她说,张老师,我看到了一个太好的展览,是周思聪先生的荷花,太感人了,我一直在展厅中流泪。我想这应该就是艺术的力量。

面对周思聪先生笔下的荷花,你全然不会顾及其笔墨是否娴熟,造型是否准确,扑面而来的,是弥漫其间的淡然凄切的审美情感,是历经沧桑的从容与淡定,是洗尽铅华的纯情与美好。是由荷花透射出的周思聪先生内心的那份凄清与从容令人感动。

当然,绘画有两类,一类刺激感官,另一类触及灵魂。刺激感官者也许赏心悦目,触及灵魂者痛彻心扉“独与天地精神相往来”。两者比较,品质自有高下之分。

中国艺术素有“文以载道”的优秀传统,中国绘画是超然物外,天地人神融通化一的精神游历。

我一直执拗地认为,艺术不应该是茶余饭后的把玩之物。抚慰心灵、寄托情思、畅怀理想应该是艺术创作的核心主题。

艺术是什么?是灵魂之旅的艰难寻找与执着坚守。艺术复归心灵之路,正是在对人类美好情怀的执着坚守之中。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

热血一二·九——北平一二·九学生运动

热血一二·九——北平一二·九学生运动 《天地词》

《天地词》 《墨语》

《墨语》 《人类图像学研究-界限》

《人类图像学研究-界限》 《有霾的春天》

《有霾的春天》