-

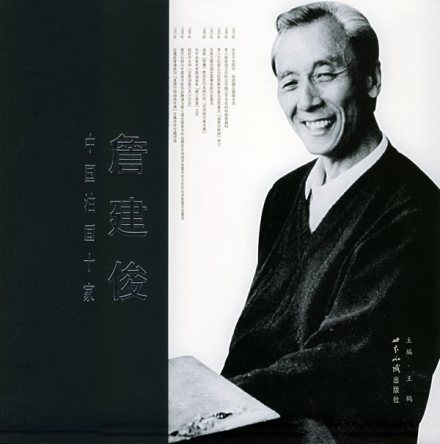

詹建俊 编辑

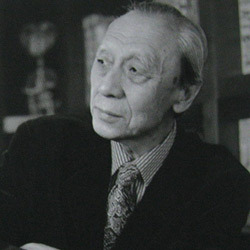

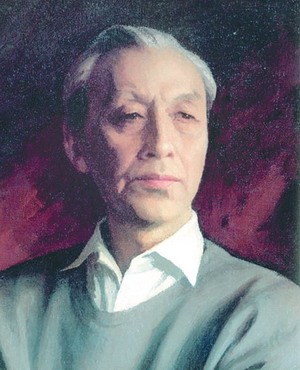

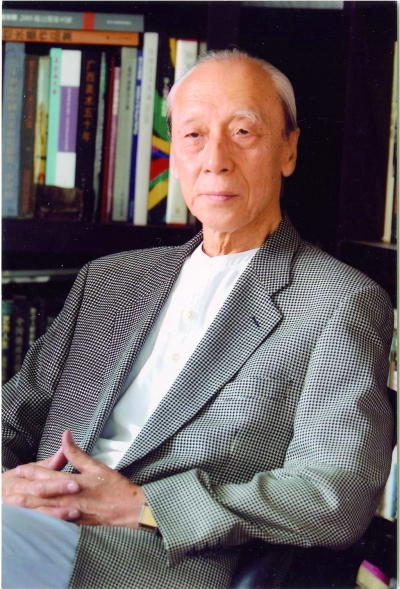

詹建俊(1931年1月12日-2023年1月11日),男,满族,辽宁省盖县人,中央美术学院教授、博士生导师、学术委员会顾问,中国油画学会主席,中国美术家协会顾问,欧洲人文艺术科学院客座院士。1953年中央美术学院绘画系本科毕业,1955年中央美术学院彩墨系研究生毕业,1957年苏联专家马克西莫夫油画训练班毕业,同年在中央美术学院任教。曾任中国人民政治协商会议第八、九届全国委员,中国美术家协会副主席,1986年被国务院授予有突出贡献专家称号。是中国油画学会名誉会长。

2023年1月11日18时,詹建俊北京逝世,享年92岁。

中文名:詹建俊

国籍:中国

民族:满族

籍贯:辽宁省盖县

出生日期:1931年1月12日

逝世日期:2023年1月11日

主要成就:获中国文联“造型艺术成就奖”获第二届中国美术奖终身成就奖

代表作品:《高原的歌》《鹰之乡》

职称:中央美术学院教授

职务:中央美术学院博士生导师

詹建俊

詹建俊

由于詹建俊在油画艺术上的成就和影响,1985年起他被推举为中国美术家协会油画艺术委员会主任,并于1995年中国油画家学会成立时起担任中国油画学会主席至今。二十年来詹建俊一直担任全国油画艺术的学术领导工作,作为中国油画艺术领域的组织者和带头人,领导主持了全国多项油画艺术的展览、交流与研究活动,并担任重大美术展览油画作品的评选、评奖负责人,曾任每五年一届的《全国美术作品展览》的第六、七、八、九、十届评审委员会委员、油画评审组组长、总评奖委员会委员,第一、二、三届《中国油画展》。为新时期中国油画艺术的发挥做出了突出的贡献。现任中央美术学院教授,中国美术家协会常务理事、美协油画艺术委员会主任等职。詹建俊从事油画教学、创作数十年,其油画造型坚实,结构严谨,手法简练概括,用笔洒脱,色彩强烈,风格爽健豪壮,富有诗意和音乐性。代表作有《狼牙山五壮士》《高原的歌》《潮》等,出版《詹建俊画集》。作品曾获“全国美展”金质奖章,“北京市美展”一等奖。

2013年1月29日,詹建俊获第二届“中国美术奖·终身成就奖”。

2016年12月,当选中国文学艺术界联合会第十届荣誉委员。

2018年12月,当选中国美协第九届顾问。

2023年1月11日18时,詹建俊北京逝世,享年92岁。

1931年 | 1月12日出生于沈阳市,满族。祖籍辽宁省盖平县,自幼随父移居北京。 |

1942年 | 读小学及初中时,课余人北平"雪芦画社"学习传统工笔人物画。 |

1948年 | 考入徐悲鸿主办的北平国立艺术专科学校西画科。 |

1949年 | 在学习期间,首次油画创作获学校举办的创作竞赛奖章。 |

1950年 | |

1953年 | 自中央美术学院绘画系毕业,毕业创作年画《好庄稼》由人民美术出版社以单幅画出版和发行。毕业后留校当彩墨系研究生,受教于蒋兆和、叶浅予等先生。学习期间随叶浅予、邓白等先生率领的敦煌艺术考察团至敦煌临摹壁画,并赴甘南藏族自治州进行写生,作品在中央美术学院举办观摩展览。 |

1955年 | 考入文化部主办的苏联专家马克西莫夫油画训练班学习。 |

1957年 | 自油画训练班毕业,所作油画《起家》被选参加第六届世界青年联欢节国际美术竞赛,获铜质奖章。开始在中央美术学院担任油画系教师。 |

1958年 | 随油画系至石景山地区办学、上课并每周至钢铁厂参加劳动。参加十三陵水库劳动。 |

1959年 | 创作油画《狼牙山五壮士》,由中国革命历史博物馆收藏,并出版独幅精装画页,被列为建国以来有代表性的优秀美术作品。加入中国美术家协会。 |

1960年 | 为中国文学艺术工作者第三次代表大会代表,及中国美术家协会第二次会员代表大会代表。 |

1961年 | 受中国革命历史博物馆邀请创作历史画《毛主席在农民运动讲习所》。赴新疆喀什、和田等地写生,作品在中央美术学院及中国美术家协会举行观摩展览。 |

1962年 | 当选为第四届全国青年联合会委员。 |

1963年 | 与舞蹈家王樯结婚。 |

1964年 | 派赴河北农村参加社会主义教育运动。 |

1966年 | "文化大革命"开始。停止正常工作。 |

1970年 | 至河北磁县参加劳动。 |

1974年 | 至山西大寨农村办学,为当地服务。 |

1975年 | 借调至中国革命历史博物馆创作历史画《好得很》。 |

1976年 | 赴内蒙古锡林郭勒盟深入生活,进行写生。 |

1977年 | 赴四川阿坝地区长征路上及云南大理、瑞丽进行考察写生。写生作品在中国革命历史博物馆举行观摩展览。 |

1978年 | |

1979年 | 创作油画《高原的歌》,在北京市美术展览获一等奖,在第五届全国美术展览获二等奖,由中国美术馆收藏,并于1981年被选送法国春季沙龙展览。创作《回望》《鹰之乡》参加油画研究会作品展,由中国美术馆收藏。任中央美术学院副教授。为中国文学艺术工作者第四次代表大会代表,并在中国美术家第三次代表大会上当选为理事。 |

1980年 | 油画《琼嶂》参加在日本举行的亚洲现代美术展。油画《薄暮》获北京市优秀美术作品甲级奖。中央美术学院油画系恢复画室制,任第三画室主任。 |

1981年 | 第二次赴新疆写生,创作油画《帕米尔的冰山》在全国少数民族美术作品展览上获佳作奖,同时获北京市少数民族美术作品荣誉奖。创作油画《石林组画——星、霞、雾、湖、秋》,发行纪念邮票5枚。为中国美术家代表团成员赴西非尼日利亚、塞拉利昂、马里三国访问,举办作品展览,并顺访法国巴黎。 创作了非洲题材作品《黑非鼓手》《舞》《远方》《母亲》等参加在美术馆举办的中国访外美术家作品展。 |

1982年 | 参加在北京举行的"中美艺术教育会议",为中国代表团团员。创作《高原情》参加中央美术学院油画系教师作品展。 |

1983年 | 任中央美术学院教授。赴内蒙古呼伦贝尔盟深入生活。 |

1984年 | 创作油画《潮》获第六届全国美术作品展览金质奖章,并获北京市美术作品荣誉奖及得到北京市政府表彰大会的表彰。作品由中国美术馆收藏。创作《潭》《瀑》《虹》。作品《深秋》《小憩》参加日本"现代中国洋画家展"。人民美术出版社出版《詹建俊画集》。河北美术出版社出版《詹建俊画集》。 |

1985年 | 在中国美术家协会第四次会员代表大会上当选为常务理事。作品《凌妮》《岩》参加"当代油画展"。由中央电视台拍摄专题片《詹建俊和他的艺术》,参加"亚广联"亚洲艺术家专题节目。应邀赴日本参加中日友好协会举办的"现代美术作品展"开幕活动,作品《潭》《泉》参加展出。参加"黄山油画艺术研讨会"。为中国美术家协会油画艺术委员会主任。该委员会由中国美协聘请全国油画界中有影响力的70位著名专家组成。 |

1986年 | 组织并主持"全国油画艺术讨论会"。创作《冬雪》参加中央美术学院、鲁迅美术学院油画联展。作品《礁》参加日本"现代中国美术家展"。 |

1987年 | 作品《黑非鼓手》《岩》等参加美国纽约"中国当代油画展"。组织并主持"首届中国油画展"。创作《遥远的地方》参加"首届中国油画展"。作品《回望》赴苏联、波兰、捷克斯洛伐克三国展出。被文化部评为国家级有突出贡献的专家。 |

1988年 | 为中国美术家代表团团长,赴伊拉克参加巴格达第二届造型艺术展览会。 作品参加“中国首届人体艺术大展”。 |

1989年 | 被文化部与中国美术家协会聘请为第七届全国美术作品展览会油画评选委员会主任和总评奖委员会委员。被选为中国文学艺术联合会第五次全国委员会委员。 |

1990年 | 应德国"学术交流中心"(D.A.A.D.)邀请至德国进行学者访问、专业考察三个月。创作《秋声》参加"全国风景画大展"。 |

1991年 | 至法国、西班牙作专业访问。参加中国美术家代表团赴意大利进行艺术交流访问。获“91中国油画年展”荣誉奖。被聘为文化部艺术(美术)专业人员高级职称评审委员会委员。创作《长虹》参加"20世纪中国美术作品展"。国务院发给政府特殊津贴。 |

1992年 | 应邀赴香港参加"首届中国油画年展"开幕并作专题讲座。组织并主持召开"第二届全国油画艺术研讨会"。应邀赴新疆参加"新疆油画理论研讨会"。 |

1993年 | 选为中国人民政治协商会议第八届全国委员会委员。创作《枯树中的一片绿》《倒下的树》等四幅以大树为题材的作品,参加"具象油画展"。主持"第二届中国油画年展"的筹办、评选、评奖工作。 |

1994年 | 组织并主持"第二届中国油画展"。创作《升腾的云》,参加"第二届中国油画展"。 |

1995年 | 任第八届全国美术作品展览组织委员会副主任及总评奖委员会油画组组长。率中国美术家代表团赴日本参加"现代中国油画展",并作介绍中国油画发展报告。油画《闪光的河流》《藤》参加中央美术学院油画系教师作品展。中国油画学会成立,任学会主席。 |

1996年 | 领导组织"首届中国油画学会展"。创作油画《大风》参加首届"中国油画学会展"。选为第六次全国文代会中国美协代表。台湾《中国巨匠美术周刊》出版詹建俊专册。 |

1997年 | 领导组织"中国油画肖像艺术百年展",作品《凌妮》《马大爷》参加展出。应台湾沈春池文教基金会邀请为"祖国大陆文化人士参访团"团员赴台湾访问。领导组织"走向新世纪--中国青年油画展"。 |

1998年 | 作品《狼牙山五壮士》参加在美国欧根海姆美术馆举办的"中国五千年艺术展"。任为文化部主办的“98中国国际美术年”艺术委员会委员。领导组织"当代中国山水画·油画风景展"。应邀赴加拿大进行旅行写生并展出,同期至美国参观访问。 |

1999年 | 作品《红枫》参加"第九届全国美术作品展"。任"第九届全国美术作品展"油画展区评选委员会主任及总评选委员。 |

2000年 | 应台湾山艺术基金会邀请赴台湾访问。作品《狼牙山五壮士》《高原的歌》《飞雪》参加"20世纪中国油画展",任"20世纪中国油画展"艺术委员会主任委员。应邀至芬兰参加瓦萨市"第十届文化论坛"及"中国风景"展。与中央美术学院油画家一同赴埃及、南非参观访问。 |

2001年 | 召开“中国油画学会工作会议,”全国各地油画界代表及中宣部、文化部、中国美术家协会有关领导出席会议。詹建俊在会上作了《中国油画的处境的选择》的宗旨发言,该发言随后在《人民日报》《光明日报》《文艺报》《美术》等报刊发表。应邀至台湾出席“沙A七十年作品回顾展”开幕式及研讨会。赴俄罗斯为筹办特列恰科夫国家画廊藏画来中国展出挑选作品。油画《夕照》参加“研究与超越-中国小幅油画作品大展。”为中国文联第七次全国代表大会代表“第三代中国油画家研究-詹建俊”画册由广西美术出版社出版。“艺术大家个人词典系列-詹建俊词典”一书由上海古籍出版社出版 |

2002年 | “中国油画与新世纪”学术研讨会召开,詹建俊在会上作了“走中国油画的创新之路”的宗旨发言。陪同全国政协李瑞环主席访问保加利亚、斯洛文尼亚、乌克兰、英国。应邀至韩国参加“东方的颜色展” |

2003年 | 油画作品《旭日》参加“第三届中国油画展精选作品展”。任“首届中国北京国际美术双年展”策划委员及油画评选组组长。 |

2004年 | 参加中华民族文化促进会主办“全球化与中华文化2004文化高峰论坛”。任“第十届全国美术作品展”油画展区评审委员会主任及总评审委员会委员。赴欧洲德、法、意等国作文化之旅。获中国文联造型表演艺术创作研究基金理事会“造型艺术成就奖”。 |

2005年 | 为设于巴黎的“欧洲人文、艺术、科学院”客座院士。任“大河上下-新时期中国油画回顾展”组织委员会、艺术委员会主任。在“大河上下-新时期中国油画研讨会”上作《自觉建构中国油画学派》的发言。任由中央宣传部及文化部领导的“国家重大历史题材美术创作工程”艺术委员会委员。 |

2006年 | 任“第二届中国北京国际双年展”策划委员及油画评选组组长。任“自然与人——第二届当代中国山水画·油画风景展”组织委员会、艺术委员会主任。油画作品《玉松》参展。组织并参加“中国的当代写实油画研讨会”与“国家重大题材美术创作工程“油画专业研讨会。赴印尼参加“李国基艺术中心”开馆仪式。赴日本东京、大阪、京都、箱根、奈良参观访问。 |

2007年 | “精神与品格-中国当代写实油画研究展”在中国美术馆展出,创作油画《王域高原》参展。“詹建俊艺术展”于5月23日在中国美术馆开幕,展出各时期个人作品167幅,同时举行“詹建俊艺术展学术研讨会”大型画册《詹建俊》由广西美术出版社出版。 |

2012年 | “高原高原”第二届中国西部美术展油画年度展 学术提名展(陕西美术馆) |

人物画

詹建俊

詹建俊

如果以1976年“文革”结束为界,詹建俊的人物画创作大体可分为前后两期。他的前期人物画题材以主题性绘画为主,也有些肖像画作品。

詹建俊26岁时的成名之作《起家》(1957年),描绘一群垦荒青年在北大荒草原狂风中搭建帐篷安家的场景,着力于渲染浓重的抒情氛围。

詹建俊表现重大历史题材的经典之作《狼牙山五壮士》(1959年),塑造了五位八路军战士纪念碑雕塑式的英雄群像。

1961年詹建俊第一次赴新疆写生,回京后在中央美术学院油画系举办了他的作品观摩展。当时他画的汉族女性肖像《炉边》(1961年)还属于纯写实的造型,新疆少数民族女性肖像《艾依莎木》(1961年)和《新疆少女》(1961年)则明显追求色彩平涂的平面化和装饰性趣味,在意象化的造型上为他后来创作少数民族女性系列作品埋下了伏笔。他1963年左右所作的《自画像》和《兰花》可惜已散佚。幸存的《舞蹈演员》(1963年)逼真地再现了芭蕾舞女演员优雅的姿势、微笑的表情和流盼的眼神。从《艾依莎木》和《舞蹈演员》的鲜红衣裙,也可以看出画家对红色的偏爱。

詹建俊的后期人物画题材,随着主题性绘画任务的减少,个性化选择余地的增多,逐渐从群像人物画转向单个人物画,尤其是少数民族女性人物画变成了他的主要创作题材。

詹建俊

詹建俊

詹建俊的藏族少女油画肖像《柴木错》(1977年)和《小泽波》(1977年),把写实的造型(面部)与写意的笔触(服饰)结合在一起,表现出藏族少女朴野、淳厚的性格和这两个少女特有的期盼、喜悦的神情,令人过目难忘。

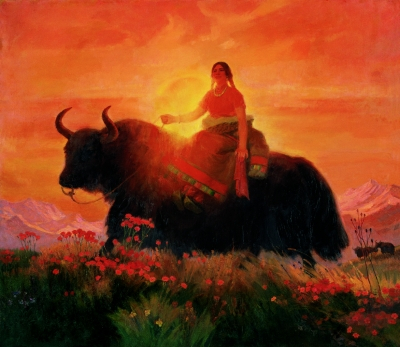

詹建俊根据自己青藏高原之行的印象和想象创作的油画《高原的歌》(1979年),构思出一位藏族牧女骑在牦牛背上沐浴在晚霞中引吭高歌的壮丽画面。

詹建俊

詹建俊

詹建俊2006年创作的油画《雪域高原》,是参加中国油画学会主办的“精神与品格——中国当代写实油画研究展”的作品,画家可能有意增强了写实造型因素。

1961年和1981年詹建俊两次赴新疆写生,爱上了新疆少数民族,特别喜欢塔吉克人。“他喜欢塔吉克人强悍的山林性格,他喜欢那里的冰峰雪山,喜欢塔吉克人举止有礼、路不拾遗的精神文明。”(刘曦林)

詹建俊创作的油画《雪莲》(1981年),以柔和的笔触、淡雅的色调,塑造了一位像雪莲一样纯洁美好的塔吉克姑娘的形象。《帕米尔的冰山》(1981年)纯属画家幻想的画面:在红霞辉映的冰山前,一位塔吉克小伙子坐在静卧谛听的牦牛中间吹奏鹰笛,悠扬的笛声把人们和牦牛都带进神奇的童话世界。《摇篮曲》(1983年)借助变幻不定的朦胧光影,烘托出一位塔吉克少妇注视着摇篮中熟睡的婴儿的脉脉温情。

詹建俊最精彩的新疆人物画,是表现各种动态的塔吉克姑娘,代表作有《清风》(1983年)、《飞雪》(1988年)、《绿野》(1987年)、《飘动的红霞》(1991年)、《山那边的风》(1992年)等。

《清风》中一位塔吉克姑娘身穿黄色衣裙,在绿草地和白色小绵羊衬托下,有如黄、绿、白三色的和弦,色调分外明亮,更兼黑色的反衬和闪烁的明暗光影,阳光感极强。

《飞雪》中一位塔吉克姑娘身穿红色衣裙,在漫天飘飞的白雪映衬下,衣裙更加鲜红明艳。

《绿野》中一位塔吉克姑娘身穿白色衣裙,白色衣裙、头巾和她的面部都被绿野背景的浓重绿色映绿,犹如舞台的绿色灯光照在白衣演员身上的照明效果。

《飘动的红霞》中一位塔吉克姑娘也身穿红色衣裙,在幽暗的背景反衬下,真像一朵飘动的红霞,一簇燃烧的火焰,连雪山也被她的光彩映红了。鲜红色与蓝黑色的反差,大写意的笔触,雕塑式的造型,舞蹈般的动态,充分表现了塔吉克姑娘爽朗的性格和奔放的热情。曾有人从她身上联想到比才作曲的歌剧《卡门》中热情泼辣的吉卜赛女郎。我觉得她的形象比卡门更多了几分潇洒高贵的气派。

詹建俊曾画过很多都市、农村人物油画肖像,《花旁》(1975年)、《马大爷》(1977年)就是其中的佳作。《花旁》以简洁的写实手法,描绘了一位中年都市女性百合花一般素雅的衣裙与贵夫人一般矜持的风度。《马大爷》以粗犷的写意手法,刻画了一位北方农村老汉饱经风霜的容貌,面部以雕塑式的笔触肌理刻满了风霜的印记。

画家也关注中国农村改革和都市生活变化等社会现实问题。他创作的油画《潮》(1984年)和《大风》(1996年)就分别是中国农村改革和都市生活变化的精神写照,这两幅作品带有不同的象征寓意。

《潮》象征着中国农村改革的春潮。画家以夸张的写意手法,塑造了一位顶天立地的当代中国青年农民形象。

《大风》象征着当代都市生活变化引起的不同人物的思想变化和心理状态。画家借用都市常见的自然界的沙尘暴,隐喻当代商品经济社会中刮起的崇洋拜金之类的猛烈的时风。

1981年詹建俊访问西非尼日利亚、塞拉利昂、马里三国,给他的油画创作带来了意外的收获,增添了奇异的光彩。

詹建俊非洲之行归来创作的油画精品《母亲》(1982年),画中是一位正在哺乳婴儿的黑人少妇,被水天中誉为“中国艺术家创造的最美好的非洲人形象之一”。这位年轻的黑人母亲光滑的肌肤和优雅的造型,令人联想起非洲木雕的女性形象和非洲青铜雕塑名作《贝宁母后雕像》。画家在描绘她的头像和身体时,采用了古典写实油画的混融的笔触,可能也借鉴了伦勃朗的明暗光影画法,在深黑色背景中黑人少妇凸起的额头、面颊和胸部焕发出明亮的光泽。她那凝思的眼神,肉感的厚嘴唇,修长的脖颈和手指,亮丽的头饰和耳环,使她的形象兼有质朴温柔的性格和挺秀高华的风姿。

詹建俊的另外两幅油画《黑非鼓手》(1981年)和《舞》(1982年),也堪称中国画家表现非洲人物的佳作。《黑非鼓手》中那位健美的黑人男子,激动地低头呼喊着,高举双手猛烈拍击非洲之鼓,他那铜浇铁铸般的雕塑式造型,令人联想起罗丹、布代尔的青铜雕像。声音是可以发光的。画家用大写意笔触“粉刷”出黑白灰不同的大色块,在鼓手身边构成倒三角形的强光辐射的光区,表现从鼓上腾起的强劲迸发震荡的雄浑的鼓声。《舞》中那群裸体的黑人姑娘,在篝火的红光中欢歌狂舞。画家以速写式的笔法捕捉了非洲姑娘们各种酣畅的舞姿动态,又采用类似版画或剪影的造型,把她们被红光映照的黑色身影一一摄入了画面。

风景画

风景画是詹建俊油画创作的另一个重点。在风景画创作领域,他越来越勤于耕耘,多年来开辟出了一片崭新的天地。这是一片自由的、完全脱离了叙事、画家可以更加自由地抒情写意的天地。

詹建俊代表作品《高原的歌》

詹建俊代表作品《高原的歌》

詹建俊的风景画石、山、水系列,石、山、水三者在每幅画面中主体的位置都有所侧重,但三者又是一个有机的整体。石是山的骨架躯体,水是山的生命源泉。如果光秃秃的山石无水无树(树也靠水滋养),就难以表现生命的活力。

詹建俊以“石”为主的风景画《寂静的石林湖》(1978年),以清新、明丽、奇幻、幽美的意境和制作岩石肌理的效果引人注目。画家把云南石林写生的印象加工改造成“逼真的幻境”,在一种有渗透性的油画纸上让松节油调和的稀薄颜料流溢、渗化,渍染出石林岩石的斑驳质感。有人认为画家是在模仿传统水墨画的皴法。实际上这种油画颜料制作的肌理比传统水墨画的皴法更丰富,更新颖,更少程式化的陈旧感。画家同期创作的《石林夜色》(1978年)和《石林深处》(1980年),也运用了类似的油画肌理制作方法,营造了石林月色朦胧的美景和世外桃源般的仙境。他的风景画《岩》(1984年)和《岩松》(1989年),油画颜料浑厚浓重,笔触肌理雄壮豪放,有点儿像德国新表现主义画家基弗的画法,但色调又不像基弗那样晦暗阴郁。《岩》中一棵在岩缝里挣扎的松树,《岩松》中成排在岩壁上挺伸的树木,表现了在艰难环境中生存的生命的顽强毅力(这也是画家创作的胡杨系列的主题)。他的风景画《礁——夜曲》(1985年)中一块银灰色的礁石,在深蓝色的夜空下,仿佛洒满了明月的清辉。礁石顶上栖息着几只海鸟,为画面平添了生命的情趣。整个画面那清幽、柔婉、明朗而静谧的意境,有如肖邦的钢琴独奏曲《bE大调夜曲》(1830年)。

詹建俊以“山”为主的风景画《回望》(1979年)和《长虹》(1991年),都是以大写意手法描绘盘旋在崇山峻岭之上的万里长城。其构图气势之宏大,浪漫想象之奇特,写意性笔触之奔放,表现性色彩之浓烈,均为同类题材的绘画作品所罕见。长城作为中华民族历史的见证和精神的象征,难免会引起人们的历史沧桑感甚至几许悲凉感,但詹建俊所画的长城,其意境的基调不是苍凉悲壮,而是雄奇瑰丽。《回望》以红黑两色为主调的起伏旋律,《长虹》以红、蓝、黑、白、黄色彩的交错轰鸣,奏响了雄奇瑰丽的长城交响诗。詹建俊的风景画《鹰之乡》(1979年),是一幅幻想的重山叠嶂的奇丽景象。画家省略了明暗光影的细微变化,只保留一片斜照的强光,主要利用大面积金黄色与深褐色的鲜明对比,表现趋于平面化和装饰性的重山叠嶂的明暗层次和空间深度,调和了平面化与立体感、装饰性与写实性之间的矛盾。他的风景画《三峡夔门》(1980年),境界壮阔,气象萧森。我也曾游览长江三峡,吟诵李白、杜甫的诗篇,深感画家的确画出了三峡的壮观,也体现了李杜的诗意。那浓厚的云雾、清晰的山峡和模糊的远景表现明暗层次和空间深度的油画技法,比起水墨山水画的虚实处理毫不逊色。江水泛起的白波和透明的质感更为逼真。

詹建俊以“水”为主的风景画《潭》(1984年)、《瀑》(1984年)、《虹》(1984年)和《泉》(1985年),在油画肌理的制作和意境的营造上都别开生面,尤其是《潭》中山石环抱的一汪碧水,《虹》中瀑布幻化出的隐隐彩虹,简直达到了出神入化的境地。画家制作肌理不是为了炫耀特技,而是为了营造意境。他用掺入沙子的油画颜料描绘山石岩壁粗糙坚硬的表面,是为了更加醒目地衬托出潭水清泉的澄澈空明,表现潭水、泉水和瀑布的生命活力。

詹建俊的风景画“树”系列,造型手法逐渐从写实过渡到写意,象征寓意也日益加深。他较早时期以画树为主的风景画《海风》(1978年),已经显示出对海边狂风中的树木与逆境抗争的精神性的追寻。他的风景画《薄暮》(1980年)则侧重形式感的探求,以类似青绿山水的色调,渲染着春天薄暮时分绿蒙蒙的树林,画面上仿佛笼罩着一层诗意葱茏的轻烟淡雾。在詹建俊的树系列作品中,从秋树到胡杨,从藤到雪松,我们可以清楚地看出画家的形式感的探求与精神性的追寻同时推进,越来越深地融为一体,创造了越来越多“有意味的形式”。

20世纪80年代以来,詹建俊的画树题材逐渐集中于秋树。秋树系列作品包括《山野秋色》(1980年)、《金秋》(1981年)、《飞动的红叶》(1985年)、《秋野》(1987年)、《秋天的树》(1988年)、《秋林》(1990年)、《秋声》(1990年)和《红枫》(1998年)等。

詹建俊

詹建俊

20世纪80年代末期至90年代,在荒凉贫瘠的沙漠地带顽强生长的胡杨,触发了画家人生哲理的深思和英雄主义的激情。胡杨在沙漠里“生长后两百年不死,死了两百年不倒,倒了两百年不朽”(塔里木民谚),生命力何等顽强!詹建俊对胡杨的生命毅力崇敬已久,20世纪90年代初他第三次赴新疆在阿克苏一块墓地周围亲眼看见许多干枯而不朽的胡杨,更使他激动不已。于是他创作了胡杨系列。胡杨系列作品包括《沙丘上的胡杨林》(1988年)、《倒下的树》(1992年)、《深深的蓝天》(1993年)、《老干》(1993年)、《枯树中的一片绿》(1993年)和《大漠胡杨》(1999年)等。《沙丘上的胡杨林》和《老干》是表现胡杨“生长后两百年不死”的蓬勃生机。《枯树中的一片绿》是表现胡杨“死了两百年不倒”的生命毅力。《倒下的树》和《深深的蓝天》是表现胡杨“倒了两百年不朽”的壮烈精神。《大漠胡杨》则是表现画家对胡杨精神的崇高敬意和热情礼赞。水天中形容说:“胡杨系列使我们想起贝多芬的第三(英雄)和第五(命运)交响曲。”詹建俊自己说,胡杨系列“是为生命的壮烈,精神的不朽,奏出的安魂曲”!这种交响曲或安魂曲的意境,主要是通过胡杨粗壮干枯、刚劲奇崛的意象化造型,明暗对比强烈的光线和如火如血的红色与墨黑、熟褐、群青、翠绿等色彩表现出来的。在胡杨系列中,《老干》的笔触和色彩最为丰富,《枯树中的一片绿》的构图和幻想最为奇特,《大漠胡杨》的光线和色调最为辉煌。从大漠胡杨不朽的英魂身上,我们依稀可以看到狼牙山五壮士不屈的雄姿。

詹建俊的风景画树系列,还包括藤和雪松。《藤》(1981年)是制作油画肌理的佳作,颇有水墨淋漓的韵味,立体感又比水墨画突出。《树和藤》(1994年)色调幽暗,《石和藤》(2003年)色调清朗,可能表现了画家不同的心境。《雪?山?松》(1998年)和《雪松》(2004年)都是以明净清冷的色调,描绘冰峰雪岭上傲然挺立的雪松,意境与《岩松》和胡杨系列近似,表现了在艰难环境中生存的生命的顽强毅力。这两幅油画的笔触肌理、色彩层次和明暗光线变化,处理得极为出色。

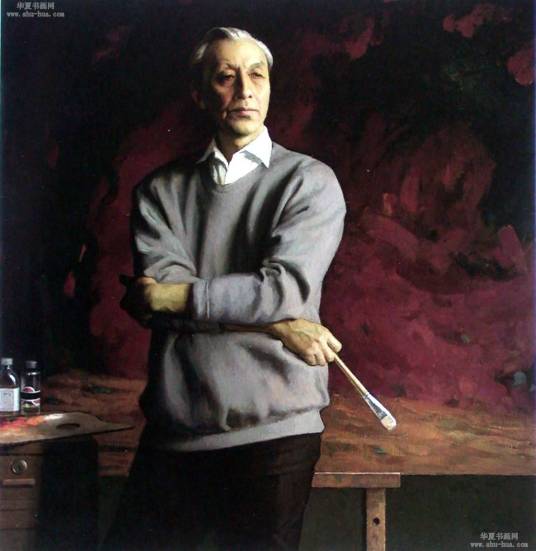

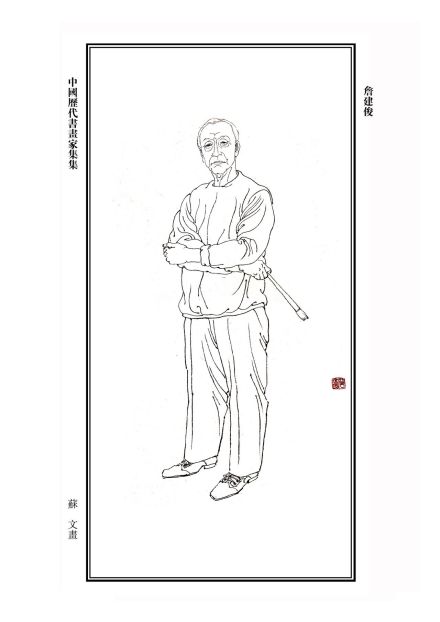

靳尚谊绘《画家詹建俊》

靳尚谊绘《画家詹建俊》

“白马饰金羁,连翩西北驰。”(曹植《白马篇》)詹建俊画马的冲动可能出自他眷恋高原的西部情结,也寄托着他向往精神自由境界的浪漫诗情。他画的白马却未饰金羁,所有马匹均无鞍辔,也无人放牧,狂放不羁的野马更是自由精神的象征。不过,他画的马奔驰的较少,静静伫立或饮水、吃草的较多,一般造型雄健洒脱,沉稳雅驯而不太狂野(这大概也符合画家本人的性格气质)。但这些马匹自由徜徉在长空旷野、高山河谷、朔风飞雪、彤云惊雷之间,无疑给画面增添了风起云涌的磅礴气势和豪情壮采。

《高原情》中青山飞雪、白马饮水的奇异景象,来自画家对高原生活的真实体验:高原的气候瞬息万变,盛夏时节也会大雪纷飞。近景两匹缩小的白马与远处一片放大的青山的对比,使画面的境界更加壮阔。画面追求平面化和装饰性的趣味,同时也注意明暗层次和空间深度的表现,白马、河水、草地、青山层次分明。钴蓝的青山以阔大奔放的笔触恣意涂抹,点缀着纷飞的雪花,形成了蓝色旋律般飞动的节奏。《冬雪》中一匹迎着风雪伫立在白草丛中的白马,长鬃和马尾在风中飘动,气宇轩昂,神态潇洒。白马身后一匹吃草的黑马,不仅更衬托出白马的纯白素净,而且增加了玉花乱点的风雪草原空间的深度。《草地上的天空》突出了纵深空间感和明暗光影的表现,处于逆光中的两匹骏马轮廓鲜明,而草地上空,在强光反照下汹涌的蓝黑色乌云犹如山奔海立,有一种风起云涌的逼人气势。《高山上的马群》中四匹骏马在高山顶上伫立,也有一种风起云涌的气势。在马系列中,画家变换着多种构图、造型和色彩,表现动态各异的骏马在不同自然环境中的不同神情意绪,有的昂奋(《闪光的河流》),有的低回(《清辉》),有的悠闲(《林间》),有的欢快(《绿色山谷》),可能也表现了画家不同的心境。《红云》中一匹雕塑式的灰马,在满天紫红色的云霞中自由驰骋,“所向无空阔,真堪托死生”(杜甫《房兵曹胡马》)。《远雷》中一匹雄健洒脱的白马,在墨绿的山野间回头向雷声隆隆的风云草原张望,“哀鸣思战斗,迥立向苍苍”(杜甫《秦州杂诗》)。

跨入新世纪,詹建俊年届古稀,像许多大画家一样,越到老年画风越豪放,寓意越深刻。他创作的风景画和人物画,例如《奋飞》(2000年)、《夕照》(2001年)、《石和藤》(2003年)、《旭日》(2003年)、《雪松》(2004年)、《雪域高原》(2006年)等作品,往往使用鲜红、深蓝与黑、白或紫、绿等浓重色彩,色调冷热适度或者偏冷,笔触恣肆而刚毅,意境更为深沉,在雄奇瑰丽的基调中增添了几分苍凉悲壮。

《奋飞》中三只造型神奇矫健的候鸟,是画家创造的意象,难以确定是鸿雁、天鹅或仙鹤。它们舒展开强劲的翅膀,在夕阳染红的山峰上和深蓝如海的天空中比翼高飞,象征着生命的坚韧毅力和团队的奋斗精神。《夕照》也同样使我深深感动。几乎是半抽象的画面上,在深蓝幽暗的天空中,被晚霞照亮的群峰,就像透明的红玛瑙一样闪光,又像炽热的钢水一样奔流。叶剑英晚年的诗句“满目青山夕照明”,正适合表达此画的意境。

“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已。”(曹操《神龟虽寿》)。詹建俊从艺60年来已走过辉煌的艺术人生之旅,他的油画艺术在中西艺术的深层融合上,取得了可以载入并且已经载入中国现代油画史册的杰出成就。至于深层融合的深度是没有止境的。我相信,壮心不已的老画家,还会继续向更深的艺术境界开拓,为当代中国油画自立于世界艺术之林,作出的贡献。

詹建俊

詹建俊

2013年1月29日,詹建俊获第二届“中国美术奖·终身成就奖”;

2004年,获中国文联颁发的“造型艺术成就奖”;

2002年5月 《中国油画的处境与选择》获中国文联 2001年度文艺评论奖一等奖;

1994年11月《虹》获中央电视台、中国油画精品展特邀荣誉奖;

1988年11月《沙丘上的胡杨》获国际美术研究会 杭州 88年中国油画邀请展二等奖;

1984年12月《心潮》获中国文化部、中国美协、第六届全国美展金质奖章;

1984年10月《心潮》获北京市文化局、北京美协、北京市美术作品展荣誉奖;

1982年1月 《帕米尔冰山》获中国文化部、国家民委、中国美协、全国少数民族美术展佳作奖;

1980年 《薄暮》获北京市文化局、北京美协新创作优秀美术作品甲级奖;

1979年9月 《高原的歌》获北京市文化局、北京美协北京市美展一等奖;

1979年10月 《高原的歌》获中国文化部、中国美协第五届全国美展二等奖;

1957年 《起家》获第六届世界青年联欢节 国际美术作品竞赛三等奖 铜质奖章。

《高原的歌》被中国美术馆收藏;

《鹰之乡》被中国美术馆收藏;

《潮》被中国美术馆收藏;

《回望》被中国美术馆收藏;

《狼牙山五壮士》被国家博物馆收藏(原中国革命历史博物馆);

《毛主席在农民运动讲习所》被国家博物馆收藏(原中国革命历史博物馆);

《好的很》被国家博物馆收藏(原中国革命历史博物馆);

《试看天地翻覆》被国家博物馆收藏(原中国革命历史博物馆);

《三峡夔门》被中国军事博物馆收藏;

《进军西藏》被中国军事博物馆收藏;

《老干》被上海美术馆;

《雄关漫道》被宁夏美术馆收藏;

《秋林》被江苏美术馆收藏;

詹建俊油画作品欣赏:

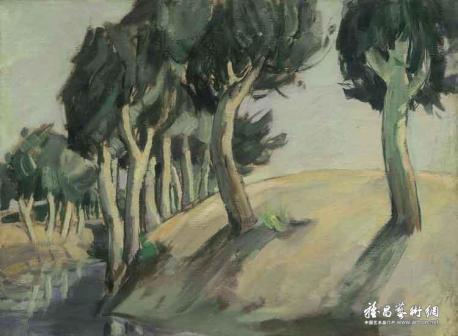

渠岸

渠岸

塔吉克男孩

塔吉克男孩

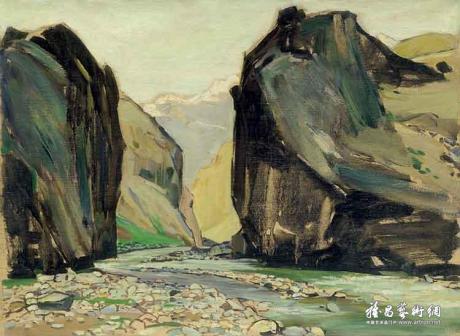

峡谷

峡谷

小女孩

小女孩

2023年2月13日,由中央广播电视总台制作的大型纪录片《美术里的中国》第三季在总台央视综合频道播出,该纪录片聚焦詹建俊等名家的经典美术作品,第一集将与受众一同走进著名油画家詹建俊先生创作于1984年的经典名作《潮》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。