-

戴逸 编辑

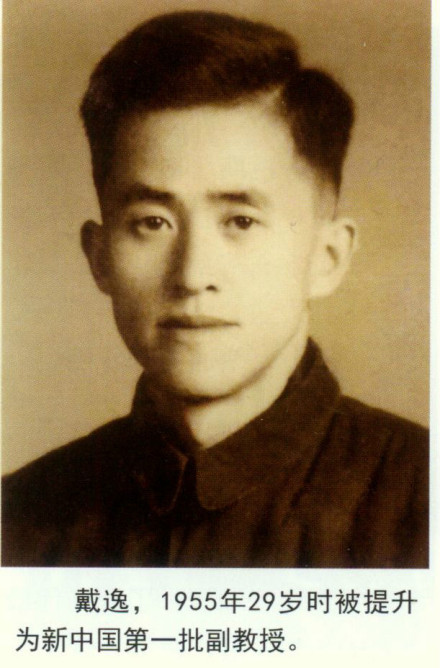

戴逸(1926年9月10日-2024年1月24日),中国历史学家。原名戴秉衡,江苏常熟人。1946年考入国立北京大学历史系。1949年后,先后任教于中国人民大学中国革命问题教研室、中国历史教研室,1954年加入中国共产党。1956年任副教授、中国历史教研室主任、中共党史系副主任。1978年任教授、清史研究所所长。现任校图书馆馆长、中国史学会会长及多种社会兼职。1981年受聘为《中国大百科全书·中国历史》编辑委员会委员。

从事中共党史教学,自1952年起,始进行中国近代史的教学和研究。执教同时,潜心研究太平天国、洋务运动、戊戌变法等问题,均有创造性的研究成果陆续问世。1958年,撰写出版《中国近代史稿》(第一卷),受到史学界和读者的好评。1973年始,又转而研究清前期历史。主编《简明清史》第一、二册,1986年被国家教委评为全国优秀教材,并于1987年荣获吴玉章学术基金会历史学优秀著作奖。此外,还主编有多卷本的《清代人物传稿》(下卷),《中国历史大辞典·清史(上)》等。

历任中国人民大学副教授、教授、清史研究所所长、历史系主任,国务院学位委员会第二届学科评议组成员,北京市历史学会第四、五届会长,北京市社会科学联合会第三届副主任。1986年获全国教育系统劳动模范称号和人民教师奖章。专于清史、中国近现代史。2011年4月,被聘为中央文史研究馆馆员。2013年12月17日获得第二届吴玉章人文社会科学终身成就奖。

2024年1月24日上午8时12分,历史学家戴逸去世,享年98岁。

中文名:戴逸

别名:戴秉衡

国籍:中国

出生地:江苏常熟

出生日期:1926年9月10日

逝世日期:2024年1月24日

毕业院校:北京大学历史系

代表作品:《乾隆帝及其时代》《简明清史》《戴逸自选集》

主要成就:清史编纂委员会主任

职称:教授

政治面貌:中共党员

性别:男

早年就学于苏州中学、常熟中学,1944年考入上海交通大学铁路管理系,1946年又重新考入北京大学史学系。就学期间,投入了中国共产党领导下的学生运动。

1947年加入民青,当选为北大学生自治会理事,又参加进步社团南北社、孑民图书馆。

1948年被国民党政府通缉,为躲避政治迫害,在党组织的安排下,离开北大,前往解放区,进入华北大学一部十七班学习,年底转入一部政治研究室工作。

全国解放后,华北大学进入北京并改为中国人民大学,在学校任教至今。在中国人民大学革命史教研室从事中共党史的教学和研究,编写了《中国抗战史演义》一书,通俗地介绍了八年抗战的历史。

1952年,调往新组建的中国历史教研室,开始从事中国近代史的教学和研究,并着手编写了《中国近代史稿》和《北洋海军》等书。

戴逸

戴逸

1959年,曾参加全国群英会。

1960年,因在越南综合大学授课,越南政府授予胡志明勋章。

1961年,被推举为高教战线先进工作者。

1965年,清史编纂委员会成立,时年39岁的戴逸是最年轻的委员。

十年动乱期间,被下放到江西余江县“五七”干校劳动,直到1973年返回北京。当时中国人民大学停办,他和一部分同志拨归北京师范大学,在这期间,完成了《1689年的中俄尼布楚条约》一书。

1978年,人民大学复校后,受命组建清史研究所,评定为教授。

1980年和1984年,主编《简明清史》,1985年获吴玉章科研奖。

1982年,任国务院学科评议组成员、博士生导师。

1986年,因在清史所培养了一批清史研究的骨干,被评为全国教育系统劳动模范、人民教师。

1988年,当选为第七届全国人民代表大会代表。

1989年,兼任中国人民大学图书馆馆长。

1992年,任国务院古籍整理小组成员。

1994年,获国家五个一工程奖,并因长期从事教育事业,为人师表、兢兢业业,在教书育人工作中取得突出成绩而获得香港柏宁顿金球奖。

1995年,获北京市社科优秀研究成果一等奖。

1996年,任北京市文史研究馆馆长。

2002年8月,清史编纂工程正式启动,戴逸受命担任清史编纂委员会主任,他说:“能够为此尽绵薄之力,是人生最大的幸事。”。

2011年4月14日,戴逸被聘为中央文史研究馆馆员,并参加了原国务院总理温家宝在中南海主持的仪式和座谈。

2013年12月17日,经专家提名、工作小组初选、遴选委员会遴选和基金委员会投票通过,戴逸获得第二届吴玉章人文社会科学终身成就奖,奖金100万元人民币。

2015年9月10日,戴逸教授90寿辰,中国人民大学举办“戴逸与清史研究”学术座谈会,探讨戴逸先生在史学界特别是对清史学科发展所作出的贡献,共商推动清史学科在中国人民大学乃至全国的发展之计。

2024年1月24日上午8时12分,著名历史学家戴逸先生,因病医治无效在北京逝世,享年98岁。

2024年1月30日,戴逸先生遗体告别仪式在八宝山殡仪馆东礼堂举行。

戴逸

抗战史研究

《中国抗战史演义》作于1951年,在全国刚刚解放,不少人对中国共产党及其领导下的八路军、新四军在抗日战争中的中流砥柱作用不甚了解的情况下,这本普及型读物发挥了很好的社会效益。

近代史研究

戴逸的《中国近代史稿》是新中国成立以后最先从思想理论角度写历史的近代史著作,叙述了一个个历史运动,以及运动的产生和失败的原因。在书中,戴逸运用马克思主义和唯物史观,对两次战争和太平天国运动进行了分析和阐述,结构严谨、论证缜密,贴紧时代发展脉络,关注中国近代史进程中的重大课题,为中国的现代化道路更加便捷、顺畅、合理提供有益的经验和借鉴。

清史研究

从1978年起,戴逸用7年时间主持编写了70余万字的《简明清史》,摸清了清代历史的主要线索;在《1689年的中俄尼布楚条约》中,戴逸利用中、俄双方大量的官方档案和私人文献,再现了条约谈判的全过程,为中国政府处理中苏边境问题提供了珍贵的参考和备要,其重要性在于以崭新的思维方式开创了中国研究清朝边疆史的先河。

清史编纂

2003年1月28日,清史编纂工程正式启动,戴逸受命担任清史编纂委员会主任。在纂修工作中实事求是,尊重历史,既还原历史真实,又要反映时代精神:既要继承前人研究成果,又要勇于学术创新:既要理清中国历史的发展脉络,又要联系世界历史的发展。以史实为依据,去伪存真,去粗取精,避免主观臆断。要使新《清史》成为一部观点鲜明、内客充实、史料丰富、文笔生动的高水平的史书,尽量使思想性与学术性达到完美统一,使新《清史》成为传世佳作。并在编纂新《清史》工作中,注重培养出一批优秀的中青年清史专家。

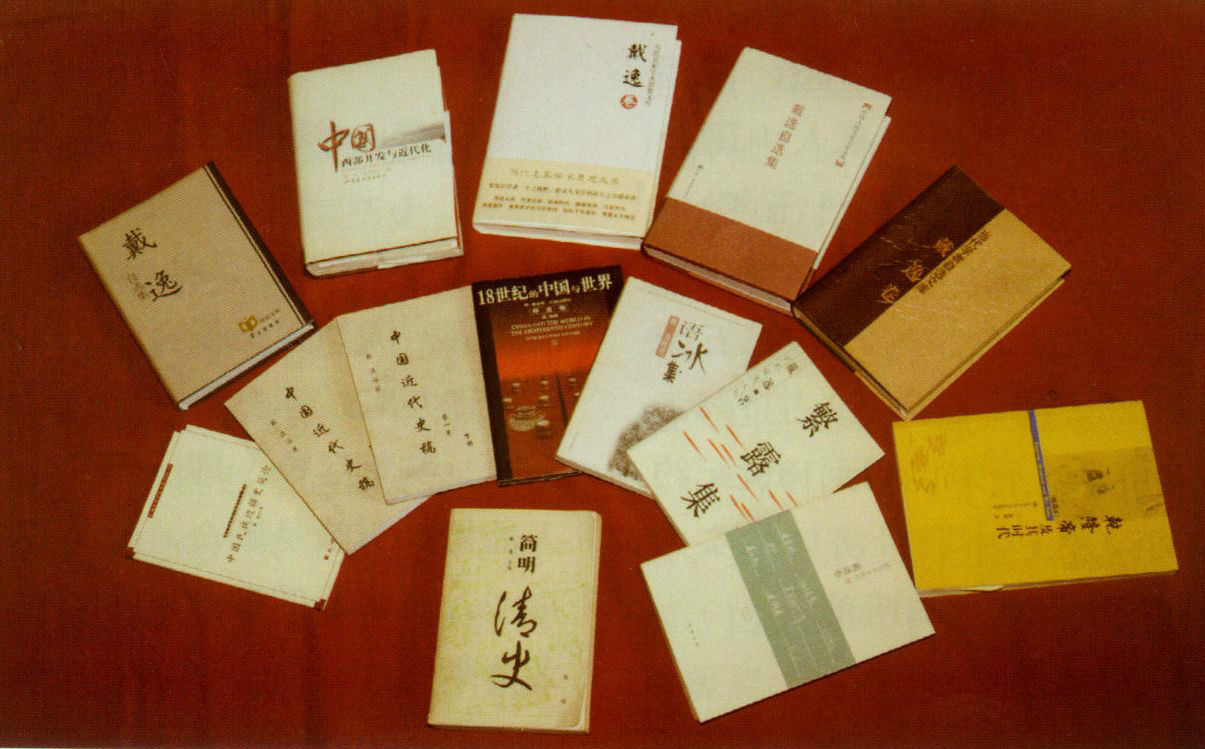

戴逸作品

戴逸作品

教育

在戴逸担任博士生导师期间,他以教书育人为己任,培养了30名博士,其他的学生不计其数,人们称之“戴公桃李满天下”,其中不少已成为著名的清史研究专家。他为清史研究作出了卓著的贡献,先后荣获全国教育系统劳动模范、人民教师奖章、吴玉章奖章和香港柏宇顿中国教育基金会首届金球奖等荣誉。

戴逸

戴逸

著作

《清代人物传稿》 | 戴逸、林言椒主编,辽宁人民出版社,1984年 |

《履霜集》 | 论文集,中国人民大学出版社,1987年 |

《中国历史大辞典·清史》 | 戴逸、 罗明主编,上海辞书出版社,1992年 |

《乾隆帝及其时代》 | 中国人民大学出版社,1993年 |

《二十六史大辞典》 | 戴逸主编,吉林人民出版社 |

《繁露集》 | 中国社会科学出版社,1997年 |

《语冰集》 | 论文集,科学普及出版社,1999年 |

《十八世纪的中国与世界》 | “211”工程清史子项目,辽海出版社 |

《清通鉴》 | 戴逸、李文海主编,山西人民出版社,1999年 |

《中国大百科全书·中国历史卷》 | 清史部分,中国大百科全书出版社, 2004年 |

论文

故宫巡礼(以戴秉衡为名发表) | 天津大公报,1947 |

拆穿奥斯汀的谎话 | 8000,人民日报,1950.12.14 |

义和团反帝爱国运动 | 4000,人民中国,1955.13期 |

评中国近代史资料丛刊 | 2000,人民日报,1959.4.11 |

惊涛骇浪激动人心 | 2000,光明日报,1960.11.12 |

关于同文馆的争论 | 3000,光明日报,1962.8.23 |

写农民的历史为农民写历史 | 10000,历史研究,1965 |

论康熙 | 16000,北师大学报 |

实事求是勇于创新 | 6000,历史研究,1978.8 |

阶级斗争、农民战争不是推进历史的唯一动力 | 1000,人民日报,1980.1.11 |

古籍整理的五点建议 | 3000,《文献》第十辑,1981.12 |

巨大的支持英明的预见——重读马克思恩格斯关于中国革命的教导 | 12000,《北京史苑》1期,1983.12 |

介绍一种研究中国历史的重要资料——日记 | 1000,在西德汉学家会议上 |

乾隆初政和宽严相济的统治方针 | 14000,上海社会科学院学术季刊,1986第1期 |

研究北京文化史的重要意义 | 1000,北京社会科学,1986年第3期 |

荣庆其人与荣庆日记(与孔祥吉合作) | 8000,清史研究通讯,1987年第3期 |

历史科学和社会功能 | 2500,1989年历史学年鉴,1990.7 |

乾隆朝的水灾与赈济 | 3000,光明日报,1991.9.1 |

避暑山庄与康乾盛世 | 6000,山庄研究,1994.8 |

戊戌变法时翁同和罢官原由辩析 | 13000,故宫博物院院刊建院70周年纪念特刊,1995.10 |

我看张之洞 | 3000,河北师院学报,1997年第3期 |

中国历史学的回顾和展望(英文) | 10000,中国社会科学,2000第1期 |

读《清史稿》的修纂及其缺陷 | 7000,清史研究,2002年第1期 |

编纂清史的缘起与编纂初想 | 社会科学战线,2003第2期 |

(插图版)中国通史国民读本(全五册)

作者名称 戴逸

作品时间2002-1-1

当代名家学术思想文库·戴逸卷

作者名称 戴逸

作品时间2011-1

二十六史大辞典

作者名称 戴逸

作品时间1993-09

繁露集

作者名称 戴逸

作品时间1997-03

经史札记

作者名称 戴逸

李鸿章全集

作者名称 戴逸

作品时间2008-1

清代中国与世界

作者名称 戴逸

作品时间2018-01-15

清通鉴(共20册)

作者名称 戴逸

作品时间1999-1

中国近代史稿

作者名称 戴逸

作品时间2018-1

中国通史少年彩图版(全十册)

作者名称 戴逸

作品时间2001-01

清史研究与避暑山庄

作者名称 戴逸

作品时间2005-12-01

中国大百科全书名家文库:清史

作者名称 戴逸

作品时间2010-10-1

债权在近代法中的优越地位

作者名称 戴逸

简明清史

作者名称 戴逸

戴逸自选集

作者名称 戴逸

作品时间2007-8-1

18世纪的中国与世界

作者名称 戴逸

作品时间1999-6

北洋海军

作者名称 戴逸

作品时间2019-5-1

中国历史

作者名称 戴逸

作品时间2010-1

查看更多书籍

戴逸曾担任中国史学会会长(第四届、第五届)、东方文化研究会副会长、北京满文书院名誉院长、国务院学科评议组召集人、国家社科基金评审组成员、国务院古籍规划小组成员。

现任中国人民大学清史研究所名誉所长、博士生导师、北京市文史研究馆馆长、北京市社科联副主席和中华炎黄文化研究会副会长等职。。

顽劣学童

戴逸小学时不好说话,不愿交往,但不爱读正课,从不好好阅读课本,却爱好各种游艺,读各种小说、连环画。因此成绩劣等,功课好几门不及格,小学几乎未能毕业,幸而学校网开一面,给班两个最差的学生“奉送”毕业。毕业典礼那天,戴逸知道自己不能毕业,在家中躺在一张藤床上,发闷犯愁。忽然,另一位与戴逸同班不能毕业的劣等生,飞步进入戴逸家,高兴地大喊“戴秉衡,快走。快走。学校去,今天典礼会上宣布要发给毕业证书,也能毕业了。”戴逸听了自然喜出望外,赶紧去学校,果然拿到了毕业证书。 毕业是毕业了,但下一步考初中又是个难关,报考县立中学,发榜的那天,戴逸父亲去看榜。回家来脸色阴沉,不言不语,戴逸情知不妙,连羞带怕,躲到亲戚家去了。

转变进步

中学没考上,偏偏这年“七七事变”爆发,全国开始了抗战,家庭逃难到了上海。戴逸的两个姐姐进了“苏女师”读书,每天晚上都在家复习功课。天长日久,戴逸心底逐渐升腾起渴望上学的强烈愿望。第二年夏天戴逸考上了苏州中学(因抗战迁至上海租界,校址在四马路外滩)。因成绩很差,只是个备取生,候补正取名额。戴逸是备取生,不能和正取生坐在一起,只能坐在最后。正取生是按高矮排列的,有两位最年长的正取生长得最高,学习成绩最佳,且品行端正,坐在最后排,和戴逸这个矮小年幼且成绩不佳的备取生坐在一起。日子久了,三个人成了最亲密的学侣,他们的学习、谈吐、品行时刻影响戴逸,戴逸的学业成绩突飞猛进。从此戴逸初中和高中的成绩稳步上升,摘掉劣等生的帽子而成为班上优等生。

北大因缘

1944年高中毕业后,喜爱文科的戴逸考进了上海交通大学铁路管理系,这是因为抗日战争期间上海学校都迁往内地,没有一所像样的文科学校。大二年级时,恰逢北京大学借用交大考场招生,戴逸报名投考北京大学历史系一年级,发榜时,考上了历史系的正取生。戴逸毅然决然放弃交大学籍,投奔北京大学,跨进心仪已久的历史系门槛,选择了终生从事历史教学和研究的道路。

来到北大史学系后,一次,戴逸突患盲肠炎,盲肠穿孔,腹中大量积脓,然而校医院却要先交钱,才接收治疗。郑天挺接到同学急电后,当即通知医院接收戴逸,并免费为他治疗。戴逸在医院躺了40天,方才转危为安,出院后,郑天挺还给了他一笔生活费。戴逸说:“当时我马上就要死掉了,郑先生如果没有打这个电话,就没有戴逸这个人了。”

1948年,戴逸因为参加学生运动被逮捕,带到特种刑事法庭接受当局审讯。胡适得到消息,赶忙写了一封信,跟对方说“这是个好学生,跟共产党没有关系,我可以保证,我保释他”。由于胡适当时在国民党里的声望,戴逸带着一个“保释在外,听候传信”的处理意见,被放了出来。由于时局危急,戴逸未敢久留,通过地下党迅速离开北京。

在北大期间,戴逸是搜集进步书籍的孑民图书馆的总干事,有一天,他听说吴晗有几本这样的书,于是直接上门索要。吴晗搞不清面前这个突然前来的年轻人的底细,自然一口回绝。被拒绝了的戴逸却没有走,彼时他已读完吴晗的《朱元璋传》,更在攻读332卷的《明史》,如今面对明史专家,自然不能放过当面探讨的机会。一番交流之后,吴晗对戴逸的历史功底刮目相看。这一面之交,让吴晗对这个学生留下了深刻印象。

戴逸教授现任国家清史编纂委员会主任,是中国当代少有的兼通清代前后期历史的清史大家,无论是以其个人学术成果开拓重要研究领域,还是以其声望与影响推动中国清代历史研究的发展,他都卓有建树。(吴玉章人文社会科学奖遴选委员会)

戴逸先生和张卓元先生心怀祖国,言传身教,桃李满天下,取得了一系列优秀成果;他们几十年如一日,始终保持对学术的热爱和追求,不追风,不赶潮,独立思考,令人敬佩,令人感动;(国务院副总理 马 凯)

戴逸老师的学术成就得益于两个字,一曰精一曰通,精是说他有非常结实的文史底子,阐发见识有厚度,青年时代就得到诸位史学前辈的赏识不是偶然的。通是说他学识广博,不狭窄。(中国人民大学清史研究所前所长 罗明教授)

戴逸的独特之处在于两个方面的贯通,一是纵向的前后通,按史学界通行的划分,清史以1840年为界划归两端,之前为古代史,之后为近代史,以往是两批人分头搞,戴老师则前后都搞。二是从横向左右通,他编撰《18世纪的中国与世界》,把清史放到世界背景下思考、讨论,学术视野开阔。(中国社会科学出版社前任总编辑 王俊义)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。