-

喻红 编辑

喻红,1966年出生,毕业于中央美术学院,中央美院油画系教师。

1980年进入中央美院附中,1988年进入中央美术学院油画系,1995年毕业于中央美术学院油画系硕士研究生班,现任教于中央美术学院油画系。

1986年 油画《自画像》参加在上海举行的首届“中国油画展”。

1988年 油画《寂静》等参加在北京中国美术馆举行的“油画人体艺术大展”。

1989年 油画《自画像》参加在摩纳哥蒙特卡罗举行的“蒙特卡罗国际艺术展”; 《蝴蝶梦》参加在南京举行垢“第七届全国美展”; 《美发厅》等参加在澳门举行的“中国女艺术家精英展”;《金色的肖像》等参加在日本巡回展出的“中国女艺术家作品展”。

1990年 油画《米色的肖橡》等作品参加在北京举行的“女画家的世界展”;《怀旧的肖像》等20余幅作品参加首次在北京举办的“喻红油画展”。

1991年 油画《初学者》等参加在北京举行的“新生代艺术展”;《烈日当空》参加在北京举行的“中国油画年展”;《情人们》等参加在北京举行的“20世纪·中国”展。 1993年 油画《初学者》等参加在德国、荷兰、英国、丹麦巡回展出的“中国前卫艺术展”;《中国公主》等参加在意大利威尼斯举行的“威尼斯双年展”;《米色的肖像》参加在美国纽约苏荷区Z画廊举行的“中国现代艺术展”;《有玫瑰花的肖像》等参加在美国纽约苏荷区举行的“红星照耀中国”艺术展。同年拍摄电影作品《冬春的日子》。

1994年 油画《艳阳天》等参加在美国纽约东村举行的“喻红、刘小东近作展”;《梦游》等参加在纽约西村举行的“转换”展;《金色的惊喜》参加在北京举行的“中国·韩国女艺术家作品展”;《怀旧的肖像》参加在美国康州博物馆举行的“东西相遇”展;《走钢丝》参加在北京举行的“’94新铸联杯中国画·油画精品展”并获优秀奖;《圣婴》等参加在北京举行的“中央美术学院油画糸教师作品展”;《林中孕妇》等参加在北京国际艺苑举行的“女画家的世界”第二届展;《艳阳天》参加在北京举行的首届“中国油画学会展”;《黄花肖像》参加在北京举行的“中国画肖像百年展”;《初夏》等参加芝加哥Art-Misia画廊举办的“中国当代女艺术家联展”。第一届艺术与设计大奖赛候选人。

2002年分别在北京远洋艺术中心和深圳何香凝美术馆举办“目击成长——喻红作品展”。

2022年6月24日-7月3日,喻红《繁衍》 在北京保利拍卖2022春拍精品展现当代艺术板块展出。

部分个展

时间 | 展览作品 | 地点 |

|---|---|---|

2016 | 《喻红:游园惊梦》 | 北京,中国 ,中央美术学院美术馆 |

2015 | 《平行世界》 | 苏州,中国,苏州博物馆 |

2013 | 《忧云》,长征空间 | 北京,中国 |

2011 | 《黄金界》 | 上海,北京 ,上海美术馆 |

2010 | 《金色天景》 | 北京,中国,尤伦斯当代艺术中心 |

部分联展

时间 | 展览名称 | 地点 |

|---|---|---|

2016 | 山水间 | 上海当代艺术馆,上海,中国 |

2015 | 中国写意——中国美术馆学术邀请展 | 中国美术馆,北京,中国 |

2014 | 2014中国艺术巴西展 | 圣保罗,巴西 |

2013 | 时代肖像——当代艺术三十年 | 上海当代艺术博物馆,上海,中国 |

2012 | 开放的肖像 | 民生现代美术馆,上海,中国 |

2011 | 回望60 | 天津美术学院美术馆 中国 |

2010 | 油画艺术与当代社会——中国油画展 | 中国美术馆,北京,中国 |

喻红肯定不算是那种热心的画家,不是那种追求形式、制造效果的艺术家。好像正相反,她的主题一直盘旋在《追忆似水流年》那种由细节构成的小世界里,加上她那种纯正的苏联现实主义手法,每一个画面都隐约着一丝沉浸于心事的叙事气氛。90年代初作为新生代画家出名时,喻红的画就被认为有自传性质,即使她不画自己。对这一点她有充分的自觉:“我生活在人群里,发现了许多令人心灵感动又无法言表的东西,这些都是关于人性的敏感、脆弱、尊严、隔膜、无助、真诚和情爱的故事……所有人都被它驱使着,于是生活发生了各种各样的故事。它们成了我作品的主题。”

喻红刚从中央美术学院毕业就参加了1989年轰动一时的人体大展、后来的“女画家的世界”和个人画展,这些机遇在别的艺术家那里通常会激发起一种对艺术、对社会的职责,尤其在那个对轰动一时的事件或思想充满渴望的时候。喻红之所以没有卷入从那以后一直持续着的风格、语言探讨的大潮,至少有部分原因是她对任何一种时髦的警惕,还有她对叙事的兴趣。如她所说:“画画就是说话,是和语言平行的表达手段。”从她被列为新生代画家起,她就使关于风格的追问变得与她无关,在画面上坚持一种少有的冷静和主观的平铺直叙。而越是这样,她在构图和色彩上主观倾向越是突出地给人不一般的印象,那些人物无比简单普通,但是只要你留意就会感觉到他们都是过渡性的替代物。它们总是有一种诱惑,然而,你又会出于羞于落入陷阱或什么原因,抵抗这种诱惑,在半推半就中它会促使你与某种空气相通,这种空气才是真正的故事核心。

6月,在北京的远洋艺术中心展厅里,《目击成长》带动了不少人的共鸣。从这45幅作品中的任何一幅看,叙事和自传的外貌都比她以前的作品更明确,尤其是那种标准的家庭照片的构图。依然是喻红式的主观叙述的笔调使这些从照片移植来的画面脱离了照片性质,照片与观看之间的时间距离是既定的,观看时一般伴随着飘渺的怀旧感,但是绘画与观看之间没有了时间距离。由于记忆与事实的差别,使叙事记忆的绘画比记录事实的照片更有情绪上的真实感。

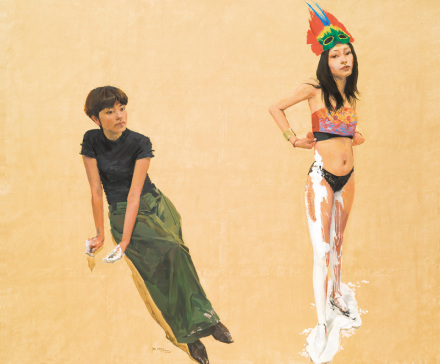

喻红画作

喻红画作

与此同时展出的是喻红对另一系列照片的成功运用,与每一幅作品并列着一张同时间的历史照片。半岁时坐在童车里的喻红并列着1966年《人民画报》上毛主席首次检阅文革大军的照片;两岁时在公园里,胸前戴着毛主席去安源的像章,并列的是庆祝油画《毛主席去安源》出版的庆祝会。6岁要上学了,开始有社会意识,她摆着姿势要学李铁梅,浑然不知那时候,毛主席正在跟尼克松谈话,世界上的事远比李铁梅复杂。8岁她开始学画,那时候心中的标准就是画并列在一起的那张批林批孔宣传画。1984年,18岁的她抱着吉他模拟着小资情调了,那一年《解放军画报》第二页上刊登着国庆35周年的阅兵式。1991年她和刘小东在纽约结婚时,《山东画报》报道了最初的有奖销售活动。1994年以后的记录都由两幅画构成,多出的一幅是她的女儿,目击成长又多出了一重目光。

画展之后,喻红说:“你看吧,每年都有大事。”从审判“四人帮”到大兴安岭大火、三峡大移民、特大洪水、大片别墅区的建造,最后一组是《三联生活周刊》2001年第37期报道“9.11事件”的封面,那一年她和20年前的同学重返美院附中坐在20年前的座位上,她的女儿戴着红领巾走在上学的路上……

按照喻红的说法:“出生在这个地方、这个时间,是女性,就已经决定了人的绝大部分,人所能做的只是微调了。”所以在这个展览上,她采取了历史照片与成长自画像并置在同一空间和时间的结构,这样就化解了双方各自意义上的封闭性,疏通了一条可以互为参考的开放语境。虽然如此,但是这里的文本与视觉像两股平行的能量——记录与记忆、客观与主观、远和近、宏大与平凡、权威与私人——几乎没有真正的交点,也不作相互间的因果回应,社会历史的重量和人性的固执坚韧,是哪一方在催促着生活?

喻红把最新的个展命名为“金色天景”。4幅作品安置在尤伦斯艺术机构的天顶上,需要仰视欣赏。

“无论生活还是艺术,一个角度的微妙调整,就会带来对世界看法的改变。”艺术家杰罗姆·桑斯的话,也暗合了喻红的“策略”:通过平视到仰视的变化,改变观众和画作、艺术家之间的关系。她希望观众抬头观看,而画中人物俯视观众这样的对照能“重拾绘画在过去时代的荣耀”。

喻红一直在尝试通过对东西方传统文化的重新解读,创作出跨越不同文化樊篱、直追生命本质的作品。

在名为“时间内外”的个展中,她展示了《春恋图》和《天梯》两幅作品。《春恋图》借鉴了唐代国画《捣练图》的画面结构,《天梯》的灵感则源自西方中世纪宗教绘画。

这次的4幅作品仍然延续这一探索。

《天井》以意大利天顶画《大力神和四季》为蓝本。人物是喻红随手拍的,他们各有各的活法,但摆脱不了生命的盲目性。

《天问》以敦煌莫高窟壁画《赴会佛和菩萨》为蓝本,灵感源于屈原长诗中对天提的170个问题,表现人们在快速发展的社会中,对世界、生命、伦理、发展等事物的不确定性的疑问。

《天择》以戈雅的铜版画《荒诞的行为》为蓝本,探讨人类与文明的关系。人们创造文明却因文明和贪婪又回到从前,生活依旧平淡。

《天幕》以新疆克孜尔千佛洞的《四像图》为蓝本,选取能反映社会生活的新闻图片,表现人从生到死,从无知到有知,从得到失的处境。

“中国古代绘画对大部分观众来说都是久远的,时间上远,空间上远,心理接受度也很远。但那些东西是千百年积淀下来的、具有人性力量的。”喻红说,“我希望让观众重新拾回过去的美好事物。”

传统的“新生代艺术家”

喻红显然与那些以概念、装置取胜的当代艺术家大相径庭。尽管她学艺时那场改变了中国当代美术进程的“85运动”正如火如荼,但本质上她仍是一位传统画家。没有卷入这场大潮,用她的话说,与她对大而空的观念及政治狂热保持警觉有关。她更渴望表达内心的无奈、盲目和怀疑。她开始画身边的女友,画她们的青春萌动和少年张狂。这些肖像作品把强烈的色彩、莫明的情绪和奇怪的空间结合在一起。一方面,喻红努力把每幅画画得单纯漂亮,像广告一样与意义无关;另一方面,她又精致地描绘细节。这种真与不真间的矛盾,暗合1990年代初的社会情境,引起广泛关注,喻红被归为“新生代艺术家”。

1994年,喻红和画家刘小东的女儿刘娃诞生。“当医生把她包好,放在我怀里时,她眼睛一眨不眨地看着我,新生儿的眼珠上像蒙了一层油,高光巨大,黑亮亮的。”喻红说,“看着她的眼睛我的眼泪一直不停地淌着,心情无法言说,静静地感受着她可爱的粉红色的重量,心中明白从此我有了不可推卸的责任。”

正是这份母性让喻红开始注视个体的成长和发展:孩子就像艺术家面前的白纸。作画前几乎不可能知道最终的结果。同样,父母也不可能决定孩子成为什么样的人。她和女儿带着不同背景,各自不可逆转地成长。这种成长的不确定性和困境,成为喻红内心的情结。她感觉到表达的渴望。

喻红从过去的家庭影集中每年挑出一张照片作蓝本,用画笔记录下当时的气氛和细节。1994年后,则是自己和女儿各一张,同时记录两代人的成长。与每年的作品平行的是当年的照片。这些照片都是主流媒体公开发表的公共事件的图片,曾经深刻影响了所有人的命运。

目击自己和世界的成长

在《目击成长》中,喻红这样解读她和女儿以及这个世界的“成长”:

1966年8月18日,毛主席在天安门城楼上首次检阅无产阶级文化革命大军。轰轰烈烈的文化大革命开始了。这时刚刚出生的我正在酣睡,对整个中国社会的动荡无知无觉。

1968年,革命油画《毛主席去安源》的出版在当时是件大事。全国为之欢呼,机关单位到处张贴,几乎所有老百姓都知道这张著名油画。它是艺术走进人民生活的典范。当时我两岁,胸前佩带的像章就是“毛主席去安源”,周围环绕着用红宝书封皮做的向日葵花瓣。这是一个印刷厂的工人送我的,在当时非常时髦。

1972年,尼克松访华,当时对美国的了解仅限于,美国要在我们这一代把社会主义中国变修。所以我们要随时提高警惕。这一年我六岁,上学了,有革命理想。想当一个好好学习,天天向上的毛主席的好孩子,想当一个李铁梅那样的女英雄。但我并不知道社会主义阵营和资本主义阵营的正面接触意味着什么。

1974年,批林批孔轰轰烈烈。这张批林批孔的宣传画呈现了当时最主流的绘画风格。那年我八岁,在北京市少年宫开始学画,当时我的艺术理想就是长大以后去画革命宣传画。令我得意的是,学校批林批孔的漫画大部分是我画的。从这场政治运动中我得到了从事艺术的动力和信心。

1979年,对越自卫反击战打响时,妈妈正在画油画《红军花》,在只有12平米的家里。两米的大画靠墙立在床上。她每天站在床上画。那次在楼顶上给她做模特,穿上红军的衣服真让人兴奋。我想是因为从小就对战争和英雄有种向往。

1981年,义务劳动的图片,跟我小时候常参加的这类活动一样,气氛热列,尘土飞扬。十五岁,我在京郊写生。身上的衣服和脚上的方口黑布鞋就像当年的知青,我曾梦想着当一个知青。

1985年,迪斯科是时尚的代名词,图片中人们投入的舞姿和令人尴尬的表情,使人怀疑这是否就是自己曾经陶醉的快乐。这年我十九岁,和迪厅的青年们一样在恋爱,傍晚京郊荒野中的一跳就像迪斯科一样夸张而难忘。

1993年,彩票和有奖销售风行全国。“给你巨奖给你桑塔纳”这个夸张的标题,表达了追求快速致富的迫切心态。这一年我二十七岁,在纽约结婚。婚姻就像彩票一样,没有人知道它能给你带来万贯家财,还是只是一张废纸。

1994年,为了长江三峡工程,百万百姓离开家园,走上漫漫迁徙路。那年我二十八岁,怀孕了。在烈日和旷野中,生命正在成长。我的生活从此就要改变。开始感到性别的沉重感。

1995年,经济发展带来竞争加剧,使越来越多的妇女失去工作,越来越多的女童失去上学机会。社会转型期的负面影响首先体现在女性身上。这年我二十九岁,家庭负担的加重和生活重心的改变,使我重新思考性别角色的含意。刘娃一岁了,她飞快地茁壮成长好像要把一切都甩在后头。

2001年,“9·11”恐怖袭击。“星条旗落下”准确地表达了中国人对这一事件的心态。中国再也当不了局外人了。我三十五岁,回到就要搬走的美院附中,和二十年前的同学们坐在二十年前的座位上。时间改变了一切,我们都变成少年时最厌恶的中庸无聊的中年人。刘娃七岁,上二年级了,穿着校服戴着领巾,一口京腔。学校教育已经把她送上了社会运行的轨道,再也无法停止。

《目击成长》系列尝试用冷静的视角旁观历史。于是,当我们凝视喻红的作品时,我们也在凝视历史。更有意思的是,随着时间的推移、社会的演进,每个人对于这些作品的体认都会有微妙的变化。

这个系列仍在继续,喻红说,这将是她一生的作品。

非女性主义者的女性视角

如果说《目击成长》是挖掘个人史的纵深,《她》系列则更像一次横向的跨界。作为女性艺术家,喻红不太认同女性主义的标签。按她的说法,“什么东西如果上升到‘主义’的层面,那问题就很严重了,要抛头颅、洒热血啦。”但她认为她的作品不可避免地带有女性特有的视角。

《她》系列全是女性的特写,包括艺术家、作家、警察、打工妹、退休工人……依然是绘画和照片并置,只不过这一次照片由被画者选择和提供。

喻红说这更有意思,因为从中可以感受到很多画面以外的东西。比如女警察给的照片是很标准的证件照;一个四川打工妹给的是大头贴;作家春树给的是《时代》杂志的封面照……

时代和社会总习惯赋予女性特定的身份。什么才是真正的女性自我?或许,关注、尊重日常生活中女性对自身的体认,才是《她》系列的寓意。

人物周刊:这次的作品需要观众仰视,在技法上和以往有什么不同?

喻红:肯定不一样。平时画在画布上,是立着的;这次所有画布都是裱在板子上,板子铺在地上,将近有一年时间都是跪在地上画的。

人物周刊:想通过让观众仰视改变什么?

喻红:仰视常常用于观赏洞窟壁画、教堂壁画,大多与宗教有关,但我的作品把宗教的东西去掉了,回归我们过去看世界时的敬畏感,人类过于自我膨胀。

人物周刊:《目击成长》系列和《她》系列是你的主要作品,都用了照片和绘画并置的方式,出于怎样的考虑?

喻红:照片和绘画都是平面的视觉形象,都是关于真实性的。某种角度说,摄影更真实,但摄影也经常是不真实的,人们都在照相时摆出自认为最好的pose,是不是真实的一面,难说。我把照片和画摆在了一起,从不同角度看人怎么在社会中生存、想让社会怎么看她。《她》系列的照片都是她们自己提供的。我画了20多个人,大多数人提供的照片是在旅游景点摆各种造型或者在照相馆里穿上民族服装、时髦衣服,摆成杂志上明星们的样子。看来媒体对人们的审美影响非常大。

人物周刊:你并没有只是照着照片来画。

喻红:对,融合了我对她们生存环境和状态的理解。

人物周刊:《目击成长》反映了你的某种历史观,在你看来,什么是真实的历史?

喻红:我怀疑有绝对真实的东西。比如说那些照片都是咱们国内的媒体发表过的,经过一层层新闻机构的审查,代表的是国家的声音,它有一个国家价值观在后面。

人物周刊:《目击成长》系列还在画?

喻红:还是每年一次。一年一年人会长大、变老,社会也从封闭到开放,未来几十年还不知道会怎么样,神奇而不可预料。

人物周刊:刘小东说艺术是注定失败的行业,成功只是幸运,你怎么看?

喻红:这可能就是他的想法。确实在艺术上要得到别人的认可是非常难的。每年有那么多学艺术的学生毕业,有多少能继续绘画?5年后再去看看,10个里面可能只有两三个还在画,因为他学到的技能不太能维生。比如你学律师,不能当大律师,当个小律师维生也没什么问题。绘画自始至终都在跟自己较劲,先说服自己了,才会有下一步。

人物周刊:说服自己做什么?

喻红:比如说画什么。画布上可以画任何东西,但你只能画一样。以前就是不能说服自己,不知道要画什么,耗着,直到有一天能回答这个问题。

怎么理想都成这样了

人物周刊:“85新潮”对你的影响有多大?

喻红:那是非常开放的时期,各种媒介、新鲜东西很有冲击力。我才20岁出头,也会去参加他们的一些展览,但相对来说不是特别积极,因为我对时髦东西很怀疑。小时候看“文革”,这两天是这边游行贴大字报,过两天那边又把前头的擦掉重写。

人物周刊:你拍过两部片子:张元的《白线》和王小帅的《冬春的日子》。

喻红:《白线》是张元的毕业作品,比王小帅那个早几年。《冬春的日子》是一部完整的电影,《白线》只是10分钟的短片。我当时的状态也是要毕业了,心慌慌的,不知道将来要往哪个方向走。当时物质上没有太多的不安全感,不像一毕业就要买房,只是精神困惑。我觉得我是个随时可以从头再来的人。

人物周刊:你经历了中国社会变化最大的40多年。

喻红:从威权政治文化越来越开放,对我们来说是好事,但对更年轻的人来说不一定是好事。他们直接面对商业社会,而不是政治体制,所有东西都用钱量化,很可怕。在商业的压力之下,你不跟着它走就死路一条。它看起来自由、多元,其实控制力都渗透到细枝末节了。

人物周刊:物质化时代让艺术家有不适感。

喻红:当然,所以我觉得我出生、成长的年代是比较好的。在小时候是被控制的、被规范的;到青春期,生命在张扬,意识形态也在张扬,挺合节奏的。现在的人小时候吃喝玩乐很自由,走向社会发现那么多压力把他固定在那儿,反而不好。孩子回来跟我说,学校老师讲:“你们不好好学习,将来去公司都会被炒鱿鱼。”这就是老师给他们描绘的美好前景!仅仅是坐公司,按部就班,做不好还会被炒。我小时候的理想是什么?实现共产主义!(笑)虽然很空,起码有个高度,怎么现在的理想都成这样了?他们看上去选择很多,但其实没有选择,只有按社会给定的这条路走下去。就像我画的《天梯》,每个人只有那一条梯子,不上则下。

人物周刊:在你看来这40年中国最大的问题是什么?

喻红:人都不健康了,不快乐了。中国人的生活节奏可能是全世界最快的,工作压力和家庭责任也是最为沉重的。

人物周刊:你自己呢?

喻红:尽量让自己慢,还是太快了。比如做这个展览,定了档期,就必须在这个时间完成,惟一选择就是加班。一天要画八九个小时,经常画到半夜,也特别累。

人物周刊:还有人生困惑吗?

喻红:不太有了,因为我接受了。困惑是因为你觉得:为什么是这样不是那样?如果接受了它就应该是这样,虽然不合理或者不喜欢,就没有什么困惑了。

人物周刊:你是一个乐观主义者?

喻红:我觉得人生总体是悲观的。你去看生命里有趣的东西多还是无聊的东西多,可能是一半一半,甚至无聊的更多些。但如果你天天去看这个,不肯接受,你就没法活了。就好像要交罚单,你死活不交,最后只能自己倒霉。 《新民周刊》专访 “我还是希望每一张画一笔一笔慢慢地画。性格就是这样,那只能这样了。”

作品

作品

物质上确实中产了,但这对艺术伉俪的生活,确实像喻红8年前在一份自述中形容的那样:“时间改变了一切,现在我们都变成少年时代最厌恶的中庸无聊的中年人。”

时隔16年,王小帅再度以喻红为主角,于2009年拍成纪录片《冬春之后——喻红篇》。片中,刘小东满坏醋意地追问喻红是给谁发短信,偶尔戏言“我们现在没有爱情了”;取道敦煌去甘肃盐官探望在那里写生画马的丈夫时,喻红获知公公突发脑血栓,却犹豫着要不要立即告诉刘小东……

《冬春之后——喻红篇》的最近一次放映是8月7日晚,配合着喻红在北京798艺术区尤仑斯当代艺术中心的最新个展“金色天景”,这一为期两个月的展览将持续至9月15日。9月4日,喻红将与敦煌艺术研究院的修复专家李波进行“敦煌在那儿”的对话。

“金色天景”中的《天井》、《天问》、《天择》和《天幕》,其创作蓝本分别是:意大利天顶画《大力神和四季》、敦煌莫高窟321窟主室西壁壁画《赴会佛和菩萨》、哥雅的铜版画《荒诞的行为》,以及新疆克孜尔千佛洞205窟中的《四相图》。

这四幅大画延续了广东美术馆5月的“喻红:时间内外”展中的《春恋图》(2008)与《天梯》(2008)的思路与风格,《春恋图》与《天梯》是喻红分别根据宋徽宗临摹的唐代张萱《捣练图》和埃及西奈山凯瑟琳修道院的中世纪绘画画就,只不过去掉了蓝本中的叙事元素和宗教元素。

四幅新作均被置于展厅屋顶,成为一个现代艺术空间里久违的人造“天顶画”,喻红尝试“通过对传统文化的研究和重新解读,结合对现实社会的关注和反省,创作出跨越不同文化藩篱、直追生命本质的作品。”

创作和日常生活(如果它们可以区分)中的喻红其实都很传统。虽然被西方艺评家贴上女性主义的标签,但喻红新浪博客的很大部分篇幅都是介绍丈夫的创作和展览近况。她和刘小东的工作室毗邻,在798艺术区的最纵深处,我认为以他们的财力不必如此节俭,但这个16岁孩子的母亲却保持着绝大多数北京女孩儿的勤俭,表示自己向物业讨价还价的能力还不够强。

自1980年分别从北京和辽宁考入中央美院附中始,喻红的生命就和刘小东联接在一起了。记者们总会一次又一次地问她,对于与同时出道的丈夫在创作效率和画价上的“差距”作何感想。我想,即使略微厌烦,喻红也不会真的愤怒,她有她的艺术观——虽然她不一定那么健谈,她有她的艺术定力。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。