-

张晓刚 编辑

张晓刚(Zhang Xiaogang)1958年出生于云南昆明市,1982年毕业于四川美术学院,工作、生活于北京,中国艺术家。

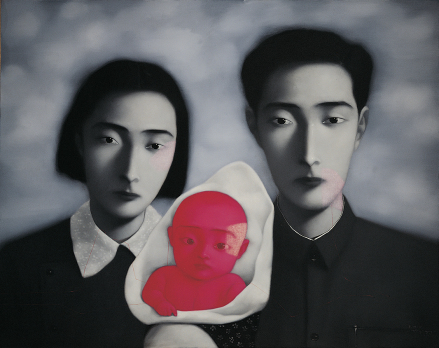

从九十年代中期开始,张晓刚运用近现代中国流行艺术的风格表现革命时代的脸谱化肖像,传达出具有时代意义的集体心理记忆与情绪。这种对社会、集体以及家庭、血缘的典型呈现和模拟是一种再演绎,是从艺术、情感以及人生的角度出发的,因而具有强烈的当代意义;曾于1997年荣获英国coutts国际艺术基金会所颁发的亚洲当代艺术家。

中文名:张晓刚

外文名:Zhang Xiaogang

国籍:中国

出生地:云南昆明

出生日期:1958年

毕业院校:四川美术学院

职业:艺术家

代表作品:“手记”系列、“血缘-大家庭”系列、“失忆与记忆”系列、“里和外”系列、“舞台”系列

主要成就: 2019年 荣获费城艺术大学荣誉博士称号2016年 荣获澳洲政府颁发的“荣誉艺术大使”称号2007年 获得生活月刊颁发的“国家精神造就者荣誉”

分类:当代艺术

代理画廊:佩斯画廊

自九十年代始,张晓刚运用冷峻内敛及白日梦般的艺术风格传达出具有时代特征的集体心理记忆与情绪。这种对社会、集体、个人以及家庭、血缘的悖谬式的呈现和模拟是一种从艺术、情感以及人生的角度出发的再演绎,具有强烈的当代意义,是当代艺术所蕴世故的中国情境的最佳体现。

2024年11月,当选罗中立奖学金艺术委员会顾问 。

个人展览

年份 |

展览名称 |

具体地点 |

地理区域 |

2018 |

@武汉项目:“多重叙事:张晓刚艺术档案1975-2018”+“舞台:张晓刚2008-2018” |

合美术馆/湖北美术馆 |

武汉,中国 |

2018 |

“重逢:诗与哲学——张晓刚、王广义双个展” |

布拉格市立美术馆 |

布拉格,捷克 |

2014 |

ZHANG XIAOGANG,Memory + ing |

大邱美术馆 |

大邱,韩国 |

2010 |

“16:9——张晓刚个展” |

今日美术馆 |

北京,中国 |

2009 |

“灵魂上的影子” |

昆士兰现代美术馆 |

布里斯班,澳大利亚 |

“史记——张晓刚个展” |

佩斯画廊(北京) |

北京,中国 | |

2008 |

“修正” |

佩斯威尔登斯坦画廊 |

纽约,美国 |

2008 |

“中国绘画- 张晓刚” |

鲁道夫美术馆 |

布拉格,捷克 |

2007 |

“张晓刚” |

萨拉·希尔顿美术馆 |

坦佩雷,芬兰 |

2004 |

“时代的脐带:张晓刚绘画1989至2004” |

亚洲艺术中心 |

香港,中国 |

群体展览

年份 |

展览名称 |

具体地点 |

地理区域 |

2021 |

“M+希克藏品:从大革命到全球化” |

M+ 美术馆 |

香港,中国 |

2017 |

“1989年之后的艺术与中国——世界剧场” |

所罗门·R·古根海姆美术馆(巡展至毕尔巴鄂古根海姆博物馆,2018) |

纽约,美国/西班牙 |

2015 |

“中国8——莱茵鲁尔区中国当代艺术展” |

杜塞尔多夫北莱茵威斯特法伦会展中心/MKM酷博斯米尔勒当代艺术博物馆 |

杜塞尔多夫/杜伊斯堡,德国 |

2010 |

“面具之下” |

沃尔索尔新美术馆 |

沃尔索尔,英国 |

2008 |

“前卫•中国——中国当代美术二十年” |

日本国立新美术馆(巡回至大阪美术馆,爱知县美术馆) |

东京/大阪/名古屋,日本 |

2000 |

“人+间——第三届光州国际当代艺术双年展”(日本巡回展:“无形的边界:形变的亚洲艺术”) |

光州/宇都宫美术馆 /新瀉县市民活动中心,新瀉县 |

光州,韩国/宇都宫,日本/新瀉县,日本 |

1998 |

“开放的本体:中国新艺术展” |

亚洲协会美术馆和P.S.1博物馆,纽约,美国;巡展至旧金山现代艺术博物馆和亚洲艺术博物馆,旧金山,美国蒙特雷现代艺术博物馆,蒙特雷,墨西哥;塔科马艺术博物馆和Henry画廊,华盛顿,美国 |

美国 |

1996 |

“第二届亚太三年展” |

昆士兰美术馆之现代美术馆(GOMA) |

布里斯班,澳大利亚 |

“觉醒中的中国” |

波恩艺术博物馆 |

波恩,德国 | |

1995 |

“第46届威尼斯双年展” |

La Biennale di Venezia |

威尼斯,意大利 |

1994 |

“第22届圣保罗双年展” |

伊比拉布埃拉公园 |

圣保罗,巴西 |

1993 |

“后八九中国新艺术(附一九七九至八九回顾展)” |

香港艺术中心/包氏画廊 |

香港,中国 |

1989 |

“中国美术馆现代艺术大展” |

中国美术馆 |

北京,中国 |

获奖经历

年份 |

奖项 |

2019 |

都灵艺术学院年度艺术家奖 |

2014 |

亚洲协会年度杰出艺术家奖 |

2004 |

武汉首届美术文献提名展 文献奖 |

1997 |

英国Couut's国际当代艺术基金 当代亚洲艺术新人奖 |

“首届当代艺术学术邀请展”,获文献奖 | |

1994 |

巴西第22届圣保罗双年展 铜质奖 |

1992 |

广州九十年代中国美术油画双年展 优秀奖 |

公共收藏

年份 |

作品 |

收藏机构 |

地点 |

2022 |

《里和外6号》 |

新南威尔士州美术馆 |

悉尼,澳大利亚 |

2019 |

《除夕夜》(1989) |

泰特现代美术馆 |

伦敦,英国 |

《父与女1号》(1999) |

蓬皮杜艺术中心 |

巴黎,法国 | |

2018 |

《血缘-大家庭:全家福》(1995年) |

泰康 |

北京,中国 |

2012 |

《血缘-大家庭:全家福17号》(1998) |

M+美术馆 |

香港 |

《血缘-大家庭》 |

哈弗大学福格艺术博物馆(Fogg Museum) |

剑桥,马塞诸塞州,美国 | |

2009 |

《男孩》 |

三星美术馆 |

首尔,韩国 |

2008 |

《血缘-大家庭10号》(1996) |

旧金山现代美术馆(SFMOMA) |

旧金山,美国 |

2005 |

《血缘-大家庭:地铁》(2005) |

OCT当代艺术收藏 |

深圳,中国 |

1993 |

《全家福1号》(1993年) |

德岛县立近代美术馆 |

德岛县,日本 |

作品名 |

作品图 |

形式/材料 |

尺寸 |

年份 |

版权声明 |

舞台3号:城堡 |

|

布面油画,纸张拼贴 |

260 x 600 cm |

2020 | ©张晓刚工作室 |

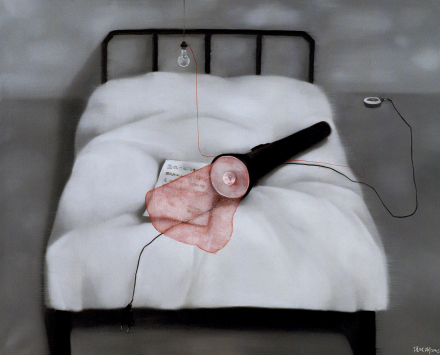

关于睡眠4号 |

|

纸本油画、报纸拼贴 |

137 × 120 cm |

2018 | |

三个热水瓶 |

|

纸本油画、电线拼贴 |

85 x 130 cm |

2018 | |

跳跃1号 |

|

纸本油画、纸张拼贴 |

194 × 86 cm

|

2018 | |

我的母亲 |

|

布面油画 |

200 x 260 cm |

2012 | |

“里和外”系列 |

|

布面油画 |

300 x 500 cm |

2008 | |

|

布面油画 |

300 x 750 cm |

2008 | ||

|

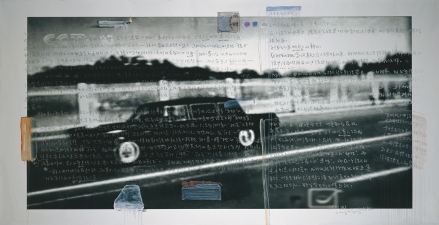

彩色照片,灰色签字笔,油彩 |

180 x 350 cm |

2008 | ||

|

布面油画 |

150 x 200 cm |

2006 | ||

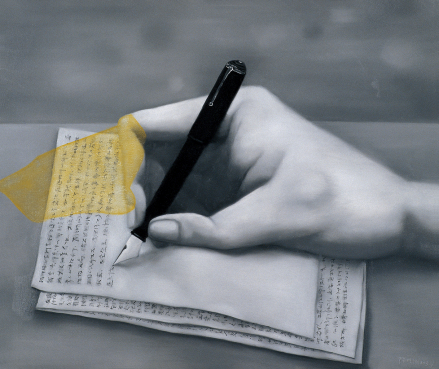

“失忆与记忆”系列 |

|

布面油画 |

250 x 300 cm |

2008 | |

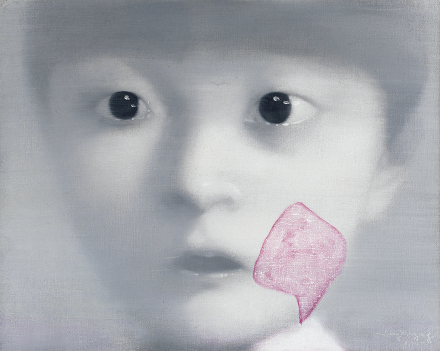

|

布面油画 |

110 × 130 cm |

2003 | ||

|

布面油画 |

120×150 cm |

2003 | ||

|

布面油画 |

40 × 50 cm |

2000 | ||

“血缘-大家庭”系列 |

|

布面油画 |

280 x 1200 cm |

2004-2005 | |

|

布面油画 |

280 ×400 cm |

2005 | ||

|

布面油画 |

200 × 300 cm |

2001 | ||

|

布面油画 |

158×188cm |

1997 | ||

|

布面油画 |

130 × 100 cm x 3 |

1996 | ||

|

布面油画 |

150×190 cm |

1996 | ||

|

布面油画 |

150 x 190 cm |

1995 | ||

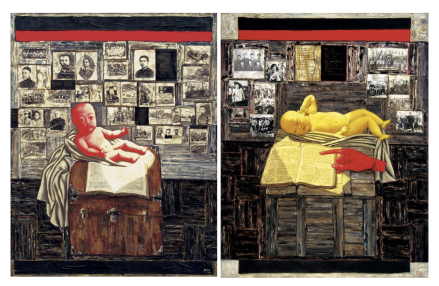

创世篇 |

|

双联布面油画、拼贴 |

149.4 × 119.4 cmx 2 |

1992 | |

黑色三部曲之一恐怖之二冥想之三忧郁 |

|

三联布面油画、拼贴 |

|

1989-1990 | |

除夕夜 |

|

布面油画,布、扑克拼贴 |

30 x 97 cm |

1989-1990 | |

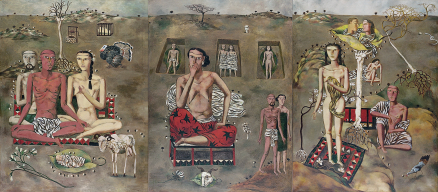

生生息息之爱 |

|

三联布面油画 |

130 x 100 cm x 3 |

1988 | |

黑白之间的幽灵 |

|

纸本 |

19 x 18.3 cm x 16 |

1984 |

出版时间 |

出版物 |

出版社/机构 |

2021 |

《中国当代艺术史》(高名潞著) |

上海大学出版社 |

The Art of Contemporary China(World of Art)(姜节泓著) |

Thames & Hudson | |

2106 |

《张晓刚:作品、文献与研究1981-2014》(黄专主编) |

四川美术出版社 |

《血缘的历史》(吕澎著) |

广西师范大学出版社 | |

2015 |

Zhang Xiaogang: Disquieting Memories(乔纳森·费恩伯格著) |

费顿出版社 |

2014 |

Painting today |

费顿出版社 |

ZHANG XIAOGANG, Memory + ing |

韩国大邱美术馆 | |

ContemporaryCHINESE ART(巫鸿) |

Thames & Hudson | |

2013 |

100 works of art that will define our age(KElly Orovier) |

Thames & Hudson |

2011 |

The Art Book |

费顿出版社 |

2010 |

《失忆与记忆:张晓刚书信集(1981-1996)》 |

北京大学出版社 |

2009 |

《张晓刚:灵魂上的影子》 |

昆士兰美术馆 |

2007 |

《张晓刚》 |

萨拉·希尔顿艺术博物馆 |

1998 |

ART of the 20th Century(Ingo F. Walther,Alling 主编) |

TASCHEN |

栗宪庭

说张晓刚是中国当代艺术的缩影式艺术家,是指从张晓刚的艺术风格的演变中,可以看到中国当代艺术二十年变迁的某些轨迹。(栗宪庭《中国当代艺术的缩影式艺术家张晓刚和他的缩影式中国人的肖像》,1999)

黄专

张晓刚就一直生活在这样一种他自己描绘的多重世界里,在纷乱的现实中他更像是一个充满乡愁的逃亡者,而孤寂的彼岸沉思和喧嚣的浮世荣华却往往如影随形。(黄专《一个现代叙事者的多重世界》,2015)

乔纳森·费恩伯格

张晓刚的作品无疑把我们的观看方式变得复杂。他颠覆肤浅的等级划分,使我们注意到那些常常被忽视的事物。他向我们展示该如何使用绘画——他的绘画——来解读我们的思想结构,以揭示我们周围平凡之物的内在真理。中国当代绘画以极其伤感的基调,帮助我们感知世界的巨变,它消解着大众传媒、政府和商业机构强加于我们的观看方式——这种控制甚至操控我们的日常观察,使我们几乎无法真实地感受任何眼前之物。张晓刚的作品使我们意识到,当我们试图确定我们所知之物的真实性时,将不得不面对其内在的复杂性。张晓刚探索记忆如何转化我们的感知与历史,他审视这些变化如何编织人类的关系网络,以及我们的童年如何坚持不懈地试图与当下和解。透过张晓刚的艺术创作,我们得以用全新的视角来观察我们存在于当下的种种事实。(乔纳森·费恩伯格,《张晓刚:记忆的困惑》2015)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

舞台3号:城堡

舞台3号:城堡 关于睡眠4号

关于睡眠4号 三个热水瓶

三个热水瓶 跳跃1号

跳跃1号 我的母亲

我的母亲 绿墙:两张单人床

绿墙:两张单人床 有婴儿的风景

有婴儿的风景 描述:2008年12月19日

描述:2008年12月19日 里和外4号

里和外4号 绿墙:关于睡眠1号

绿墙:关于睡眠1号 失忆与记忆8号

失忆与记忆8号 失忆与记忆:床

失忆与记忆:床 我的女儿1号

我的女儿1号 血缘-大家庭:地铁

血缘-大家庭:地铁 血缘-大家庭2号

血缘-大家庭2号 血缘-大家庭1号

血缘-大家庭1号 血缘-大家庭10号

血缘-大家庭10号 同志1号/2号/3号

同志1号/2号/3号 血缘-大家血缘 - 大家庭9号庭2号,2005

血缘-大家血缘 - 大家庭9号庭2号,2005 血缘-大家庭12号

血缘-大家庭12号 创世篇

创世篇 黑色三部曲之一恐怖之二冥想之三忧郁

黑色三部曲之一恐怖之二冥想之三忧郁 除夕夜

除夕夜 生生息息之爱

生生息息之爱 黑白之间的幽灵

黑白之间的幽灵