-

徐建明 编辑

1954年10月生,江苏吴县人。1982年毕业于南京艺术学院美术系中国画专业。曾任该院美术学院副院长、副教授。现为江苏省国画院专职画家、艺委会副主任、国家一级美术师、江苏省建筑壁画学会副会长、中国美术家协会会员、江苏省美术家协会理事、南京艺术学院硕士生导师。

中文名:徐建明

国籍:中国

出生日期:1954年10月

毕业院校:南京艺术学院美术系中国画专业

职业:画家

主要成就:山水画的笔墨与丘壑现代转型,

主要成就:取得既有传统基因,又具有现代意味的形象语言。

出生地:江苏吴县

代表作品:《黄山松云》《大道山水间》《华峰云壑图》

导师:宋文治

出版专著:《徐建明画集》、

1972年 拜山水画家宋文治先生为师学画。

艺术生活剪影

艺术生活剪影

1977年 作品《高歌猛进》、《战球罐》入选全国美展并被国家收藏。

1978年 考入南京艺术学院,受到刘海粟、陈大羽、张文俊等名家的指导,系统地研究中国画。

1980年 作品《响壑春融》(与宋玉麟合作)获全国第二届青年美展三等奖,被中国美术馆收藏。

1984年 作品《希望的大地》获全国第六届美展优秀奖;同年作品《蜀道雪》获“前进中的中国青年”美展优秀奖。

1986年 《峨眉雪》参加中国美术家协会和日本静冈县主办的“中国百景展”。

1987年 在南京博物院举办个人画展。

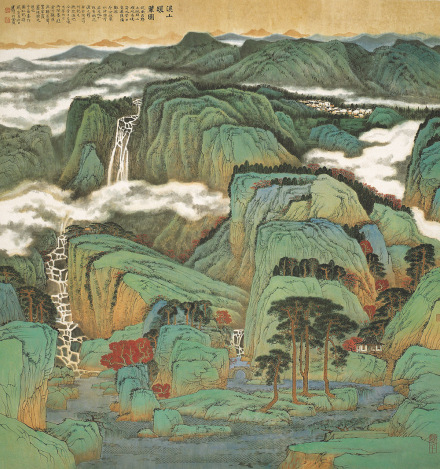

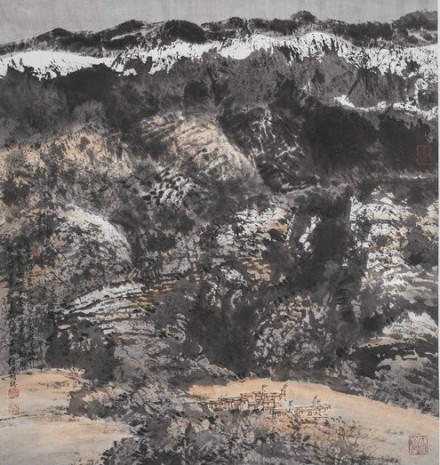

山水作品一

山水作品一

1988年 在北京中国美术馆举办个人画展。

1989年 在日本广岛为“世界海与岛博览会”创作《大地···人间·梦》(25mx3m)大型山水画。

1991年 出版《徐建明画集》。

1993年 在江苏省美术馆举办个人画展;作品多幅分别发表在《中国画》、《江苏画刊》、《福建画报》、《人民日报海外版》等刊物上。

1994年 出版《山水临本教材》、《怎样画系列》、《山水画技法》、《画青绿山水》等专著。

1998年 作品《江南古镇》在中国美术家协会主办的“中国山水画风景油画对比展”;同年作品在“全国工笔画展”中获优秀奖。

1999年 青绿山水画《湖山辉映》入选全国第九届美展。

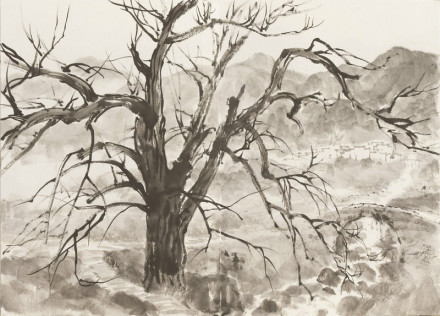

山水作品二

山水作品二

2000年 作品《溪山晴翠图》入选第六届中国艺术节《国际中国画大展》。

2001年 创作邮票小型张《武当山金顶春晓》。由国家邮政局发行。

2002年 创作邮票《千山》。由国家邮政局发行。同年执笔合作长卷《三峡史诗》(65mX2.2m),在南京、深圳、北京等地展出,获得国家领导人的好评。

2003年 赴巴黎艺术城考察欧洲艺术,并在该处举办画展。

2004年 香港文艺出版社出版个人画集。同年全国首届壁画展获创作大奖。

2005年 四川美术出版社出版《水墨·丹青·日·月·年》一书,收录诗文和作品百幅。

2006年 《中国当代美术全集》收录作品十余幅,同年于宜兴美术馆、南京太平天国博物馆举办个人画展。调入江苏省国画院。

2007年 参加江苏省文化厅举办的“笔墨新旅·万里写生”活动,四幅作品入选

,一幅作品获一等奖。同年参加金陵百家展、第三届全国画院作品展、江苏省国画院建院五十周年展、全国强势媒体年度推荐书画家“艺术之巅”活动。在美国旧金山举办“江苏四人画展”。

2008年 十余幅作品入编《江苏当代山水画名家精品选》,三幅作品参加江苏省美术馆主办的“时代与经典”·2008当代中国画学术邀请展。九幅作品入选上海人民美术出版社的《当代中国名家集萃》。在南京博物院举办“六朝风骨三人展”

2009年 参加江苏美协赴台展、纪念陆俨少一百周年学术展。

2010年 于苏州高风堂美术馆举办个展。

2011年 参展百家金陵画展,于常州刘海粟美术馆举办个展。

2014年江苏省美术馆举办“古今一息”徐建明中国画展。

2014年北京荣宝斋举办个人画展。

2015年江苏省美术馆举办“相约西藏”江苏省国画院6人展。

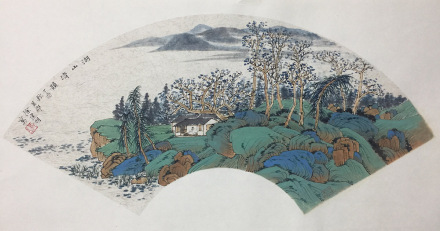

扇面山水作品

扇面山水作品

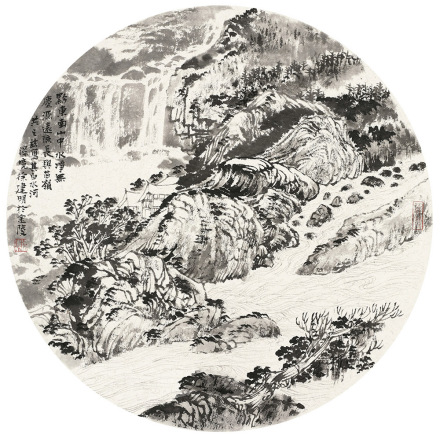

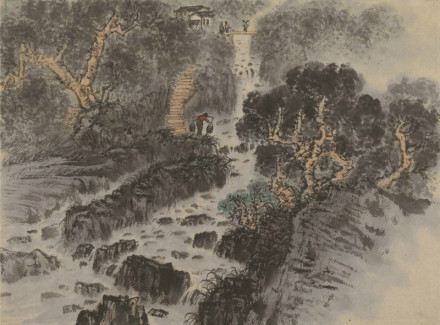

山水作品三

山水作品三

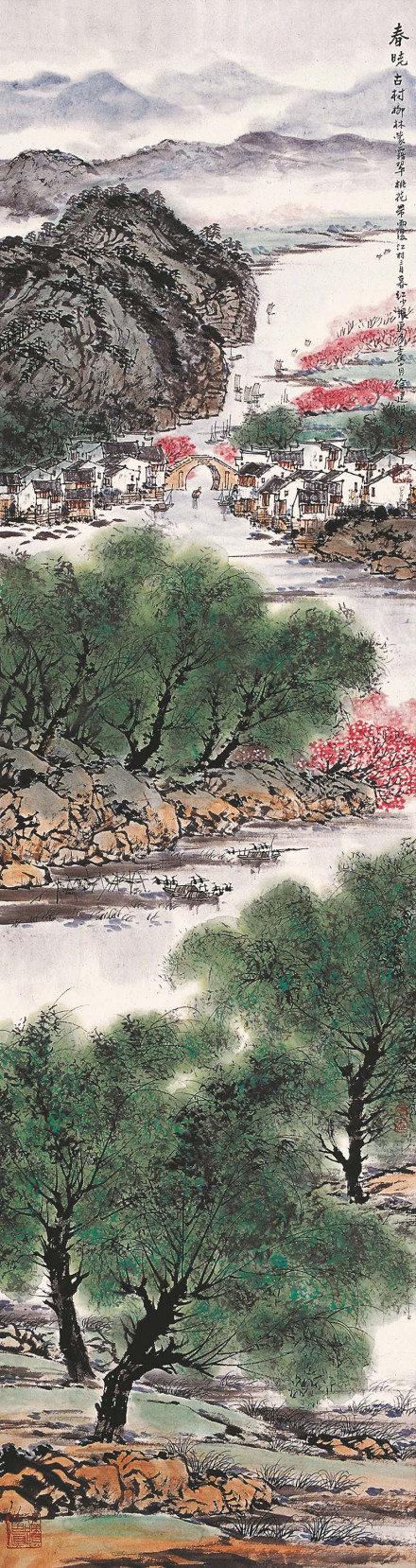

山水作品四

山水作品四

徐建明画集

作者名称 徐建明

作品时间1991-2

述画简语

徐建明西藏写生作品

徐建明西藏写生作品

中国画的历史走向,是由社会意识形态的影响和中国画本体艺术规律发展,使之产生综合文化推力而趋动形成的。其中包含画家的个体差异、个体爱好,产生每个历史阶段的具体艺术表现方式。这是必然性的偶然性。

画家的思想意识,决定其审美理想、审美观念、审美方式。时代的不同,对于审美对象的关注点的不同,使审美对象不以同质化的形态出现。由此产生艺术风格,是主客体的有机结合之后,在某一时空下的具体反映。

“古其笔墨,新其形制”是我提出的现时的中国画发展的方向,这是一个历久弥新的学术命题,也是传统中国画发展的必由之路。从艺术形式的独特性当中,来关注已经获得的笔墨修养,关注新形象的摄取、消化、融入,使之具备前所未有的结构形态,与古传笔墨的精华内涵并无排异与差异。这应该是当今中国画的真正时代风貌。

徐建明国外写生作品

徐建明国外写生作品

提出“古其笔墨”并非要使现代人变身古人,而是要通过数十年的古代艺术形式的研究,获得中国画艺术的基本血脉基因和科学灵活的表现手法。其中包含天人合一的思想方法和由白描到点厾的笔墨发展规律。这个过程是来不得一点虚化和取巧的,其过程也是充满悟道历行的崇高和艰辛,总之是愉快的负重前行。笔墨的“古”,来源于从古至今的千万画人的文化积淀。取其“古”实际上是要传以薪火、树立高境界的追求目标。在一个古今参照系统中,正心手、放情怀。从自己的体悟过程中,建立中国画的健康、健全生态。

所谓“新其形制”,则是建构于“古其笔墨”基础之上的形制塑造。通过对大自然未经古人涉及和已经古人涉及的形象,进行全面的描写、取舍。未经古人描的形象要寻其合理性,已经古人描写的形象则悟其经典性,二者相互贯通,形成新的形制体系,包含了笔墨可以转化的形态空间,尽情抒发,以“意”写江山,以“意”造境界。自然形成新的中国画艺术语言。

综上所述我以为当今中国画应有以下的内涵特质:

1、“和”:协调、平淡、祥瑞,有生存空间的安全感,境界博大宽广而又可游可居之地。在文化形制上可以前后延展,自然过渡。

徐建明写意人物作品

2、“德”:仁者居德,不为不利之事,不成另类之人。与他人共处一个生存共识标准,不用奇怪荒诞之形态哗众取宠。

徐建明各地写生作品一

徐建明各地写生作品一

3、“清”:无浊浑之气,明净素洁,浑沌之中见到光明。不质不到,华丽而优雅,质朴而不刻板、僵化,有来有去,传承发展似有源源清流。

4、“正”:高居不失雅趣,下行不发邪道,祖宏而庄严,取中不斜,行远不止,宽怀以待,接纳自然,浩然气正,似奇险,实真正。

5、“逸”:不媚不阿,取精神之自适,不为物累,不为己悲,获自然真气,闲而不懒,静而放空,感怀悟道,意向高远,放意江湖,随遇而安。

6、“老”:基厚尚古,苍茫精深,不浮不躁,浓郁沉雄,清灵疏淡,古拙而灵秀,荒避而境远,古癖不僵,活泼而又不轻狂。

如此之内涵是对每个从业画人的综合要求,也是对欣赏者的要求。不然不足以显泱泱大国、悠悠历史文化的当代高度显现。

也论笔墨

我画了近三十年中国画,可以说从学画的那天起就是与笔墨打交道,笔墨是什么,起初并不介意,只不过用毛笔蘸水墨在宣纸上运行,或线条,或点子,或虱染…。后来看古人作品,点划之间觉得很传情的,视觉中的墨线,浓淡、干湿,点的苔点有长有圆,组合在一块儿成了一幅幅画作,似乎感到了超乎物象形状之外的精神气息,古人称之为“形而上”。近 来有学者争谈笔墨,有说等于“零”者,一时鼓噪四起,搅动画坛。我作为与笔墨打交道的人,有感而发,写下一点自己的看法。

知笔墨

对世界上的事物,人们都有一个认识过程,对于“笔墨”也一样,从无知到有知,是一个渐进深入的过程,而认识“笔墨”必须经过实践。

徐建明各地写生作品二

徐建明各地写生作品二

中国画从墙壁上的壁画开始,再到丝帛纸张上的卷轴形式,先以线立象,以线传神,通过兽毫笔运墨色,划出各种线条痕迹,唐以前的画几乎都是属于这一类。“六法论”中的“骨法用笔”所提到的就是以笔勾线的方式,掌握了笔法的基本原理,其中未及用墨,是因墨法于当时还不是画画的技法。强调“骨法”则是用笔的一大特色,认为是画出生命气息的必由之路,也是笔法的实质性体现。人无骨而不立,不立则不见其活气,所以“强其骨”才能现其气,所谓气骨俱备,生动之形象始出。

吕凤子先生在《中国画法研究》一书中说:“骨法又通作骨气,是中国画专用术语;是指作为画中形象骨干的笔力,同时又作为形象内在的基础形的基本内容说的。因为作者在摹写现实形象时,一定要给予所摹形象的某种意义,要把自己的感情即对于某种意义所产生的某种感情直接从所摹形象中表达出来,所以在造形过程中,作者的感情就一直和笔力融合在一起活动着;笔所到处,无论是长线短线,是短到极短的点和由点扩大的块,都成为感情活动的痕迹。”这一段话基本说出了用笔在中国画中的重要位置,由此而见笔法的确立是使感情转化为艺术形象的技能。而不是附属于物象形态之上的某一种“工具”。唐代张彦远说:“骨气形似皆本于立意,而归乎用笔”,就是这个道理。用笔的历史就是中国画发展变化的历史,由用笔到用墨,使中国画形成了形式体系,游离此体系,只能说明对中国画法的无知。

花鸟系列作品

花鸟系列作品

用笔的方法在中国画中分为中锋、侧锋两类,又有逆锋之法,其实是用笔的方向,不能与中锋、侧锋两类用笔相提并论。中锋运笔,笔锋始终在线条的中央运行,不偏不倚,产生的线条圆浑、饱满,如书法中的篆隶用笔,中锋又分圆笔

时代的变迁会产生属于那一时代的笔墨,这是中国画笔墨发展中的一个非常典型的现象。石涛的“笔墨当随时代”道出了这一现象,也提出了笔墨的时代性问题。有时代烙印的不仅仅是笔墨,但是笔墨的时代烙印是存在的,这主要在于时代变革和发展的结果,当时的审美特征、审美要求,促使笔墨的表现趋从于此。另外就是笔墨的自身发展变化的结果。唐以前,笔墨让于色彩,线条多为勾描,墨法稚嫩。宋以后,笔墨从造形的附属中逐渐解脱出来,经过各种笔法、墨法的创立,一展笔墨的丰富性与抒情性。宋代的笔墨是多层次的、严谨的,具有理性的思考而成的。随心所欲的放笔涂抹是很少的,即便是梁稭、牧溪的大写意,其理性的刻划痕迹是存在的。下笔必有其理,落墨必成其法,是宋代笔墨的一大特点。宋代画院与在野画家们都无粗制滥造之习,画者都尊其意,追求完美的艺术境界,无论繁密的院体,还是疏简的在野体,笔墨的取精用宏,施展博大情怀。此时代的艺术思潮使然。时代的笔墨对于后人是明显看得见的。对某一个画家则是自己创造的结果,是在他所处的时代中的创造。他可能看不到明显的时代特征,但他必须是抓住了笔墨的创造规律,这个规律就是笔墨立意成象的表现,并且折射出时代审美特色。

元代之后,笔墨的意象化特征更加突出了。几乎游离于造形的桎梏,在追求笔墨情趣中获得超脱。最典型的就算倪云林了,他的“逸笔草草,不求形似,聊以抒写胸中逸气。”之说成了文人笔墨的高层次的表现。由此而产生了深远的影响,元代画家的笔墨比之宋代画家,可谓大解放。形状物象的精神气质,反映在笔墨的痕迹当中。这一时代的特点大多是土大夫压抑的内心与社会现实的矛盾。士大夫画家的逃世避俗,与外族统治者的精神对立恐怕是—个重要的原因。时·代烙印之深,显而易见。

明代的商业兴起市井的风俗,都对笔墨产生了重大影响,吴门画派的浓重、飘逸,浙派的豪迈,在÷时间都成了时尚,他们继承了宋元笔墨的传统,重新认识前代的笔墨,从模仿中获得形式上的满足,虽笔墨精妙,然少原创,其中有集笔墨之大成者,而无前突性笔墨创意。展现出明代这一历史时期特有审美特征。

明末清初时,,历史似乎重演了宋末元初的情况,外族的长驱直入,汉族营垒的土崩瓦解,使得一批遗民画家,寄情笔墨,沉沦于不可自拔的亡国之痛,个人的、家族的命运,一下使这些人落入了绝望的深渊。八大山人的沉着淋漓,石涛的放纵,石溪的苍浑,龚贤的深厚,渐江的冷峻,笔墨这一表现手法,已经化作人生的情性,自然而然的流出,失去了笔墨,已经没有什么必要再面对世上的物象了。这时候是没有兴致去作丹青重彩的。笔墨点点,丝丝柔痕,或干裂,或滋润,或苍毛,或酣畅,一道笔墨,抒写一段人生感悟,这时代真会捉弄人啊!

清代的复古思潮,满清统治下的社会的封闭与平稳,笔墨所表现的是笔墨本身的形式发展,一批画家模仿前人,在笔墨的圈子里反复深研,最有代表性的就是董其昌以后的四王。董其昌生于明末,他的主导思想是提出笔墨在画中的相对独立,“以径之奇怪论,则画不如山水,以笔墨之精妙论,财山水不如画。”从笔墨形式出发而发掘笔墨自身形式美,提高到与山水溪径同样的高度,这是与宋代的笔墨表现丘壑、元代的笔墨抒写性情都不同的。以我之见,这样的认识首先是笔墨发展的必然,带来两方面的影响,一是发展笔墨形式美,达到笔精墨妙;二是走向形式主义套路,使之脱离原创精神。四王的画完全是按这样的笔墨形式去发展的,笔墨的形式被四王推到相当的高度。其美学价值显而易见的。

近现代以后,笔墨受到西方绘画影响,西方理念的介入,使笔墨形式处在两种文化背景的评判之下。一种是本土的,一种外来的,笔墨出现多元化发展趋向,前代传承的笔墨已经多少解体。现代人以现代的审美趣味,审视前人,追求与世界总艺术流向一致的表现语言,对笔墨进行大刀阔斧的改造。尤其是进入20世纪末以后几乎是对笔墨进行了最后的审判,尽管审判的结局还没有,但是“笔墨官司”打得热火朝天

建明曾对我说,他正是由于与宋老这种渊源关系,才由南艺调入画院的。应当说,在金陵画派当中,宋文治的山水是具有典型风格意义的,而在这一画派传脉中,建明的山水是最得其精髓而能发扬光大者也。应当看到,学院多年的教研创作,使建明对中国山水传统又有了更为深入的探求和系统的把握,八大的绵厚,董玄宰的清润,还有石溪的苍率,皆能一一融其笔端,从而大大拓宽了他的学术视野和语言途径。如果说,金陵画派(尤其是宋文治)为他的山水奠定了重要的骨法结构的话,那么宽广的传统则为他的创作、他的山水风格增添了更为醇厚的内蕴和神采。实际上,就建明的率性品质而言,古老传统的笔意风神与之更加贴近相合,这也使他的山水自然而自由地走出先师的境域,从而在博综古人的基础上自如自在地提升出自己的艺术风格。

这种风格既是传统的,又具时代的气息,在这方面,他与金陵画派的创新意向显然是相通的,所以建明的山水具有一种新鲜的美感,这种美感既属于如今新的时代,又属于他独特的个体。建明非常注重写生,外师造化,我曾见他据写生而创作的大幅山水,笔墨雄健,色彩富丽,真态宛然,令人叹为观止,这正是他山水新鲜美感的现实源泉,也是他山水风格建构的重要成因。

建明出生于吴中之地,所以青山逶迤、绿水迢迢、桃花溪流是他山水常见的题材。若按米芾评董源之语,可谓“溪桥渔浦,洲渚掩映,一片江南也”。应该说,这给建明山水风格频添一脉秀色。从技法上来看,建明的山水大约可分为青绿和水墨两种类型样式,青绿用笔劲健流美,水墨则沉郁酣畅,一者色调富丽,一者墨韵萧疏,由此亦见出建明并不以南北分野为限,而是善于综合,而能够综合的心灵是有涵量和广度的。这一心灵乃是消融古今艺术精华和风格创造的真正本源。

建明兄正值壮年,早已成就斐然、名播画坛,但他从不汲汲于浮名,却是因为有实实在在的艺术本领之故。与之相游者,多为墨客骚人,雅集之际,时闻建明兄妙语迭出,见解尤超,吾辈常邀其间,甚幸甚佩。我一直认为,江南实乃中国绘画传统的策源地,史上诸多名家大师,皆出于此,诸多佳制逸品,皆出斯人,因此我们有理由相信,建明及诸友皆可为当今画坛一代俊杰也。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。