-

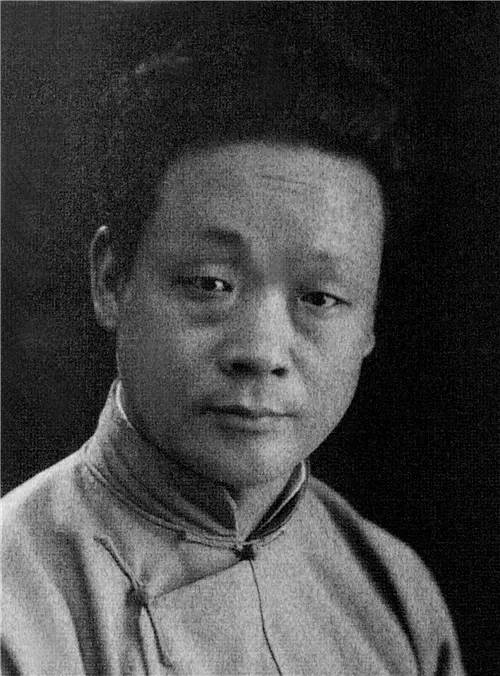

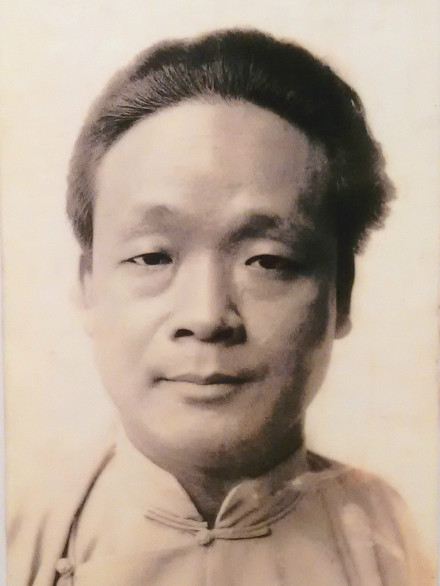

董作宾 编辑

董作宾(1895年3月20日—1963年11月23日 ),原名作仁,字彦堂,又作雁堂,号平庐。河南南阳人。甲骨学家、古史学家、“甲骨四堂”之一。 在甲骨学、年代学、历史学、考古学、古文字学等领域均有很深的造诣。

民国十二年(1923年),董作宾在北京大学研究所国学门读研究生。民国十四年(1925年)到十六年(1927年),先后在福建协和大学、河南中州大学和广州中山大学任讲师、副教授和教授。民国十七年(1928年)到三十五年(1946年)在中央研究院历史语言研究所工作,民国三十七年(1948年)被选为中央研究院院士。民国三十六年(1947年)到次年任美国芝加哥大学客座教授,1949年以后兼任台湾大学教授,1956年-1958年任香港大学、崇基学院、新亚书院和珠海书院研究员或教授。1963年病逝于台湾。

董作宾的学术论文共计约200篇,内签除甲骨学外,涉及商朝历史的许多方面。在民国十七年(1928年)至二十三年(1934年)曾8次主持或参加殷墟的发掘,随后专门从事甲骨文字的研究。主编的《殷虚文字甲编》和《殷虚文字乙编》二书,共选录抗日战争以前1至15次殷墟发掘出土的有字甲骨13047片。民国二十年(1931年)在《大龟四版考释》一文中,首先提出由“贞人”可以推断甲骨文的时代。之后又发表《甲骨文断代研究例》,全面地论证甲骨断代学说;并将殷墟出土的甲骨又划分为5个时期。从而使甲骨文研究走上了一个新的阶段。他还根据甲骨资料,探讨殷代年历之学,著有《殷历宏》。

全名:董作宾

别名:作仁

字:彦堂(雁堂)

号:平庐

所处时代:近现代

民族族群:汉族

出生地:河南省南阳市宛城区长春街(现解放路)

出生日期:1895年3月20日

逝世日期:1963年11月23日

逝世地:台北

安葬地:台湾南港胡适公园墓地

主要成就:第一个发现殷墟甲骨卜辞中记“贞人”之名的现象全面地论证甲骨断代学说

主要作品:《殷虚文字甲编》《殷虚文字乙编》《甲骨文断代研究例》《殷历宏》

本名:董作仁

国籍:中国

职业:甲骨学家、古史学家

毕业院校:北京大学研究所

早年经历

董作宾

董作宾

宣统二年(1910年),董作宾入元宗高小,后辍学。辍学后,董作宾在家帮父亲经营小店。他在店里开一个图书柜台卖书。当时,他与朋友陈耀垣一同设馆授徒,还和同城学友们组织了一个读书学习机构“文社”,定期聚会,互相督促鼓励读书写文章。文章写成了,他们便虚心向前辈请教。当时,南阳著名学者、教育家张嘉谋就住在长春街北段,对常来求教的董作宾很赏识。

民国四年(1915年)春,在张嘉谋先生的催促和鼓励下,董作宾报考了乡贤任学春创办的南阳县师范讲习所。次年冬,他即以第一名成绩毕业,并留校任教。

初识甲骨

民国七年(1918年)春,董作宾跟随张嘉谋去开封,在张家管书房兼办家务。后经张嘉谋先生的指导和引荐考入开封育才馆读书,初步接触到甲骨文, 从此他便与甲骨文结缘并产生浓厚兴趣,开始研究中国考古学。

董作宾

董作宾

民国十二年(1923年),董作宾考取北京大学研究所国学门研究生,王国维成为董作宾“远程指导导师”通过书信交流进行指导。王国维侧重古文字背后的社会历史,透过古文字考证殷商时期的社会历史形态,对殷商社会历史重视直接影响了董作宾对甲骨文契刻手法的关注,摹写甲骨文时尤其注意与原甲骨文面貌的对比。我们今天观董作宾甲骨文书作法扑面而来的殷商卜辞雅趣,实际上来自于董作宾对卜手刻字的契刻动作还原,这一选择与王国维注重研究殷商文字背后社会历史形态有关,使董作宾关注到甲骨卜辞的契刻手法。 期间,他不但加入考古学会,与顾颉刚、马衡等共同参与清宫文物点查等活动, 更编校《歌谣周刊》,于早期民俗调查活动着力甚多。

学术初成

民国十四年(1925年),董作宾从北京大学研究所毕业后获史学硕士学位,他先后任教于福州协和大学和河南中州大学。民国十六年(1927年)赴广州中山大学任教,并同文学院代院长傅斯年结为知交。之后,入傅斯年创办的历史语言研究所工作。

民国十七年(1928年),董作宾回宛在南阳中学任教。6月,董作宾拟定调查办法大纲三则,时间上以两个月为限,地点上“拟先向安阳调查小屯村及殷墟所在,次向洛阳城东寻求前岁发见三体石经之地”,此方法,与傅氏所提倡“第一步想沿京汉路,安阳至易州”,“第二步是洛阳一带,将来一步一步的西去,到中央亚细亚各地”之工作步骤十分切合。同时,董氏亦希望“须大学院发给‘调查河南古迹古物委托状’为凭”。 傅斯年对此甚满意,将大纲列入向中央研究院汇报的专函中。

1931年,董作宾、李济、傅斯年、梁思永(由左至右)在安阳

1931年,董作宾、李济、傅斯年、梁思永(由左至右)在安阳

民国十八年(1929年)夏,董作宾跟随史语所从广东迁往北平,在北平结识了许多学术界好友,其中就有罗振玉的学生容庚,也是在这一年他曾与容庚一道拜访罗振玉,参观了罗振玉收藏的甲骨,也见到了罗氏的甲骨文书法,这是董作宾第一次见到甲骨文字写成的书法,对于他写甲骨文书法有很大启发。在拜访之前董作宾就得罗振玉的《殷墟书契前编》,他非常喜欢这本书,常常摹写研究,因此,董作宾真正意义上学习甲骨文是从临摹罗振玉的《殷墟书契前编》开始,从时间上看董作宾写甲骨文书法是在民国十九年(1930年)左右,在见到罗振玉的甲骨文书法以后的第二年,董作宾便开始了甲骨文书法创作,他的甲骨文书法从某种程度上可以说是受罗振玉甲骨文书法的启蒙。

甲骨巨匠

民国二十年(1931年)后,董作宾编著出版《卜辞中所见之殷历》。民国二十一年(1932年),董作宾升任历史语言研究所研究员。3月,他发表了《甲骨文时代研究例》,确定了识别甲骨片上殷代文字分期的10个标准。

从民国十七年(1928年)董作宾参加安阳殷墟发掘到民国二十六年(1937年)抗日战争爆发前,他先后多次参加殷墟的系统发掘,并为此付出了巨大心血。他也由此开始对甲骨文进行全面系统的研究,发表了一系列重要论文和专著。他最早提出甲骨断代的10个标准,主持了殷代帝王世系年谱、殷先王称号、殷帝姓氏、出土物墓葬地段、异域地名、铭文所述人物、铭文语法结构、铭文表意标准、铭文书写形态等重大课题的研究, 取得了举世瞩目的成就,使他成为当时中国最著名的考古学家之一,一代甲骨学大师。他编著出版了《殷墟文字甲编》。

民国二十二年(1933年),董作宾发表了《甲骨文断代研究例》,更加全面系统地论证甲骨文的分期,参照甲骨文的世系、称谓、贞人、坑位、方国、人物、事类、文法、字形、书法,将殷墟出土甲骨分为五期:盘庚、武丁时期;祖庚、祖甲时期;廪辛、康丁时期;武乙、文丁时期;帝乙、帝辛时期。董作宾喜爱选择殷商武丁时期的甲骨文风格进行甲骨文书法创作,一方面他认为武丁时期的风格是殷商时期甲骨文成熟的表现,高雅复古、方圆兼顾、胖瘦匀亭、或峭拔、或圆和、或宏大、或纤细、或婀娜,较其他各期甲骨文风格变化最为丰富;另一方面用现代审美标准来评判就是最具艺术气息的时期,囊括书法艺术内在多样性变化规律,同时也加深董作宾对甲骨文风格多样性认识。

抗日战争时期,他随历史语言研究所相继迁往长沙、桂林、昆明、南溪,并主持该所工作,继续研究殷代历法。民国三十四年(1945年),董作宾又编著出版《殷历谱》,被誉为纪念碑式著作。

晚耕不辍

董作宾

董作宾

1950年7月,中央研究院院长朱家骤创议创办学术界有影响的《大陆杂志》,董作宾任发行人(主持人)。同时担任《台湾大学文史哲学报》主编。1950年12月,董作宾在傅斯年去世后接替他任中央研究院历史语言研究所所长,兼任美国东方学会荣誉会员和台北故宫博物院等博物馆清点古物委员、常务理事。

1951年后,董作宾先后编著出版了《西周年历谱》和《殷墟文字乙编》。

1954年3月,台湾中国历史学会成立,60岁的董作宾当选为常务理事。

1955年3月11日,61岁的董作宾的学术著作《殷商史研究》获台湾最高教育部门第一届学术奖。同年8月,董作宾辞去历史语言研究所所长,李济接任所长,董作宾任香港大学东方文化研究院研究员、崇基学院、新亚书院、珠海书院教授。

1956年4月,62岁的董作宾被选为中央研究院评议会人文组第二届评议会员。1958年4月,64岁的董作宾聘任为中央研究院史语所甲骨文研究室主任。

1960年,董作宾帮助台湾大学中文系古文字研究室负责编纂《中国文字》,兼任马来西亚大学校外考试委员、台湾孔孟学会监督事,该年发表《最近十年之甲骨学》。1961年,67岁的董作宾发表《续甲骨年表》,分纪年、记事、撰著,按时间的顺序记载了甲骨文的发现、发掘、流传和研究的情况。

1962年,董作宾身体状况不佳,患有高血压、糖尿病、心绞痛、心肌梗塞等病。1963年3月20日,亲友、同仁和学生们如李孝定、严一萍等为他举行69岁华诞,不幸当夜心脏病复发,进台湾大学医院,此后卧病不起,昏迷不醒,11月23日在台北过世,享年69岁。葬于南港中央研究院高山之阳“南港学人山”(胡适公园)墓地,与胡适墓为邻。

考古挖掘

从民国十七年(1928年)10月殷墟第一次试掘到民国二十六年(1937年)6月,十年之间,安阳殷墟遗址共发掘了十五次,这十五发掘发现了丰富的遗迹、遗址,最重要的是获得了大量的甲骨文。这些甲骨文在董作宾的主持整理下,最终著录为《殷墟文字甲编》和《殷墟文字乙编》(简称《甲编》和《乙编》)。

殷墟文字

殷墟文字

《乙编》继《甲编》而作,包括殷墟发掘第十三次至第十五次所采获得甲骨文字,是一个自然地区划。因为第一次到第九次所得甲骨文字已经收入《甲编》,第十次到第十二次由于工作重心转移到洹河北岸侯家庄西北岗殷代陵墓的发掘,没有得到甲骨文字,所得全部是金石陶器铭刻,后来这部分内容收入到了《殷墟文字丙编》。《乙编》所收材料虽然只是三次发掘所得,其数量却“超过《甲编》约四倍以上,共得甲骨18405片,出土坑位简单明晰,内容新颖而且丰富”,经墨拓选编9105号,分上、中、下三辑出版。

《甲编》和《乙编》共收录甲骨一万三千零四十七片,是当时收录甲骨片最多的著录,且从著录名字到编撰体例到编辑经过都与以往的甲骨文著录有着显著区别。本来这本书准备命名为“甲骨文字”,因为甲骨文字是殷墟发掘最重要的部分,但是由于董作宾计划把殷墟出土的古物中有文字的全部收入,并不只限于甲骨,凡是铜器、石器、陶器、角骨器等铭刻,均在其内,在傅斯年的建议下,决定用“殷墟文字”来概括这本书。每一编都有“图版”和“考释”两部分,图版先期付印,考释部分以后续出,为的是先发表新材料,让翘首以盼的中国学者们尽快见到这些珍贵的材料,从而尽早进行分析研究。

董作宾将殷墟历次科学发掘所得甲骨辑为《殷墟文字甲编》和《殷墟文字乙编》出版,在刊布甲骨文字材料方面做出了重大贡献,同时他在编排体例上注重甲骨文字出土的相关地形、坑位、所伴随遗物遗迹等的记述也让这两本著录有考古学上的重要意义,“从此甲骨学研究突破了传统金石学只重文字而不注重与文字同出的遗物遗迹的藩篱。”

甲骨研究

就对甲骨文材料进行的研究成果而言,董作宾既沿袭前人研究理念注重甲骨文字考释,又因身处发掘第一现场,近距离接触甲骨实物,对于甲骨地下埋藏、甲骨钻凿形式、龟甲定位分析、甲骨文字风格等多方面颇有创见,其发现了“贞人”,进而对甲骨文分期断代的研究更是甲骨学研究史上里程碑式的成果,因此被誉为“甲骨四堂”之一。

商代龟骨卜之程式

早在光绪二十五年(1899年)甲骨文一经发现,学者们就判断它为“殷商贞卜文”,孙诒让和罗振玉最早对照甲骨实物探讨过商代占卜法,然孙氏与罗氏所述之内容只是涉及全部占卜程序的一部分,且有失误之处,如罗氏认为“凡卜祀者用龟卜,它事皆以骨”已知是以偏概全之见,现如今已发现了骨卜之卜辞。真正意义上第一篇系统讨论商代龟卜法的长文,乃是董作宾的《商代龟卜之推测》。

董作宾作为殷墟发掘的亲历者,在第一、二次发掘结束后,就根据出土的一千五百多片甲骨实物,开始对商代占卜方法进行较为系统的研究。他认为要做系统之研究,根本是要解决次序的问题。首先弄清贞卜之龟,何从得之;得之之后,其种类、大小,如何别之;辨别之后,知生龟不能用,必先祭而杀之;杀之以后,需要取可用之腹甲攻治之。截此,占卜所用龟甲之筹备完成。筹备既竣,便可从事于贞卜。贞卜之前,需先定贞卜事项;既定事项,后对龟甲进行钻凿,以便之后在钻凿处灼烧以见兆璺,从而定吉凶;兆璺显现后,刻文辞于兆侧以识其事,至此卜事完成。贞卜既已,最后将所卜之龟甲合理储藏。董作宾遵循这一步骤程式,再结合周秦载籍及《龟策列传》《卜法详考》等文献资料,把商代占卜过程分为十项,一曰取用,二曰辨相,三曰衅

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。