-

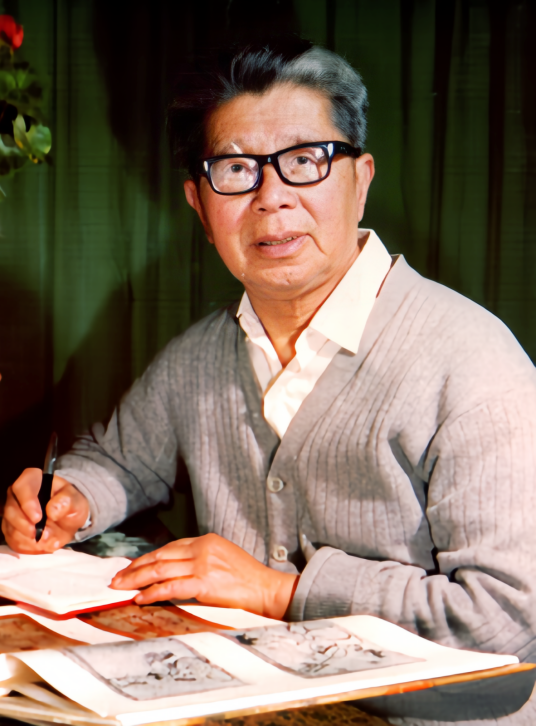

常书鸿 编辑

常书鸿(1904年4月6日—1994年6月23日) ,出生于浙江杭州,满族,满姓伊尔根觉罗 ,别名廷芳、鸿 ,祖籍热河 ,中共党员,中国现当代油画家、敦煌学家 、艺术理论家 。

其主要壁画临摹作品有《鹿王本生(257窟)》《萨陲那本生(428窟)》《须达拏太子本生》《四飞天》等;主要油画作品有《莫高窟下寺外滑冰》《野鸡》《古瓜州之瓜》《雪后莫高窟风景》《新疆维吾尔姑娘》《雪后大佛殿》《榆林窟风景》《林荫道》《刘家峡水库》《丁香花》《献给敢于攀登科学高峰的人》等;主要撰写发表文章有《敦煌艺术的源流与内容》《敦煌壁画艺术》《敦煌艺术》《新疆石窟艺术》等;编辑和出版《敦煌彩塑》《敦煌唐代图案》《敦煌艺术小丛书》《常书鸿油画集》等著作。

常书鸿于1923年毕业于浙江省立甲种工业学校;1925年,任省立工业专科学校美术教员 ;1927年,带职自费赴法国留学 ;1932年,毕业于法国里昂国立美术学校;1935年,当选为巴黎美术家协会超选会员、巴黎肖像画协会会员 ;1936年,在国立北平专科学校任教 ;1944年,任国立敦煌艺术研究所所长;1950年,任敦煌文物研究所所长;1958年—1962年,任兰州艺术学院院长 ;1978年3月—1983年6月,当选为中华人民共和国第五届全国人民代表大会代表 ;1982年—1984年,任敦煌文物研究所名誉所长;1982年3月,任国家文物局顾问 ;1984年,任敦煌研究院名誉院长 ;1993年8月,编著完成回忆录《九十春秋——敦煌五十年》 ;1994年6月23日,在北京逝世,享年90岁。

中文名:常书鸿

别名:廷芳、鸿

国籍:中国

民族:满族

出生地:浙江杭州

出生日期:1904年4月6日

逝世日期:1994年6月23日

毕业院校:巴黎高等美术学校

职业:油画家、敦煌学家、艺术理论家

代表作品:《莫高窟下寺外滑冰》《野鸡》《古瓜州之瓜》

主要成就:敦煌学的奠基者、敦煌文化事业的开创者

祖籍:热河

政治面貌:中共党员

追随艺术之光

常书鸿自幼爱好绘画,并随三叔父学画、填色。心中早已种下了艺术种子的常书鸿在浙江省立甲种工业学校只好选择与绘画相关的专业。并在求学期间,参加画会、写生,临摹刊物名画。

1904年4月6日,常书鸿出生于浙江杭州,自幼爱好绘画,随三叔父学画、填色。小学四年级开始学国画,并试用炭笔学画人像。

1918年,毕业于杭州蕙兰中学附属蕙兰小学(杭州第二中学前身) ;同年,入读于浙江省立甲种工业学校(浙江大学前身)。但常书鸿心中早已种下艺术的种子,他只能选择与绘画相关的染织专业,学习染色和织物图案画。求学期间,他参加了由画家丰子恺等人组织的西湖画会,到西子湖畔写生,临摹刊物上的西方名画,并为人画像,赚取报酬,以贴补家用。

在巴黎留学期间的常书鸿

在巴黎留学期间的常书鸿

1925年,任省立工业专科学校美术教员。

1926年,学校转为浙江大学工业学院,任本科美术教员。

1927年,带职自费赴法国留学。在法国除在一家中国饭馆做工外,常书鸿把全部业余时间都用在了学习法文和绘画技术上。他先考取了里昂中法大学,随后以公费生的身份在里昂美术学校专攻美术。常书鸿因为没有中国国内专业美术学校的证书,不能投考插班,只得从一年级开始学习石膏素描。

1928年,彩色铅笔画《木工》获得康德铅笔公司速写绘画奖第一名。

1930年,加了全校以“木工”为题的素描康德考试,获得第一名奖金,提前升入油画班。

1932年,毕业于法国里昂国立美术学校,毕业作品油画《G夫人像》获得全校毕业生作品第一名,油画《乡愁曲》参加里昂沙龙获得优秀画奖,油画《浴后梳妆》获得里昂市保送巴黎公费学习考试第一名;后获得里昂市公费奖学金,转入巴黎高等美术学校继续深造。

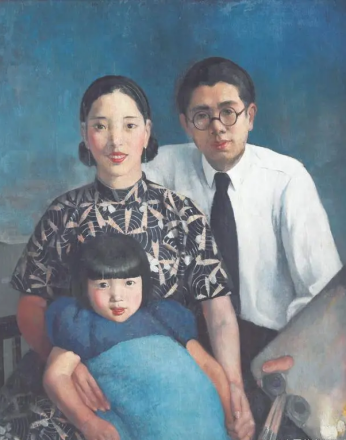

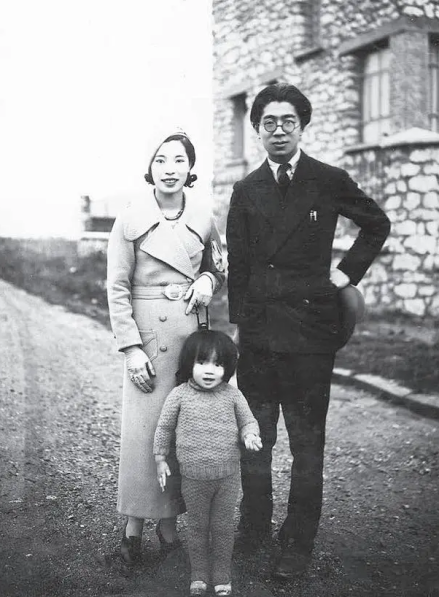

1933年,常书鸿与妻子陈芝秀、女儿常沙娜在巴黎街头

1933年,常书鸿与妻子陈芝秀、女儿常沙娜在巴黎街头

1933年—1935年,在新古典主义大师、法兰西艺术院院士、巴黎高等美术学校教授劳朗斯画室学习。

1934年,油画《病妇》参加里昂春季沙龙获得金质奖。

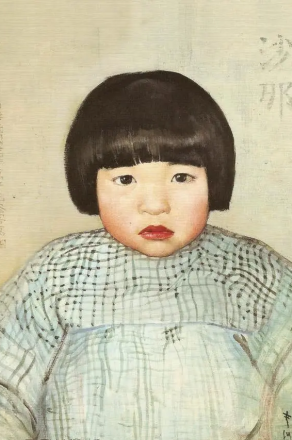

1935年,油画《沙娜像》由法国国家博物馆收购,现藏于乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心;油画《紫葡萄》获得法国巴黎高等美术学校劳朗斯画室第一名;油画《裸妇》参加里昂春季沙龙获得金质奖,并由国立里昂美术馆收藏;另在巴黎举行个人画展,展出作品50余幅,并当选为巴黎美术家协会超选会员、巴黎肖像画协会会员。

立志奉献祖国

常书鸿在巴黎塞纳河畔一个旧书摊上偶然看到伯希和编著的《敦煌石窟图录》,它所呈现的“长达千余年的精美绝伦的中国美术史”,让常书鸿深感震撼。这一切让怀抱着“艺术高于一切”“为艺术而艺术”的观念来到巴黎的常书鸿在思想上发生了变化。

1937年,常书鸿(左六)与校友在湖南沅陵

1937年,常书鸿(左六)与校友在湖南沅陵

1937年10月,国立北平专科学校辗转在江西江西牯岭开学;11月,随学校迁至湖南沅陵。

1938年,国立北平专科学校和杭州艺术专科学校合并成立“国立艺术专科学校”,常书鸿被聘为造型艺术部主任、西画系教授。

1939年,随学校搬迁到云南昆明。先在昆华小学复学,后迁往昆明附近的安江村。

1942年,常书鸿在重庆沙坪坝凤凰山写生

1942年,常书鸿在重庆沙坪坝凤凰山写生

1941年,在四川成都、灌县、郫县、青城山等地写生,油画风景写生和水彩画三四十幅,后在成都举办画展。

1942年,建筑学家梁思成找到常书鸿,问他愿不愿意去国民政府教育部拟议中的敦煌艺术研究所工作。这正是常书鸿求之不得的愿望,他表示愿意承担这一任务;8月,任“国立敦煌艺术研究所”筹备委员会副主任委员;同年秋,常书鸿踏上了敦煌之行,从此开始了长达半个世纪对敦煌的保护和研究工作。

与敦煌共命运

从1943年到达敦煌,到1982年迁往北京,常书鸿在敦煌开展了长达40年的对敦煌的保护和研究工作。40年风雨历程,常书鸿在敦煌事业中克服了一个又一个困难,为敦煌艺术付出了全部精力和心血。

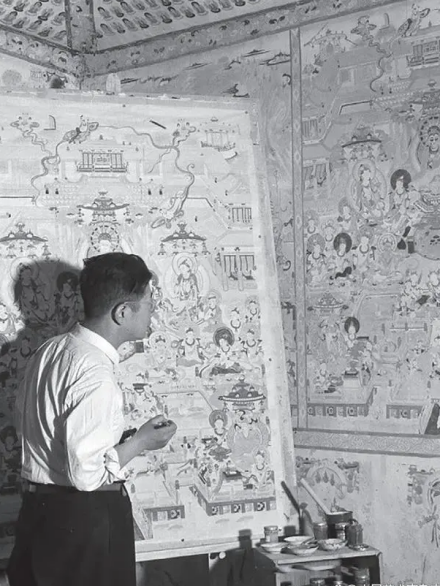

20世纪40年代,常书鸿在敦煌莫高窟临摹壁画

20世纪40年代,常书鸿在敦煌莫高窟临摹壁画

1944年,任国立敦煌艺术研究所所长。

1945年,国民政府教育部宣布解散研究所,所内全部工作移交敦煌县政府。抗战胜利,举国欢庆,所里的很多人相继离开。常书鸿视敦煌为安身立命之本,他深知研究所要想生存下去,只能靠自己的努力。常书鸿带着一双儿女先前往兰州,在兰州与女儿常沙娜举办了一场宣传敦煌艺术的联合画展,展出父女二人作品80多件。在重庆,常书鸿认识到宣传对于敦煌的重要性,特别是举办敦煌艺术展览和出版敦煌读物与图册的重要性,重庆之行成果显著。

1946年6月,从重庆新聘了一批艺专毕业大学生,购置了图书、绘画器材及生活必需品,返回敦煌。常书鸿认识到,临摹工作也就是保护工作,他准备用3年时间,临摹出一套代表各个朝代不同风格的壁画和彩塑的摹本来。

1947年,创作油画作品《敦煌农民》。

1949年,创作油画作品《雪朝寒雀》。

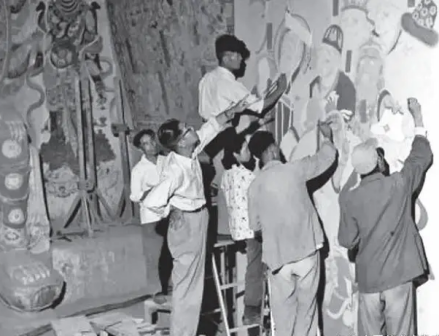

20世纪50年代,常书鸿(左二)指导工作人员临摹壁画

20世纪50年代,常书鸿(左二)指导工作人员临摹壁画

1951年,创作油画作品《走向莫高窟》。

1951年10月—1952年1月,先后在印度、缅甸进行友好访问。访问期间,参观了印度、缅甸的文化古迹、学校、艺术和科学设备等等,在印度新德里、孟买和缅甸曼特拉等城市举办了“新中国建设成就展览”“敦煌艺术展览”。

1952年,创作油画作品《敦煌九层楼》。

1954年,创作油画作品《莫高窟四月初八庙会》《蒙古包中》。

1956年7月,加入中国共产党。

1958年,在日本东京举办“敦煌艺术展”。

1958年—1962年,任兰州艺术学院院长。

1963年—1965年,在周恩来的直接关怀下,组织进行莫高窟南段窟区崖壁、栈道加固工程。文革其间遭到迫害,使其身心受到伤害。

1964年12月—1975年1月,当选为中华人民共和国第三届全国人民代表大会代表。

1974年,创作油画作品《水仙花》。

1977年,恢复工作。

1978年3月—1983年6月,当选为中华人民共和国第五届全国人民代表大会代表。

1979年,当选为中国文学艺术界联合会第四届全国委员会委员。

献身艺术事业

常书鸿把自己的一生都献给了中国现代艺术事业。不管是从事油画创作和拯救工作,还是从事保护敦煌艺术工作,他都是为了一个目的:促进中国艺术的繁荣,让中国民族艺术立足于世界之林,让世界人民了解中国。

1982年—1984年,常书鸿任敦煌文物研究所名誉所长。

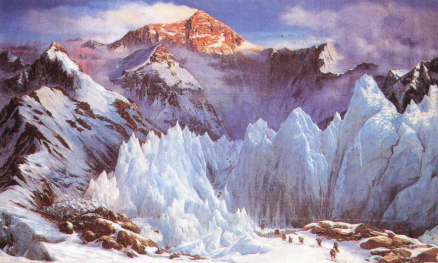

1982年3月,任国家文物局顾问 ;4月,回母校浙江大学参加85周年校庆活动;10月,在浙江大学与妻子李承仙合作绘制大型油画《攀登珠峰》。

1983年,创作作品《红花》《二月堂》。

1983年6月—1988年4月,当选为中国人民政治协商会议第六届全国委员会委员。

1984年,任敦煌研究院名誉院长。

1989年,创作油画作品《从协和医院病房眺望》。

1990年,被日本创价大学授予名誉博士学位 ;11月,在日本静冈富士美术馆举办《常书鸿·嘉煌父子画展》。

1993年8月,编著完成回忆录《九十春秋——敦煌五十年》。

1994年6月23日,在北京逝世,享年90岁 。他的骨灰一部分被安放在敦煌莫高窟对面。在他灵骨栖地,一方黑色花岗岩大碑上,镌刻着赵朴初为之撰写的大字:“敦煌守护神常书鸿”。

家世背景

1965年,常书鸿(右一)一家在敦煌莫高窟合影

1965年,常书鸿(右一)一家在敦煌莫高窟合影

婚姻家庭

1945年,常书鸿与女儿常沙娜、儿子常嘉陵在莫高窟

1945年,常书鸿与女儿常沙娜、儿子常嘉陵在莫高窟

绘画作品

创作时间 | 作品名称 | 作品类型 | 作品图鉴 |

|---|---|---|---|

1932年 | 《G夫人像》 | 布面油画 |

|

1933年 | 《画家家庭》 | 布面油画 |

|

1934年 | 《D夫人像》 | 布面油画 |

|

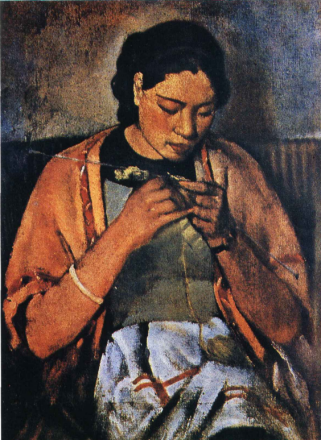

1934年 | 《织毛衣》 | 油画 |

|

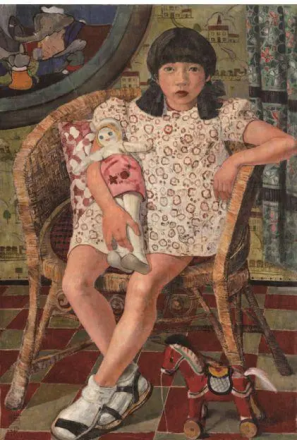

1935年 | 《沙娜像》 | 布面油画 |

|

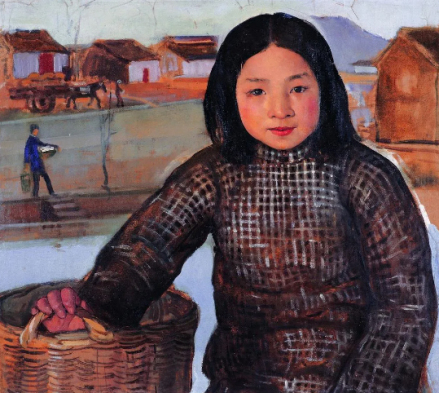

1936年 | 《街头幼女》 | 油画 |

|

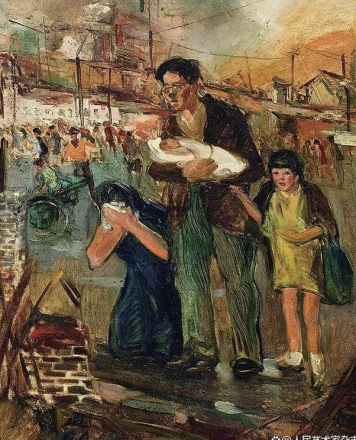

1938年—1942年 | 《重庆大轰炸》 | 布面油画 |

|

1939年 | 《沙娜像》 | 布面油彩 |

|

1939年 | 《平地一声雷》 | 布面油彩 |

|

1941年 | 《大地》 | 油画 |

|

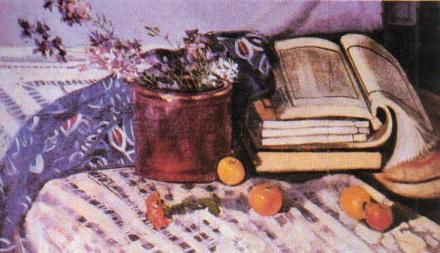

1942年 | 《静物》 | 布面油彩 |

|

1942年 | 《静物(李子、壶)》 | 布面油彩 |

|

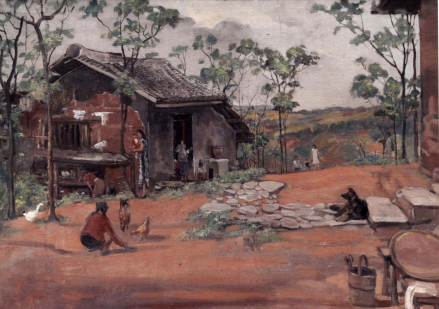

1942年 | 《重庆凤凰山即景》 | 布面油彩 |

|

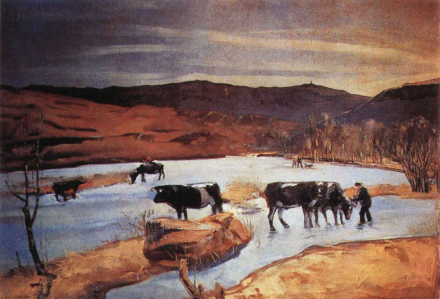

1943年 | 《莫高窟冰河上》 | 油画 |

|

1944年 | 《临摹工作的开始》 | 布面油画 |

|

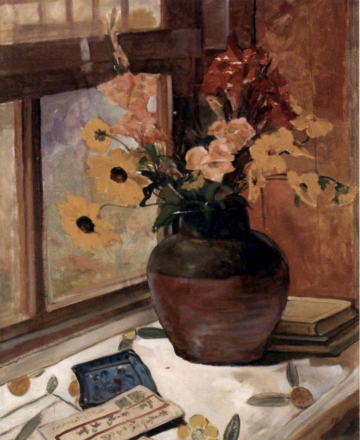

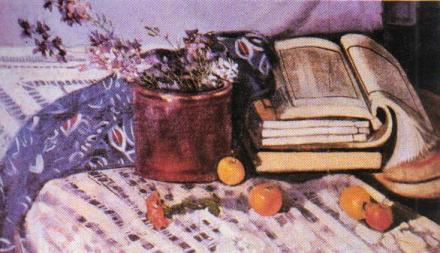

1945年 | 《书斋一角》 | 油画 |

|

1947年 | 《敦煌农民》 | 布面油画 |

|

1949年 | 《雪朝寒雀》 | 布面油画 |

|

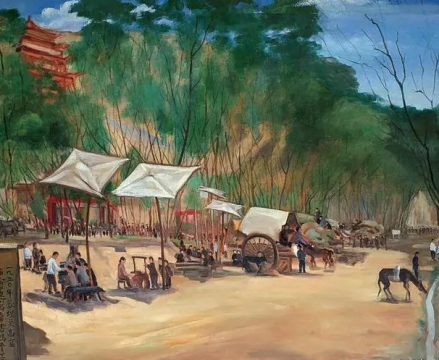

1950年 | 《敦煌莫高窟庙会》 | 布面油画 |

|

1950年 | 《奶奶》 | 布面油画 |

|

1951年 | 《走向莫高窟》 | 布面油画 |

|

1952年 | 《敦煌九层楼》 | 布面油画 |

|

1954年 | 《莫高窟四月初八庙会》 | 布面油画 |

|

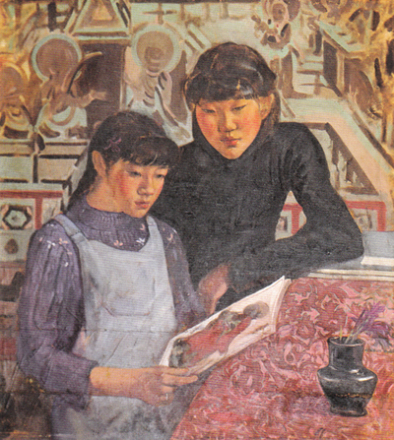

1954年 | 《蒙古包中》 | 布面油画 |

|

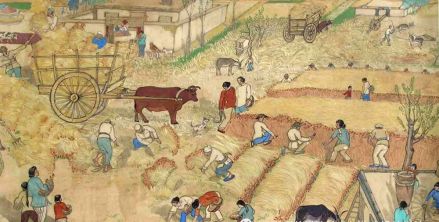

1956年 | 《敦煌秋收图》 | 油画 |

|

1973年 | 《牡丹》 | 油画 |

|

1974年 | 《水仙花》 | 布面油画 |

|

1978年 | 《献给敢于攀登科学高峰的同志》 | 油画 |

|

1983年 | 《红花》 | 油画 |

|

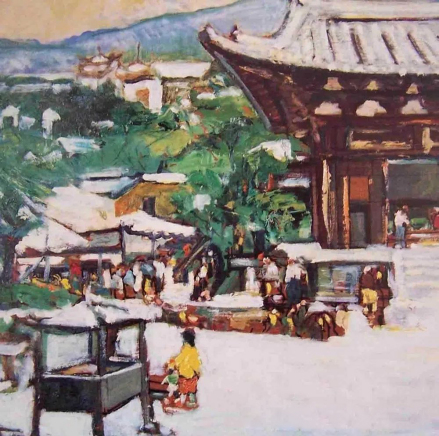

1983年 | 《二月堂》 | 油画 |

|

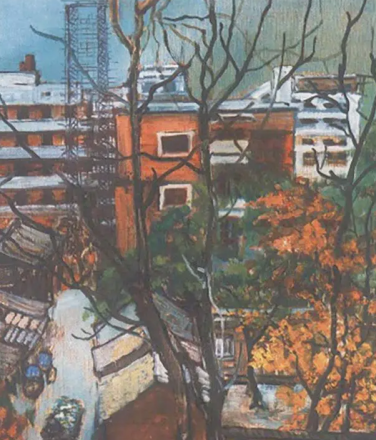

1989年 | 《从协和医院病房眺望》 | 布面油画 |

|

1992年 | 《珠穆朗玛峰》 | 油画 |

|

1993年 | 《 敦煌春天》 | 油画 |

|

敦煌摹本

创作时间 | 作品名称 | 作品规格 | 作品图鉴 |

|---|---|---|---|

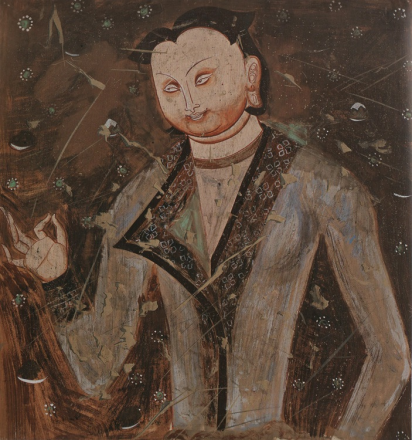

1943年 | 《苦修图》 | 34.5cm×54.3cm |

|

1944年 | 《萨埵那舍身饲虎》 | 77.3cm×98cm |

|

1944年 | 《尸毗王本生 》 | 83.8cm×102cm |

|

1953年 | 《女供养人》 | 60.3cm×56cm |

|

学术论著

出版时间 | 著作名称 | 著作类型 | 作者 | 出版社 |

|---|---|---|---|---|

1959年 | 《常书鸿(画册)》 | 独著 | 常书鸿 | 人民美术出版社 |

1980年 | 《土居淑子译.敦煌の艺术(日文)》 | 合著 | 常书鸿、土居淑子 | 京都同朋社 |

1994年 | 《敦煌的光彩——池田大作与常书鸿对谈录》 | 池田大作、常书鸿、高屹、张同道 | 三联书店(香港)有限公司 | |

2004年 | 《常书鸿文集》 | 独著 | 常书鸿 | 甘肃民族出版社 |

2011年 | 《九十春秋——敦煌五十年》 | 独著 | 常书鸿 | 北京大学出版社 |

参考资料 | ||||

学术论文

刊发时间 | 论文名称 | 刊物名称 |

|---|---|---|

1945年 | 人与艺术 | 《西北文化》 |

敦煌艺术研究所发现六朝残经 | 《史学杂志(创刊号)》 | |

1946年 | 敦煌艺术与今后文化建设 | 《文化先锋》 |

敦煌艺术与今后文化建设(1-3) | 《西北日报》 | |

1948年 | 从敦煌近事说到千佛洞的危机(1-5) | 《大公报(上海)》 |

1949年 | 敦煌千佛洞的今昔(1-6) | 《昆仑》 |

1951年 | 敦煌艺术的源流与内容 | 《文物参考资料》 |

敦煌艺术 | 《新观察》 | |

敦煌艺术的源流与内容 | 《文物》 | |

从敦煌艺术看中国的民族艺术风格及其发展特点 | 《艺术生活》 | |

控诉美国强盗盗窃敦煌文物的罪行 | 《光明日报》 | |

1952年 | 敦煌文物在兰州的展出 | |

1955年 | 从敦煌壁画看历代人民生活 | 《甘肃日报》 |

阿旃陀和敦煌——纪念印度阿旃陀石窟艺术1500周年 | 《光明日报》 | |

1956年 | 敦煌壁画中的历代人民生活画 | 《文物》 |

谈敦煌图案 | ||

1958年 | 漫谈古代壁画技术 | |

敦煌 | 《佛教艺术(敦煌佛教美术特集)》 | |

从中日文化交流历史说到敦煌艺术在日本展出 | 《美术》 | |

敦煌艺术在日本 | 《文汇报》 | |

1959年 | 敦煌十年(回忆录) | 《红旗手》 |

大放光彩的千佛洞 | 《甘肃日报》 | |

1961年 | 敦煌莫高窟的维修工作 | |

1962年 | 夏天的敦煌 | 《文汇报》 |

礼失而求诸野 | 《甘肃日报》 | |

敦煌的春天——从敦煌近事说到祖国的文物工作 | 《文汇报》 | |

祖国艺术的瑰宝 | 《解放日报》 | |

从“人大于山”说起 | 《人民日报》 | |

1963年 | 敦煌抒感 | 《光明日报》 |

1965年 | 敦煌新姿 | |

1976年 | 敦煌壁画与江青的复辟梦 | 《甘肃日报》 |

1977年 | 周总理关怀敦煌文物工作 | |

1978年 | 怀念·回忆·决心 | |

敦煌莫高窟艺术 | 《文物》 | |

“丝绸之路”上的一颗明珠——介绍敦煌莫高窟艺术 | 《光明日报》 | |

1979年 | 敦煌石窟艺术 | 《甘肃日报》 |

敦煌的“万里长城” | 《艺术世界丛刊》 | |

参观《敦煌艺术摄影展览》有感 | 《光明日报》 | |

1984年 | 敦煌壁画与野兽派绘画 | 《美术家(香港)》 |

参考资料 | ||

中国美术发展思考

20世纪40年代,常书鸿等在莫高窟前合影

20世纪40年代,常书鸿等在莫高窟前合影

常书鸿设想的中国新艺术是“所谓新艺术形式的创造,就是现代中国人的灵魂在艺术上的显现,不是洋画的抄袭,不是国画的保存,也不是中西画的合璧。只要能显示民族性,只要能够表示时代精神,艺术家个人的风格,不论采取洋法或国法都还是中国新艺术的形式”,这样的思想已经超越了绘画形式之争,流派之争而是对一个民族艺术的洞察,值得后人思考。在当初提出这样高屋建领的思想,体现了常书鸿对艺术本质的深入把握。

敦煌艺术地位认知

1954年,常书鸿在莫高窟第130窟峭壁上指挥修栈道

1954年,常书鸿在莫高窟第130窟峭壁上指挥修栈道

常书鸿从敦煌艺术、绘画中看到了中国传统艺术的精华所在。因而使常书鸿放弃了国外的安逸生活而回到中国,选择了敦煌的事业。他认识到了敦煌艺术的意义和价值,看到了敦煌艺术在中国美术发展中将会推动中国绘画的改革,来促进中国美术走向现代,走向民族化。他要整理、研究这些古代的艺术品,把这些伟大的艺术品介绍给世人,让所有学习中国绘画的人们知道真正的中国艺术精华是在敦煌。常书鸿从继承并弘扬敦煌艺术这一传统艺术,从以期创立中国自身的新民族艺术这一愿望出发。他看到中国新美术的发展决不是靠一两个有名的画家就可以改变的,而是要培养一大批真正懂得中国传统艺术的人才,逐渐创立新的时代艺术。

敦煌艺术研究推广

常书鸿创建了一个对中国学术史和艺术史影响深远的研究所——敦煌艺术研究所,有计划有目的对敦煌石窟开始保护和研究。首先通过临摹学习掌握古代绘画的技法,给壁画留下副本,也便于去外地展出。常书鸿认为要向世人传达敦煌壁画的真实韵味,必须要客观地临摹。1947年冬至1948年春,常书鸿带领同事对莫高窟有壁画和彩塑的洞窟进行全面编号,梳理出492个编号洞窟,2415尊塑像,编选出十余个壁画专题,选绘壁画800余幅。

在中华人民共和国成立后的十余年间,敦煌壁画的临摹品分别在国内8个城市和国外六个国家的11个城市展出,产生了影响。中国乃至外国的观众正是通过这些临摹品而了解和认识敦煌艺术,使敦煌艺术深入人心,越来越多的人们认识到了敦煌艺术正是中国古代艺术的一个杰出代表,对于认识中国传统艺术特别是传统绘画艺术具有重要的意义。敦煌艺术在中国美术史的地位已经成为一种常识。而大家能获得对中国美术史这样一种全新认识,是与常书鸿他们的努力分不开的。常书鸿在敦煌的事业对中国新美术的发展具有更重要的历史意义,正是敦煌艺术的研究与弘扬,在一定程度上推动着中国现代美术的发展。他对敦煌壁画的临摹和研究,填补了中国美术史上的空白,开拓了中国敦煌美学,为敦煌艺术的研究和传承奠定了坚实基础。

艺术思想

追求古典风格,反对形式主义

晚年时期的常书鸿在莫高窟

晚年时期的常书鸿在莫高窟

学贯中西艺术,强调洋为中用

常书鸿认为的“中国新艺术”是中国艺术精神的表达,而不只是对西方绘画形式的盲目崇拜,是能够体现民族的、时代的艺术形式,这是他的艺术思想中最重要的部分。常书鸿在留学生涯的后期,就开始思考探寻一条将西方油画的写实技法与中国传统绘画相结合的中国新式油画之路。而常书鸿长期的留学生活能够让他更理性、辩证地思考中西方绘画的关系。常书鸿在艺术上的尝试不只在古典主义的领域中,而是尝试从其他的艺术形式中寻找借鉴,中国传统艺术成为其中的一个重要来源。

保护敦煌遗产,宣扬民族风格

常书鸿从法国回到国内之后,曾短暂投身于艺术教育事业,但是心中仍然无法放下敦煌,最终前往敦煌追寻自己的理想。在敦煌常书鸿面对这些被破坏的艺术瑰宝感到痛心惋惜,后组织人员对壁画实施保护措施。为了能够更好地研究敦煌艺术,常书鸿和研究员们开始了对壁画的修复和临摹。在研究中,常书鸿发现,虽然敦煌艺术是以宣传佛教文化为出发点,但是在艺术风格上却体现着汉唐风格。他认为这种现象的出现主要有两个原因,一是“唐代是中国古典艺术现实主义传统发展的高潮”,二是“作家对现实生活有深刻的体验”,也就是融合当地已有的本土元素让外来文化更易被接受。这也使常书鸿有了新的思路,即以本民族的文化为根基,再选择性地接纳外来文化,并融合发展出新的风格。常书鸿将这种对敦煌艺术的研究总结为一种代表时代与民族的艺术风格,也就是艺术创作不仅要能够反映现实生活,还要表现本土风格和时代精神。因此,在创作过程中,常书鸿进一步突出了作品所处的时代特征及本土风格,并且在绘画技法上更追求写实的表达,选材也更贴近民众的生活。

艺术观点

艺术价值观

常书鸿认为,艺术有绝对价值和相对价值之分。那些从心灵深处产生的艺术作品,能够经得起时间的磨励和考验,即使在历经千百年之后,依然能够感染人,留传后世。这样的艺术具有绝对价值。而有些艺术品,虽然表面豪华绚丽,当时能给人一种视觉上的欣赏愉悦;或者由于艺术效果的宣传,由于不同时代的不同审美观点、不同利害关系,虽然在一定时期也曾被人们当作有价值的艺术品,但是不能给人以思想上的感染力,因而不具备真正的艺术价值。这样的作品,即使曾经被捧得很红,终会因其思想的贫乏,内涵的浅薄,随着时间的打磨而淡出人们的记忆。这样的艺术只具有相对价值。

关于艺术的绝对价值,常书鸿的观点是,判断一件作品价值的关键在于它给人的感动、给人心灵带来的震憾是强还是弱。要求艺术家有宏大的精神,才能创造出感动人的伟大艺术。判断作品的艺术价值“应当看其内在的东西是有价值还是没有价值,应单从作品本身出发,感受作品给人的感召力和影响力。而不是关键看是谁的作品,继而考虑其是否是名人”。如果戴上了这样的有色眼镜,就难以区分艺术作品与非艺术作品,把艺术品当作了商品,看到的是商业价值而非艺术价值。也不能以个人的好恶为判断基础,而是应以一种带有普遍性的、能经得起考验的价值观。

平民艺术观

早年在巴黎学习绘画时常书鸿曾报着“为艺术而艺术”的观点。到敦煌后,对敦煌艺术进行了深入了解,常书鸿因其伟大的平民性而感动、震憾和深省。敦煌莫高窟,历经平民艺术家们10个世纪的创造,为人类留下了艺术瑰宝,书写了一部中国美术史。它承前启后地保存了自十六国起1600年历代劳动人民修建创造的精华。敦煌艺术具有很多反映平民自身生活和理想的画面,淋漓尽致地表现了平民生活。它诚挚地表现了历代的社会风貌、人文习俗、人物服饰、舟车、耕作、舞乐等各方面的演变与发展,也大量反映了当时劳动人民进行生产斗争的各种场景,如渔猎、家事、营造、推磨、舂米、制陶……还描绘了一些生产、交通工具,保留了大量亭台楼阁、宫殿城池、店铺等古建筑形象。其他还有婚丧、行医、学校、酒肆、音乐、晏会、兵器等,反映了不同阶层的不同生活侧面。这一切,对研究中国古代的政治、经济、军事、文化等提供了资料,具有历史价值,同时具有艺术价值。而这些艺术作品,都是那些平民艺术家们凭着自己的艺术天份、虔诚的宗教信仰和不尽的创作热情创造出来的。敦煌艺术,让常书鸿感到艺术的精髓升华于民众的心灵,民众拥有创造力和克服困难的力量。艺术应该为民众服务,应当在作品中表现自己的思想和理想,奉献给民众,为民众做出自己的贡献。

油画特点

油画综述

常书鸿的油画风格受其老师保尔·阿尔伯特·劳伦斯的影响,基本功扎实,造型严谨、画面精致和谐,显示着典雅的古典风范,色彩则吸收了德拉克洛瓦的热情奔放之长,融入了自己的新意,作品中的艺术形象纯朴、动人,并富有浓郁的装饰趣味 ;综观常书鸿油画作品,有几大特点:一,重写实的油画风格;二,富有民族气息的油画语言;三,画面的装饰性。结合其学习经历和各时期油画作品,总体上可以归结为三方面的原因决定了他的绘画风格:一,早年学习染织美术;二,1927年赴法国留学,先后学习于里昂国立美术专科学校和巴黎高等美术学校;三,1936年回国后,由于对敦煌绘画的研究,也使其绘画风格又发生了变化。常书鸿的油画题材广泛,肖像、风景、静物都有所涉及。

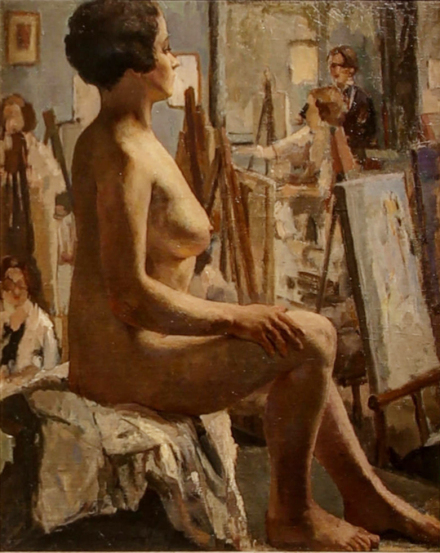

人体油画

常书鸿人体油画习作

常书鸿人体油画习作

风景静物

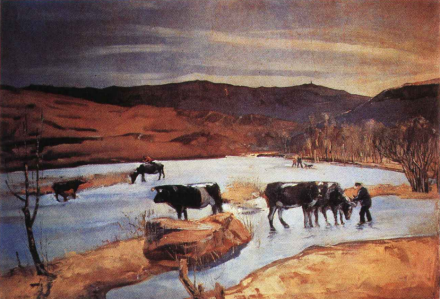

常书鸿油画作品《平地一声雷》

常书鸿油画作品《平地一声雷》

写实风格

重写实,是那一时代留学海外画家中的一股思潮。由于当时对传统绘画怀疑和批判的依据,往往是从西方绘画而来的美学观点,即认为中国画脱离生活,不能表现真实的社会生活。追求写实是那部分画家的共性,常书鸿也是其中之一。对比常书鸿的油画作品,其早年留学法国时的作品都体现了其写实的西方油画特色。这一时期常书鸿在油画创作技巧上,是注重结构、光线、色彩的典型西方“学院派”风格。当时的常书鸿虽然受印象主义的影响,但更注重的还是被学院派视为典范的新古典主义。常书鸿在其留法期间,尤其是前期绘画创作,是十分欧化的。

民族风格

常书鸿油画作品《莫高窟冰河上》

常书鸿油画作品《莫高窟冰河上》

装饰风格

1956年常书鸿与李承仙合作《敦煌秋收图》

1956年常书鸿与李承仙合作《敦煌秋收图》

油画语言

常书鸿在留法期间,并没有忽略对国内绘画的关注。他曾指出:“无所谓洋画与国画,无所谓新法与旧法,我们需要共同的展进我们新艺术的途径,一个合乎时代新艺术的产生”。从这段话中,能看到常书鸿对待国画和油画的态度。“中国人的灵魂”“不是洋画的抄袭”这些字眼,不仅代表了当时艺术家的爱国心声,也代表了他们在艺术上的主张和希冀。这种高屋建瓴地艺术观点,对艺术体现民族精神有重要影响,所以民族性在其作品中体现的更为自然、真实 。当然,除了时代决定的艺术思想之外,还离不开对绘画艺术本体的认识和掌握,特别是中国艺术的特征。对常书鸿来讲,敦煌艺术的研究是这一艺术观点的最好实践。特别是对中国绘画中的线条,常书鸿有很好的认识和理解。在敦煌的艺术殿堂,常书鸿看到的不仅仅是线,还有色彩也有构图。这些中国传统的艺术手法,在其作品中是显而易见的。敦煌艺术研究,对其油画的创作,产生了影响,特别是在民族气息的特点上。

画面构图

常书鸿作品《菜花》

常书鸿作品《菜花》

物体造型

1934年画于巴黎的《野兔》一画,显示出常书鸿造型功力和特点。野兔的毛画得很有质感,头部尤为成功,耳朵刻画得很逼真,眼睛画得极精到。对盘子中鸡蛋的刻画效果颇佳,极见功底。衬布和背景处理得简练概括,整幅画实中有虚,主次分明,简繁并用,错落有致。这幅画造型严谨是显而易见的,功底的扎实也是不言而喻的。从这之后的半个世纪中,常书鸿的造型特点仍然保持着虽小有变化,但总体上是一致的。中后期的作品,在造型上显得更精练、更概括、更准确、更自由。尤其是在自由中体现出严谨,这一点更为突出、更难能可贵。

画面色彩

常书鸿油画《书斋一角》1945年作

常书鸿油画《书斋一角》1945年作

用笔技巧

常书鸿油画作品《牡丹》,1973年画于兰州

常书鸿油画作品《牡丹》,1973年画于兰州

作品《敦煌春天》

常书鸿作品《敦煌春天》

常书鸿作品《敦煌春天》

培养成果

常书鸿将敦煌保护与研究工作持为己任,在人才方面不断加强,培养、吸收了如董希文、张琳英、乌密风、周绍淼、潘洁兹、李浴、范文藻、常沙娜、段文杰、史维湘等一批艺术家和专家学者,造就和总结了敦煌壁画艺术的研究临摹方针。

作品获奖

时间 | 作品名称 | 作品类型 | 奖励名称 |

|---|---|---|---|

1928年 | 《木工》 | 彩色铅笔画 | 康德铅笔公司速写绘画奖第一名 |

1932年 | 《G夫人像》 | 油画 | 法国里昂国立美术学校毕业生作品第一名 |

1932年 | 《乡愁曲》 | 油画 | 里昂沙龙优秀画奖 |

1932年 | 《浴后梳妆》 | 油画 | 里昂市保送巴黎公费学习考试第一名 |

1933年 | 《湖畔》 | 油画 | 里昂春季沙龙银质奖 |

1934年 | 《病妇》 | 油画 | 里昂春季沙龙金质奖 |

1935年 | 《紫葡萄》 | 油画 | 法国巴黎高等美术学校劳朗斯画室第一名 |

1935年 | 《裸妇》 | 油画 | 加里昂春季沙龙金质奖 |

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |

|---|---|---|

1991年 | 享受国务院特殊津贴专家 | 中华人民共和国国务院 |

2000年 | 敦煌文物保护研究特殊贡献奖 | 甘肃省人民政府、国家文物局 |

2023年9月 | 杰出贡献奖 | 联合国教育、科学及文化组织 |

“常书鸿是中国敦煌学的奠基者和敦煌文化事业的开创者,他十载寒窗留洋,半个世纪苦旅敦煌,为中国艺术发展、为中国文化事业走向新的世纪奋斗一生。他从‘为艺术而艺术’走向‘为生活而艺术’,而后倾注全力献身于敦煌石窟艺术的研究与保护事业。他一生所爱,只在敦煌。他,是当之无愧的‘敦煌守护神’。”(《人民艺术家》评)

“坚守敦煌的常书鸿,坚守的其实是一种信念,而这种信念正来自于他对本国文化的热爱和自信。他用实际行动向世人证明了敦煌文化不再是‘吾国学术之伤心史’。”(历史学家、古典文学研究家陈寅恪评)

“常书鸿坚守敦煌,以苦行僧般的坚忍与执着,为敦煌艺术的保护、研究和传播做出了无以替代的贡献。”(中国侨网评)

“常书鸿是敦煌研究院的创始人、敦煌石窟保护研究事业的开拓者和奠基者。数十年来,以常书鸿为代表的专家学者们扎根敦煌,在荒无人迹的沙漠中开辟出一片天地,为保护和弘扬祖国的瑰宝、人类的文化遗产做出了卓越的贡献;常书鸿的一生,反映了一位爱国画家对中国新艺术的探索之路:先是留学西方,学习油画,继而重新认识和研究中国传统艺术,开创新的艺术之路,后来将自己毕生精力全部奉献给了敦煌石窟的保护和研究事业,为敦煌事业的开创和发展做出了杰出的贡献。”(时任敦煌研究院名誉院长、中央文史研究馆馆员樊锦诗评)

“筚路蓝缕,居功至伟,常公大名,宇宙永垂。”(语言学家、文学家、史学家、教育家、社会活动家季羡林评)

“常书鸿是敦煌研究院的开创者,正因为他的开创,我们一代一代的敦煌人,一代一代的莫高窟人坚守在敦煌。”(时任敦煌研究院院长赵声良评)

“常书鸿是中国杰出的敦煌学学者,提起敦煌,就必然会想到敦煌守护神常书鸿。同时,他又是著名的油画家、优秀的艺术理论家。他早年留学法国学习艺术,取得了斐然的成绩。”(敦煌文学与艺术界联合会评)

“常书鸿治学严谨,宽学厚积,是一位功力和才华过人的艺术家。”(中国国家画院公共艺术院原院长、画家袁运甫评)

“常书鸿学识渊博、造精深、卓然成家;作为著名画家,他是中国早期留法并取得重要艺术成就的艺术家之一,在国际上享有很高声望;常书鸿一生光明磊落、克已奉公、兢业业,其风范将长存。他的一生是奋斗不息的一生,是追求真理、热爱艺术的一生,他对保护敦煌石窟、弘扬民族艺术、发展文物事业的伟大贡献是不可磨灭的。”(《丝绸之路》评)

竖立雕像

常书鸿雕像

常书鸿雕像

纪念展馆

1999年11月26日,常书鸿作品捐赠仪式暨常书鸿美术馆开馆仪式在浙江省博物馆举行。常书鸿夫人李承仙代表家属向人民政府捐赠了常书鸿作品240余件。为了展示常书鸿作品,浙江省博物馆专门开设常书鸿美术馆,永久珍藏、展示。

人物传记

出版时间 | 传记名称 | 作者 | 传记图鉴 |

|---|---|---|---|

2004年 | 《常书鸿:敦煌铸就五字碑》 | 叶文玲 |

|

2007年 | 《大鸿飞天——常书鸿传》 | 叶文玲 |

|

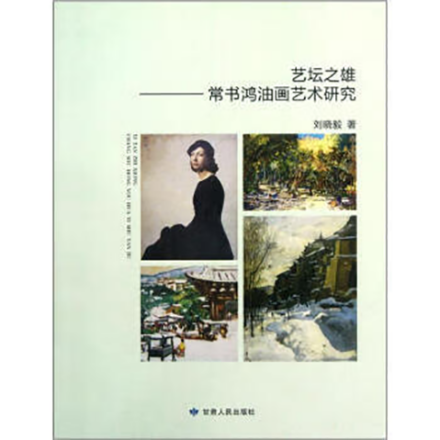

2012年 | 《艺坛之雄——常书鸿油画艺术研究》 | 刘晓毅 |

|

2020年6月 | 《此生只为守敦煌:常书鸿传》 | 叶文玲 |

|

2023年5月,根据《国家文物局关于颁布1911年后已故书画等8类作品限制出境名家名单的通知》,常书鸿被列入“1911年后已故书画类作品限制出境名家名单”,其代表作不准出境。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。