-

胡小石 编辑

胡小石(1888年8月16日—1962年3月16日 ),名光炜,字小石,号倩尹,又号夏庐,斋名愿夏庐,晚年别号子夏、沙公,出生于江苏南京,祖籍浙江嘉兴,文字学家、文学家、史学家、书法家、艺术家、国学大师。于古文字、声韵、训诂、群经、史籍、诸子百家、佛典、道藏、金石、书画之学,以至辞赋、诗歌、词曲、小说、戏剧,无所不通,尤以古文字学、书学、楚辞、杜诗、文学史最为精到。曾任金陵大学教授,中央大学中文系教授兼系主任、文学院院长,南京大学中文系教授兼系主任,文学院院长,南京大学图书馆馆长,与陈中凡、汪辟疆并称南大中文系“三老”。

中华人民共和国成立后,任南京大学文学院院长,南京大学图书馆馆长,江苏省文物管理委员会主任委员,江苏省书法印章研究会主席,南京博物院顾问等。

执教期间,开课丰富多彩,在现代高校首开书法史、甲骨文、修辞学、古器物研究等新课程。研究领域广泛,在文字学、书法学和文学方面尤有成就。其《甲骨文例》公认为是甲骨文法研究的开山之作。书法史,自文字起源,古文、篆、籀、八分之别,汉魏碑帖以及二王以降至于近代书家之渊流支派,风格造诣,都详备深湛,惜文稿失于“文化大革命”期间。中国文学史研究和楚辞研究造诣精深,唐诗、七律等方面的研究也卓有建树。

1962年3月16日晨病逝于江苏省工人医院,享年74岁。有遗言,藏书赠南京大学图书馆,所藏文物捐赠南京博物院。

中文名:胡小石

国籍:中国

出生日期:1888年8月16日

逝世日期:1962年3月16日

毕业院校:两江师范学堂(南京大学前身)

职业:国学大师、文学家、史学家、书法家、艺术家

主要成就:一生执教、精通国学南京大学中文系系主任南京大学图书馆馆长

出生地:南京

代表作品:《甲骨文例》《远游疏证》《说文古文考》

祖籍:浙江嘉兴

胡小石

胡小石

1909年毕业於两江优级师范学堂,该校曾先后更名为南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学、南京大学;曾师从李瑞清、陈三立、曾农髯、郑大鹤、王静安、沈曾植等人。1910年,与同学杨仲子之妹杨秀英结为伉俪。

一生长期执教,曾在明智大学、武昌高等师范学校、西北大学、四川国立女子师范学院等校任教,历任北京女子高等师范学校教授兼国文部主任,云南大学教授兼文学院院长,金陵大学教授兼国文系主任,国立东南大学中文系教授、国立中央大学中文系教授兼系主任与文学院院长、南京大学中文系教授兼系主任与文学院院长,南京大学图书馆馆长。

师承梅庵

胡小石作品

胡小石作品

梅庵精于碑学,是清末享有盛名的大书家,胡小石得其指点,始学北碑《郑文公碑》和《张黑女墓志》,於《郑》取其坚实严密,於《张》取其空灵秀美,从此笔力沉着,书艺大进。

1917年,胡小石经梅庵先生介绍,到上海任明智大学国文教员。翌年1月,应邀到梅庵家当塾师,一方面教其弟侄经学、小学及诗文,一方面又师从梅庵及与梅庵过从甚密的晚清老宿沈曾植、郑大鹤(郑文焯)、王静安、曾农髯(曾熙)等,学帖学、金石文字学及书画、甲骨学等。

1920年秋,梅庵病逝,胡小石与梅庵同乡挚友曾农髯共理丧事,将其遗体安葬于南京城郊牛首山雪梅岭罗汉泉,墓旁植梅300株,筑室数间,名“玉梅花庵”。

胡小石尝云:“此三年(1918-1920)中,受益最大,得与梅庵先生朝夕晤谈,

胡小石书法

清道人书法

清道人书法

胡小石一生敬仰梅庵,每年逢梅庵忌日,必定素食;至清明节必亲赴牛首山扫墓。抗战后几经战乱,李墓竟无迹可寻。解放后,胡小石曾让学生侯镜昶代为寻访,但遍访未果。直至70年代末,侯教授才找到李瑞清墓园,益撰文“清道人其人其墓”,记述李瑞清的生平、成就及他与胡小石之间绵长的师长情谊。

与李大钊

胡小石无党无派,早年很少介入政治活动。但他为人真诚、正直,中年身处北洋军阀和国民党统治时期,自然对黑暗的社会现实深恶痛绝,同时为百姓、社稷的命运常怀忧虑,因而也就自然接近那些忧国忧民的共产党人和民主、进步人士。

胡小石书法

胡小石书法

有一次,北京高校师生发起“索薪运动”,李大钊、胡小石都参加了,大家围在新华门外抗议当局拖欠教师薪水,吁请派员解决问题。但半天无一名官员出面会见。李大钊义愤填膺,振臂高呼,突然因悲怆过度而昏厥在地。站在他身旁的胡小石极度震惊,多少年后言及此事,仍为李大钊的赤诚与义愤而感叹不已,他说:“守常兄平时极为温和,想不到他那天反应会这么激烈。”

1922年7月,胡小石辞职南返。女高师大部分留京的毕业生与第二届国文部的部分同学,请李大钊先生作陪,欢送胡小石,并在学校大礼堂前假山上摄影留念。胡小石手捧一束鲜花,站在中央,李大钊先生立其旁,其余师生分立于前。

1924年胡小石出任金陵大学教授兼国文系主任。不久,李大钊南下广州途经南京,曾专门下车,登门拜访胡小石。1927年4月,李大钊先生慷慨就义,噩耗传来,“先生哀之甚至,其后辄形诸梦寐”(曾昭燏《南京大学教授胡先生墓志》)。

烦国民党

李大钊故居

李大钊故居

民初著名书法家衡阳曾家髯(熙)先生对胡小石曾有一评价曰:“其为人孤峻绝物,苟非所与必面唾之,虽白刃在前不顾也。及观其事师敬友则循循然,有古人风。”信哉此言! 临危受命 风骨凛凛

金陵大学

金陵大学

蒋介石不久即颁布《全国总动员令》,进一步扩大内战,向解放区发动猖狂进攻。胡小石为刘溶池题写了“化大炮为纸鸢”六个行书字,表达他反内战、盼和平的迫切心愿。

1948年底1949年初,国民党军队接连溃败。行政院下达“国立院校应变计划”,企图强迫中央大学南迁广州或厦门或台湾,遭到中大教授的强烈反对。1 月21日,校务会议作出“以不迁校为原则”的决议。27日,中大校长、训导长、总务长三人弃职而去;31日,教授会投票选出梁希、胡小石、郑集、欧阳翥、张更、蔡翘、刘庆云、吴蕴瑞、楼光来、吴传颐、刘敦桢11名委员和李旭旦、张江树、宗白华、钱钟韩等人为候补委员组成的“中大校务维持会”,胡小石临危受命,与森林系教授梁希、生物系教授郑集一起被推为常务委员,主持校政。

胡小石

胡小石

4月1日,中央大学等10所专上学校六千余学生举行了“争生存、争和平”的请愿游行,胡小石为保护青年学生,坐一辆吉普车紧跟在游行队伍后面。学生队伍先后在大中桥和总统府遭到预先埋伏的警察和淮海战役败退回京的国民党军官的毒打。胡小石和刘庆云、张江树、吴传颐四位教授不避艰险赶到现场,也遭暴徒围追,胡小石及时进入总统府门房躲避,才免遭不测。

4月11日,南京各大专院校分别在中央大学、金陵大学、政治大学为“四·一”惨案中牺牲的烈士举行追悼会。胡小石先生亲致悼词。他所撰写的两幅挽联,悬挂在礼堂南面墙上,分别痛挽死难的物理系学生程履绎和电机系学生成贻宾。其中一幅挽联为: 你死,死得好惨,惨无人道;我哭,哭不出来,来悼英灵。

4月23日,百万雄师,挥戈南下,南京喜迎解放。8月8日,国立中央大学更名为国立南京大学。胡小石欣然出任国立南京大学校务委员会成员,兼任文学院院长。

与“六华春”

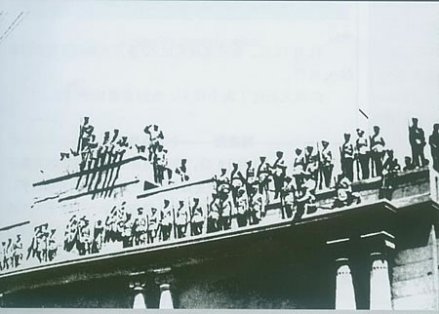

解放军占领南京

解放军占领南京

“文革”期间,曾经闹过这样一桩笑话:当时胡小石先生已逝世四年,但仍有红卫兵上门造反,说 “胡小石是资本家,必须打倒”。胡小石的长女胡令晖问红卫兵有何依据,红卫兵竟说:“六华春中西餐馆的招牌上明明白白地写着胡小石的名字,不是资本家又是什么?”其无知无识实令人哭笑不得。另一笑话为红卫兵要向当时的江苏省委书记彭冲兴师问罪,理由是他“家中不挂毛主席像,只挂胡小石的像。”其实彭冲家中挂的并非胡小石的像,而是他所书写的条幅。彭冲同志喜爱胡小石的书法作品,1988年江苏美术出版社出版了《胡小石书法选集》,已经担任全国人大常委会副委员长的彭冲欣然题写了书名。

南京博物院

南京博物院

胡小石曾经其师李瑞清先生介绍,与胡翔冬一起师拜陈散原(陈三立)先生门下,从受诗学。散原先生是陈宝箴之子、陈寅恪之父,清末诗坛“同光体”领袖之一。他因材施教,命胡翔冬专习中晚唐五律,胡小石专习唐人七绝,而后再就性之所近,兼习各体。胡小石谨遵师教,转学多师,自成风格。其生平所作,七绝居多,旨趣神妙,风调隽美。散原先生曾赞其“仰追刘宾客,为七百年来罕见。”胡小石女弟子、南京博物院院长曾昭遹在其所撰《南京大学教授胡先生墓志》中云:“先生为文,以龙门为宗。于诗,潜心陶谢与工部特深,又酷好谢翱,所作绝句,直追中晚唐。偶作小令,有宋人风致。”苏州大学钱仲联教授主编的《近代诗钞》收录胡小石诗作80余首。

胡小石一生所写诗词甚多,晚年曾厘为六卷:分别为《磐石集》《峡林》《无同沙词》《蜩楼草》(以上为1949年前所写古今体诗)、《东风堂集》(解放以后古今体诗)、《夏庐长短句》(毕生所填小令词)。其中三、四卷有亲笔定稿,第六卷有曾宪洛钞本,余皆未定。1962年胡小石先生去世后,在联合国任职的长子胡令德回大陆治丧,欲将其父手书诗集带到香港影印出版。当时任南京大学校长的郭影秋力主在内地先行出版。胡小石次子杨白华(出继舅家,改姓杨氏)广为收罗,编为诗词全集,寄中华书局。因当时内地出版社尚无印行现代人旧体诗词先例,故中华书局退稿南大胡小石遗著整理委员会。未几,“文革”风暴骤起,此稿亦遭掠,“文苑瑰宝”,就此失踪,殊为可惜!

胡小石书法

胡小石书法

胡小石才思过人,诗文“立马可待”。1950年夏,华东军政委员会陈毅将军来宁,在玄武湖翠虹厅约见南京文艺界知名人士。午餐之后,陈毅请胡小石先生赋诗留念,先生略思片刻,即吟五绝一首: 千秋倾城酒,十里送荷风。更以吞江量,完成跨海功。

诗中寄望有“儒将”之称的陈毅将军,挟百万雄师过大江之气势,一举完成跨海作战、解放台湾之千秋功业。

书目:

胡小石重师传少著述,思想学术,多散见弟子之作。

《甲骨文例》(1924)

《远游疏证》(1926)

《说文古文考》(1927)

《金文释例》(1928)

《古文变迁论》(1933)

《齐楚古金表》(1934)

《声统表》(1937)

《江津县方言志》

《说文部首疏证》

《楚辞辨名》

《书库方二氏藏甲骨卜辞印本》

《金石蕃锦集》

《屈原赋考讲义》

《中国文学史》

《愿夏庐诗钞》(吴白陶)

赏心乐事

胡小石与弟子摄于玄武湖

胡小石与弟子摄于玄武湖

胡小石钟爱弟子,授课之余,常邀学生数人,或是去城南城北几个老字号菜馆品尝佳肴,或是去清凉山扫叶楼饮茶品茗,或是到夫子庙秦淮河畔小摊上吃“油氽豆腐干”。作为一个“美食家”,胡小石推重“饮食文化”,更陶醉于和弟子、友人饮酒赋诗、纵论文史的氛围。他曾不止一次讲过:“平生有三好,一好读书,二好赋诗挥毫,三好东坡肉。”他在40年代曾自创一道菜,人称“胡先生豆腐”,至今还载于“金陵菜谱”。

勾践为范蠡铸象

勾践为范蠡铸象

“智者乐山,仁者乐水。”胡小石性耽山水,携门生弟子登高怀古、踏青觅胜,是他第三件“赏心乐事”。他的女弟子、曾任南京博物院院长的曾昭遹曾在《忆胡小石师》一文中这样写道:

逢春秋佳日,常邀弟子二三人出游,余多随侍。相与攀牛首,登栖霞,探石头城之故迹,揽莫愁湖之胜景。尝于夏日荷花开时,天才微明,即往玄武湖,载一叶扁舟,破迷茫之晨雾,摇入荷花深处,轻风佛面,幽香沁人,以为斯乐南面不易。又尝于樱花盛开之际,游孝陵及梅花山,坐花下高吟唐人绝句,音调清越,回荡于林木间,其雅怀高致可见矣。

言传身教

屈原

屈原

“聪明人要用笨功夫”,既是诲人,更是自律。胡小石先生尽管记忆惊人,学富五车,却始终严谨治学,无论是备课,抑或撰文,都一一查对原文,决不单凭记忆。即便是那些教过数遍、已经烂熟于心的课,他仍认认真真从头备起。并把上课前一天的晚上专门用于备课,雷打不动,决不外出应酬或在家待客。他的弟子周勋初曾撰文追忆道:“南京号称长江三大火炉之一,夏夜的闷热更是令人难以忍受,我曾多次看到先生夏夜伏案备课……那种挥汗疾书的动人景象,毕生难忘。”

胡小石是金陵书坛的泰斗,他在授课时的板书,也十分讲究用笔、结构、布白,点划撇捺,遒劲高古,人称“一绝”。学生一边听讲,一边欣赏着先生高超的书法艺术。1961年5月作校庆学术报告时,胡小石先生示意要更换板书。有位同学上前帮忙擦黑板,突然台下响起一片“不!不要擦!”的喊声,一时间使那位学生手持黑板擦楞在台上,惘然不知所措。原来前来听讲的师生实在不忍擦去如此精妙的板书。胡小石先生见此情景,不禁莞尔一笑。

杜甫

杜甫

胡小石还曾图解“太岁在寅曰摄提格”,并据此测算屈原的生年。又曾在黑板上绘出屈原三次流放与东行的图,帮助学生更深刻地了解屈原坎坷的遭际。胡小石曾将他手绘的屈原流放图草稿送给女弟子吴翠芬,这张练习本大小的白纸绘成的图稿,吴翠芬教授一直珍藏呵护至今。

据周勋初教授回忆,晚年的胡小石给研究生上课时,常常“用一块旧的包袱,包起一迭厚厚的书,置于座位左前方。每当讲到什么具体问题,就打开包袱,取出有关的书,按照预先夹好的纸条检出材料,让大家传观”。这些材料包括美术期刊、考古发掘报告,《李洋文化史大系》;包括古代书画作品,如《女史箴》《九歌图》《高逸图》《文苑图》等。他要求学生准确地理解古代的器物、服饰,避免似是而非,贻笑大方并误人子弟。他曾讥笑有幅颇有名气的《屈子行吟图》,由于对古代的冠缺乏了解而闹出笑话:“屈原头上倒象顶着一只火柴盒子。”

妙语解颐

胡小石学问渊博,为人幽默,不仅授课讲学时妙语连珠,就在日常生活中也常有诙谐之语,令人忍俊不禁。 一次讲到古代神话中常有“感生”故事,胡小石例举汉高祖刘邦杜撰其母在风雨中与蛟龙交合而怀孕,以抬高自己身价,故事说完,他故作不解之意云:“没想到这位皇帝不顾其父难堪,竟甘心做一个不是人养的人!”

胡小石

胡小石

学生请教“格”和“律”的异同,胡小石作譬云:“格可变,律不可动。就好比每人脸上都有两眼一鼻一口,这便是不变的律。但每人的眼口鼻都有长短、高低、大小之分,这是可变的格。”

三年自然灾害时期,大学教授的生活也较清苦,胡小石家曾多日不尝肉味。一次,保姆夏妈设法买到一点肉,剁成末子,煮成肉糜粥,胡小石闻香而至,既惊讶又兴奋地说:“猪兄、猪兄,久违,久违。”这一戏言后来传到外面,“文革”中居然有人大作文章,认为是“反党反社会主义言论”,要批斗业已作古的胡小石先生。

2023年5月,根据《国家文物局关于颁布1911年后已故书画等8类作品限制出境名家名单的通知》,其代表作不准出境。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。