-

马一浮 编辑

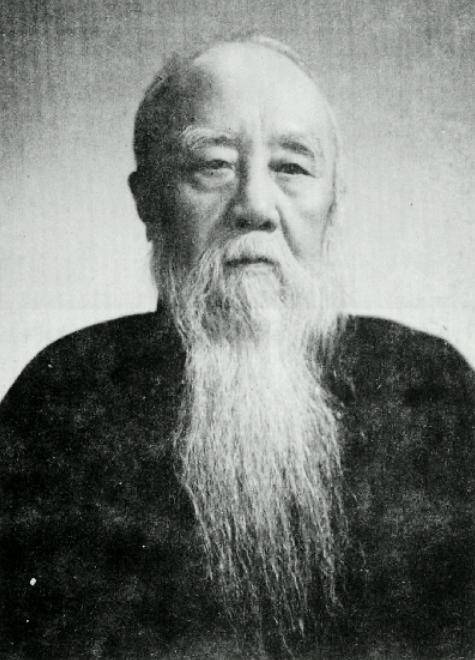

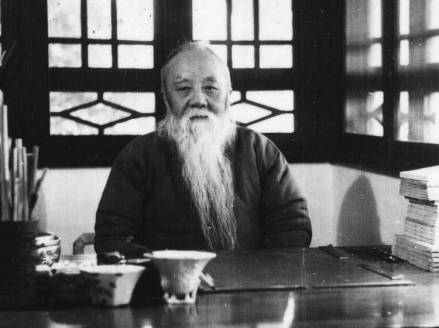

马一浮(1883年4月2日—1967年6月2日),幼名福田,后改名浮, 字一佛,后字一浮,号湛翁,别署蠲翁、蠲叟、蠲戏老人。浙江会稽(今浙江绍兴)人,中国现代思想家、诗人、书法家、国学大师和书法家,现代新儒家的早期代表人物之一,与梁漱溟、熊十力合称“现代三圣”(或“新儒家三圣”)。

马一浮是引进马克思《资本论》德文版、英文版的中华第一人,与梁漱溟、熊十力合称为“现代三圣”(或“新儒家三圣”),现代新儒家的早期代表人物之一,《浙江大学校歌》的词作者,浙江大学原教授。于古代哲学、文学、佛学造诣精深,又精于书法,合章草、汉隶于一体,自成一家。曾应蔡元培邀赴北京大学任教。建国后,任浙江文史研究馆馆长、中央文史研究馆副馆长,是第二、第三届全国政协委员会特邀代表。所著后人辑为《马一浮集》。

马一浮的政治思想纯用经学概念立论,在现代思想界十分独特。他长于疏解传统政治思想的德治内核,展现出道德理想主义色彩。他考察西方政治思想,旨在分判中西优劣,无意进行中西政治理念的深度融通,对中国政治出路的设计具有一定空想性。 2023年5月5日,国家文物局公布了1911年后已故书画类作品限制出境名家名单,根据名单,马一浮的代表作不准出境。

中文名:马一浮

外文名:Ma Yifu

别名:马福田

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1883年4月2日

逝世日期:1967年6月2日

职业:中国现代思想家、理学家

主要成就:国学大师、一代儒宗引进马克思《资本论》的中华第一人

出生地:四川成都

信仰:儒学

代表作品:《泰和会语》《宜山会语》《复性书院讲录》《尔雅台答问》

歌词作品:《浙江大学校歌》

曾任职务:浙江大学教授

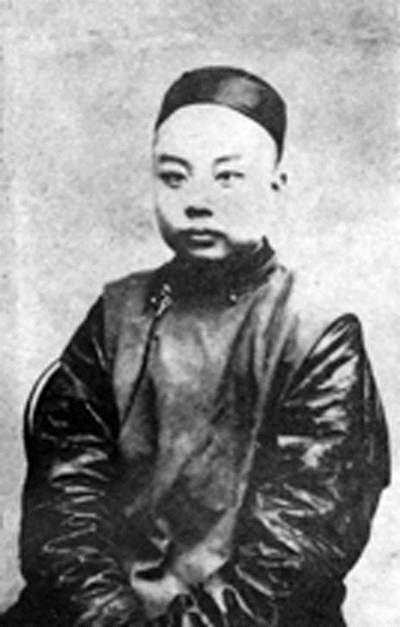

少年时代

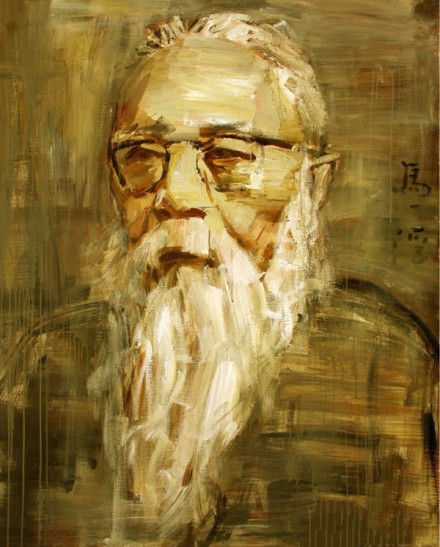

马一浮画像

马一浮画像

清光绪十三年(1887年),从何虚舟先生学读唐诗。

清光绪十四年(1888年),随父母返浙江绍兴原籍,居绍兴东关长塘后庄村(今上虞县)。

清光绪十八年(1892年)其父聘举人郑墨田教子,郑氏为马一浮取学名“福田”。

清光绪二十四年(1898年),应县试名列榜首。

求学生涯

清光绪二十五年(1899年),浙江社会贤达汤寿潜(民国时期曾任浙江都督)见其文章,大加赞赏,以爱女汤孝愍妻之。同年赴上海习英、法、拉丁文。

清光绪二十七年(1901年),与马君武、谢无量合办《翻译世界》。

清光绪二十八年(1902年),妻子病逝,立志终身不娶。

清光绪二十九年(1903年),赴美国主办留学生监督公署中文文牍,后又赴德国和西班牙学习外语。曾预纂《欧洲文学四史》等著作。次年东渡日本学习日文。

清宣统三年(1911年)回国,赞同孙中山先生领导的辛亥革命,常撰文宣传西方进步思想。

学术养成

民国元年(1912年),应蔡元培邀请,短暂出任民国教育部秘书长,不久后便辞官归去。

民国十七年(1928年),为丰子恺撰《护生画集序》。

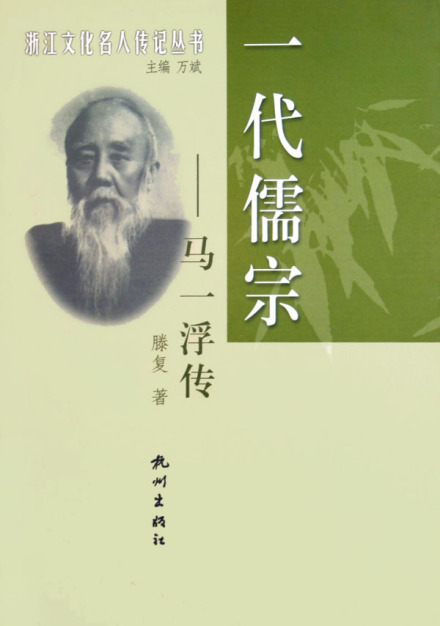

马一浮的相关书籍

马一浮的相关书籍

民国二十六年(1937年),日寇攻陷上海,逼近杭城,国难迫使马一浮携家人南渡避寇。

民国二十七年(1938年),应浙江大学校长竺可桢之聘,至江西泰和浙大以大师名义作“特约讲座”,讲稿后辑为《泰和会语》。为浙大作校歌。同年随浙大至桂林,又转至宜山,继续在浙江大学讲学,讲稿后辑成《宜山会语》。

民国二十八年(1939年),在四川筹设复性书院任院长兼主讲。

民国三十二年(1943年),编刻自撰历年诗词之作,有《蠲戏斋诗前集》《蠲戏斋诗编年集》《芳杜词媵》等。

民国三十五年(1946年),抗战胜利,回杭州,续以书院主讲兼总纂的名义从事刻书。

人物归宿

1953年,任浙江文史馆馆长。

1954年,任第二届全国政协委员会特邀代表。

1959年,任第三届全国政协委员会特邀代表。

1964年,任中央文史馆副馆长。

1966年,“文化大革命”爆发,以“反动学术权威”的罪名被赶出蒋庄。

1967年,胃部大出血,后诸病皆发,于6月2日在杭州逝世。逝世后,被安葬在南山公墓。

哲学体系

马一浮认为心、思想是一切文化学术之根本,“不知反求自心之义理,终无入头处”。因此,他反复强调中国文化的根本精神即在于“发明自心之义理”。马一浮认为,把哲学分成本体论、认识论、经验论、方法论等,乃是从近代哲学开始的,而“中土先哲,本其体验所得以为说”,其学“内外本末只是一贯”。可以说,在马一浮那里,全部文化或哲学问题,以及全部教育问题,都只集中在一点上,即“发明”和“反求自心之义理”。他的文化观和哲学思想是彻底的唯心主义。

马一浮能够很好地融会程朱、陆王两派的思想、方法。他认为,“义理之学最忌讲宗派立门户,……先儒临机施设,或有抑扬,皆是对治时人病痛,不可执药成病。程朱陆王并皆见性,并为百世之师,不当取此舍彼。但其教人之法亦有不同,此须善会,实下工夫。他批评那些对朱陆异同争论不休的人说:这些人“不知源流,又不明古人机用,妄生同异,只是瞎汉赃诬古人,自己全不曾用力,安能知古人造诣邪?”其实,“程朱陆王岂有二道?见性是同,垂语稍别者,乃为人悉檀建化边事耳(按:“为人悉檀”乃佛教用语,意思是根据各人不同的根机和能力,而为之说各种法;“建化”指建立教化,也是临机施设,对症下药的意思)”。他在融合程朱陆王的思想方法方面,诚如贺麟所指出的:“其格物穷理,解释经典,讲学立教,一本程朱,而其返本心性,祛习复性,则接近陆王之守约。”

理学思想

马一浮

马一浮

马一浮主要是从四个方面来阐发他的理学思想的,这也就是他在《复性书院学规》中提出的“可以终身由之而不改,必适于道”的四点:“主敬”、“穷理”、“博文”、“笃行”。他指出:“主敬为涵养之要,穷理为致知之要,博文为立事之要,笃行为进德之要。”

“穷理为致知之要”是这四句中的重点。在谈到“理”的问题时,马一浮总是联系“气”和“事”来说,强调“理气”、“理事”的“一源”和“无间”。他继承程朱的思想说,“有气必有理”,“离气则无以见理”,“无此理则气亦不存”,“理气同时而具,本无先后,因言说乃有先后”等等。同时,他也进一步发挥道:“太极未形以前,冲漠无朕,可说气在理中;太极既形以后,万象森然,可说理在气中。”他还结合“易”的三种含义来阐发理气的关系,说:“气是变易,理是不易,全气是理,全理是气,即是简易。”这是一种新的解释,诚如他自己所说的,“此是某楷定之义,先儒释三义未曾如此说。”以后,他又把“易”之三义与佛教所说的“体、相、用”三大贯通起来,认为“不易是体大,变易是相大,简易是用大”。从而使理气的体用关系,得到了更为生动细致的说明。关于“理事”关系,他则一再强调“事外无理”和“理事双融”。

更重要的还有一个“理”与“心”的关系问题。在此问题上,马一浮竭力调和程朱和陆王的差别,而坚持的则是“心外无理”的观点。他解释朱熹的“格物致知说”说:“朱子释格物为穷至事物之理,致知为推极吾心之知。知者,知此理也,知具于心,则理不在心外明矣。”他还说:“格物即是穷理,异名同实”。他还引用佛教的理论来作佐证,说:“佛氏亦言,当知法界性一切唯心所造。心生法生,心灭法灭,万行不离一心,一心不违万行。”他的这些论证,最终是要得出这样一个结论,即:“致知是知此理,唯是自觉自证境界,拈似人不得。如人饮水,冷暖自知,一切名言诠表,只是勉强描模一个体段,到得此理显现之时,始名为知。”可以说,穷理致知是马一浮理学思想的核心,从这里出发,又回归这里。

学术思想

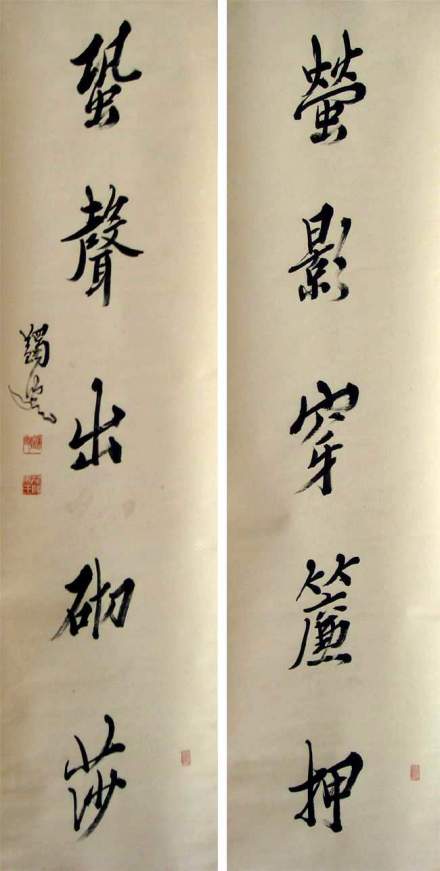

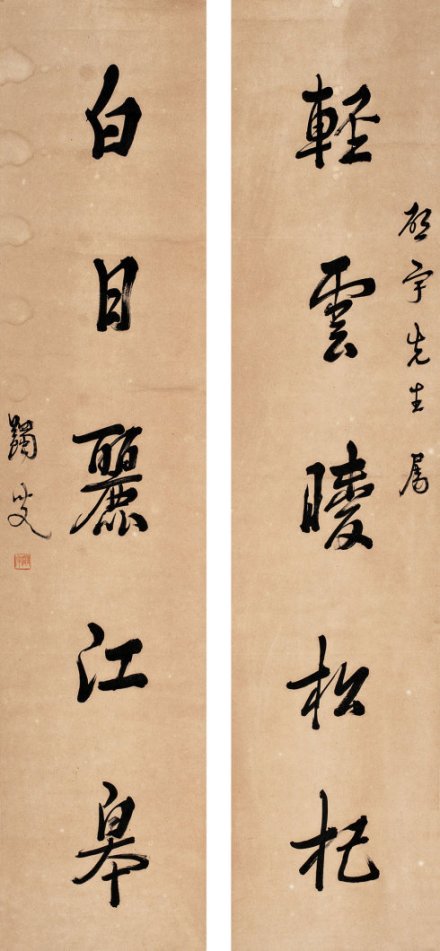

马一浮书法作品

马一浮书法作品

马一浮对于中国传统文化的研究和理论,从形式上来看是相当固守传统的。如他的一个最主要的观点就是认为,全部中国文化都可以统摄于“六艺”之中,即所谓:“国学者,六艺之学也”。这里的“六艺”是指诗、书、礼、乐、易、春秋,也就是通常所说的“六经”。但马一浮更喜欢用“六艺”这一名称,因为它不仅是呆板地指六部经典,而是广义地指六类或六个部门的文化学术或教化。他认为:“此(六艺)是孔子之教,吾国二千余年来普遍承认,一切学术之原皆出于此,其余都是六艺之支流。故六艺可以该摄诸学,诸学不能该摄六艺。”

关于文化的起源和发展,马一浮则站在了唯心史观的立场上,认为完全是精神的产物。他反复声称:“一切道术皆统摄于六艺,而六艺实统摄于一心,即是一心之全体大用也。”又说:“天下万事万物不能外于六艺,六艺之道不能外于自心”,“六艺之本,即是吾人自心所具之义理”。因此,在文化、学术上如果“不知反求自心之义理,终无入头处”。他说,这些道理说来简单,却是他“自己体验出来”的。他从这种文化观出发,对于人类的文化,特别是中华民族的文化,充满了坚强的信心。他认为,只要“天地一日不毁,此心一日不亡,六艺之道亦一日不绝。人类如欲拔出黑暗而趋光明之途,舍此无由也”。

教育成就

抗战时,国难激发起了马一浮的一片爱国热情。他打破“平生杜门”,“未尝聚讲”的守则,在南下避难的旅途中,第一次应当时浙江大学校长竺可桢之邀,出山讲学,先后于江西的泰和与广西的宜山为浙江大学的学生开设“国学讲座”。关于开设这个讲座的意义,他是这样说的:“其意义在使诸生于吾国固有之学术得一明了认识,然后可以发扬天赋之知能,不受环境之陷溺,对自己完成人格,对国家社会乃可以担当大事。”他首先拈出宋代大哲学家张载的四句话——“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”——来教大家立志,希望大家“竖起脊梁,猛著精彩”,“养成刚大之资,乃可以济蹇难”。可见,他是把对学生的抗战爱国教育,贯穿于这些讲座之中。1939年夏,马一浮在四川嘉定乌尤寺创建了“复性书院”,担任主讲,讲明义理,选刻古书,培养了一批研究中国传统文化的优秀人才。可以说,整个抗战时期,也是马一浮学术活动最活跃的时期,他的主要学术思想著作都是这一时期发表的。

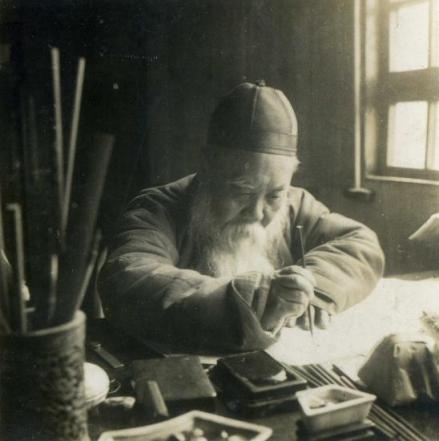

书法成就

马一浮的书画作品

马一浮的书画作品

马一浮擅长书法,各体皆备,碑帖兼取,尚古而脱古,自成一家。尤精行草及隶书,行草运笔俊利,章法清逸而气势雄强,横划多呈上翻之势,似淡拘成法,拙中寓巧,气格高古;隶书取精用弘,形成用笔温厚、结体潇洒之特点。亦善治印,朴茂而富韵致。

马一浮在《戏题鬻书启诗》中自谓:“恨无勾漏丹砂诀,幸有羲之笔阵图。”由此诗可知,他自己的书法所成,自视不低,且独钟于王羲之。

纵观其学书之路,早年以唐碑入手,尤喜爱欧阳询父子,二十岁后遍临魏晋南北朝书,植根于钟王诸帖。他的篆书直接取法李阳冰,隶书则以《石门颂》为宗。

最为世人认可的还是其行草书体,集各种书体于一身,自成风格。亦善治印,为西泠印社成员,其印朴茂而富韵致。

马一浮生前曾言,他平生最喜王羲之的《兰亭序》与《圣教序》。故对其用力也最勤,尤其学《圣教序》的成分更多。无论点画、笔法,间架、结构,甚至是行距、章法,深受《圣教序》影响。

当然,马一浮在书法上的成就和赞誉,主要得自他博大精深的才学。曾受过马一浮亲炙的丰子恺更是服膺他的学问人品和书艺,称其为“中国书法界的泰斗“。

读书之法

马一浮

马一浮

关于读书之目的,马一浮以为,读书当求明理,更贵在养德。马一浮承接宋儒乃至先秦儒家而来,始终将“学之为己”为第一要务,“学之为己”的目的在于成就圣贤人格;而非“学之为人”,即以“博学”炫耀于人以换取某种好处为目的。马一浮以为,学问若不能提高自己的修养,读书再多,亦不过一书橱耳,又有何用?他多次强调读书的终极目的,在于修身、在于提高修为,并提出“唯有指归自己一路是真血脉”的践行主张。指归自己实则意味着,学人在明理的基础上必须要做到身体力行:“但说取得一尺,不如行取一寸”;“‘忠信笃敬’要体而行之,不是说其义旨便了”。此正所谓“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”之意,只有真正将义理落到实处,方可算的上“真学”。反过来,通过读书所培植的道德(即“畜德”),又能促进人们人更好的明理。譬如,当学人在身体力行的实践中,具备了开放、谦虚、包容的品质时,他能更好的吸收他人有益的东西,进而更利于扩大其视野,开阔其心胸,进而帮助其更好地通晓天下之理。于是,“读书—明理—修德—读书—明理”构成一个良性循环,此循环实则是儒家圣贤人格培养的一个缩影。总之,马一浮的读书之目的,在明理修德;明理之旨,终归还是养德。明理践性为历代大儒者所提倡,更为马一浮终生所实践。故而,马一浮“读书法”,实则映射出马一浮修身践性之法。

抗战胜利后马一浮又回到了杭州,重新隐居林下,唯主持智林图书馆,继续选刻古书。解放后,他担任过浙江省文史馆馆长、全国政协委员等职。但遵照周总理的指示,不以俗务打搅,让他在杭州家中(花港蒋庄)安心著书立说,颐养天年,直至十年浩劫,他也未能幸免。

传播《资本论》

资本论

资本论

马一浮到达美国后,开始他抱着欣喜、激动、期盼的心情,一心想学好外语,学好西方哲学、文学,他认为学习是他的第一乐趣。不到10天,他找到一处学英语的地方,每天只要花一个美元从师学习英语2小时,学习文法。不久,他翻译了《日耳曼社会主义史》、《法国革命党史》,《政治罪恶论》等书刊。他的第二个乐趣是购读了不少社会学著作和图书,特别使他高兴的是购买到了马克思的《资本论》。他在清光绪三十年(1904年)3月17日的日记中写道:“今天下午我得到英译本马格士(马克思)《资本论》一册,此书求之半年矣,今始得之,大快,大快,胜服仙药十剂,予病若失矣!”这时马一浮正在患感冒,还发着高烧。他说我回国时一定要把马克思的《资本论》这部巨著带回中国去。

马一浮在美国考察了社会的一些实际情况后,心情逐渐由原来的欣喜、激动、期盼变成了苦闷、悲愤、失望。他原以为美国是文明、民主的,实际上却是野蛮而专权的。特别使他不能忍受的是对华人的歧视,他在日记中说:“美人定华商赴会,须人纳500金圆,呈保书证明实系赴会,乃许入境,既到会所,则不得出会场一步,且西人之上等俱乐部概不许入,出会场者即按例收捕,送返中国,当处以流罪。”他说:“这哪里是参展,简直是进牢笼。”他还说:“闻圣路易斯大学等,皆以分割中国之当否令诸生演说。在戏曲舞台上,中国人亦被描绘成让人笑骂的无赖等等,为什么会造成这样?主要是清政府的腐败,中国人民尚未觉醒,而受美国歧视。”马一浮认为要在中国传扬马克思的《资本论》去唤醒中华民族的觉醒,才能使中华民族得以振兴。

清光绪三十年(1904年)5月6日,马一浮在美国学习工作结束,先后历时302天。他离开美国回到祖国,将马克思的《资本论》带回中国,他是在国外自费购买将马克思《资本论》传入中国的第一人。回国后,他开始与国内同仁共同研读这部人类社会哲学巨著。不久,他又东渡日本学习日文和西班牙文,进一步研究西方哲学。在日期间,结识了鲁迅、秋瑾、章太炎等人,赞同辛亥革命。回国后,他定居杭州,研究各种学说。

理论文章

马一浮书法

马一浮书法

⒉《宜山会语》(《释学问》《释义理名相》)复性书院木刻本,1940年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒊《复性书院讲录卷一》(《学规》《读书法》《通治群经书目举要》)复性书院木刻本,1939年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒋《复性书院讲录卷二》(《群经大义总说》《论语大义》)复性书院木刻本,1940年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒌《复性书院讲录卷三》(孝经大义)复性书院木刻本,1940年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒍《复性书院讲录卷四》(《诗教绪论》《礼教绪论》)复性书院木刻本,1940年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒎《复性书院讲录卷五》(《洪范约义》)复性书院木刻本,1941年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒏《复性书院讲录卷六》(《观象卮言》)复性书院木刻本,1942年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒐《尔雅台答问》复性书院木刻本,1940年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒑《尔雅台答问续编》复性书院木刻本,1940年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒒《濠上杂著》(《太极图说赘言》《尔雅台答问补编》)复性书院木刻本,1940年;台湾广文书局影印本,1964年。

⒓《蠲戏斋文选》(《诸子会归总目序例》《与蒋再唐论儒佛义》《与贺君昌群论玄义诸书举略》)整理稿。

⒔《蠲戏斋文选》(《与熊十力论学》《与曹赤霞论学》《与叶左文论治史》)整理稿。

⒕《蠲戏斋诗词选》(《避寇集》《芳杜词剩集》)复性书院木刻本,1943年;台湾自由出版社影印本,1965年。

诗词列表

观物 | 千人针 | 怅望 |

春日怀归简浙中故旧 | 即事 | 得啬庵见和人日诗再答一首 |

暝 | 春望 | |

乡思 | 闲居即事寄啬庵 | 夜闻风雨,晨起见雪 |

遣暑拟寒山诗(二首) | 杂感(十三首) | 续咏古 |

杂释 | 九日登凌云峰歌 | 黑龙江峨眉幽邃处以江名溪,诧人耳 |

秋夜 | 闻雁 | 送朱铎民如南华礼虚云长老 |

社戏 | 复阴 | 早寒 |

中秋前夕寄怀天乐 | 疾 | 谢禅客 |

晚钟(十六首) | 述诗 | 答樊漱圃 |

远征军 | 翠鸟 | 客去 |

养生 | 诗三昧 | 寒夜 |

遣病口号 | 山居销夏(八首) | 山中卉木序(二首) |

夜声 | 夜坐 | 题《龙氏母霜寒补衣图》 |

禁诗 | 八月十五夜月 | 松生垂询近状,书此奉简 |

短歌行 | 夜闻风雨 | 和啬庵山中杂题二十二绝(三首) |

九日登尔雅台 | 月夜独望 | 答王敬身西安见怀,仍用人字韵 |

清明 | 雨后 | 暴雨坏篱,庭中积潦成泽,雨过口占 |

伏涨 | 见风飘坠叶偶题 | 移桐庐所留残书新至,喟然有述 |

孤斟 | 忆桐庐故居 | 行客叹 |

自赠 | 旷怡亭口占 |

尔雅台答问

作者名称 马一浮

作品时间2005-10

复性书院讲录

作者名称 马一浮

作品时间2012-4

与郑垓

16岁时(1899年,杭州)

16岁时(1899年,杭州)

与汤寿潜

汤寿潜铜像

汤寿潜铜像

与蔡元培

绍兴先贤蔡元培(1868—1940年)比马一浮大15岁,对马一浮也十分器重。1912年中华民国临时政府成立,蔡元培任教育总长,他想物色一位德才兼备的得力助手为教育部的秘书长,就想到了马一浮。马对蔡的学问与人品也很敬重,接到邀请书后,立即北上赴任。但他毕竟是一介书生,对官场一套应酬不适应,两周以后即辞去职务回到浙江。1916年冬,蔡元培从法国回国,1917年出任北京大学校长。在考虑文科学长人选时,蔡元培再一次想到了马一浮,委托苏曼殊到杭州拜访在西湖隐居的马一浮,马一浮又以“古闻来学,未闻往教”为辞婉拒。

与马叙伦

马一浮与马叙伦(左)

马一浮与马叙伦(左)

与竺可桢

马一浮与竺可桢先生(1890—1974年,上虞东关人)也有一段交往。1936年5月24日,担任浙江大学校长刚刚一个月的竺可桢即到马一浮寓所拜访,聘请马一浮为浙大学生授课。马老未答允。抗战爆发,浙江大学内迁,马老也往西逃难,竺可桢又一次电邀马老担任国学讲座教授。时国难当头,急需培养人才,马老一口答应,随浙大师生来到江西泰和,以后又转至广西宜山。

与孙传芳

马一浮,1903年,美国

马一浮,1903年,美国

1924年9月,直系军阀孙传芳占领浙江,任浙江军务善后督办,夏超任浙江省长。孙到浙后,做了一些不得人心的事。如勒令停刊有市民声音的《杭州报》 ,干涉市民抵制日商百货的行动等。旅沪浙江公会发电呼吁,要孙传芳离开浙江;旅江津浙人发表公告,要夏超辞去省长。一次,孙传芳专程到马一浮家拜访,马一浮知道来访者是孙传芳,立即表示不接见。家人考虑到孙传芳的当时权势,便打圆场说:“是否可以告诉他,你不在家?”马一浮果断地说:“告诉他,人在家,就是不见。”孙传芳听后,只好没趣地悻悻而返。

与蒋介石

1938年8月,马一浮避日寇西迁,在四川乌云山复兴书院任主讲和总编纂。国民政府想借马一浮的声望,收买人心,装点门面,用尊孔读经来对抗马列主义的传播,开始同意给复兴书院拨款,后迟迟没行动。马一浮为解决经费,来到重庆。蒋介石知道后,为取得礼贤下士的名声,特邀召见。马一浮再三推辞,后不得已才由陈布雷陪同,去见了一面。

马一浮到蒋介石处后,蒋介石略事寒暄,假惺惺地做出虚怀若谷的样子,向马一浮请教治国之道。马一浮正色道:“唯诚可以感人,唯虚可以接物,这是治国的根本之法。”直言指责蒋欺骗人民,虚伪专制。又说:“务请以国家民族为重,捐弃宿怨前嫌,联合各党各派,共同抵御外侮。”其言刺耳,说得蒋介石默默无语。马一浮讲完后起身告辞。此后国民政府仍不给书院经费,马一浮靠刻书卖字维持生计和捐款书院。

与毛泽东

1956年,全国政协召开知识分子大会,毛泽东等共和国领导人亲切接见了与会的各位特邀委员,并与大家合影留念。这是马一浮第一次见到毛泽东。

马一浮

马一浮

1964年,马一浮应邀赴北京开会,毛泽东又一次接见了他。两人谈论了中国古代诗歌等,当时在座的还有马一浮的同道和友人熊十力等。此次会见,马一浮还为毛泽东写了一副古人的名联:“大海有真能容之量,明月以不常满为心”。

也是在1964年,有一次毛泽东接见和宴请全国政协委员中花甲以上的老人,马一浮也在其中。当时他应邀赴宴,先与在门口迎接的毛泽东握手寒暄,随后被安排坐在毛泽东身旁,同桌的还有周恩来、陈毅、粟裕、陈叔通等。毛泽东还特地请马一浮坐在自己和周恩来之间,以示敬重。宴席开始之前,面对马一浮、陈叔通等耆硕,毛泽东不要服务员来摆放碗筷,而是特地让年纪较轻的粟裕来摆放餐具,以示对马一浮等耆硕的尊重。

宴会后,马一浮感动之余,回到杭州写了两副对联,分赠毛泽东和周恩来。前者曰:“旋乾转坤,与民更始;开物成务,示我周行”。落款则为:“集《易》《诗》《汉书》《宋史》句,赠毛泽东。马蠲叟赠言”。后者曰:“选贤与能,讲信修睦;体国经野,辅世长民”。落款为:“集《周礼》《孟子》《礼记》句,周总理鉴正。马蠲叟赠言”。马一浮书写这两副对联时,两眼已近失明,所以书写叫作“瞑书”。书毕,他感到不是太满意,后来又写了两副,直到满意,才交人送出。

与陈毅

1952年春天,陈毅由浙江省文教厅厅长刘丹陪同,直至西湖蒋庄看望马一浮。为了表示自己对马一浮的尊重,陈毅还特地穿了长衫。

马一浮

马一浮

言谈中,陈毅没有忘记此次来访的主要目的是敦请马一浮出山。他知道马一浮曾十分“固执”——早年曾是民国政府教育总长蔡元培的秘书长,后来蔡元培出任北大校长时又聘他为文科学长,马一浮却以“古闻来学,未闻往教”为由,拒绝出山(于是陈独秀才被聘为文科学长)。此后,马一浮更是以治学为务,拒绝一切俗务。他安贫乐道,虽然名声在外,但其性格和志向都不似常人。可以想见:如果再让他出山,想必他也会推却的。

此时,陈毅却为此坦言:“过去国民党掌权,您老不出山;现在我们当家了,您老还不出来吗?”陈毅如此一问,让马一浮感慨不已。马一浮动情于陈毅的率性和热诚,欣然同意出任华东(上海)文物管理委员会委员,翌年又出任浙江省文史馆第一任馆长,再一年又被聘为全国政协特邀委员。

与红卫兵

文化大革命时期,一生耿介的马一浮晚年向红卫兵低头;被抄家时,他恳求道:“留一方砚台给我写字好不好”,得到的却是一记耳光。

浙江图书馆古籍部听说杭州七中的‘红卫兵’正在马一浮‘破四旧’、烧书,立即蹬着三轮车赶到蒋庄,从尚未抛入火中的箱囊中,挑选出了一批书画、抄本及朋友赠送他的字画和少量的刻本书。经清点造册,抢救出来的马一浮手稿和抄本有百余册,字画79轴,其中还有黄宾虹等名家的作品;另有马一浮自书的条幅241幅,未裱的拓片20余套。后来又从杭七中接收到红卫兵抄家的马一浮藏书3000余册。这批藏书除手稿、抄本外,还有一批刻本,刻本中多为清刻,明刻约有十余部,如《世说新语》《吕氏春秋》《诗纪》等。书上钤有‘智林图书馆’或‘复性书院图书馆’印。

马一浮老先生是当代中国唯一的理学家。(原国务院总理 周恩来)

马一浮道高识远。(国学大师 熊十力《十力语要》卷二《与贺昌群》)

中国历史上大学者,阳明先生之后,当推马一浮。(语言文字学家、文学家戴君仁)

马一浮义理精纯,代表着中国活的精神。(港台著名教授 徐复观)

千年国粹,一代儒宗。(国学大师 梁漱溟)

大儒。(中国共产党最重要的创始人 陈独秀)

书法界之泰斗。(著名画家、学者 丰子恺)

马一浮兼有中国正统儒者所应具备之诗教礼教理学三种学养,可谓为代表传统中国文化的仅存的硕果。(著名的哲学家、哲学史家贺麟)

二十世纪师儒中的一个真正隐者。(中国文化研究所所长刘梦溪)

马一浮纪念馆

马一浮纪念馆

1990年,在浙江省杭州西湖蒋氏山庄建有“马一浮纪念馆”。

2008年,是马一浮诞辰125周年,浙江省政府参事室(省文史研究馆)、上虞市人民政府和杭州师范大学等单位在杭州、上虞两地联合主办了“纪念马一浮先生诞辰125周年暨国际学术研讨会”,来自英国、巴西、新加坡等国和中国大陆、台湾、香港等地的专家学者近百人参加了此次会议,与会者递交学术论文51篇。

2013年4月23日,在马一浮诞辰130周年纪念大会暨国学研讨会上,“浙江大学国际马一浮人文研究中心”成立。

2017年12月27日,浙江大学马一浮书院正式揭牌成立,著名文史学者刘梦溪受聘出任首任院长。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。