-

吴冠中 编辑

吴冠中(1919年8月29日—2010年6月25日) ,江苏宜兴人,中共党员 ,中国现当代画家、油画家、美术教育家 ,其主要油画作品有《长江三峡》《北国风光》《小鸟天堂》《黄山松》《鲁迅的故乡》等 ;主要中国画作品有《春雪》《狮子林》《长城》等 ;主要文集有《东寻西找集》《风筝不断线》《望尽天涯路》《画外音》《我读石涛画语录》《吴冠中谈美》《横站生涯五十年》《我负丹青》《吴冠中文丛》等;主要画集有《叛逆的师承—吴冠中》 《中国近现代名家画集—吴冠中》《生命的风景—吴冠中艺术专集》《耕耘与奉献—吴冠中捐赠作品集》《吴冠中全集》等。

吴冠中于1934年毕业于无锡师范初师,后考入浙江大学附设工业学校电机科;1936年,考入国立杭州艺术专科学校预科,在李超士、方干民、王子云等指导下学画;1938年,由国立杭州艺术专科学校预科升入本科,师从常书鸿、关良学习油画;1942年,毕业于国立杭州艺术专科学校,并任国立重庆大学建筑系助教,教授素描和水彩。课余时间在中央大学旁听文史课程以及法文课,12月,作品《静物》参加在重庆举办的第三次全国美术展览会;1972年,创作油画作品《瓜藤》《高粱与棉花》《房东家》《山花》《麻雀》《野菊》《池塘》《西柏坡山村》《桂林山村》《漓江新篁》《黔灵山》《长江晨雾》《瀑布》等;1990年5月,赴新加坡参加“吴冠中水彩粉彩画展”;1991年5月,“吴冠中师生展”在中国历史博物馆举办;2010年6月25日,在北京逝世,享年91岁。

中文名:吴冠中

国籍:中国

民族:汉族

出生地:江苏省宜兴县闸口乡北渠村

出生日期:1919年8月29日

逝世日期:2010年6月25日

毕业院校:国立巴黎高等美术学校

职业:画家

代表作品:《黄山松》、《周庄》、《北国风光》、《鲁迅的故乡》

政治面貌:中共党员

1931年,在宜兴县立鹅山小学读书时的吴冠中

1931年,在宜兴县立鹅山小学读书时的吴冠中

1926年,在吴氏宗祠设立的小学就读一年级,另经常观看村里的画家缪祖尧作画。

1930年,从吴氏小学初小(一至四年级)结业,后考入宜兴县和桥镇县立鹅山高小。

1932年,以第一名成绩毕业于鹅山高小,并被宜兴中学和江苏省立无锡师范学校同时录取,后入读于无锡师范,在校三年,每学年都获得获“江苏省清寒学生甲等奖学金”。

1934年,毕业于无锡师范初师,后考入浙江大学附设工业学校电机科。

1935年,放弃浙江大学附设工业学校电机科,报考国立杭州艺术专科学校。

1936年,考入国立杭州艺术专科学校预科,在李超士、方干民、王子云等指导下学画。

1937年12月,在诸暨县吴墅参加抗日宣传活动。

1938年,由国立杭州艺术专科学校预科升入本科,师从常书鸿、关良学习油画。

1942年,23岁,国立艺专毕业时的吴冠中

1942年,23岁,国立艺专毕业时的吴冠中

1940年,转入国画科,师从潘天寿学习国画。

1941年,随国立杭州艺术专科学校迁至四川重庆,并转回西画科。

1942年,毕业于国立杭州艺术专科学校,并任国立重庆大学建筑系助教,教授素描和水彩。课余时间在中央大学旁听文史课程以及法文课;12月,作品《静物》参加在重庆举办的第三次全国美术展览会。

1943年,任教于重庆大学建筑系,另在四川重庆沙坪坝青年宫举办第一次个人作品展。

1946年7月,在重庆以全国甄选考试第一名的成绩被录取为赴欧美留学生。

1947年7月,从上海乘邮轮赴欧洲;8月25日,抵达巴黎,入读于国立巴黎高等美术学校,在杜拜(J.Dupas)的工作室研修绘画。

1947年冬,在巴黎大学城

1947年冬,在巴黎大学城

1949年,继续在巴黎学习,并完成毕业创作《大地》。

1950年,任中央美术学院讲师。

1952年,改画风景。

1953年,任清华大学建筑系副教授,教授素描和水彩画。

1954年,在山西五台山写生。

1955年,任教于北京师范大学美术系,并参与北京艺术师范学院的筹建工作。

1956年,创作油画作品《苏州水巷》等;9月,任北京艺术师范学院油画教研室主任。

1957年,油画作品《鲁迅故乡》参加在莫斯科举行的“社会主义国家造型艺术展”。

1958年,假期到山西洪洞县写生。

1947年底,吴冠中(右一)与同学在凯旋门前

1947年底,吴冠中(右一)与同学在凯旋门前

1960年,创作油画作品《故乡之晨》,暑假期间到海南岛写生,创作油画作品《椰林与牛》《海南岛香茅加工厂》《海南岛木棉林》等。

1961年,创作油画作品《扎什伦布寺》《西藏佛壁》《拉萨龙王潭》等,先后在拉萨和北京举办三人“西藏写生画展”。

1962年,在江苏宜兴及山东微山湖写生,文章“谈风景画”发表于《美术》杂志。

1963年,到浙江富春江、雁荡山写生,另创作油画作品《桑园》《富春江上打鱼船》《富春江》等。

1964年,在北京人民大会堂北京厅作大幅油画作品《井冈山》《青松红日》,假期在江苏宜兴写生,另调至中央工艺美术学院任教。

1949年,吴冠中在米勒故居

1949年,吴冠中在米勒故居

1972年,创作油画作品《瓜藤》《高粱与棉花》《房东家》《山花》《麻雀》《野菊》《池塘》《西柏坡山村》《桂林山村》《漓江新篁》《黔灵山》《长江晨雾》《瀑布》等。

1973年,与黄永玉、袁运甫、祝大年绘制巨幅壁画《长江万里图》,后到苏州、南京、黄山、三峡、重庆等地写生,另巨幅油画作品《迎客松》《长江三峡》《南京长江大桥》《水田》等。

1974年,创作油画长卷《一九七四年长江》及油画作品《太湖鹅群》《山间春色》《硕果》《玉米》《荷花》等,另为北京站创作巨幅油画《迎客松》,并开始水墨画创作。

1979年春,吴冠中作巨幅油画《长江三峡》

1979年春,吴冠中作巨幅油画《长江三峡》

1976年,和学生在山东龙须岛、泰山等地写生,创作油画作品《苗圃白鸡》《滨海渔村》《小院春暖》《龙须岛新村》等,另到浙江绍兴写生,创作油画作《鲁迅故乡》《绍兴东湖》等,创作水墨画作品《漓江新篁》。

1977年1月,在中国革命历史博物馆创作巨幅油画《长江三峡》;3月,到浙江绍兴写生,创作油画作品《鲁迅故乡》《鲁迅乡土》《绍兴河滨》《绿苗圃》等;4月,带领学生到广西桂林、南宁写生,创作作品《桂林山水》《漓江之滨》等。另到福建厦门、鼓浪屿、武夷山及江西井冈山、湖南韶山等地写生,创作油画作品《武夷山村》《鼓浪屿》《井冈山》,创作水墨画作品《韶山》等。

《竹涧图》

《竹涧图》

1979年3月,参加北京油画家自发组织的艺术社团“北京油画研究会”,并应邀在重庆西南师范学院美术系讲学,讲学之余率美术系老师们到大巴山及大足等地写生;4月,在北京中国美术馆举办“吴冠中绘画作品展”,北京展出结束后被邀请到湖北、湖南、浙江、江苏、广东、广西、山西、辽宁等省巡回展出,并应邀随展在各地进行讲座。另为北京人民大会堂创作巨幅油画作品《长江三峡》,为首都机场创作巨幅油画作品《北国风光》;5月,在《美术》杂志发表文章“绘画的形式美”;11月,当选为中国美术家协会常务理事。

1980年春,吴冠中带学生在江南乡村写生

1980年春,吴冠中带学生在江南乡村写生

1981年,由北京市美协分会主办“吴冠中新作展”,文章“内容决定形式?”发表于《美术》杂志,到江苏宜兴写生,创作油画作品《故乡桥》《故乡小巷》《老墙》等,另创作水墨画作品《故乡》《桑园》《双燕》等。另赴新疆讲学、写生,创作油画作品《新疆农家》《白桦林》,水墨画作品《大漠》《新疆白桦林》《高昌遗址》《交河故城》等。在京郊十渡写生,创作水墨画作品《渡河》等。

1982年,为中国剧院创作巨幅油画作品《井冈山》。作品参加日本东京“现代中国画展”,法国春季沙龙的“人民中国的美术”展览。

吴冠中在贵州锦屏山区写生

吴冠中在贵州锦屏山区写生

1984年,任“第六届全国美展”评委,并在沈阳参加油画作品评选。到山西五台山、黄河壶口、黄河古渡及河南龙门石窟写生。过长江三峡,到四川乐山、大足及乌江等地写生。后创作水墨画作品《咆哮》《巫峡魂》《乌江人家》《神女在望》《葛洲坝》《大江东去》《松魂》《白皮松》等。作品参加在日本福冈、金泽、札幌、名古屋等地举办的“现代中国洋画展”。另参加在美国旧金山、纽约、伯明翰等城市举办的“现代中国画展”。

1985年,当选为中国人民政治协商会议全国委员会委员;4月,由中国美术家协会主办的“吴冠中新作展”在中国美术馆举行,展出作品有《块垒》《松魂》《峭壁》《汉柏》《溶洞》《葛洲坝》等;5月,当选为中国美术家协会常务理事。另创作油画作品《鱼乐》《白桦》《竹林》《中流》《瀑布》《家》《鲁迅乡土》《江南村镇》《彩山》《江南早春》《大佛》《寒林》《雨后丛林》等。作品分别参加日本冈山博物馆“中国现代绘画名作展”,北京“八十年代中国画展”,中国“深圳艺术节展”。

《荷塘群鹅图》

《荷塘群鹅图》

1987年3月,参加在北京举办的“国际艺苑第一届水墨画展”,作品参加日本东京“亚洲美术展”;4月—5月,赴浙江天台山写生;6月,参加在印度举办的“中国当代油画展”;9月,参加在香港艺术中心主办的“吴冠中回顾展”,另创作油画作品《旅途》《印度妇女》《山城鱼池》《高原窑洞》《茶场》《山水怀里》《西湖断桥》,水墨画作品《崂山松石》《再绘高昌》(《高昌遗址》之二)《黄土高原》《松林》《榕树与海》《荷塘》等。

1982年春,吴冠中创作巨幅油画《井冈山》

1982年春,吴冠中创作巨幅油画《井冈山》

1989年1月,为北京贵宾楼饭店创作巨幅油画作品《雪山》;2月,创作丈二幅水墨画做批判《小鸟天堂》;5月,在香港举办“万紫千红—吴冠中画展”;6月,赴美国参加“吴冠中—一个当代中国艺术家”画展;9月,赴日本东京参加“吴冠中画巴黎画展”;10月,赴山西河曲黄土高原写生,归来作“黄土系列”油画和水墨多幅;11月,参加由中国艺术研究院美术研究所举办的“林风眠艺术研讨会”。

1990年5月,赴新加坡参加“吴冠中水彩粉彩画展”。

1991年5月,“吴冠中师生展”在中国历史博物馆举办;10月,赴太行山写生;11月,赴香港参加“吴冠中眼中的香港”画展。

1982年秋,吴冠中在陕西华山写生

1982年秋,吴冠中在陕西华山写生

1993年5月,赴新加坡参加“吴冠中四十年速写展”;11月,赴法国出席“当代中国画家—吴冠中水墨新作、油画及素描” 画展,在香港举办“东方情思—吴冠中画展”。

1994年3月,当选为中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会委员;9月,创作丈二幅水墨画作品《苏醒》;11月,在香港举办“天南地北风情——吴冠中”画展。

1995年10月,赴香港出席“虚白斋国际研讨会及二十世纪中国绘画展览”;11月,任中国油画学会名誉主席。

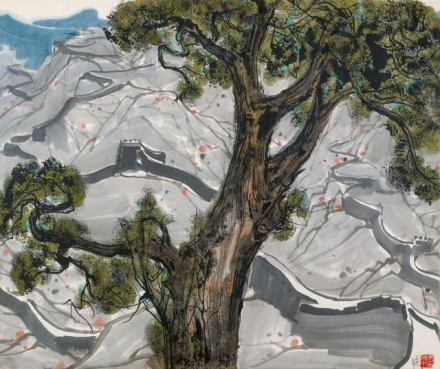

《古树长城》

《古树长城》

1997年5月,赴台湾出席“吴冠中画展”;9月,赴加拿大出席“中国二十世纪名家画展”;11月,文章“笔墨等于零”在《中国文化报》发表。另创作丈二幅水墨画作品《都市之夜》《海风》《老重庆》《张家界》《黄河》《夕照华山》《墙上秋色》《荷塘》《母土春秋》等,创作油画作品《红莲》《水巷》《故宅》等。

1998年3月,在巴黎参加“中央工艺美术学院教师作品展”;11月,参加中国油画学会等单位举办的“当代中国山水·油画风景展”。另创作丈二幅水墨画作品《根扎南国》《逍遥游》《母土青草》《高粱》《沧桑之变》,创作油画作品《苦瓜家园》《黄河》《咆哮》《沉浮》《恶之花》《 舴艋舟》《月如钩》《羊圈》《怀乡》《落户草原》《崂山松石》《弃舟》等。

1983年秋,吴冠中在四川木里山区写生

1983年秋,吴冠中在四川木里山区写生

2001年6月,与李政道共同主持的大型展览“艺术与科学”在中国美术馆展出;10月,赴安徽写生;11月,访问海南省。

2002年3月,当选为法兰西学士院艺术院通讯院士;10月,赴陕西省考察自然林保护工程;12月,访问云南省边境地区。

2003年12月,获颁中国文化部“终身成就奖”。

2004年1月,完成自传《我负丹青—吴冠中自传》;6月,“情感·创新—吴冠中水墨里程”国际巡回展在巴黎举办;7月,“情感·创新—吴冠中水墨里程”展览在中国美术馆举办。

1984年秋,在四川江安指导当地画家作画

1984年秋,在四川江安指导当地画家作画

2006年1月,“吴冠中2005年新作展”在中国美术馆等展出;4月,“走进北大—吴冠中复制精品展”在北京大学举办;11月,“走进京师—吴冠中版画暨2006年新作展”在北京师范大学举办;12月,清华大学美术学院举办“吴冠中2006年新作展”,另举办“吴冠中2006年新作展”。

2007年5月,“天地之艺—吴冠中版画展”在北京航空航天大学美术馆举办;7月,在《文汇报》上发表“奖与养”一文;10月,“沧桑入画—吴冠中艺术展”在中国美术学院美术馆举办,另在浙江大学举办“吴冠中版画展”;11月,“走进山西—吴冠中版画展”先后在山西大学和山西师范大学举办。

1985年4月,吴冠中与李可染夫妇

1985年4月,吴冠中与李可染夫妇

2009年1月“我负丹青—吴冠中捐赠作品展”在上海美术馆举办;2月,“耕耘与奉——吴冠中捐赠作品展”在中国美术馆举办;4月—8月,“风筝不断线—吴冠中捐赠作品展”在新加坡美术馆举办。

2010年3月—10月,“独立风骨—吴冠中捐赠展”在香港艺术馆举办;6月25日,在北京逝世,享年91岁。

家世背景

1974年夏,吴冠中全家于北京前海北沿旧宅

1974年夏,吴冠中全家于北京前海北沿旧宅

婚姻家庭

1946年,吴冠中与朱碧琴在南京励志社举行婚礼;1947年,长子吴可雨在宜兴出生;1951年,次子吴有宏出生;1952年,三子吴乙丁出生。

轶事典故

1991年9月,吴冠中整理家中所存画作,进行精选,凡不满意者一律淘汰,共忍痛烧毁油画、水墨、水彩等大小作品200余幅。

淡泊名利

吴冠中一生将挑选出来的共计360余幅画作无偿捐赠给中国美术馆、中国历史博物馆、故宫博物院、台北历史博物馆、香港艺术馆、上海美术馆、浙江省博物馆、鲁迅博物馆,以及大英博物馆、法国塞纽奇博物馆、新加坡博物馆、美国波士顿博物馆等。

绘画作品

创作时间 | 作品名称 | 作品类型 | 作品规格 |

|---|---|---|---|

1950年 | 《旅途》 | 素描·炭笔 | 27cm×21cm |

1951年 | 《人体》 | 素描·铅笔 | 59cm×38cm |

1953年 | 《玉米》 | 油画·纸板 | 32cm×40cm |

1953年 | 《北京西郊农家》 | 素描写生·铅笔 | 27cm×37cm |

1953年 | 《北京西郊大树》 | 素描写生·铅笔 | 37cm×29cm |

1953年 | 《毛驴》 | 素描·铅笔 | 37cm×27cm |

1953年 | 《冬天的树》 | 素描写生·铅笔 | 37cm×29cm |

1954年 | 《山羊》 | 素描·铅笔 | 24cm×36cm |

1955年 | 《虎(一)》 | 素描·铅笔 | 20cm×26cm |

1955年 | 《虎(二)》 | 素描·铅笔 | 20cm×28cm |

1956年 | 《可雨九岁》 | 素描·铅笔 | 40cm×27cm |

1956年 | 《苏州水巷》 | 油画·木板 | 46cm×61cm |

1957年 | 《牲口》 | 油画·木板 | 30cm×60cm |

1957年 | 《鲁迅故乡》 | 油画·木板 | 46cm×61cm |

1958年 | 《补网》 | 油画·木板 | 61cm×46cm |

1958年 | 《杜鹃与雪山》 | 油画·麻布 | 75cm×80cm |

1958年 | 《井冈山茨坪》 | 油画·木板 | 61cm×46cm |

1958年 | 《井冈山杜鹃花》 | 油画·木板 | 46cm×61cm |

1959年 | 《井冈山五马朝天》 | 油画·木板 | 61cm×46cm |

1959年 | 《人寿年丰(向日葵)》 | 油画·麻布 | 100cm×60cm |

1959年 | 《花卉》 | 油画·麻布 | 61cm×46cm |

1961年 | 《藏民青年》 | 油画 | 36cm×28cm |

1962年 | 《春笋》 | 素描·铅笔 | 23cm×17cm |

1962年 | 《评弹艺人(女)》 | 素描·铅笔 | 25cm×17cm |

1963年 | 《桐庐村镇》 | 油画木板 | 40cm×60.5cm |

1964年 | 《山村晴雪》 | 不详 | 91.5cm×91.5cm |

1972年 | 《白皮松》 | 布面油画 | 34cm×26cm |

1972年 | 《山花》 | 油画纸板 | 34cm×26cm |

1973年 | 《桂林山村》 | 不详 | 90cm×90cm |

1974年 | 《北京人家》 | 木板油画 | 34cm×25cm |

1974年 | 《太湖群鹅》 | 不详 | 44cm×59.5cm |

1974年 | 《重庆江城图及序》 | 水墨设色·宣纸 | 40cm×30cm |

1974年 | 《鸡雏树桩》 | 水墨设色·宣纸 | 38cm×41cm |

1975年 | 《京郊山村》 | 水墨设色·宣纸 | 47cm×44cm |

1975年 | 《牡丹》 | 水墨设色·宣纸 | 35cm×35cm |

1975年 | 《荷花》 | 水墨设色·宣纸 | 34cm×46cm |

1975年 | 《虎》 | 水墨设色·宣纸 | 38cm×35cm |

1975年 | 《崂山龙虎潭》 | 水墨设色·宣纸 | 42cm×36cm |

1975年 | 《园林一角》 | 水墨设色·宣纸 | 35cm×35cm |

1975年 | 《北京松》 | 水墨设色·宣纸 | 35cm×35cm |

1975年 | 《向日葵》 | 水墨设色·宣纸 | 41cm×38cm |

1975年 | 《北京·雪》 | 布面油画 | 72cm×45cm |

1975年 | 《木槿》 | 布面油画 | 120cm×80cm |

1975年 | 《乞力马扎罗雪山》 | 布面油画 | 100cm×180cm |

1976年 | 《漓江新篁》 | 水墨设色宣纸 | 144cm×181cm |

1976年 | 《漓江竹林人家》 | 油画木板 | 46cm×61cm |

1976年 | 《向日葵》 | 水墨设色·宣纸 | 49cm×46cm |

1976年 | 《漓江新篁》 | 水墨画 | 114cm×181cm |

1976年 | 《黄山日出》 | 水墨设色·宣纸 | 48cm×46cm |

1977年 | 《绍兴河滨》 | 不详 | 61cm×46cm |

1978年 | 《新林》 | 水彩 | 39cm×42cm |

1979年 | 《张家界马鬃岭》 | 纸本设色 | 104cm×200cm |

1979年 | 《白桦林》 | 素描着色·钢笔、碳素墨水、水彩 | 18cm×17cm |

1979年 | 《蜀中人家》 | 素描着色·钢笔、碳素墨水、水彩 | 29cm×24cm |

1979年 | 《达县》 | 素描着色·钢笔、碳素墨水、水彩 | 21cm×31cm |

1979年 | 《保圣寺宋塑》 | 素描写生·钢笔、碳素墨水、水彩 | 24cm×33cm |

1979年 | 《湘西古城》 | 水墨设色高丽纸 | 103cm×103cm |

1980年 | 《水乡》 | 不详 | 61cm×46cm |

1980年 | 《高原人家》 | 纸本设色 | 52.5cm×97.5cm |

1980年 | 《峨嵋山下》 | 纸本设色 | 40cm×116cm |

1981年 | 《交河故城》 | 纸本设色 | 106cm×102cm |

1981年 | 《非洲教授之家》 | 速写着色·钢笔、水彩 | 28cm×40cm |

1981年 | 《祈祷,尼日利亚》 | 速写着色·钢笔、水彩 | 28cm×40cm |

1981年 | 《非洲乡村节日》 | 速写着色·钢笔、水彩 | 29cm×40cm |

1981年 | 《泉,西非》 | 速写着色·钢笔、水彩 | 40cm×28cm |

1982年 | 《墙上藤》 | 纸本设色 | 90cm×180cm |

1982年 | 《大西洋之岸》 | 速写着色·钢笔、水彩 | 29cm×40cm |

1982年 | 《马里村头(一)》 | 速写着色·钢笔、水彩 | 29cm×40cm |

1982年 | 《马里村头(二)》 | 速写着色·钢笔、水彩 | 29cm×40cm |

1982年 | 《石塘山下人家》 | 素描着色·钢笔、碳素墨水、水彩 | 40cm×29cm |

1988年 | 《清、奇、古、怪》 | 水墨画 | 300cm×1500cm |

1988年 | 《鹦鹉天堂》 | 纸本设色 | 142cm×30cm |

1988年 | 《双松》 | 水墨设色宣纸 | 67cm×132cm |

1988年 | 《长城(自研丹青)》 | 纸本设色 | 150cm×250cm |

1988年 | 《误入崂山》 | 纸本设色 | 96cm×180cm |

1989年 | 《忆黄山》 | 中国画 | 38cm×45cm |

1990年 | 《美国大峡谷》 | 纸本设色 | 124cm×129cm |

1990年 | 《长江万里图 (长卷)》 | 纸本设色 | 35.5cm×530cm |

1990年 | 《孔林》 | 纸本设色 | 67.6cm×67.4cm |

1991年 | 《夜香港》 | 纸本设色 | 124cm×248cm |

1994年 | 《西双版纳村寨》 | 布面油画 | 76cm×61cm |

1994年 | 《双燕》 | 布面油画 | 69cm×140cm |

1995年 | 《朱碧群肖像》 | 油画 | 80cm×71.8cm |

1996年 | 《荷塘春秋》 | 不详 | 92cm×73cm |

1997年 | 《都市之夜》 | 中国画 | 145cm×368cm |

1997年 | 《漓江两岸》 | 不详 | 36cm×50cm |

1997年 | 《周庄》 | 油画 | 300cm×150cm |

1997年 | 《红莲》 | 油画 | 61cm×91cm |

1998年 | 《弃舟》 | 油画 | 80cm×100cm |

1998年 | 《梦沈园》 | 布面油画 | 70cm×70cm |

2002年 | 《秋瑾故居》 | 布面油画 | 70cm×140cm |

2006年 | 《飞》 | 中国画 | 41cm×70cm |

2007年 | 《山野》 | 中国画 | 48cm×45cm |

2007年 | 《残荷》 | 中国画 | 82cm×62cm |

2008年 | 《野草》 | 油画 | 61cm×91cm |

2008年 | 《眠》 | 油画 | 61cm×91cm |

2008年 | 《花与花》 | 油画 | 60cm×76cm |

2008年 | 《飞跃戒台》 | 油画 | 60cm×76cm |

画集文集

出版时间 | 专著名称 | 出版社 |

|---|---|---|

1960年 | 《吴冠中作品小辑》 | 上海人民美术出版社 |

1979年 | 《吴冠中彩画素描选》 | 山东省第一轻工业科学研究所 |

1979年 | 《吴冠中油画写生》 | 上海人民美术出版社 |

1982年 | 《吴冠中国画选(第一辑)》 | 四川人民出版社 |

1982年 | 《东寻西找集》 | 四川人民出版社 |

1983年 | 《吴冠中素描选》 | 四川人民出版社 |

1984年 | 《天南地北》 | 上海文艺出版社 |

1984年 | 《吴冠中国画选(第二辑)》 | 四川人民出版社 |

1984年 | 《吴冠中画集》 | 河北美术出版社 |

1985年 | 《风筝不断线》 | 四川美术出版社 |

1985年 | 《吴冠中国画选(第三辑)》 | 四川美术出版社 |

1985年 | 《吴冠中画集》 | 天津人民美术出版社 |

1986年 | 《吴冠中画册》 | 北京轻工业出版社 |

1986年 | 《吴冠中画集》 | 河北美术出版社 |

1987年 | 《谁家粉本》 | 四川美术出版社 |

1987年 | 《吴冠中国画选(第四辑)》 | 四川美术出版社 |

1987年 | 《吴冠中画集》 | 天津人民美术出版社 |

1987年 | 《吴冠中画集》 | 香港德艺艺术公司 |

1987年 | 《吴冠中画选》 | 香港美术书社 |

1987年 | 《吴冠中画集》 | 荣宝斋出版社 |

1988年 | 《吴冠中速写集》 | 四川美术出版社 |

1988年 | 《吴冠中绘画形式分析》 | 四川美术出版社 |

1989年 | 《吴冠中文集》 | 四川美术出版社 |

1989年 | 《吴冠中·中国当代美术家系列画集》 | 四川美术出版社 |

1995年 | 《吴冠中谈艺集》 | 人民美术出版社 |

2004年 | 《画外音》 | 山东画报出版社 |

2004年 | 《我负丹青:吴冠中自传》 | 人民文学出版社 |

2008年 | 《吴带当风》 | 山东画报出版社 |

2009年 | 《吴冠中自选散文集》 | 东方出版社 |

2009年 | 《我负丹青:吴冠中捐赠作品展》 | 上海书店出版社 |

2010年 | 《画眼》 | 文汇出版社 |

2010年 | 《吴冠中散文集》 | 人民文学出版社 |

主题思想

《故乡》

《故乡》

吴冠中有自己的艺术传统观,他对于中国传统水墨画的技法程式,如各种皴法、描法以及诗、书、画三合一等等在当代绘画创作中的作用表示怀疑。在他看来,这类程式导致创作力的虚弱和表现能力的僵化。反复使用这类程式绘制标准化的象征性图式,无异用“陈旧的语言唠叨陈旧的故事”。他主张现代的文人画必须吸收西方艺术的营养,“从单一的偏文学思维的倾向,扩展到雕塑、建筑等现代造型空间去”。对于“要在传统的基础上吸取外来”之说,他也认为只是一家之言,时代的变化孕育了新的绘画,传统因素和外来影响孰为轻重,画家尽可自行抉择。他所抉择的是运用“现代汉语及外国语”来使“中华民族的独特气质被世界认识”。

从20世纪80年代到21世纪初,吴冠中以他特有的简洁、锐利和明晰,展示了另一种写作方式和另一种文风,其核心正是所谓“其歌也有思,其哭也有怀”。吴冠中之提出“风筝不断线”,质疑“内容决定形式”,为“抽象美”辩护,以及冒天下之大不韪抨击以笔墨为评鉴绘画的唯一标准等,都是他在艺术实践基础上深入思考的结果。

1997年11月,他在北京《中国文化报》发表短文《笔墨等于零》,认为:“旧的媒体也往往具备不可被替代的优点,如粗陶、宣纸、笔墨仍永葆青春,但其青春只长驻于它们为之服役的作品的演进中。脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零,正如未塑造形象的泥巴,其价值等于零。”这一观点马上引起美术界极大的争论,持续了十几年,至今仍未休止。

到了晚年,吴冠中说:“一百个齐白石比不上一个鲁迅”。他解释:“当然两个人不可比。感情上我非讲这个话不可。因为鲁迅对这个社会精神世界的贡献,对人格、人品各方面的影响是了不起的。齐白石当然是一个好画家,我们也很尊重他,多一个齐白石也是很不错的,少一个齐白石也没有什么了不起,但是少一个鲁迅,精神世界就不一样。当然,文学大有好坏,绘画也大有好坏,不能拿坏的来比,文学达到高度的文学,绘画达到高度的绘画,这两种东西来比的话,文学的深度更容易动人。” 对此评论家王进玉表示,吴冠中先生发表的“一百个齐白石抵不上一个鲁迅”的观点,其实指的是关于绘画的社会功能性问题,要让人们看过你的作品能够产生心灵的震撼,通过你的作品能够得到生活的启悟,透过你的作品能够感受时代的思考,这才是了不起的画家,才是了不起的画作。

艺术综述

油画《井冈山茨坪》

油画《井冈山茨坪》

从文化眼光到创作眼光,吴冠中的艺术体现了他对自然与生命的关切。他的绘画始终以祖国的山川风采和家园景色为主题,在自然面前感受万物的生机,体验生命的哲理,抒发胸中的块垒,表达发现的欣喜;他在艺术形式上的敏感和坚执形式创造的信念使得他大胆打通油画和水墨画的载体界限,在具像与抽象两种绘画形态之外,创造出意象的艺术境界,使“写意”的中国传统艺术语言以现代的方式展现出来。

吴冠中在20世纪50年代—70年代,致力于油画风景创作,并进行油画民族化的探索。他把欧洲油画描绘自然的直观生动性、油画色彩的丰富细腻性与中国传统艺术精神、审美理想融合到一起。他擅长表现江南水乡景色,如初春的新绿、薄薄的雾霭、水边村舍、黑瓦白墙,和谐、清新的色调,宁静、淡美的境界,使画面产生一种抒情诗般的感染力。

油画《杜鹃与雪山》

油画《杜鹃与雪山》

水墨作品

吴冠中的水墨画以风景为主,偶尔也有鸟兽、花草之作。选材着眼于它们的形式构成特征,他喜欢那些可以使他自由发挥水墨点线的疏密和力度、韵律和节奏的景物。山峦的起伏、草木的枝杈、岩石的纹理、屋宇的错落……这一类东西能引发他的画兴。他对这些景物的处理与传统水墨画家遵循的范式大不相同。拿画山来看,吴冠中眼中的山岳,蕴含着无穷的生命律动,所以他可以说是得山之韵律。这种韵律并非自然界山岳所固有,而是山岳引发了画家通过黑白灰彩表现点线节奏的激情,作品是这种激情的记录。吴冠中的水墨画作品证实,虽然在技巧、章法上远离传统绘画形式,但在艺术精神上却是与历代水墨画大师们灵犀相通。

文集获奖

时间 | 获奖项目 | 奖励名称 |

|---|---|---|

2001年 | 《画外话·吴冠中卷》 | 人民文学出版社第三届人民文学奖 |

2001年 | 《吴冠中谈美》 | 中国新闻出版总署第七届全国优秀青年读物奖 |

荣誉表彰

时间 | 荣誉表彰 | 授予单位 |

|---|---|---|

1991年 | 文学艺术最高勋章 | 法国文化部 |

1993年 | 巴黎市金勋章 | 巴黎市政府 |

1995年6月 | 轩尼诗创意和成就奖 | 法国轩尼诗公司 |

2002年3月 | 法兰西学士院艺术院通讯院士 | 法兰西学士院 |

2003年 | 文化部造型表演艺术创作研究成就奖 | 中华人民共和国文化部 |

2003年12月 | 中国文化部“终身成就奖” | 中华人民共和国文化部 |

2006年 | 香港中文大学“荣誉文学博士” | 香港中文大学 |

吴冠中与林风眠(左)

吴冠中与林风眠(左)

1999年11月,吴冠中与李政道在“吴冠中艺术学术研讨会”上

1999年11月,吴冠中与李政道在“吴冠中艺术学术研讨会”上

“吴冠中为中国画的现代化、油画的民族化做出了杰出贡献。他的创作不仅丰富了中国绘画的表现力,同时也增进了中西文化艺术的交流与融合。提出的‘形式美’‘抽象美’等艺术命题以及‘风筝不断线’的观点,曾引起文艺界的争鸣和社会的关注,促进了中国当代艺术的发展。他为推动中国艺术与科学的融合研究做出了独特的贡献。他是20世纪具有重大影响力的杰出艺术家,是中国现当代艺术发展的一面重要旗帜。”(清华大学吴冠中艺术研究中心评)

“吴冠中有自己独特的艺术见解,追求形式的美和创新,为群众所喜爱。他的艺术人生不仅闪亮在美术界,在非专业领域也堪称表率,他勇于创造、勤奋努力的精神极为可贵。”(两院院士吴良镛评)

《荷塘春秋》

《荷塘春秋》

“吴冠中是在中国当代美术发展中具有重要影响的艺术大师,是德艺双馨的人民艺术家。他积极投身中国艺术的探索与创新,为中国文化艺术和艺术教育事业的发展作出了不可磨灭的贡献;他一生俭朴,把很多作品无私捐赠出来,留给了人民,体现出高尚的思想境界和人品,是文化艺术界学习的楷模。”(时任中共中央政治局常委李长春评)

1998年3月,吴冠中与熊秉明在巴黎国际艺术城展厅里交谈

1998年3月,吴冠中与熊秉明在巴黎国际艺术城展厅里交谈

“他(吴冠中)不避庸俗与稚拙,正因为有着庸俗与稚拙,他的画能比别人更深入,更浓烈地写出他的天地。”(法国籍华人艺术家熊秉明评)

“吴冠中在美术创作和美术教育上取得了巨大成就,致力于油画民族化和中国画现代化的探索,在海内外享有很高声誉;作为美术教育家,吴冠中注重学生艺术个性的培育。作为善思考的艺术家,他又勤于著述,立论独特,而且文字生动流畅。”(中国网络电视台评)

《漓江两岸》

《漓江两岸》

“在20世纪后半叶至当代的中国美术发展历史上,吴冠中是一位做出杰出贡献的艺术家和美术教育家。他视艺术为生命,无论身处何境,都对艺术抱以至高的理想和真挚的热爱,以一个真正的艺术家的无畏胆略和率真性情,在丹青事业上做不懈的追求与探索。他的创造,为中华民族的文化积累和艺林景象增添了宝贵的财富。他身上最可贵的品质是秉承了中国知识分子的优秀风范,把艺术创造作为一种文化责任,自觉担当起超越传统、开拓创新的使命。在复杂和变迁的文化环境中,特别在亲历中西文化相互碰撞激荡的人生旅程中,他始终以中国文化为根本,吸收融化西方艺术,形成了中西绘画意蕴贯通融合的独特成果和崭新经验,彰显了独立的学术思路和中国艺术精神的时代新质。”(中国美术馆评)

右起:朱德群、赵无极、吴冠中、巴黎第八区区长

右起:朱德群、赵无极、吴冠中、巴黎第八区区长

“艺术家吴冠中一生极富传奇色彩,不仅在油画、水墨画领域中不断求索、出新,在中国艺术精神表现与现代绘画形式结合实践及艺术理论等方面也做出了重要贡献。他毕生充满艺术活力的勤奋耕耘,创作出大量的艺术作品,而且心胸豁达,为人坦诚,直言不讳,常直击问题的关键所在。作为20世纪中国美术发展历程中极具影响的人物,可堪称中国艺术巨星。吴冠中艺术创作重在自我感受,学古通古不泥古,器属大成。他常在平凡的创作题材中表现出非凡的才情和艺术精神,在艺术创作中不断突破自我,并充分体现在众多作品中,艺术手法千姿百态。他是对中国传统艺术思想有其真正领悟的创造型艺术家。”(《中国文化报》评)

《弃舟》

《弃舟》

1992年11月,吴冠中在东京三越画廊为“吴冠中画展”剪彩

1992年11月,吴冠中在东京三越画廊为“吴冠中画展”剪彩

“评价吴冠中可用一个‘真’字。他是一个非常真实的人,他的艺术是真挚的艺术,他在晚年对国家和社会的捐赠更是真诚的奉献。他敢讲真话,直面人生,坦诚为人,光明磊落,在美术界、理论界提出了很多颇有建树的观点,对于中国美术事业的发展做出了巨大的贡献。”(时任中国美术馆副馆长马书林评)

1990年12月,吴冠中夫妇最后一次访晤林风眠先生

1990年12月,吴冠中夫妇最后一次访晤林风眠先生

“吴冠中执著于生活和创作的态度,他的率真性情、犀利的谈吐,他的中西融合、艺写风物、鲜明的艺术风格成为他情系终生追求的全部。他把整个生命与心血全部都系于美术事业之中,他的无私捐献是我们民族珍贵的文化财富。”(时任中国美术家协会秘书长刘健评)

“吴冠中不仅通过他的艺术创作在油画的本土化和中国画的现代性探索上取得了很高的艺术成就,深受人民群众和中外艺术界的喜爱与赞赏,而且在艺术思想上一直处于引领时代的前列。”(时任《美术》执行主编尚辉评)

“吴冠中是20世纪现代中国绘画的代表画家之一,为中国绘画发展做出巨大贡献。”(中国美术家协会评)

机构命名

吴冠中铜像

吴冠中铜像

竖立铜像

2015年9月19日,吴冠中铜像揭幕仪式在张家界国家森林公园举行。

纪念邮票

2020年3月20日,中国邮政正式发行《吴冠中作品选》特种邮票一套6枚,以纪念吴冠中逝世10周年。《吴冠中作品选》邮票由邮票印制局副总设计师王虎鸣设计,北京邮票厂胶版工艺印制。图案名称分别为:高粱与棉花、瓜藤、水巷、巴山春雪、鹤舞、双燕。全套邮票面值为9.60元,发行数量为780万套。

2023年5月,根据《国家文物局关于颁布1911年后已故书画等8类作品限制出境名家名单的通知》,吴冠中被列入1911年后已故书画类作品限制出境名家名单,其作品一律不准出境。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。