-

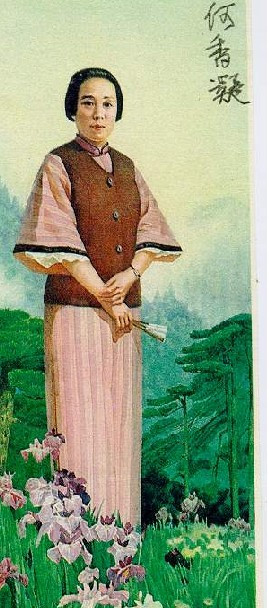

何香凝 编辑

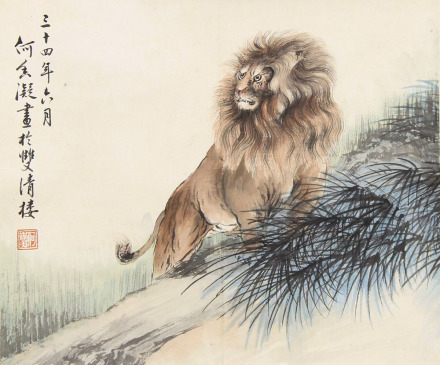

何香凝(1878年6月27日—1972年9月1日),女,原名谏,又名瑞谏,别号双清楼主。广东南海人,生于香港。

何香凝是中国国民党左派的杰出代表、著名政治活动家、女权运动先驱 ,画坛杰出的美术家、民革主要创始人之一。 中国民主革命先驱廖仲恺的夫人。何香凝是共产党人的老战友,是同中国共产党真诚合作的典范 。

1949年后,曾任中央人民政府委员、华侨事务委员会主任委员、中国美术家协会主席、中华全国妇女联合会名誉主席、民革中央主席、全国人大常委会副委员长、全国政协副主席等职。1972年9月1日,在北京病逝,终年95岁 。

中文名:何香凝

别名:原名瑞谏,又名谏

国籍:中国

民族:汉族

出生日期:1878年6月27日(戊寅年)

逝世日期:1972年9月1日

出生地:香港

代表作品:《狮》《梅花》《高松图》等

配偶:廖仲恺

性别:女

原籍:广东省南海县棉村

传统叛逆

何香凝,原名谏,又名瑞谏。广东南海人,1878年6月27日生于一个香港的茶叶商的家庭。父亲何炳桓出身农家,后来在香港经营茶叶和地产致富,因此,何香凝家的经济条件较好。家里希望女儿成为一个贤淑的女子,并能融入“上流社会”,便在何香凝7岁的时候给她缠小脚。然而,她早就听说过女兵的故事,羡慕她们的“天足”和英勇善战 ,并逐渐养成了不屈的性格和反抗的精神。因此,当母亲强行给她缠足时,她就每天晚上用剪刀将裹脚布剪掉。后来,剪刀被母亲搜走了,她就用平时积攒下的钱再买剪刀,并藏了起来,到了晚上又将裹脚布剪掉。如此这般,几十个回合下来,何炳桓夫妇拿这个倔强的女儿没有办法,只好放弃。于是,何香凝便拥有了一双“大脚”。

何炳桓家有3个儿子,8个女儿,还有一些亲戚家的孩子也寄住在他家。为了让男孩子受到良好的教育,因此,何炳桓请来了私塾先生在家里设馆教书。但是,何炳桓认为“女子无才便是德”,甚至相信把女孩子送进私塾就会夺走男孩子的聪明,所以尽管何香凝哭着吵着要去上学,他也不允许。何香凝听到兄弟们的读书声,非常羡慕,心里直痒痒,就买了书本自学,遇到不懂的字就请教哥哥,或叫女仆拿到先生那里去问,她的学问就是从自学开始的。

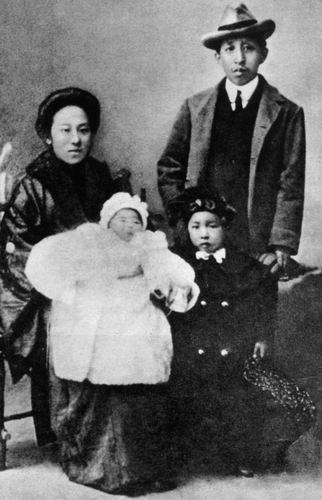

双清楼主(左何香凝,右廖仲恺)

双清楼主(左何香凝,右廖仲恺)

在时代潮流的驱动下,廖仲恺从香港皇仁书院完成学业后,就产生了去日本留学的愿望。何香凝坚决支持,决定随夫一同赴日。当时,廖仲恺因家道中落,学资难筹,深明大义的何香凝苦口婆心地说服母亲和亲友,毅然卖掉陪嫁的首饰和所有细软、家具,资助夫君完成赴日的愿望。1903年1月,廖仲恺暂别何香凝,东渡扶桑留学。两个多月后,何香凝把遗留家中的所有杂物卖掉,追随夫君赴东京留学。 先后就读于女子师范学校、东京目白女子大学和东京本乡美术学校,并且跟随日本名画家田中赖璋学习绘画。1903年春,何香凝在东京结识了孙中山,并和革命青年赵声、秋瑾、黎仲实等来往密切。从此,她和廖仲恺开始接触革命思想,并为革命而工作。

据统计,当时漂洋过海赴日留学的中国女青年总数不足10人,何香凝跻身其间,难能可贵。她和廖仲恺不断汲取新知识、新思想,萌发了强烈的民族意识和爱国热忱。

1903年6月,何香凝在东京撰写《敬告我的同胞姐妹》一文,刊发在充满民主主义思想的革命刊物《江苏》杂志第4期上。尚明轩认为,这篇文章是早期宣传妇女解放屈指可数的作品之一,奠定了何香凝在中国妇女运动史上的地位。

同盟管家

中国同盟会的“女管家”

中国同盟会的“女管家”

1904年初,身怀六甲的何香凝返回香港,2月4日生下女儿廖梦醒。女儿刚满月不久,何香凝一边读书,一边做革命工作。不得已,她把女儿留在香港,只身返回东京,继续到女子师范学校预科读书。

1905年,中国同盟会在东京成立。孙中山亲自主持加盟仪式,何香凝成为最早的同盟会女会员之一。9月1日,廖仲恺从香港筹集学费带着一岁多的女儿返回东京的当天,经何香凝和黎仲实介绍,也加入了同盟会。

《何香凝大事纪年》中记述,从那以后,何香凝夫妇的东京寓所,就成了革命党人的通信联络站和聚会场所,孙中山每周都会在这里召集四五次会议,商议和策划革命工作。后来,何香凝的住处搬迁过多次,而同盟会秘密的聚会场所和联络机关也随之转移。

当时,经常到廖仲恺何香凝夫妇寓所参加集会的,有朱执信、胡汉民、黄兴、章太炎、汪精卫、黎仲实、马君武、冯自由、苏曼殊等人。何香凝除在东京女子师范学校预科读书外,还担负起有关联络和勤务工作:平时收转信件、保管文件、看守门户。每当孙中山召集会议时,她要照料茶饭,还要看门、把风,掩护同志以防日本警察和清廷侦探。

“身为富家小姐的何香凝,本来连饭都不会做,但她却从头学起,满怀热情地完成各项工作,成了一位富有才干的管家。她的忠诚和悉心,赢得了孙中山及留日革命青年们的信赖,被亲切地称为“奥巴桑”(日语,意为“女管家”)。”

辛亥画师

“因羸弱多病且有身孕,何香凝于1908年4月被迫退学。这年9月25日,在东京大久保寓所,她生下儿子廖承志。这位求知心切的妈妈,半年之后便又入学读书了。”

1909年4月10日,何香凝转学东京本乡女子美术学校日本画高等科。在学校里,她除接受老师端管紫川先生讲授的山水、花卉画外,还每周两次向日本帝室画师田中赖璋学画狮、虎等动物。

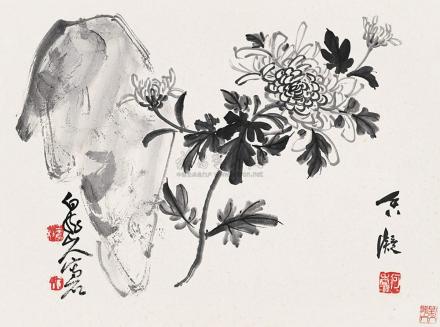

何香凝作品集

何香凝作品集

何香凝之所以改攻绘画专业,在尚明轩看来,是因为美术学校的课程不太紧张,她的身体可以承受。而廖承志在《我的母亲和她的画》中记述,由于“孙中山要在国内组织武装起义,需要起义的军旗和安民布告告示的花样、军用票的图案等等,因而需要人设计图案,把它画出来。”何香凝在其自述中也说,自此以后,在辛亥革命过程中,反清“起义部队所用的旗帜符号,有一些就是我在孙先生指导下描绘和刺绣缝制的。”

在以后漫长的革命生涯和斗争岁月里,美术就成为何香凝所喜爱的革命武器之一,她不停地拿起画笔,在表达对革命事业的忠诚和对敌人无情鞭挞的同时,艺术造诣也达到了相当高度,以独特的艺术语言和审美情趣而成为一位著名美术家。

国党元老

辛亥革命胜利后,何香凝和廖仲恺协助孙中山致力于中华民国的统一和建设。 在袁世凯窃取革命果实、本性暴露之后,何香凝积极参加了讨伐袁世凯的运动和护法斗争。1913年,与廖仲恺再度去日本。不久,孙中山也来到了日本。在日本期间,孙中山总结了二次革命失败的教训,是败于“同党人心之涣散”。因此,他主张取消旧国民党,另组织中华革命党取代。

国民党左派代表

国民党左派代表

1921年4月,孙中山在广州第二次建立政权后,举兵讨伐桂系军阀陆荣廷,何香凝带领慰劳队亲往广西梧州前线慰问,鼓舞士气。1922年,陈炯明叛变革命,他派人将留守后方部队的指挥邓仲元参谋长暗杀了,又声称“要锁上中山先生的钱箱”。由于廖仲恺是掌管财政的,并且为筹措北伐的军费而四处奔走,所以,陈炯明把廖仲恺叫到自己的驻地并对毫无防范的廖仲恺加以拘留。两天以后,又炮轰了孙中山所在的总统府,孙中山在紧急之中化装成中医,离开了总统府,登上了“永丰舰”(后来改名为“中山舰”),而宋庆龄也在卫士的保护下离开了总统府。

女权先驱

1924年1月,国民党第一次全国代表大会召开,何香凝当选为国民党中央执行委员会妇女部部长,兼管广东省的妇女工作。她坚决拥护孙中山的三大政策,忠实于三民主义的革命纲领。她领导出版了《妇女之声》旬刊,举办妇运讲习所,设立女工学校,开展妇女运动,为妇女的解放而斗争。

何香凝认为,中国妇女处于男女间的不平等和法律上的不平等地位。1924年1月,她在广州召开的国民党一大上提出了“妇女在法律上、经济上、教育上一律平等”的提案,获大会通过,促使《中国国民党第一次全国代表大会宣言》的政纲中明确规定:“于法律上、经济上、教育上、社会上确认男女平等之原则,助进女权之发展。” 从而确立了妇女在社会各方面平等合法地位的原则。

何香凝与宋庆龄

何香凝与宋庆龄

1924年3月,经国民党中央妇女部决议,在广州开办3所妇女劳工学校,吸收近500名女工入校, 12月,增设劳工妇女夜校,为白天不能学习的妇女提供方便。妇女劳工学校提高了女工的文化水平,为争取男女平等创造了条件。1925年1月,何香凝以中央妇女部与工人部合办的名义,于广东顺德县开办了2所女工补习学校,开办费用全部由她自己承担,招收女缫丝工入校,讲授有关的知识和技能,提高她们的技艺, 增强了女工谋求经济独立的能力。

1924年10月,冯玉祥发动北京政变,并电邀孙中山北上,共商建国大计。11月10日,孙中山发表《北上宣言》,主张召开国民会议,争取国家统一。这一主张得到共产党的支持,并在全国发起国民会议促成会运动。何香凝领导广东妇女积极响应召开国民会议的号召,亲自主持了广东女界国民会议促成会的筹备和组建工作。1924年12月24日,何香凝主持召开了广东女界国民会议促成会第二次筹备会,被推选为筹备员,并捐助筹备经费。1925年1月10日,广东女界国民会议促成会召开成立大会,何香凝担任总务部的领导工作。在何香凝和共产党的领导下,广东女界国民会议促成会发表宣言和通电,强烈要求废除不平等条约,结束军阀统治。通电孙中山,建议在参加国民会议的团体中“于九种团体之外,加一妇女团体” 。

国民会议运动是国共合作后开展反帝反封建斗争的一次尝试,妇女作为一支重要力量参加了斗争。女界国民会议促成会运动以争取妇女团体参加国民会议为主题,将争取女权融入争取民权的时代洪流中,具有重要的意义,“是中国妇女运动在同一的目标、同一的策略之下,有系统有计划的进行的历史之序幕。”

破党而出

为配合北伐战争,何香凝做了许多工作。1925年2月,她发起成立了国民党红十字会,她和宋庆龄任会长,致力于救护国民革命军及革命同志和贫苦的民众。北伐战争开始后,为发动妇女参加北伐,1926年10月,何香凝从广州辗转到汉口,成立中央妇女部,以进一步领导华中地区的妇女运动。战争中,北伐军伤亡很大,到1927年夏,仅聚集在武汉的伤兵就超过了1万人,医药缺乏,能否做好伤兵的救护工作,已经成为北伐战争能否胜利的关键。何香凝与宋庆龄立即组织了伤兵救护会,下设妇女救护班,来自各界的妇女经过培训后,立即奔赴各伤兵医院开展救护工作。

1925年2月,孙中山病重,何香凝赴北京照看。3月12日,孙中山逝世,何香凝是遗嘱见证人之一并在遗嘱上签字。 这一系列事情处理完毕后,何香凝才回到廖仲恺身边,夫妇两人并肩作战,继承孙中山未竟的事业,为贯彻孙中山的三大政策和革命主张而奋斗。

1925年6月省港大罢工和沙基惨案发生后,何香凝立即组织抢救伤员的工作,率贫民医院的医护人员赶赴现场救伤。当目睹了“尸体数堆,约三四十具,穿肠破胸者有之,断颅折骨者有之,血肉狼藉,惨不忍睹”的惨状后,她义愤填膺,声泪俱下,鼓励医护人员奋力抢救,并坚定地表示:“为国而死,死有余荣,生者誓当努力雪此奇耻。” 为了支持罢工斗争,何香凝组织慰劳会,向海内外募集捐款,派慰问队赴各个医院慰问伤者。她还以中央妇女部名义与广东妇女解放协会及广东女权运动同盟会一起创办了广州妇女救伤团,培训团员,承担起救伤的工作。国民党中央妇女部为沙基惨案向全国发出通电,组织宣传队四处讲演,揭露帝国主义罪行,声讨帝国主义。

晚年的何香凝

晚年的何香凝

因捍卫孙中山遗志而与国民党右派作斗争,同年8月20日下午,廖仲恺在广东国民党中央党部门外被暗杀。 廖仲恺被刺后,何香凝立志继承了他的遗志,同国民党右派斗争到底。

1926年1月的国民党二大上,何香凝进一步要求制定男女平等的法律,规定女子有财产继承权,根据结婚、离婚绝对自由原则制定婚姻法,根据同工同酬、保护母性及童工原则制定妇女劳动法等,敦促二大通过了《关于妇女运动决议案》。《决议案》中制定了“注意领导妇女群众参加国民革命外,同时应注意妇女本身解放的工作”的妇女运动方针。 在会上,她还强调:“我们与共产党必要合作,共同奋斗,打倒帝国主义,达到我们革命成功。”足可见她对执行孙中山及廖仲恺制定的“联共”政策的忠实与坚定。

为了使妇女运动决议案付诸实施,1926年3月6日,何香凝在广州河南各界妇女联欢大会上发表演说,要求妇女在“三八”节一致请愿国民政府实行二大的决议,制定男女平等的法律。直到1937年,何香凝还一再呼吁:“希望将来参加国民大会制宪的人……详定男女一律平等的条文!”

国民党二大后,披着“左派”外衣的蒋介石进入党的最高领导层。随着权势的膨胀,蒋介石终于暴露了其政治野心,积极进行反共活动。他阴谋制造了中山舰事件,并派兵包围了苏联顾问的住处。事情发生后,何香凝不顾个人安危,冒险通过岗哨找到了蒋介石,流着泪斥骂他:“总理死后,骨尚未寒,仲恺死后,血也未干。你不想想,……你昨夜那样对待苏联人,太背信弃义了!以怨报德,违背了孙先生的主张,使革命前途衰落,你将何以对孙先生?”5月,蒋介石又在国民党二届二中全会上抛出了整理党务案,何香凝痛斥这个提案是违反中山先生真意的,是反共、反苏俄、对工农不利的行为。她越说越气愤,甚至“拍桌顿足”。

1926年7月6日,在国民党中央执委临时全会上,何香凝当选为中央执行委员会常务委员会候补委员。

1926年9月15日,何香凝在共产党员蔡畅、邓颖超的协助下,以中央妇女部的名义于广州国民党中央党部内创办了妇女运动讲习所,培养妇女运动骨干。何香凝任所长,日常工作由教务长蔡畅主持,聘请共产党员恽代英、邓颖超等为教员。学员们学习革命理论和妇女运动知识,交流妇女运动经验,学习探讨如何根据妇女特点从事妇女运动工作等,培养了一批妇女干部和妇女运动人才。学员们毕业后积极参加北伐战争从事反帝反封建斗争和妇女解放运动。

1927年4月12日,蒋介石在上海发动反革命政变,何香凝于13日晚在汉口发表演说,号召广大革命党员打倒这些反革命派。她誓不与民贼为伍,拒绝担任蒋介石和宋美龄的“证婚人”,也不参加他们的婚礼。7月15日,汪精卫在武汉实行“分共”,继蒋介石之后发起政变。在汪精卫进行大搜捕的日子里,何香凝挺身而出保护共产党人与国民党左派分子。她甚至写信给中央组织部,说:“我是妇女部长,若认为妇女都是‘共党’和‘准共’,我是她们的头头,有事找我,不准为难她们!”她还派人送船票帮助在汉口的革命同志脱离虎口。

不久,何香凝回到广州创办“仲恺农工学校”。1928年,她先后将一对儿女送去欧洲留学。 1928年底,何香凝因反对国民党反共而毅然发表公开声明,“辞去国民党内的一切职务”,居于江浙沪上一带。在经亨颐的邀请下,她参加“寒之友社”,与聚集此间的艺术家们寄情山水,书画唱和,排遣心中郁结。 之后,何香凝忍痛含悲出国,先后游历了南洋、英国、德国等地,后在法国巴黎郊外侨居,过着读书、作画自娱的清苦流亡生活。

统一战线

1931年,九一八事变后,何香凝在巴黎得知日本帝国主义侵占东三省的消息后,义愤填膺,遂赶回上海,并在报纸上发表了《对时局的意见》,要求政府对日宣战,释放一切政治犯;斥责蒋介石的专制独裁统治;提出切实执行孙中山的三大政策、挽救民族危亡、支持群众救亡运动的主张。她还邀请全国著名书法家、画家捐赠作品,连同她的书画,举办了“救济国难书画展览会”,为慰劳抗日将士筹集了一笔经费。

1932年,“一·二八”事变爆发的当晚,何香凝便组织上海妇女界成立了慰劳队、救护队、难民救济队,上海妇女界在何香凝的带领下,支援十九路军抗战的活动有序开展起来。30日,何香凝亲自率队赴前线慰问十九路军。看到前线部队军饷和物资严重不足,她和宋庆龄立即发起募捐活动,并在自己寓所的大门上张贴“此处接受热心援助”的条幅。为解救从前线下来的伤病员,她和宋庆龄等人创办了伤兵医院,并多次亲临医院,慰问伤兵。她要求蒋介石支持十九路军抗战遭到拒绝后,写下了“枉自称男儿,甘受倭奴气。不战送山河,万世同羞耻。吾侪妇女们,愿赴沙场死。将我巾帼裳,换你征衣去!” 的誓言。6月,她又组织了国难救护队,派出多批救护人员赴前线支援东北抗日义勇军。为解决医护人员不足的问题,何香凝创办妇女救护训练班,从事国难救伤工作,发扬妇女爱国精神,以尽国民救国责任为宗旨。学员经过短期训练后,被分批派往伤兵医院。

1937年全面抗战爆发后,近花甲之年的何香凝爱国之志老而弥坚,对救亡运动热情支持,并始终不忘将妇女解放与抗日救亡运动紧密结合起来。7月22日,何香凝在其上海寓所成立了最早、最大的妇女抗日团体中国妇女抗敌后援会,自任主席兼总务组长,号召全国妇女组织起来,“为了中华的自由解放,奋斗到底。” 中国妇女抗敌救援会的成立,标志着上海妇女界在抗日救亡的共同目标下空前团结起来。24日抗日后援会在《申报》上发表了《中国妇女抗敌后援会告妇女书》,呼吁“现在是我们民族争生存的最后关头,一切不愿作亡国奴的姊妹们,请都快起来,我们有力的出力,有钱的出钱,能上战场的上战场,能救护慰劳的就来做救护慰劳的工作。”为了推动全国的妇女抗日救亡运动,何香凝建议宋美龄出面发起成立全国性的妇女抗日救亡组织。8月1日,宋美龄在南京成立中国妇女慰劳自卫抗战将士总会,要求各地建立分会。为了有利于统一领导全国的抗日救亡运动,8月4日,救援会更名为中国妇女慰劳自卫抗战将士总会上海分会,积极开展工作,有力支援了上海的抗战。抗敌后援会还发起献金运动,发动妇女捐献金银首饰;发起“扑满运动”,号召上海的妇女和儿童从每天的零用钱和生活费中节约一些钱投入储蓄罐,支援抗战。

“八·一三”事变爆发后,妇慰总会上海分会组织妇女缝纫团、烹饪队等,发起缝棉衣运动,缝纫团在10天内发动妇女缝制了1000件棉背心,并征集绷带、酒精、纱布等急救用品,分赴各医院和前线进行慰劳 。

组建上海劳动妇女战地服务团“八·一三”抗战爆发后,根据前线将士的要求,何香凝于1937年9月15日组建上海劳动妇女战地服务团,委派秘书胡兰畦为团长,奔赴前线进行战地服务。服务团在前线战斗了3年,随国民党军转战8个省市,行程2万里,召开了257次大会,慰劳伤兵381次,演出53次,极大地鼓舞了将士的士气,获得了先锋模范称号 。

上海沦陷后何香凝迁居香港,她仍利用一切机会宣传国内人民的抗战精神,呼吁国际友人和海外华侨支援抗战。她每收到华侨的一份捐款,就赠送自己的绘画一幅,以示答谢。1939年她从香港将大批医药和医疗器械寄送往上海劳动妇女战地服务团和敌后抗日根据地,极大地支援了抗战。

投身中共

1945年抗战胜利后,何香凝坚决反对蒋介石的卖国、独裁、内战政策。1945年12月初,何香凝从广西到广州,1946年秋,又迁居香港。1947年,她和李济深等人筹组中国国民党革命委员会,积极组织国民党的民主力量,从事反蒋活动。1948年1月,中国国民党革命委员会在香港成立,何香凝是主要领导人之一。

全国政协一届会议民革代表合影,前排左二起

全国政协一届会议民革代表合影,前排左二起

1949年6月,何香凝参加了中国人民政治协商会议的筹备活动。9月,何香凝作为代表出席了中国人民政治协商会议第一次全体会议。在这次会议上,她还当选为中央人民政府委员。新中国建立后,何香凝积极参加社会主义革命和建设,历任中央政府委员,政协全国委员会副主席,华侨事务委员会主任,中国美术家协会主席,全国人大常委会副委员长,中国国民党革命委员会副主席、主席,全国妇联名誉主席等职。

在坚决拥护党的领导,坚定不移地走社会主义道路的同时,何香凝率领民革和其它民主党派、爱国人士一道前进。1950年6月,她与柳亚子等人写信给中共中央和毛主席,热烈祝贺中国共产党成立29周年,指出:“中国共产党建党的纪念日,这是中国历史上一个光荣的纪念日,这同时是世界人类历史上一个光荣的纪念日!”

在信中,他们一再感谢和赞颂“中国共产党领导的正确”,并且用“坚决拥护中国共产党的领导”的誓愿,作为向党的生日的献礼。1960年8月15日,何香凝在民革四届二中全会上讲话时指出:“孙中山先生为之奋斗一生的理想,不仅完全成为现实,而且大大超过了。千条万条,共产党的领导第一条。我们民革同志一定要听毛主席的话,跟着共产党走,走社会主义道路。”

艺界泰斗

解放后,何香凝曾任中央人民政府委员、全国人大常委会副委员长,政协副主席,侨务委员会主任,美术家协会主席,全国妇联名誉主席,民革中央副主席、主席。擅画山水,花卉,尤工狮、虎、鹿、鹤等动物。著有《何香凝诗画集》。

何香凝作品

何香凝作品

何香凝作为一位著名的女画家和女诗人,工作之余总是不断地作画写诗。她不顾年老体弱,多次到各地视察,将所得观感凝于笔端,或作画或题诗,借以讴歌社会主义祖国,表达自己热爱党与社会主义的深情。何香凝是中国最早以美术为革命服务的先驱,著有《何香凝诗画集》。

与世长辞

1970年5月,何香凝因一次跌倒,又得了肺炎,进入医院治疗。周恩来给予了她无比深切的关怀,亲自去医院看望她。医院也尽全力给她治疗,何香凝转危为安。她精神好的时候,就坐在床上,将画纸夹在画板上画梅。1972年初,何香凝因肺炎再度入院,病情很严重,亲属们都回到了北京陪护。她在头脑清醒时总是十分注意国内外大事,阅读报纸和《史记》。6月27日,何香凝在医院度过了她最后一个生日。

1972年8月26日,周恩来再度前来探望病中的何香凝,尽管身体十分疼痛,她还是挣扎着断断续续地向周恩来倾吐出最后的心愿:她与丈夫廖仲恺生前有:“生则同衾,死则同穴”之约,现大限将至,希望周恩来批准她棺葬。周恩来当即亲切地告诉她,中央一定尊重她的意愿,按她的吩咐去办。听到这一肯定的答复,她欣慰地笑了。1972年9月1日,中国国民党革命委员会主席、画家何香凝在北京医院与世长辞,终年95岁。 1972年9月3日,何香凝的遗体入殓后停灵柩于中山公园中山堂内。9月6日,根据何香凝临终前的遗愿,由邓颖超、刘斐、朱蕴山以及廖梦醒、廖承志、经普椿等人专程护送灵柩至南京,与廖仲恺合墓,葬于中山陵旁的廖仲恺何香凝墓。

辛亥革命前后参加各种革命活动的女性,有姓名可查的有380多人,其中有较大影响力的有180多人,实际参加同盟会的只有54人。在这54人当中,能够把革命与参政贯穿始终,并且跨越中华民国与新中国两个时代的,只有何香凝一人。

何香凝作为中国妇女运动的先驱,领导和开展的妇女运动实践,丰富了中国妇女运动的内容,在唤起广大妇女,参加国民革命、支援抗战等方面都发挥了极大的作用。她倡导并亲自组织的广州各界妇女纪念“三八”国际妇女节活动,在中国妇女运动史上也具有非常重要的地位,不仅为中国妇女争得了第一次庆祝自己节日的权利,而且体现了革命妇女力量的大联合,成为首次国共合作时期,国共两党结成妇女统一战线的标志。为中国妇女运动史上开了一个新纪元。

屡任要职

何香凝是中国国民党革命委员会中央副主席、主席,中国国民党左派的杰出代表、著名政治活动家、画家。中国共产党建国后,历任中央人民政府委员会委员,第二、三届全国人民代表大会常务委员会副委员长,第二、三届中国人民政治协商会议全国委员会副主席,中华人民共和国华侨事务委员会主任,中华全国妇女联合会第一、二、三届名誉主席,中国美术家协会主席等职。

天足结缘

革命伴侣

革命伴侣

廖仲恺的父亲廖竹宾是客家后代,侨居旧金山多年。亲身经历了旅美华侨所遭受的种种歧视,深知小脚女人是中国的一种耻辱,所以曾留下遗嘱:儿子必须娶个大脚妇女作媳妇。可是,在19世纪末年,中国的妇女几乎都裹着小脚,社会上见不到多少大脚妇女,尤其是上层社会里,不缠足的大家闺秀更难找到。

正为女儿脚大难找婆家而忧心忡忡的何家,碰上廖仲恺要遵照父亲的遗嘱选择配偶,何香凝的“天足”正符合要求。通过媒妁之言订婚,然后迎娶,1897年他们在广州结婚。

新婚之初,何香凝有些惴惴不安,但经过一段时间的观察和接触,她发现廖仲恺是一个心地善良、诚挚忠厚,有着耿直性格和强烈的进取心的青年。廖仲恺设法搜罗各种新书刊给她阅读,为她指点疑难;何香凝爱好美术,廖仲恺就耐心教她绘画。

所以,何香凝很快就对自己的婚姻庆幸起来。夫妇二人都羡慕太平天国的革命人物,又都喜爱画画和学习诗词,志趣相同,情投意合。

当时,清贫的廖仲恺在经济上窘迫,成亲后只能修整兄嫂家屋顶晒台上的破屋作为“新房”。这间房子矮小简陋,是一间名副其实的斗室,但它高处独居,完全不受楼下侄儿侄女们嬉笑打闹的干扰。何香凝和廖仲恺白天在这里研读诗文、谈论时事,夜晚一起观赏清净明澈的月色。中秋佳节,皎洁月色给他们斗室洒下一片清辉。何香凝触景生情,写下了“愿年年此夜,人月双清”的诗句。他俩自得其乐,为了纪念这种既可读书又便赏月的幽静惬意的读书环境,把这间小屋命名为“双清楼”。

虎口救夫

为丈夫抢回3年的命

何香凝

何香凝

由于过度操劳,何香凝患上痢疾,不得不住进医院。住院期间,她听说陈炯明的族弟陈达生在香港被人暗杀,刺客扬言是因为陈炯明囚押廖仲恺。陈炯明因此要枪毙廖仲恺为陈达生报仇。于是,她顾不得治病,像婴儿一样每天带着尿布四处奔走。等她第三次见到廖仲恺时,廖仲恺已经给她和儿女分别写好了诀别诗。他在写给何香凝的诀别诗中表白说:“后事凭君独任劳,莫教辜负女中豪。”

1921年8月9日,孙中山得到陈炯明要袭击永丰舰的情报,率蒋介石等人离开。陈炯明随之放弃了枪毙廖仲恺的计划。何香凝央求老朋友龙荣轩带她会见陈炯明,途中遭遇暴雨,何香凝滚了一身泥水闯进陈炯明的会议室,当面痛斥道:“仲恺有什么地方对你不起,你要把他关起来?仲恺为孙先生筹款,你就要把他锁起来,可是民国9年(1920年)仲恺也为你们筹过款啊。帮你就对,帮孙先生就不对吗?”

经过当面争取,陈炯明答应释放廖仲恺。已经被囚禁62天的廖仲恺立刻在何香凝的陪同下逃往香港。3年后,廖仲恺遇刺身亡,何香凝曾感慨说:“我只给他抢回了3年的命。”

严母慈父

不是一个家庭型的女子

1925年3月,孙中山去世。国民党最高权力的角逐,在胡汉民、汪精卫、廖仲恺、许崇智等人之间展开。汪精卫出任广州国民政府主席兼军事委员会主席,成为第一号人物;此前一直代行孙中山大元帅职权的胡汉民,屈居第二;廖仲恺任中国国民党中央执行委员、国民政府委员兼财政部长、军事委员会委员兼黄埔军校党代表,位列第三;粤军总司令许崇智,位列第四。

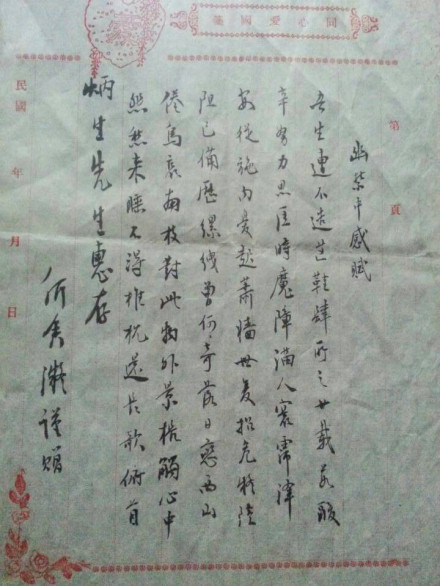

何香凝赠苏新民诗句手札

何香凝赠苏新民诗句手札

关于父母,廖梦醒曾回忆说:“母亲和父亲感情甚好,唯一的一次龃龉发生在我们住在东京的时候。”当时廖仲恺一家人,与胡汉民、汪精卫等人一道去江之岛游玩,廖仲恺玩得高兴,不愿意随何香凝回家。等到他第二天回家时,夫妻二人大闹一场。“原来母亲怀疑父亲不跟她回家是与江之岛旅馆的侍女有关。父亲一向有惧内之名,从未听说过他有寻花问柳之事。这次母亲不知听到什么风声,疑及父亲了。”

在廖梦醒的印象里,她的家庭从来都是“严母慈父”,母亲何香凝“不是一个家庭型的女子,她一生忙忙碌碌,从来没有时间细心照顾子女”。

家世

何香凝是何家第九个孩子。何香凝的祖父原是广东南海县花棣棉村乡人,父亲何炳桓先到澳门开办商业,后转到香港开办小杂货店,资本较丰后又开设“祥安”茶行,成为中国较早经营茶叶出口的茶商之一。

家属

关系 | 姓名 |

|---|---|

配偶 | 廖仲恺 |

女儿 | 廖梦醒 |

女婿 | 李少石 |

外孙女 | 李湄 |

儿子 | 廖承志 |

儿媳 | 经普椿 |

孙子 | 廖晖 |

孙女 | 廖蒹 |

女儿 | 廖光凤 |

何香凝是中国民主革命的先驱,著名的国民党左派,妇女运动的领袖,画坛杰出的美术家。她早年追随孙中山,是同盟会的第一批女会员;她坚持孙中山的三大政策,真诚地同中国共产党合作;她发动妇女参加革命,为国内革命战争、抗日战争做出了卓越贡献;她把艺术创作与革命活动紧密联系,她的作品中充满斗争激情、浩然正气。

绘画特色

擅作花鸟,偶作山水

何香凝画作

何香凝画作

何香凝的画作立意讲究,她常借对松、梅、狮、虎及山川等的描绘,抒情明志。她的充满斗争之意的作品不仅记录着本世纪初叶以来的变幻风云,是中国现代史的缩影,同时也是她七十年革命生涯和人格品行的生动写照。

美术博物

深圳何香凝美术馆

何香凝美术馆于1995年5月13日经国家批准兴建。1997年4月建成并开馆。国家主席江泽民亲自题写了馆名。

何香凝与傅抱石(左一)和潘天寿(左二)

何香凝与傅抱石(左一)和潘天寿(左二)

何香凝美术馆也是继中国美术馆之后的第二个国家级美术馆。她将本着弘扬中华文化传统、推动当代美术发展和促进社会主义精神文明建设及中国美术界与海外的文化艺术交流的办馆宗旨,策划和举办各类美术展览和交流,组织和开展各种学术活动和美术培训。除了对于何香凝艺术的展示和研究外,该馆在学术展示和研究上的主要定向是海外华人艺术、当代女性艺术和当代文化艺术教育。何香凝美术馆在过去的几年中已经成功的举办了一系列艺术史和文化史的公众讲座以及“首届何香凝美术馆学术论坛”、“当代雕塑艺术年度展(已三届)”和“刘国松画展”、“进与出——中澳华人当代艺术展”等活动。

绘画作品登上邮票

邮票上的何香凝作品1

邮票上的何香凝作品1

国家邮政局1998年6月27日发行《何香凝国画作品》特种邮票1套3枚 。

作品保护

2023年5月,为加强文物保护工作,防止近现代珍贵文物流失,完善文物出境审核标准体系,根据《国家文物局关于颁布1911年后已故书画等8类作品限制出境名家名单的通知》,何香凝的作品一律不准出境。

1972年9月5日,北京各界为何香凝举行了隆重的追悼大会,中共中央及毛泽东、周恩来、朱德等党和国家领导人送了花圈,天安门广场、新华门、外交部等处下半旗志哀。遵照何香凝生前“生则同衾,死则同穴”的夙愿,何香凝的灵柩于追悼会后由邓颖超、廖承志、刘友法等人护送至南京。1972年9月6日上午,在中山陵园廖仲恺墓地,举行了庄严肃穆的葬礼,将何香凝与廖仲恺合墓长眠。

2002年4月18日,何香凝美术馆建馆5周年纪念日,为此何香凝美术馆将举办“何香凝美术馆建馆五周年文献展”、“何香凝与她的时代书画、文献展”、“双清心迹——何香凝艺术典藏”三个展览及其学术研讨会以庆祝建馆5周年,此次展览将于2014年5月8日结束。

何香凝

何香凝

2004年8月23日,由何香凝美术馆主办,鲁明军、方立华、房桦策划的展览“移动的心景:何香凝山水画的风格、观念与世变”在深圳何香凝美术馆举行。本次展览从数百幅何香凝及其与友人合作的山水作品中,精心挑选了25幅山水画、9幅山水手稿作为参展作品。

为纪念何香凝诞辰130周年,由何香凝美术馆、北京大学文化资源研究中心共同策划主办的“反思二十世纪中国:文化与艺术――纪念何香凝诞辰130周年”国际学术研讨会2014年7月在京召开。与会专家学者在整理何香凝艺术思想的基础上,首次将何香凝艺术及思想放入20世纪的历史环境中进行跨学科讨。2008年6月27日上午,何香凝诞辰130周年纪念活动在仲恺农业工程学院学术报告厅举行,省人大常委会主任欧广源、省政协副主席周天鸿出席。省委教育工委、省归国华侨联合会、省委统战部、民革广东省委会、廖仲恺何香凝亲属代表、有关高校以及学校师生代表400余人参加了纪念活动。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。