-

温铁军 编辑

温铁军,汉族,祖籍河北昌黎,1951年5月出生于北京市,三农问题专家。中国人民大学二级岗位教授,中国人民大学农业与农村发展学院原院长,乡村建设中心、可持续发展高等研究院、农村金融研究所等校属科研机构负责人,校学术委员会副主任,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员;西南大学中国乡村建设学院执行院长;福建农林大学新农村发展研究院、海峡乡村建设学院执行院长;北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院乡村振兴中心主任;浙江财经大学中国乡村振兴研究院名誉院长;复旦大学社会科学高等研究院当代中国研究中心特聘研究员;中国邮政储蓄银行独立非执行董事。

1968年插队;1983年毕业于中国人民大学新闻系,获法学学士学位;1999年在中国农业大学获管理学博士学位;2004年开始担任中国人民大学农业与农村发展学院院长兼乡村建设中心主任,2013年辞去院长职务;2019年卸任新希望六和股份有限公司及中国农业银行独立非执行董事职务。兼任中国农业经济学会副会长,享受国务院政府特殊津贴。

主要研究领域为发展中国家比较研究、乡村治理与乡村建设以及农村金融等。

中文名:温铁军

国籍:中国

民族:汉族

出生地:北京

出生日期:1951年5月

毕业院校:中国人民大学、中国农业大学

学位/学历:博士

职业:教学科研工作者

专业方向:发展中国家比较研究、乡村治理与乡村建设以及农村金融

职务:中国人民大学国家发展与战略研究院研究员

学术代表作:全球化与国家竞争

主要成就:农业部科技进步一等奖(1999年)CCTV年度经济人物奖(2003年)中国环境大使(2006年)2013年绿色中国年度人物奖(2013年)高等学校科学优秀成果二等奖(2015年)

祖籍:河北昌黎

西南大学中国乡村建设学院执行院长温铁军

西南大学中国乡村建设学院执行院长温铁军

1968年,赴山西插队,在基层的工农兵中间生活了整整11年。

1978年,以工人身份“对调”回到北京。

1979至1983年,在中国人民大学新闻系本科学习,获法学学士学位。

1985年,调入中央农村政策研究室、国务院农村发展研究中心联络室从事农村调查研究工作。

1987年,调入全国农村改革试验区办公室后从事了11年农村基层实验区工作;同年,赴美国密歇根大学社会调查研究所(ISR)进修,获抽样调查专业结业证书、并在世界银行总部后续培训后回国负责世界银行对华政策性贷款的监测评估。

1988年,任全国农村改革试验区办公室监测处副处长。

1990年,获联合国译员培训高级班结业证书。

1991年,赴美国哥伦比亚大学进修并参加密歇根大学量化分析培训班,获统计分析专业结业证书。

温铁军

温铁军

1993年,任全国农村改革试验区办公室调研处长。

1995年,任全国农村改革试验区办公室主持工作的副主任。

1995至1999年,到中国农业大学在职攻读硕士、博士课程,获管理学博士学位。

1998年,温铁军离开了全国农村改革试验区办公室;任农业部农村经济研究中心研究员,科研处长,学术委员会委员。

2000年,到美国杜克大学进修。

2004年,中国人民大学成立农业与农村发展学院温铁军作为引进人才入职被聘为院长(2013年辞职),先后担任乡村建设中心主任、可持续发展高等研究院执行院长、中国农村经济与金融研究中心主任,连任校学术委员会副主任。

2012年,以执行院长的身份在西南大学恢复了晏阳初1936年成立的“中国乡村建设学院”;兼任西南大学中国乡村建设学院执行院长。

2013年,列入福建省百人计划兼任福建农林大学海峡乡建学院执行院长、教授、研究员。

三农问题

温铁军强调了中国乡土文明涵养中国社会经济的重要作用,三农之所以是问题,在于中国的工业化进程是靠从三农提取剩余来完成原始积累的。首先,任何工业化都绕不开资本原始积累,至于是国家来完成还是资本家来完成、是派生的问题。

无论何朝何代,何党何派。只要进入工业化,就绕不开原始积累,中国原始积累不能对外,就只能对三农。三农之所以是问题,在于它向国家的工业化作了巨大的贡献。中国几千年来都是乡土文明,是农业社会。几千年养人的能力,包括涵养自然资源,维护环境生态的能力,都远大于工业文明,所以才维护了中华文明绵延不绝的五千年文明史。中国从来都是三农问题,而不能单纯讲农业政策,单讲农业政策要在西方才讲得通。

乡村振兴问题

温铁军认为,全面实施乡村振兴战略是应对各种挑战的“压舱石”。在全球化危机之下,不光是中国,全球都出现经济下滑,中国能够稳得住,是国家直接增发国债,向乡村领域做基本建设和社会建设投资。乡村是一个能源资源消耗都相对比较低的、和自然结合得比较密切的一种人类生存方式,所以我们在这个阶段就强调乡村振兴是应对全球化挑战的压舱石。一是立体开发乡村资源。在“两山论”指导下的乡村振兴,应该走生态产业化、产业生态化的道路,这其中重要的政策导向就是要重构新型集体经济,利用村集体盘活乡村沉淀资产,把乡村平面资源作立体开发。二是鼓励市民下乡,带动农民一起创业。温铁军提醒,当前需要的不再是过去产业化时代的资本下乡,而是要把资源开发权交给农民,鼓励市民下乡,实现与农民一起联合创业,一起增收。

科研成就

科研综述

温铁军教授1985-90年主要从事国家农村政策调研。1990年国务院农研中心撤销,试验区办公室划归农业部以后主要开展课题研究和国际合作项目。2000年调动工作到中国体改研究会以后主要分管刊物并从事当期政策调研和社会活动。

另根据2020年5月中国人民大学官网显示,温铁军教授的主要研究领域为发展中国家比较研究、乡村治理与乡村建设以及农村金融等。

承担项目

温铁军教授1992-93年担任农村金融、企业股份合作制、小城镇建设等试验区项目总结评估课题组长;担任福特基金会资助的“澜沧江-湄公河流域经济社会变迁”国际合作课题组长。当年还与中国科协合作建立亚太社会调查研究所并任学术委员会主任。

根据2020年5月中国人民大学官网显示,温铁军先后主持了国家985“中国农村发展试验创新基地”,国家社科基金重点、国家社科基金重大、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目和教育部“国际金融危机应对研究”应急课题以及20余项国家、部委课题;先后担任了8个首席专家。

项目来源 | 项目名称 | 项目编号 |

|---|---|---|

国家社会科学基金重大项目 | “作为国家综合安全基础的乡村治理结构与机制研究” | 14ZDA064 |

国家社会科学基金重大项目 | “完善社会管理与维护社会稳定机制研究——农村对抗性冲突及其化解机制研究” | 07&ZD048 |

教育部人文社科重大课题攻关项目 | “我国农村金融体系建设与机制创新研究” | 07JZD0009 |

国家社会科学基金重点项目 | “建设社会主义新农村目标、重点和政策研究” | 06AJY003 |

北京市哲学社会科学规划重点项目 | “城乡二元结构下改善社会治理研究” | 15FXA003 |

国家自然科学基金主任基金项目 | “中国农村城镇化进程与对策研究” | 79941019 |

国家自然科学基金主任基金项目 | “社会主义新农村的农田水利设施建设与管理问题研究——制度创新·组织创新与农民本位” | 70641020 |

国家社会科学基金一般项目 | “粮食金融化与我国粮食安全战略研究” | 14BGJ048 |

教育部人文社科应急项目 | “通过新农村建设促进国际金融危机条件下中国经济社会的和谐和可持续发展” | 2009JYJR023 |

教育部人文社科普及读物项目 | “中国工业化历程简明读本” | 12JPJ013 |

国家985计划 | “中国农村发展试验创新基地(I类)” | - |

北京市横向课题 | “农林经济管理”一级学科及“农村发展管理交叉学科建设” | - |

参考资料: | ||

发表论文

截至2019年1月,温铁军先后在Position、Monthly Review等中国国内外学术刊物上发表文章百余篇。

著作文章

根据2020年5月中国人民大学官网显示,温铁军先后在中国国内刊物上发表文章百余篇,中国国外翻译发表十余篇;出版了《解读苏南》《中国农村基本经济制度研究》《三农问题与制度变迁》《八次危机:中国的真实经验1949-2009》《去依附》等十几部专著,并在海外出版文集;在《新华文摘》《管理世界》《中国软科学》《人民日报》《光明日报》《读书》《中国改革》等刊物上发表文章百余篇。

温铁军

温铁军

讲座报告

根据2020年5月中国人民大学官网显示,温铁军先后先后应邀到美国、英国、日本、德国、荷兰等大学讲学,参加百多次国际会议并到40多个国家和地区考察。

1992年8月,赴美国夏威夷大学出席“中国文化研讨会”;9月,参加农业部主办的“中德合作经济比较研修班”。

1993年11月,带领课题组赴泰国专题考察并在清迈大学举办讲座。

1996年,受欧盟聘任为中国农业政策专家,主要进行第二期对华无偿技术援助中新增的“农业政策论坛”项目的设计和经济分析。

1999年5月,受国际合作司委派赴美国参加亚太经合组织/太平洋经合理事会粮农论坛“区域整合可持续经济发展计划”的研究和讨论。

1999年10月,受广东省江门市政府聘请为项目顾问赴菲律宾出席亚太经合组织/太平洋经合理事会粮农论坛“区域增长中心计划”报告会。

2000年2月,受世界银行邀请赴越南出席“2000-01年世界发展报告”咨询论证会,并考察下湄公河流域。

2000年3月,应邀赴香港参加“WTO与亚洲经济”研讨会,2000年11月,出席汉城“朝鲜半岛统一与韩国农协”国际研讨会并做农村考察。

2001年1月,赴印度考察科拉拉邦人民科学运动。

2002年3月,应法国“百富勤”证券公司之邀赴欧洲4国和新加坡、香港做中国加入WTO问题巡回演讲,同年8月,应邀参加泰国“亚洲名人论坛”,11月,考察墨西哥恰帕斯州农村制度,12月,应邀参加亚太经合组织/太平洋经合理事会香港年会。

2003年8月,考察墨西哥恰帕斯农民问题;9月,应邀参加太平洋经合理事会文莱年会;10月,应邀参加德国NGO组织的全球化问题研讨会并在德国考察;11月,出席美国哈佛和MIT举办的“中国政策文化国际研讨会”发表“三大过剩与三大差别”演讲,并到哥伦比亚、密执安、麻萨诸塞等大学演讲。

2004年1月,参加印度浦纳“草根民主与参与式经济”国际研讨会发表“中国研究的基本常识问题”演讲,并考察印度北方农村;5月,韩国汉城“环太平洋律师协会第14届年会”特邀做中国经济形势演讲,并与韩国NGO座谈;青岛“中国投资国际论坛”做“中国转轨的制度成本问题”演讲。

温铁军在印度农村调研(左一)

温铁军在印度农村调研(左一)

科研获奖

根据2020年5月中国人民大学官网显示,温铁军曾于1999年获农业部科技进步一等奖;2005年获杜润生基金会农村发展研究优秀论文一等奖;2012年和2014年连续获得北京市哲学社会科学优秀成果二等奖;2015年获第七届高等学校科学优秀成果奖(人文社会科学)二等奖。

人才培养

培养理念

温铁军一直坚持走自己的路,这种坚持在别人眼里看来是一种信念,但是他自己却一直认为自己做了最平常的事情:“我们这代人,是和国家一起成长的,有对国家的责任感。对待人和事也难免多强调应该尽责任。这可能是一种情结,希望国家能稳定发展,不希望她出事,就是这么个想法。我没有什么豪言壮语,所以我能做的,现在的大学生都能做。”他鼓励大学生冷静思考,不要盲从一些所谓的理论。他说有很多同学脑子里事先接受的都是老师在学校灌输的一些概念,比如要建立现代什么制度,因此下到农村的时候就会发现,现实与理论的差距很大。

他还希望在校的大学生们按照学校和老师规定的课程,老老实实学习,把学分修满,把毕业文凭拿到手。他真不希望大家以为有了这么一个突然打开的眼界,就以为学业不重要了,“哪怕是你将来要批判的东西,你也得先将它搞懂,千万别因此荒废学业!还得对得起家长,对得起亲友啊。”

同时,温老师也希望学校的老师们更多地从事一点调查研究,更多地参与到这些活动中来,因为青年们的热情和行动更需要他们的理解与支持。

温铁军(中)在晏阳初乡村建设学院与农民学员一起劳动

温铁军(中)在晏阳初乡村建设学院与农民学员一起劳动

第一届全国大学生支农调研培训班(三排右九:温铁军)

第一届全国大学生支农调研培训班(三排右九:温铁军)

培养成果

截至2019年11月,温铁军担任中国人民大学农业与农村发展学院博士生导师,福建农林大学经济学院(海峡乡村建设学院)的博士生导师,温铁军和其团队资助、培养了十几名博士生、几十名硕士生;2009年和2013年分获北京市教育教学成果一等奖和二等奖。

荣誉表彰

获奖年份 | 奖项名称 | 授予单位 |

|---|---|---|

1998年 | 政府特殊津贴专家 | 中华人民共和国国务院 |

2003年 | CCTV年度经济人物奖 | 中国中央电视台 |

2005年 | 中国环境大使 | 国家环保总局 |

2013年 | 江苏省首届政府出版奖 | 江苏省委宣传部、江苏省新闻出版局、江苏省财政厅、江苏省人力资源和社会保障厅 |

2013年 | 中华优秀出版物图书奖提名奖 | 中国出版协会 |

2013年 | “三个一百”原创出版工程奖 | 国家新闻出版署 |

2014年 | 2013年绿色中国年度人物奖(创新团队代表名义) | 中华人民共和国环境保护部 |

2020年 | 《2020中国品牌人物500强》第166位 | 品牌联盟 |

“2020年度粮食英雄” | 联合国粮农组织 | |

参考资料: | ||

根据2020年5月福建农林大学官网显示,温铁军先后被聘为国家环境咨询委员会委员,商务部、国家林业局等部委及北京市、福建省和北京市等政府顾问或咨询专家;2007年当选中国农业经济学会副会长,2008年受国务院学位委员会聘任为第六届学科评议组农林经济管理组成员;2012年兼任西南大学中国乡村建设学院执行院长,2013年兼任福建农林大学海峡乡建学院执行副院长;还受聘为两个大型涉农企业独立非执行董事。

温铁军

温铁军

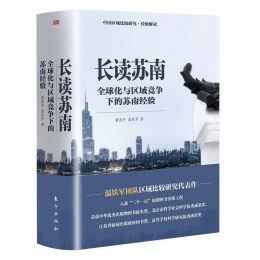

长读苏南:全球化与区域竞争下的苏南经验

作者名称 董筱丹 温铁军

作品时间2023-3

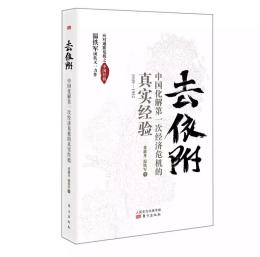

去依附

作者名称 温铁军

作品时间2019-9-1

全球化与国家竞争:新兴七国比较研究

作者名称 温铁军

作品时间2020-12

八次危机

作者名称 温铁军

作品时间2013-1-1

解读苏南

作者名称 温铁军

作品时间2010-4

三农问题与制度变迁

作者名称 温铁军

作品时间2009-1-1

中国农村基本经济制度研究

作者名称 温铁军

查看更多书籍

参考资料

“最野”的两次出游

温铁军左右两个膝盖上都有劳损,走路超过半个小时就走不动了。好在他年轻时“脚比较野”,走过很多人一辈子都走不完的路,让他最难忘的还是走得“最野”的两次。

第一次是1985年,温铁军34岁,从青藏高原出发,沿着黄河,由黄土高原下到华北大平原,再到山东入海口,4个月跑了8个省。“当然不是用脚跑,而是骑着摩托车跑。我把能住的地方都住过了,老农家、废窑洞,在空教室里拼桌子就算是好条件。我永远记得那天高云淡,也永远记得那一片蛮荒。”那一趟,温铁军体味了“人被大自然压抑得仿佛只剩下一颗渺小沙粒的感觉”,也让他“对农村的复杂性有所认知”。

第二次是1991年,苏联解体,正在美国哥伦比亚大学进修的温铁军不相信美国人“Next must be China(下一个是中国)”的论断,自费前去摸索苏东解体的教训。他去了东德、克罗地亚等7个东欧国家,历时40天,花了不到2000美元。“那里中国人很少。我就找了个当地的小咖啡馆,买一杯咖啡,然后转身对盯着我看的人群问:‘谁懂英文,我跟你们聊聊?’肯定就会有人搭话。我与战争难民同居过一室,也穿行过全是沙袋、军人的街道,亲眼看到了激进变革给老百姓带来的影响。这让我知道什么是社会成本、转型代价,那是老百姓的苦难。”回国后,温铁军写了一份调查报告,记录了他的观察与思考,题目叫《苏东七国私有化经验教训的分析》。

基层的生活教育懂得了农民

温铁军是“非典型”的大院子弟。他从小生活的大院,不是军队或者机关大院,而是学校大院——他的父母是中国人民大学1950年建校时的第一批教授。“我小时候完全不了解社情民情,别说农村了,连北京老百姓怎么过日子都不知道。”等他上了初中,由学校组织去京郊劳动,帮农民拔麦子,才算第一次“脚踏实地”。

他真正深入农村是在“文革”开始后,国家号召知识青年上山下乡。15岁的温铁军背着背包去“长征”,先是跑到了河北遵化县大老峪帮农民挑水抗旱,接着被安排去了山西汾阳插队,从此在工农兵的基层岗位上工作了11年,一直到了1978年才以工人身份“对调”回京。次年,他考上了中国人民大学新闻系。

知识分子家庭出身的温铁军,实践了毛泽东说的“滚出了一身泥巴”。他压根儿没用“伤痛”“耽误”这样的词来评价知青岁月,而是感慨“基层的生活教育让我懂得了农民”。

“刚开始进入他们的环境,我没有太明显的感觉,只是疑惑农民怎么一天到晚都骂骂咧咧?后来我跟着大队干部赶着大车往公社送粮,听他们聊,才理解了情绪何在。那时候农民往城里送的都是好粮食,那些瘪的坏的,就自己留着吃。如果遇到年成好,小麦丰收了,农民多分两斤麦子也不行,超收的部分得交给国家。他们付出那么多,得到的却那么少,所以才有怨气。”

云游四方传播思想

“游方僧”是温铁军的微信名,意思是“云游四方的僧人”。其实按照他原来的想法,60不做、70不述、80不说——“60岁体力差了,事情交给年轻人做;70岁调查研究能力差了,就不写东西了;80岁思想更新能力不行了,就不要瞎说些老话干扰别人了”。但如今68岁了,他仍在路上。

有时是去福建。温铁军2013年在福建农林大学创办了“海峡乡村建设学院”;2017年兼任了“新农村发展研究院”的执行院长。去年北京大学成立“习近平新时代中国特色社会主义思想研究院”,温铁军又被聘为乡村振兴中心主任。

有时是去重庆。2012年,温铁军以执行院长的身份在西南大学恢复了晏阳初1936年成立的“中国乡村建设学院”。他还把西南大学发的全部工资捐给了学院。

2018年11月,温铁军受邀出席了潘家恩在重庆组织的“乡村振兴的历史先声——中国乡村建设百年探索展”。

有时是回北京。温铁军在这里指导研究生,推进多个与乡村建设相关的单位,同时还兼任着几个大型涉农企业的独董。

上世纪80年代中期,杜润生曾对温铁军说:你们这个农村改革试验区办公室要是能够动员成千上万的知识分子和青年学生志愿者下乡,我们的事业就成了。在采访的最后,温铁军想了想说:“早几年种子撒下去了,或许还会有些放不下,现在投身乡建事业者何止成千上万,我可以死而无憾了。”

温铁军教授是中国农村经济基础方面的“三农问题”和乡土中国治理结构的“三治问题”等重大政策和理论问题的提出人,前者已成为国家战略的“重中之重”和国际社会接受的中国话语;后者2004年获批为国家985“中国农村发展试验创新基地”(I类)项目及国家社会科学基金重大项目的主要依据;据此提出的农村发展管理作为新的管理科学的交叉学科,被北京市列为重点学科。在实践方面,温铁军教授不断推进“三农”问题的本土化和草根试验研究,2001年起在全国推进以生态农业和环保农村为主要内容的“新乡村建设”运动;是中国新乡村建设运动的主要发起者和相关思想领域学术研究的主要带头人。(中国人民大学评)

温铁军一再谦虚自己不懂理论,只是一个做调查的。对于“三农问题”,他没有喊故作姿态的口号,没有提“休克疗法”一类的方案,始终扮演着一个“在路上”的思考者的角色。温铁军有N种身份。但在任何地方演讲时,他都不忘提到,他曾经在下乡时当过生产队长,这意味着他对农村、农民的观察从一开始就与众不同。(人民网-《市场报》评)

温铁军是著名三农问题专家,人称“温三农”。用自己的脚去走、用自己的眼去看、用自己的头脑去思考,温铁军的研究自始至终坚持“不依附”。而对中国三农的未来,他更加坚持“不依附”的观点:“乡村振兴,要走自己的路。” (解放日报-上观新闻评)

温铁军教授是著名“三农”问题专家,为国家三农发展作出了积极贡献。 (郫都区人民政府评)

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。