-

闻一多 编辑

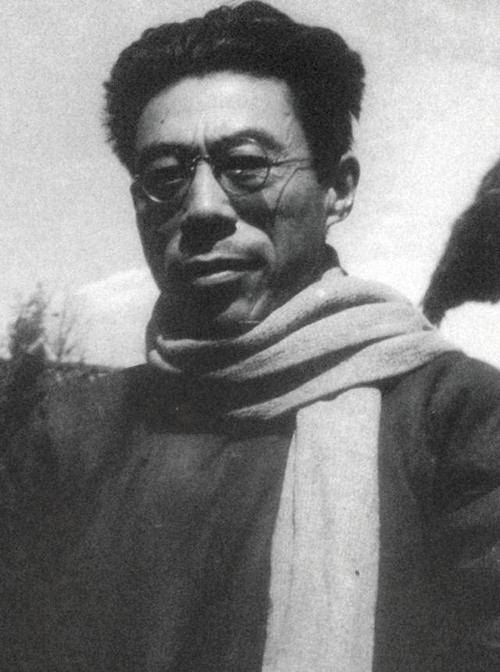

闻一多(1899年11月24日—1946年7月15日),本名闻家骅,字友三,生于湖北浠水县巴河镇。中国近代诗人、学者、民盟盟员、民主战士。

1905年,进入绵葛轩小学读书。1912年,考入北京清华学校乙班。1914年6月,论文《名誉谈》发表。1919年2月,成为《清华学报》编辑。1920年,编成诗集《古瓦集》《真我集》。1923年3月16日,长诗《园内》写定;9月,出版第一本新诗集《红烛》。1924年6月,毕业于科罗拉多大学。1925年1月上旬,参与发起“中华戏剧改进社”;7月,诗《七子之歌》发表;9月,被聘为北京美术专门学校筹备专员。1927年2月,担任武汉国民革命军政治部艺术股长。1928年1月,诗集《死水》出版。1932年8月,任清华大学国文系教授。1936年1月,论文《离骚解诂》发表。1943年,组织十一学会。1945年3月,联名发表昆明文化界《关于挽救当前危局的主张》 。1946年7月15日,在悼念李公朴的大会上,斥责国民党暗杀李公朴的罪行,当日下午被国民党特务杀害逝世,时年47岁。

2009年,闻一多被评为100位为新中国成立作出贡献的英雄模范人物之一。

中文名:闻家骅

别名:闻一多

国籍:中国

民族:汉

出生地:湖北浠水县(今属湖北黄冈)

出生日期:1899年11月24日

逝世日期:1946年7月15日

毕业院校:清华大学

职业:诗人、学者、民主战士

代表作品:红烛、死水、七子之歌、唐诗杂论

字:友三

1899年11月24日生于湖北浠水县巴河镇闻家铺的一个书香家庭。

1904年,进入私塾。

1905年,进入绵葛轩小学读书,由父亲教导读《汉书》。

1910年,来到武昌,进入两湖师范附属高等小学校。

1912年,考入北京清华学校乙班,其间,阅读了中国古代诗集、诗话、史书、笔记等 。

1913年2月,寒假后开学,重新分班,被编入甲班;11月8日,与何均等人发起课余补习会,并被推举为副会长;11月15日,参与编剧《革命党人》(又名《武昌起义》),并饰演革命党人;12月6日,任《课余一览》编辑;12月30日,参与演出《打城隍》,饰演差役 。

1914年6月15日,论文《名誉谈》发表于《课余一览》;夏,参与国画校外写生团。

1915年9月,清华学校开学,进入中等科三年级;11月,担任《清华周刊》编辑;12月25日,参与创办贫民小学。

1916年1月,开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记;4月,在《清华周刊》发表文集《二月庐漫纪》;9月,担任游艺社副社长。

1917年6月,担任《辛酉镜》总编辑 。

1919年2月22日,论文《辩质》发表于《清华周刊》第101期;五四运动开始后,积极参加学生运动,被选为清华学生代表,出席在上海召开的全国学生联合会;同月,成为《清华学报》编辑;8月5日,全国学生联合会举行闭幕式,第一次聆听孙中山的演说;9月,与杨廷宝、方来等组织美术社;11月16日,作论文《读沈尹默(小妹)!想起我的妹来了也作一首》,后编入《真我集》 。

1920年春,作新诗《雪》;4月24日,散文《旅客式的学生》发表于《清华周刊》第185期;5月14日,作新诗《率真》《忠告》;7月1日,作新诗《所见》《晚霁见月》;暑假,将所作古文诗词编成诗集《古瓦集》《真我集》;9月18日,被选为美术社书记;10月8日,论文《时间的教训》发表于《清华周刊》第193期;12月4日,参与“清华演讲记录团” 。

闻一多

闻一多

1922年3月,写成论文《律诗底研究》,开始系统地研究新诗格律化理论;4月4日,新诗《进攻者》《死》《深夜的泪》发表于《清华周刊双四节特刊》;7月16日,乘海轮由沪赴美国芝加哥美术学院和科罗拉多学院学习西洋绘画,同时研究文学和戏剧;9月1日,与梁实秋、吴最超通信;9月18日,作诗《晚秋》(后改为《秋之末日》);年底,出版与梁实秋合著的论著《〈冬夜〉〈草儿〉评论》出版,该作品代表了闻一多早期对新诗的看法 。

1923年2月18日,作诗《长城下的哀歌》;3月16日,长诗《园内》写定,后发表于《清华生活》(清华建校12周年纪念号),该作品是闻一多最长的一首诗,共314行,并自认为“新诗中第一首长诗”;5月1日,诗《李白之死》发表于《创造季刊》第二卷第一期;8月25日,诗《别后》发表于大连《盛京时报》;9月,出版第一本新诗集《红烛》(共103首诗),由泰东书局出版,该诗集将反帝爱国的主题和唯美亮丽的形式结合在一起,诗集气势恢宏、语言豪放,明显受到美国新诗的影响;同月,成立大江学会 。

1924年3月28日,英文诗《另一个支那人的回答》发表于科罗拉多大学的学生报纸《科罗拉多大学之虎》;6月上旬,毕业于科罗拉多大学,但未获得学位;7月23日,作诗《大暑》;9月,转学进入纽约艺术学院 。

1925年1月上旬,参与发起“中华戏剧改进社”;3月10日,诗《渔阳曲》发表于《小说月报》第十六卷第三号;3月22日下午二时,在纽约参加孙中山的追悼大会;5月,任北京艺术专科学校教务长;7月4日,诗《七子之歌》发表于《现代评论》第二卷第30期,该诗以拟人的手法将这七处失地(澳门、香港、台湾、威海卫、广州湾、九龙岛、旅顺、大连)比作远离母亲怀抱的七个孩子,用小孩子的口吻表达渴望重回母亲怀抱的强烈情感;7月11日,诗《爱国的心》《洗衣曲》发表于《现代评论》第二卷第31期;8月9日,参加新月茶话会,加入新月社;9月22日,诗《末日》发表于《晨报·副刊》第1277号;同月,被聘为北京美术专门学校筹备专员 。

1926年4月1日,参与创办《晨报·诗镌》,在创刊号上发表诗《欺负着了》;4月15日,诗《死水》《黄昏》发表于《晨报·诗镌》第三号,其中,《死水》表达作者对军阀混战、帝国主义横行的失望、痛苦、愤怒;5月6日,诗《鸟语一送友人南归》发表于《晨报·诗镌》第六号;6月24日,论文《戏剧的歧途》发表于《晨报·副刊》第二号;7月,在浠水老家作诗《夜歌》;9月,受聘于吴淞国立政治大学教授兼训导长 。

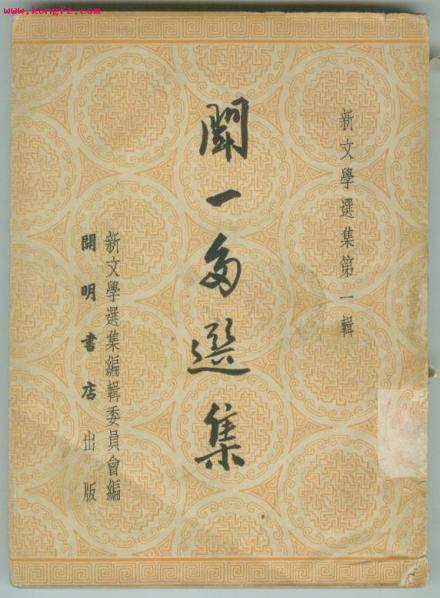

闻一多选集

闻一多选集

1927年2月,任武汉国民革命军政治部艺术股长;5月30日,诗《荒村》发表于《时事新报·学灯》;7月14日,论文《诗经的性欲观》发表于《时事新报·学灯》,开始用名“一多”;8月,任东南大学教授;9月1日,南京第四中山大学开学,受聘为文学院外国文学系主任;同月,被聘为南京第四中山大学文学院外国文学系主任;12月3日,诗歌《你指着太阳起誓》发表于《时事新报·文艺周刊》第十二期 。

1928年1月,诗集《死水》由新月书店出版,该诗集共28首,不仅显示了闻一多思想感情向现实主义的深化,而且真正体现了他的新诗格律化主张;3月10日,在《新月》杂志列名编辑,次年因观点不合辞职;5月10日,诗《回来》发表于《新月》第一卷第三号;6月10日,译诗《情愿》发表于《新月》第一卷第四号;8月10日,传记《杜甫》发表于《新月》第一卷第六号;同月,担任武汉大学文学院院长 。

1929年11月10日,论文《庄子》、译诗《山花》发表于《新月》第二卷第九号;9月,开始讲授“英诗初步”。

1930年4月10日,论文《杜少陵年谱会笺》发表于武汉大学《文哲季刊》第一卷第一期,至第四期载完;6月,辞去武汉大学文学院院长职务;9月,去山东任国立青岛大学(现山东大学/中国海洋大学)文学院院长兼国文系主任。 。

1931年1月20日,诗《奇迹》发表于《诗刊》创刊号(徐志摩主编);9月7日,青岛大学开学,讲授《中国文学史》《唐诗》《英诗人门》。

1932年8月回北平任清华大学国文系教授。

1933年5月8日,论文《岑嘉州交游事辑》发表于《清华周刊》第39卷第8期(文史专号);7月,为臧克家第一本诗集《烙印》作序 。

1934年5月1日,论文《匡斋尺牍》发表于《学文》创刊号;7月1日,论文《匡斋尺牍》(续)发表于《学文》第一卷第三期。1935年9月15日,诗《卷耳》发表于天津《大公报》“文艺副刊”第九期 。

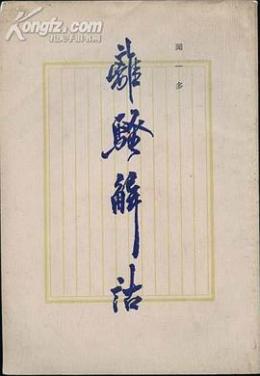

1936年1月,论文《离骚解诂》《高唐神女传说之分析补记》发表于《清华学报》第十一卷第一期。

1937年1月,论文《诗经新义》发表于《清华学报》第十二卷第一期;11月,长沙临时大学开课,讲授《诗经》《楚辞》。

1939年2月26日,论文《宣传与艺术》发表于昆明《易世报》“星期评论”专栏;3月14日,杂文《璞堂杂记》发表于《易世报》副刊“读书”栏目第113期 。

1940年9月9日,西南联大开学,讲授《中国文学史分期研究(一)》(即《上古文学史》);10月16日,论文《乐府诗笺》发表于昆明《国文月刊》第一卷第三期;11月20日,论文《怎样读九歌》,发表于《国文月刊》第一卷第五期 。

1941年1月13日,论文《道教精神》发表于昆明《中央日报》“人文科学”副刊第二期;8月22日,作论文《宫体诗的自赎》;12月16日,论文《乐府诗笺》(续)发表于《国文月刊》第一卷第十一期。

1942年3月,论著《楚辞校补》由国民出版社出版;10月16日,论文《乐府诗笺》(续)发表于《国文月刊》第一卷第十六期;12月17日,在中法大学讲授“神话与诗” 。

1943年5月25日,西南联大演出《风雪夜归人》,担任舞台设计;7月3日,论文《端午节的历史教育》发表于《生活导报》第三十二期;9月1日,论文《庄子内篇校释》发表于重庆《学术季刊》第一卷第三期;12月1日,论文《文学的历史方向》发表于昆明《当代评论》第四卷第一期;同年,与西南联大同仁组织十一学会 。

1944年2月15日,在西南联大讲授《诗与舞》;2月20日,杂文《复古的空气》发表于《云南日报》“星期论文”副刊;4月23日,论文《从宗教论中西风格》发表于昆明《生活导报》第六十五期;5月16日,论文《九歌校释》发表于《中央日报》“文林”副刊第一期;秋,以个人身份加入中国民主同盟;同年,参加“西南文化研究会”,学习毛泽东《新民主主义论》等著作,体会到“严守中立、不闻不问”的态度 。

1945年3月12日,联名发表《昆明文化界关于挽救当前危局的主张》 ;4月27日,作论文《五四运动的历史法则》,发表于《民主周刊》第一卷第二十期;5月2日,出席西南联大新诗社举办的“诗歌朗诵晚会”;6月14日,论文《人民的诗人——屈原》发表于《诗与散文》(诗人节专刊);7月1日,联名发表《昆明文化界致国民参政会电》;8月15日,出席“从胜利到和平时事晚会”;9月,主持“从胜利到和平”晚会 。

1946年2月,担任“庆祝政治协商会议成功、抗议重庆二一〇惨案 、坚持严惩一二一惨案祸首大会”主席;3月,参加为一二·一四烈士举行的葬礼和游行;7月15日,在悼念李公朴的大会上,斥责国民党暗杀李公朴的罪行,发表了《最后一次讲演》。会后回家,再到民主周刊社主持记者招待会。招待会结束后,闻立鹤接父亲回家。即将到家门时,潜藏的特务开枪射击,闻一多头部中弹身亡,时年47岁。

关系 | 姓名 | 介绍 |

|---|---|---|

父亲 | 闻邦本 | 闻邦本(字固臣)是清末的秀才;生有闻一多兄弟五个孩子,闻一多排四;闻邦本擅长诗词曲赋,且较早接受了新时代潮流的影响。他顺应历史潮流,不把儿子们拴在家中守业,而是分别送他们外出学习新的文化科学知识,掌握新本领。 |

妻子 | 高孝贞 | 高孝贞,湖北黄冈人;闻一多先生遇害后,高孝贞改名高真,带着儿女,冒着生命危险,穿越国统区.投身到解放区,新中国成立后,高真女士先后当选为河北省和北京市的政协委员。 |

长子 | 闻立鹤 | 闻立鹤为了保护父亲,挺身而出,身中5枪,幸得及时抢救才挽回性命,但终身落下残疾,伤愈后闻立鹤重返清华大学英语专业继续读书,新中国成立后闻立鹤从事教育工作,因身体不好英年早逝。 |

次子 | 闻立雕 | 闻立雕生于1928年9月,后改名韦英,籍贯湖北浠水,中国共产党优秀党员、党的优秀宣传思想工作者,中共中央宣传部原宣传局副局级离休干部,早年受父亲闻一多先生影响,曾参加学生运动,1949年6月加入中国共产党,闻立雕长期以来积极传播闻一多业绩、宣传弘扬闻一多精神,多次出席各种纪念会与学术研讨会,多次接受中央与地方各类媒体采访和节目录制。 |

三子 | 闻立鹏 | 闻立鹏,男,汉族,1931年10月5日出生于湖北浠水。1963年毕业于中央美术学院油画研究班。1983年至1991年任该院油画系主任,现任中央美术学院教授、中国油画学会副主席、中国美术家协会油画艺术委员会副主任。 受父亲闻一多影响,从事油画创作和艺术理论研究,创作了《大地的女儿》《红烛颂》《疾风》《国际歌》等油画作品,希望通过内容与形式的完美融合,表达对父亲最深切的怀念,传承父亲的艺术主张和人格力量。 |

四子 | 闻立鸿 | |

长女 | 闻立瑛 | 1926年冬天,闻立瑛夭折。 |

次女 | 闻铭 | 闻铭,闻一多次女,北京师范大学离休干部,1946年7月24日出席国立西南联合大学举办的追悼闻一多大会。 |

幼女 | 闻惠羽 | 闻惠羽(1936年2月-2005年5月31日),中共党员;1948年,闻惠羽随母亲高真从北平奔赴华北解放区,1956年9月至1966年9月在北京师范大学数学系、中文系学习、工作。1968年5月至1970年1月在山西省静乐县静乐中学任教员。1970年3月至1973年3月在安徽省凤阳县总卜中学任教员。1973年3月调到北京市教育局教材组(北京教育学院前身)工作。1991年9月在北京教育学院退休。 |

原著

时间 | 出版社(刊物) | 名称 | 体裁 |

|---|---|---|---|

1914年6月15日 | 《课余一览》 | 《名誉谈》 | 论文 |

1919年2月22日 | 《清华周刊》第101期 | 《辩质》 | |

1919年11月14日 | 《雨夜》 | 诗歌 | |

《月亮和人》 | |||

1919年11月16日 | 《读沈尹默(小妹)!想起我的妹来了也作一首》 | 论文 | |

1919年11月 | 《清华学报》第五卷第一期 | 《建设的美术》 | |

1920年 | 《雪》 | 诗歌 | |

1920年4月24日 | 《清华周刊》第185期 | 《旅客式的学生》 | 散文 |

1920年5月12日 | 《朝日》 | 诗歌 | |

《雪片》 | |||

1920年5月14日 | 《率真》 | ||

《忠告》 | |||

1920年5月15日 | 《一个小囚犯》 | ||

1920年5月17日 | 《伤心》 | ||

《志愿》 | |||

1920年5月22日 | 《黄昏》 | ||

1920年7月1日 | 《所见》 | ||

《晚霁见月》 | |||

1920年7月13日 | 《清华周刊》第191期 | 《西岸》 | |

1920年 | 《古瓦集》 | 文集 | |

《真我集》 | |||

1920年9月13日 | 《清华周刊》第195期 | 《印象》 | 诗歌 |

1920年10月8日 | 《清华周刊》第193期 | 《时间的教训》 | 论文 |

1920年10月10日 | 《清华周刊》第195期 | 《对于双十祝典的感想》 | |

1920年11月12日 | 《清华周刊》第198期 | 《黄纸条告》 | |

1920年12月10日 | 《清华周刊》第203期 | 《电影是不是艺术》 | |

1921年2月28日 | 《清华周刊》第211期 | 《美与爱》 | 诗歌 |

1921年3月3日 | 《清华周刊》第211期 | 《警告落伍的诗家》 | 论文 |

1921年4月1日 | 《清华周刊》第214期 | 《中文课堂的秩序的一斑》 | |

1921年4月29日 | 《清华周刊》第218期 | 《恢复伦理演讲》 | |

《公共机关的威信》 | |||

1921年5月13日 | 《清华周刊》第219期 | 《痛心的话》 | |

1921年5月20日 | 《清华周刊》第220期 | 《爱的风波》 | 散文 |

1921年8月10日 | 《清华周刊》第223期 | 《清华周刊的地位一个疑向》 | 论文 |

1921年8月15日 | 《清华周刊》第223期 | 《夜来之客》 | 诗歌 |

1921年9月1日 | 《清华周刊》第224期 | 《志愿》 | |

1921年11月19日 | 《清华周刊》第226期 | 《恢复和平》 | 论文 |

1922年3月 | 《律诗底研究》 | ||

1922年4月4日 | 《清华周刊双四节特刊》 | 《进攻者》 | 诗歌 |

《死》 | |||

《深夜的泪》 | |||

1922年4月26日 | 《清华周刊》第249期 | 《初夜一夜的印象》 | 散文 |

1922年9月18日 | 《清华周刊》第269期所附文艺增刊第四期 | 《晚秋》(后改为《秋之末日》) | 诗歌 |

《笑》 | |||

1922年 | 清华文学社 | 《〈冬夜〉〈草儿〉评论》 | 论著 |

1923年2月18日 | 《长城下的哀歌》 | 诗歌 | |

1923年3月16日 | 《清华生活》(清华建校12周年纪念号) | 《园内》 | |

1923年4月23日 | 《创造周报》第四号 | 《女神之时代精神》 | 论文 |

1923年5月1日 | 《创造季刊》第二卷第一期 | 《李白之死》 | 诗歌 |

1923年6月10日 | 《创造周报》第五号 | 《女神之地方色彩》 | 论文 |

1923年8月25日 | 《盛京时报》 | 《别后》 | 诗歌 |

1923年9月6日 | 《艺术的忠臣》 | 论文 | |

1923年9月 | 上海泰东图书局 | 《红烛》 | 诗集 |

1923年12月3日 | 《时事新报》文学副刊《学灯》 | 《泰果尔批评》 | 论文 |

1924年3月28日 | 《科罗拉多大学之虎》 | 《另一个支那人的回答》 | 诗歌(英文) |

1924年7月23日 | 《大暑》 | 诗歌 | |

1925年3月10日 | 《小说月报》第十六卷第三号 | 《渔阳曲》 | |

1925年3月25日 | 《晨报·文学旬刊》第65期 | 《大鼓诗》 | |

1925年3月27日 | 《清华周刊》文艺增刊第九期 | 《你看(春日寄慰在美的友人)》 | 论文 |

1925年6月27日 | 《现代评论》第二卷第29期 | 《醒呀!》 | 诗歌 |

1925年7月4日 | 《现代评论》第二卷第30期 | 《七子之歌》 | |

1925年7月11日 | 《现代评论》第二卷第31期 | 《爱国的心》 | |

《洗衣曲》 | |||

1925年7月25日 | 《现代评论》第二卷第33期 | 《我是中国人》 | |

1925年8月14日 | 《晨报·副刊》第1250号 | 《狼狈》 | |

1925年9月19日 | 《现代评论》第二卷第41期 | 《闻一多先生的书桌》 | |

1925年9月22日 | 《晨报·副刊》第1277号 | 《末日》 | |

1925年12月1日 | 《晨报七周年纪念增刊》 | 《秦始皇帝》 | |

《抱怨》 | |||

1926年4月1日 | 《晨报·诗镌》 | 《欺负着了》 | |

1926年4月15日 | 《晨报·诗镌》第三号 | 《死水》 | |

《黄昏》 | |||

1926年4月29日 | 《晨报·诗镌》第五号 | 《春光》 | |

1926年5月6日 | 《晨报·诗镌》第六号 | 《鸟语一送友人南归》 | |

1926年5月13日 | 《晨报·诗镌》第七号 | 《诗的格律》 | 论文 |

1926年5月27日 | 《晨报·诗镌》第九号 | 《诗人的蛮横》 | 诗歌 |

1926年6月3日 | 《晨报·诗镌》第十号 | 《英译的李太白》 | |

1926年6月24日 | 《晨报·副刊》第二号 | 《戏剧的歧途》 | 论文 |

1926年7月 | 《夜歌》 | 诗歌 | |

1927年5月20日 | 《时事新报·学灯》 | 《心跳》 | |

1927年5月21日 | 《贡献》 | ||

1927年5月30日 | 《荒村》 | ||

1927年6月18日 | 《罪过》 | ||

1927年6月23日 | 《一个观念》 | ||

1927年6月25日 | 《发现》 | ||

1927年7月14日 | 《诗经的性欲观》 | 论文 | |

1927年7月15日 | 《收回》 | 诗歌 | |

1927年7月26日 | 《什么梦》(修正稿) | ||

1927年9月10日 | 《时事新报·文艺周刊》第一期 | 《口供》 | |

1927年9月17日 | 《时事新报·文艺周刊》第二期 | 《你莫怨我》 | |

1927年12月3日 | 《时事新报·文艺周刊》第十二期 | 《“你指着太阳起誓”》 | |

1928年1月 | 上海新月书店 | 《死水》 | 诗集 |

1928年4月10日 | 《新月》第一卷第二号 | 《答辩》 | 诗歌 |

1928年5月10日 | 《新月》第一卷第三号 | 《回来》 | |

1928年5月26日 | 《新月》第一卷第四号 | 《先拉飞主义》 | 论文 |

1928年8月10日 | 《新月》第一卷第六号 | 《杜甫》 | 传记 |

1929年11月10日 | 《新月》第二卷第九号 | 《庄子》 | 论文 |

1930年4月10日 | 《文哲季刊》第一卷第一期 | 《杜少陵年谱会笺》 | |

1931年1月20日 | 《诗刊》 | 《奇迹》 | 诗歌 |

1933年5月8日 | 《清华周刊》第39卷第8期(文史专号) | 《岑嘉州交游事辑》 | 论文 |

1934年5月1日 | 《学文》 | 《匡斋尺牍》 | |

1934年7月1日 | 《学文》第一卷第三期 | 《匡斋尺牍》(续) | |

1935年9月15日 | 《大公报》“文艺副刊”第九期 | 《卷耳》 | 诗歌 |

1936年1月 | 《清华学报》第十一卷第一 | 《离骚解诂》 | 论文 |

《高唐神女传说之分析补记》 | |||

1937年1月 | 《清华学报》第十二卷第一期 | 《诗经新义》 | 论文 |

1939年2月26日 | 《易世报》“星期评论”专栏 | 《宣传与艺术》 | |

1939年3月14日 | 《易世报》副刊“读书”栏目第113期 | 《璞堂杂记》 | 杂文 |

1940年10月16日 | 《国文月刊》第一卷第三期 | 《乐府诗笺》 | 论文 |

1940年10月26日 | 《国文月刊》第一卷第四期 | 《乐府诗笺》(续) | |

1940年11月20日 | 《怎样读九歌》 | ||

1941年1月13日 | 《中央日报》“人文科学”副刊第二期 | 《道教精神》 | |

1941年8月22日 | 《宫体诗的自赎》 | ||

1941年12月16日 | 《国文月刊》第一卷第十一期 | 《乐府诗笺》(续) | |

1942年3月 | 国民出版社 | 《楚辞校补》 | 论著 |

1942年10月16日 | 《国文月刊》第一卷第十六期 | 《乐府诗笺》(续) | 论文 |

1943年7月3日 | 《生活导报》第三十二期 | 《端午节的历史教育》 | |

1943年9月1日 | 《学术季刊》第一卷第三期 | 《庄子内篇校释》 | |

1943年10月 | 《中山文化季刊》第一卷第三期 | 《诗经通义》(召南) | |

1943年11月13日 | 《生活导报周年纪念文集》 | 《时代的鼓手——读田间的诗》 | 杂文 |

1943年12月1日 | 《当代评论》第四卷第一期 | 《文学的历史方向》 | 论文 |

1944年2月20日 | 《云南日报》“星期论文”副刊 | 《复古的空气》 | 杂文 |

1944年3月1日 | 《中央日报》 | 《家族主义与民族主义》 | 论文 |

1944年3月19日 | 《生活导报》 | 《说舞》 | |

1944年4月23日 | 《生活导报》第六十五期 | 《从宗教论中西风格》 | |

1944年5月16日 | 《中央日报》“文林”副刊第一期 | 《九歌校释》 | |

1944年5月25日 | 《云南日报》“星期论文”副刊 | 《可怕的冷静》 | |

1945年4月27日 | 《民主周刊》第一卷第二十期 | 《五四运动的历史法则》 | |

1945年6月14日 | 《诗与散文》 | 《人民的诗人——屈原》 | |

1945年9月3日 | 《中央日报》“胜利日特刊” | 《谨防汉奸合法化》 | |

1946年7月 | - | 《最后一次演讲》 | 演讲稿 |

译著

时间 | 名称 | 原作者 | 体裁 |

|---|---|---|---|

1919年7月 | 《台湾一月记》 | 莫尔斯 | 文集 |

1925年8月17日 | 《沙漠里的星光》 | - | 诗歌 |

1927年10月8日 | 《樱花》 | - | |

1927年11月5日 | 《礼拜四》 | - | |

1927年12月31日 | 《春斋兰》 | - | |

1928年3月 | 《白朗宁夫人的情诗》(其一) | - | |

1928年4月10日 | 《幽舍的麋鹿》 | 哈代 | |

1928年6月10日 | 《情愿》 | 郝思曼 | |

1929年11月10日 | 《山花》 | - |

(参考资料: )

出版图书

北大国学讲座

作者名称 闻一多

作品时间2016-12

楚辞校补

作者名称 闻一多

作品时间2002-11-01

古典新义

作者名称 闻一多

作品时间2011-12

古瓦集(上下)

作者名称 闻一多

作品时间1999-1

漫漫古典情:海上明月共潮生

作者名称 闻一多

作品时间2007-12-1

世界上最伟大的演讲词

作者名称 闻一多

作品时间2010-4-1

死水

作者名称 闻一多

作品时间2004-7

唐诗杂论

作者名称 闻一多

作品时间2009-05

闻一多全集

作者名称 闻一多

作品时间1993-12-1

闻一多诗集

作者名称 闻一多

闻一多说神话

作者名称 闻一多

作品时间2012-10

闻一多作品精编

作者名称 闻一多

作品时间2004-1-1

影响中学生一生的60篇演讲辞

作者名称 闻一多

作品时间2005-9

神话与诗

作者名称 闻一多

作品时间2008-8-1

古瓦集

作者名称 闻一多

作品时间1999-1-1

闻一多诗

作者名称 闻一多

作品时间1999-12-1

离骚解诂

作者名称 闻一多

作品时间1985-12

七子之歌:澳门·香港(统编小学语文教科书同步阅读书系)

作者名称 闻一多

作品时间2019-5

查看更多书籍

主题思想

情感表达

闻一多作为五四时期白话诗人或经典的浪漫主义诗人,往往将诗歌作为宣传的号角,夸大了诗歌的功用,一反传统诗歌对人类普遍情感的表达而崇尚个性。闻一多在内容的选择上,注重原始母题的演绎,如生与死、爱与愁、信仰与理想、悲悯与愤懑等。在情感上,注重传达人类最为普遍的感情,如乡情、爱情、亲情、友情、离情等等。从闻一多的诗作中,读者一方面听到了时代的呐喊,另一方面也感受到了来自个人心灵的吟哦 。

生命意识

闻一多认为,生命是一个从生到死的过程。生与死都是人的生命的组成部分。要认识人生,不仅要面对生,而且要面对死。死是必然的,生是有限的,故需要每一个人对人生、生命进行积极筹划。他从生命哲学的角度对“生死”进行解读:死与生都是生命的本质,两者交融在一起,死是生的动力,生是死的结束,生与死互为始终。所以死亡是生命的一种特殊状态,也可以说它是新生命诞生时必然要经历的“奠基礼”。在他这里,死亡不再是一个悲剧,而更像一个新的开始。他把死看作生命中一个必经的阶段,并且生命会因此而达到一种完满的状态。他的这种观点异于中国传统的生死观,超越了一直以来人们叹息生命,忧思生死的范畴,更多的是一种自在、自为的色彩。这种生命观贯穿了他的一生,在他的诗作、研究和人生经历中都有深刻的反映 。

孤独意识

婚姻与留学生活不尽人意,给闻一多带来的是深沉的孤独之生命体验。他的许多诗作就是以此为题材和主题。有一部分诗就是对个人孤独感的直接描写。如赴美留学途中所写的《孤雁》中,他称自己是“孤寂的流浪者”“可怜的孤魂”。这个不幸失群、思乡难耐的“孤雁”,在无垠、广袤的空间中找寻适合自己的“归宿”。可是,“到底要往那里去”?这实质上是诗人自己孤独、迷茫的内心写照;还有一部分诗是以孤独者形象出现的,以“游子”身份抒发对祖国的依恋之情。如《我是一个流囚》中,塑造了抒情主人公“我”——一个失去家园的“流囚”,这个“流囚”的内心中充满了孤独和痛苦,留学于美国的闻一多,如同诗中那个不幸被赶出“幸福底朱扉”的“流囚”,失去了自己的“文化家园”,成为漂泊、流离失所的边缘人、无根者。那种脱离文化母体后所造成的极度困惑、迷茫、孤独,在这里得到生动呈现 。

童趣意识

闻一多不仅具有人们所熟知的关心时事、富有正义感的一面,他还藏有一颗未泯的童心。在艺术创作中,他时常以孩童般好奇、独特的眼光打量生活中的事物。因此,他的很多诗作都流露着生机勃勃的童趣,透过这些充满童趣的意象,人们能从中感受到诗人孩童般天真浪漫的想象。比如“太阳”是闻一多诗歌中常见的意象。在中国古典诗学中,“太阳”普遍是温暖、希望、光明或高尚人格的象征。然而在他的诗中,“太阳”蕴含着别样的意味。如《朝日》《太阳吟》《你看》三首诗中,“太阳”富有创意,分别被想象成“主人翁”“神速的金乌”“眠后的春蚕”,充满着无限的童趣。这三者在本体与喻体之间,读者很难找到恰当、贴切的连接点。这种比喻既非形似,也非神似,但是运用到整个诗境中又显得十分和谐。这是闻一多摆脱成年定型地思维习惯,以孩童般天真浪漫的幻想进行大胆创造的结果 。

艺术手法

色彩艺术

闻一多在诗歌创作中注意色彩的运用,强调色彩生动、丰富,诗画暖热。当然他强调诗歌的色彩绝不是偶然的,这与他在美国学习绘画有关。他的诗歌在全面把握诗歌的同时嵌入绘画特点。闻一多选择绘画因素,来更丰富的传达诗歌的审美感受。闻一多强调色彩的运用,主要为表达情感,比如,在《红烛》中,闻一多用的主打色是红色,如“红烛”“红豆”“太阳”“火”等,这与这部诗集想要传达的主旨——信仰和意志,斗争与牺牲相吻合 。

均齐艺术

闻一多诗歌的造型,是一种“节的匀称与句的均齐”,这是中国传统美学的传承与发展。闻一多特别重视视觉上的整齐,因为汉字是象形文字,而文学是时间和空间的艺术,可以通过空间产生的视觉形象来使诗歌产生美感。均齐是闻一多诗歌造型最大的特点。翻开他的诗集,大部分诗歌的间隔、句从所选的两首诗来看,每一节句子数量是相同的,相应的每一句的字数也是相同的,节与节、句与句完全对称。但是,均齐不等于整齐划一,在整饬中又有变化,如《死水》等诗的排列格式,规范而灵活,凝重而放逸,这便是一种章节对应、回环摇曳的对称型均齐的“建筑美”。这种美指向和谐,和谐产生快感,能诱发读者在视觉上的审美享受。显然,闻一多是在通过多种途径,创造出更为多元的形式美和艺术美 。

抒情艺术

闻一多诗歌中的情感抒发有自己的独特之处,他并不是像郭沫若那般直白地、热烈地,把自由奔放的感情不加修饰和约束的表达出来,不是“天狗吃月”般地怒吼,也不是“凤凰涅粱”般地激情悲壮,而是把自己的感情用知性的力量隐藏在诗句之中,让自己的情感在每一个精心挑选的文字中自由流淌,又被禁锢在雕塑般的诗体形式之内。但是这种隐藏并不是黄庭坚般的亳无痕迹,而是像平静水流下的漩涡,在平静与躁动之间相互“撕扯”,想要发泄去又不得其所的压抑。这样,情感的无限发酵性与空间的有限性会充分激发诗本身的文学张力,使得闻一多的诗歌更具有韧性,在欣赏他的诗歌时候会给人这样一种感觉——就像是在欣赏击鼓表演,看着表演家手中的鼓槌越敲越快,就在读者的心跳跟着鼓的击打频率和力度越来越强烈而不断加速激动不已,仿佛期待着鼓就要被击穿的那一刻的时候突然节奏慢了下来。情感被完全调动而得不到迸发 。

幻象艺术

闻一多的“幻象”分为两个部分的——一个是“幻”,一个是“象”。“幻”,就是想象,幻想,诗人运用特有的想象力将掌握的意象进行整合建构,从而为自己所用成为一种独特的存在来抒发诗人内心的情感。只有经过这种幻想和想象才能勾勒出奇异的意象和情境,才能调动起欣赏者的审美趣味并带来独特的审美享受,而不是生活中的平淡无奇。闻一多认为,没有幻想就没有奇异的审美享受,就不会展现出诗歌的审美魅力和内涵的韵味。比如《黄昏》这首诗,就把黄昏比作是下山的老牛,步履蹒跚。闻一多诗歌的来源是日常生活中的情感和意向,诗人发挥自己的想象力去把这些意象和情感进行二次加工,赋予它们独特的审美展现 。

文学主张

作为诗人、学者的闻一多,主张诗“最好是用血肉来写,用整个生命来写”。他曾经用华章丽句礼赞拜伦的战死沙场,认为“拜伦最完美、最伟大的一首诗,也便是这一死”。作为民主战士的闻一多,是壮烈地死在昆明街头的。

闻一多的格律诗理论和实践是以中国传统诗歌为资源,结合英国19世纪浪漫主义诗歌的特点,从而对中国新诗提出了一系列构想。 1920年9月,发表第一首新诗《西岸》。1922年3月写成《律诗底研究》,开始系统地研究新诗格律化理论。1922年出版与梁实秋合著的《冬夜草儿评论》,代表了闻一多早期对新诗的看法。

学术思想

在学术方面,闻一多反对“经学的”“历史的”“文学的”三种旧读法,而采用“社会学”“考古学”“民俗学”等新方法,力图在文本的时代和读者时代之间建立互动,提出要用“《诗经》时代”的眼光,以“诗”的角度去读,要“求真求美”。

教育思想

闻一多教育思想内涵丰富,在思想基础、价值取向、思维方式、教育目标、学科知识、美育思想等方面都有其独到之处。其特征是,有爱国主义教育情怀;以人为本的教育理念;躬身实践的教育精神;大学知识的有效培育;美育与艺术思想的陶冶。

文学方面

闻一多主张“节的匀称”“句的均齐”,主张“音尺”,重音,韵脚。他认为诗该具有音乐的美,绘画的美,建筑的美;音乐的美指音节,绘画的美指词藻,建筑的美指章句。 作为诗人,他在20世纪20年代出版了诗集《红烛》和《死水》,在全国产生了很大的影响,由此奠定了在中国现代文学史上的地位。 他在青岛创作了诗歌《奇迹》《凭借》和散文《青岛》。抒情长诗《奇迹》是闻一多诗歌的压卷之作。《青岛》是闻一多一生中唯一的一篇抒情写景散文。

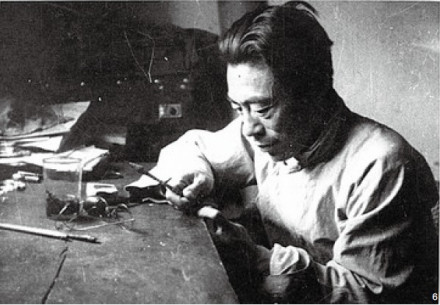

学术方面

作为学者,闻一多是一位独步古今的国学大师,其研究范围涉及楚辞、唐诗、乐府、古代神话、古文字等众多领域,且屡有建树。 闻一多全面展开《唐诗》研究,旁及《诗经》和《楚辞》,构成他古典文学研究的基本格局,奠定了他学术生涯的基础。为中文系学生开设了《唐诗》《名著选读》和《中国文学史》等中国古典文学课程,为外文系学生开设了《英诗入门》。

政治方面

作为战士,在中华民族危亡之际,闻一多“走下楼”来,投身于爱国运动,并为之悲壮殉身。 1937年7月,全国抗战爆发,他毅然投身到抗日救亡和争民主、反独裁的斗争中。1945年12月1日,昆明发生国民党当局镇压学生爱国运动的“一二·一”惨案,闻一多亲自为死难烈士书写挽词:“民不畏死,奈何以死惧之”。出殡时,他拄着手杖走在游行队伍前列,并撰写了《一二一运动始末记》,揭露惨案真相,号召“未死的战士们,踏着四烈士的血迹”继续战斗。1946年6月29日,他在民盟云南支部举行社会各界招待会上宣布民盟决心响应中共的号召,坚持“民主团结、和平建国”的立场,号召“各界朋友们亲密地携起手来,共同为反内战、争民主,坚持到底!”7月15日,他主持《民主周刊》记者招待会,进一步揭露暗杀事件的真相。散会后,闻一多在返家途中,突遭国民党特务伏击,身中十余弹,为建立新中国洒尽了最后一滴血。

闻一多原名闻家骅,又名闻亦多,投考清华学校时,取其简便,改名“闻多”。五四运动后,闻多主张取消字、号,甚至取消姓。有一天他对同学说:“我要取消姓,改一个简单的名字,但不能光叫‘多’。”同学吴泽霖说:“最简单的就是‘一’字,你就叫‘一多’吧!”后来恢复姓,便成了“闻一多”。

毛泽东:闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服……他们表现了我们民族的英雄气概。

郭沫若:他(闻一多)那眼光的犀利、考索的赅博、立说的新颖而翔实,不仅前无古人,恐怕还要后无来者的 。

散文家朱自清:抗战以前,他(闻一多)差不多是唯一有意大声歌咏爱国的诗人 。

瑞典汉学家马悦然:闻一多不光是伟大的诗人,也是一位杰出的学者,他是五四运动之后非常杰出的作家 。

臧克家:作为美术家、诗人、学术家的闻一多先生,与作为政治家、革命家的闻一多先生,是一个卓然独立的统一体。

吴晗:闻一多一生在追求美,不止是形式上的美,而且是精神上的美、真、善。

闻立鹏:闻一多短暂的一生是把他的艺术与人生都当作美来追求的。他用画笔表现美,用诗句歌唱美,用文字赏析美,用生命追求美、创造美。

闻一多纪念馆

湖北省浠水闻一多纪念馆

闻一多纪念馆

闻一多纪念馆

昆明闻一多纪念馆

闻一多纪念馆坐落于云南省昆明市盘龙区俊发城闻一多公园内,由清华大学王丽方教授主笔设计,建筑设计工作开始于2017年,2020年施工完成,历时3年。

建筑设计以“红烛”代表闻一多精神。将古篆字“烛”的形式铺在大地上。简化的“蜀”字做成长廊,“火”字以高扬的建筑形态表达。长廊与建筑之间围合成水院空间。“烛”字作为公园与城市空间的界面,市民穿过花架可以轻松进入水院,进而进入纪念馆。昆明闻一多纪念馆总用地面积为36322㎡,总建筑面积约1638㎡,占地面积为907.47㎡,两层建筑高度28m,绿地率80%,由陈列区及市民活动区两个部分组成。

闻一多诗歌奖

闻一多诗歌奖由闻一多基金会设立,每年评选一届,旨在“倡导诗意健康人生,为诗的纯粹而努力”,《中国诗歌》杂志每年的12位头条诗人即为当届候选人。因对作品质量的高标准要求和高额奖金,该奖项被誉为“中国诗歌界最高年度奖” 。

闻一多全集

2004年5月,湖北人民出版社与闻一多家属代表闻立雕在北京签订了《闻一多全集》重印合同。签约双方表示:为了弘扬闻一多先生的爱国主义精神、向读者展示闻一多先生文学创作和学术研究成就,同意重印1993年湖北人民出版社出版的《闻一多全集》。

闻一多国际学术研讨会

2004年是闻一多诞辰105周年,中国闻一多研究会、武汉大学文学院、闻一多基金会共同发起了定于8月20至23日在武汉举办的“2004闻一多国际学术研讨会”。这次会议的主题一为“闻一多的学术研究与新诗的再考察”,一为“闻一多的生平、思想及其他”。

闻一多诞辰125周年纪念活动

2024年11月21日至22日,浠水县举行纪念闻一多诞辰125周年活动。

21日上午,“七子聚浠·商赢未来”经贸洽谈会举行。 当天下午,“纪念闻一多诞辰125周年书画篆刻作品展”入展作品颁证仪式和“红烛颂”诗歌诵唱会举行。

22日上午,闻一多诞辰125周年纪念仪式在浠水县闻一多纪念馆举行,民盟各级相关代表前来参加。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。